きょうは久しぶりのタイカレー。

いつ来てもここのタイカレーは逸品。ひとりでカレーを平らげるのは至福の時。

そして、電車を乗り継いで、やってきた。

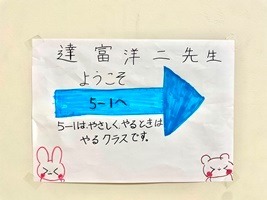

「たつゼミ」6期生の冨士松諒の教室にやってきた。もちろん、「諒のともだち」という立場だ。

教師が子どもの声を聞くというあたりまえで日常的な行為。ただ、これをさりげなくできる教師は多くない。

諒、腕を上げたな。

2007年10月1日、3校時。「世界一美しいぼくの村」を読む単元の授業を見せてもらったことを覚えている。

諒が「まちがってもいいから、線をひいてごらん」と指示、そのとき、小さな脇からの声、ほんとうに小さな声。

「じゃあ、適当にひいとこ」

すかさず諒、「適当はあかん、考えて間違うのはかまへんけど」

これが教育実習生の語りなんだと、僕は黒いノートにメモしたのを覚えている。そのノートを17年ぶりに開いてみた。そこにはこんなことを綴っていた。

「教育実習の質的研究」をつくる。1.教育実習前のゼミ、2.教育実習中のライフヒストリー、3.教育実習記録、4.授業研究ゼミ、4.教育実習の総括。ここに達富も所見を添える。

諒の授業を見て、教育実習生の「可能性」以上に、教育実習生の授業の「尊さ」を感じたからこそのメモである。

その諒がいまやこのような教室を創造している。

夜はもちろん。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。響く教室に連れてきてくださりありがとうございます。