ちょっとしたことを綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆、時々たつログ。

たつログ

えとせとら

葡萄の木

美味しい○

大根のお漬け物こそ家庭で

中央軒の新しい店舗

鉄道は人なんだよ

少し前の話。

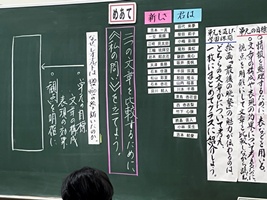

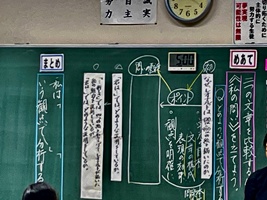

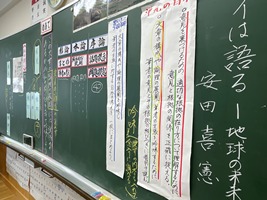

子どもが読む本を選べる力をつけるには。

学びひたってしまう問いとは。

教師たちの《問い》は本物の研究を創り出す。

そんな一日を過ごし、このあとは楽しい時間と美味しい食事を、と思っていた矢先。明日のANA便が欠航のおそれという情報。

今日中に動き出さなければ明後日の授業に穴をあけてしまう。それはできない。

ということで、急遽、鉄道で西へ西へと向かうことにした。

「ばけばけ」に盛り上がるこの地を走る列車にこれからの移動のすべてを任せるしかない。

とはいえ、こんな小さな駅に停車するには長過ぎはしないか。

話しかけてもいいものかと、迷いながらワンマンカーの運転手さんに状況をたずねた。

悪い予感どおり。かなり遅れているし、さらに遅れるらしい。

このままで次の鳥取からの特急に乗り換えることさえできない。そうなれば今夜中に博多に着くことすらできない。なんとかして鳥取からの特急に乗りたい。

「お客さんは何処まで行かれるんですか。」

長崎です。

「他にも何名かおられますか。」

それは分かりません。

「(停車中の運転台から出てきて)車内のお客さま!鳥取から特急に乗り継ぎの方はおられますか」

(やっぱり誰もいない)

矢継ぎ早のやりとりに焦りと諦めが交互にやってくる。

その後、運転台では鳥取駅の駅の機関区との長いやりとりが続く。

そして、

「大丈夫です。連絡取れました。鳥取に着いたら隣のホームに急いでください。20分ほどの遅れです。特急を待たせています!」

とのこと。

かっこいい!そんな言葉しか思いつかないほどかっこいい。

鳥取駅に着いたとき、ドアの前には駅員さんが待ってくれている。僕を隣のホームまでの最短の道を案内してくれるようだ。

鈍行を降りるとき、運転手さんに声をかけた。

「ありがとう。運転手さんのおかげで助かったよ!」

運転手さんが言う。

「鉄道は人ですから!」

どこまでもかっこいい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

みんな同じように

松屋、

お天気しだい

バスの旅はそれだけでうれしくなる

工夫するって、かっこいい

ここから

旅の宿

はじまりはじまり

春風献上

白い雲が悠々と流れるように、青い海を風に吹かれて航るように。

この一年がこれまでにない成長を連れてきてくれるような気がする。

やりたいこと、たくさんある。

それを叶えられるように一人一人の仲間と時間を共有したい。この指とまれっ!

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

年の瀬

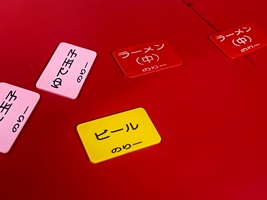

年忘れの会

きょうは長崎と佐賀の仲間と年忘れの会。

存分に語り、底なしに飲み、適度に食べ、ゆったりとした時間だった。みんなのそれぞれの1年間を聴き、僕の1年間を聞いてもらい、私たちの今からを約束し、たっぷりと心やすらぐ時間だった。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

研究室のそうじ

きょうは研究室のそうじ。何人もの学生を迎え、何回も研究談義を交わし、何泊もしたこの部屋の片付けは気持ちのいいものだ。

前の大学の研究室はゼミ生が総出ですべての本を書架から出してほこりを拭き取り、窓ガラスをみがき、掃除機をかけてくれた。そのあとは街へ繰り出して「年忘れの読書会」をしたものだ。

今はひっそりと自分のペースで日々の過ぎるはやさを確かめながら書籍を整えている。

と、気づき。

読む本が限られてきている。読まない本はとんとご無沙汰。

それなら、と昨年も一昨年も何百冊もの本を処分したにもかかわらず、今年も場所だけ占領して日々の授業には登場しない書籍がずいぶんある。

ということで、今年は段ボール20箱分に別れを告げた。

そういえばきのうは家のクローゼットの片付けをしてPapasの紺のジャケット8着などをごみに出した。今年は新しいジャケットを3着つくったら当然と言えば当然なんだけど、入れ替えは大事な仕事だ。

さて、昼でも食べに出よう。この大学に通って10年をこえるけれど馴染みの店はまだない。それが気楽なような物足りないような年の瀬のお昼を何にしようかと考えながらすっかり枝葉を落としたキャンパスの並木道を歩いている。

2人のあいだには声

宮古島に

ここは聖なるところ

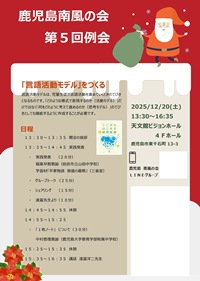

財力の国語科単元学習

きのう、きょうのキーワードは「財力」。要るもんは要る。無駄になるかもしれない教材へのワンクリックは実りある学習材化のための投資。

着るものや食べることや泊まる処もせこくはなりたくないけれど、授業のために欲しいもんは買う。このスタイルは外せない。

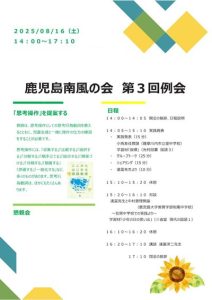

ということで、「南風の会」「はまかぜの会」で提案したことには投資が必要だけど、その分、児童生徒の学びの飛躍的な深まりは約束できる。

財力の国語科単元学習。次回は2月。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

大村に学ぶ

大村は言う。

昔のとおりやっているという人たちで、これでいいのだと安心している人も少ないのではありませんか。自分のしていることに対してなにか不満な不安な気がし、なんとかしたいと思いながら、さて、どこからどうしてよいかわからない、という人が多いと思います。単元学習によったらよいのではないかと心を引かれ、講習会・研究会のときなどは大いにやってみたい気持ちになるのだけれど、さて、自分の教室にもどってみると、どうしてよいかわからず、といって、授業を休むわけにもいかないので、つい、持ち合わせの方法、しらずしらず、自分が教えられたときの方法などで、一日一日過してしまう、こういうことが実際多いのではないでしょうか。」

そして、教師の成長のために応援してくれている。

一つには、ご自分のしてこられたことがどんなに単元学習になっていたかを知って安心し自を持っていただくように。

一つには、一歩前進するために、どこか一角でも切りかえるのには、どのようにしたらよいか、取りつきやすい一角を実際方法とともに見いだしていただくように。

ただ、次のようにも付け加えている。

たいへん心配なことは、単元学習に何か一つの型があるように見えはしないかということである。まず手始めに、こんなふうに行われることをこのように切りかえてはどうでしょうか、という一例をあげたのに過ぎない。例をあげ、実際を書くと、型のように受け取られ、形だけが受け取られやすい心配がある。けれども、こうなのであるから、あとは自分の教室の実際にあたって、めいめいくふうで生かすのだと終ったのでは、いまこの文を読んでいただくかたにとっては、やはり苦しみ、重荷が残ることになるであろう。せっかく、新しい一歩を踏み出そうとしていた熱意もくじけてしまうであろう。やっぱり危険をおかして具体的実際的に密こうとした。それに、もしどこかお役に立つ一節があって実践していかれたら、とてもその手始めにした型めいたことにとじこもってなどいられるものでなく、次次とくふうが生まれ発見できて、「型だ」というような見方は、けっきょく、やってみない間のものであったと気づかれるであろう。

大村の心配と配慮とてびきを私たちは適切に受け止めているだろうか。理解できているだろうか。本当に学び成長しつつあるだろうか。

さあ、鹿児島。

学び合いたい。

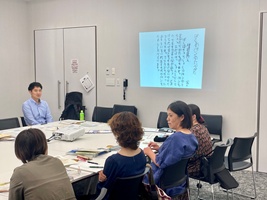

単元づくりの研究

この土日に鹿児島で単元づくりの研究を行う。今、僕が考えている単元づくりのすべてを語り共有する。大村先生に教わったことを現代の文脈にそってパラフレーズし、みんなで声の共有を図りたい。

大村はまから吹いてくる風を全身に受け、大きく育つ土曜日曜にする。

「待つ」ことに感謝してくれている仲間のもとに駆けつけたい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

さて、その前に今夜は東京。

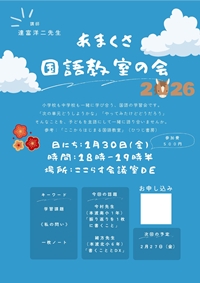

天草滞在、3時間

常宿から天草に向かう。

右手に見える島原半島にいつも思いを巡らしてしまう。自分が今、長崎に住んでいることを確かめさせ、40年ほど前に長崎に済むことを決めたことを思い起こさせる。長崎は憧れだった。

車は上天草を通り抜ける。五橋に向かう。二号橋手前。

この宿。懐かしい。だけど、まだセキトマラーン。

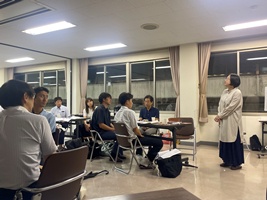

さて、天草に到着。国語教室の会。2人の中学国語科教師の実践に学んだ12月13日。きっと20名の誰もが大満足の3時間だったに違いない。

研究会とはこうあるべきだ。と、自信をもって言える。忙しくない者は1人もいない。だけど誰もが定刻に集まる。学びたがっているのは子どもも教師も同じ。受け身という言葉なんかこの研究会には存在しない。

都合で参加でない者さえもが、30分前に来て準備を済ませて会場をあとにする。見送る僕たちの目頭が熱くなる。大袈裟じゃない。仲間とはそういうものだ。「いいパパして来いよと」学びたがっていることくらい背中を見ればすぐ分かる。

きょう学んだことを伝えるから、兄弟、年が明けたら語り合おう。

きょうはこれから島原半島の小さな旅。馴染みの定食屋でお昼を食べて、いつもの温泉につかり、地元の野菜を買って帰る。これが天草帰りの道。

さてと、来週は東京から鹿児島へ。翌週は宮古島。そして、最後の日曜日は九州の仲間との年忘れの会。めいっぱい楽しもう。僕の2025年も残りわずか。

そうそう、帰りのフェリーは貸し切り。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

手応えは突然に

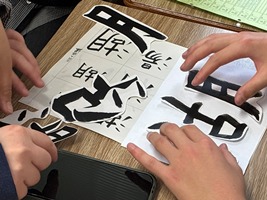

アクティブラーニング「書写」

学びをつなぐ

こんなところにお月さま

創立記念ミサ

きたろうに来たろう

ホテルの部屋で

生中継

2025年11月28日

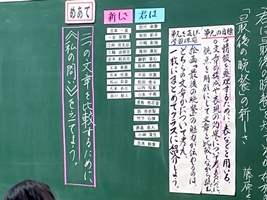

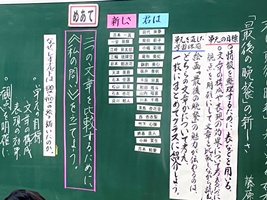

12時50分。研究主任の山口プレゼン、かんぺき!そのプレゼンデータ、ほしい!

13時35分。2年生教室、6年生教室、歴史的と言ってもいいほどの授業が繰り広げられている。

15時00分。学校教育指導班主査の指導助言。

15時10分。さあ出番!

ともだち

神秘的な朝

東京、日帰り

何年ぶりだろう。広尾を歩いた。以前、友人が住んでいたこともあったのでだいたいの方角は分かる。何10億円するのかわからないような大きな家の前で遊ぶ子どもも長崎の漁村に戯れる子どもも笑顔の愛らしさは変わらない。

さて、14時半からが僕の出番。

子どもの行為が実現する学び性を伝えるのがきょうの僕の仕事。

庭の赤い木の実を集めるのも、玄関で家族の靴を並べるのも、川原で足を積み上げるのも、行為の造形の学び。

何気ない日常を日記にしたり、家族とのやりとりを切り取って短い作文にしたり、教室の風景を物語に仕立てたりするのも行為の言葉の学び。

欲張ってしまうのは僕の悪いくせ。そんなの分かってる。

ただ、僕はとにかく一生懸命に伝えたかった。子どもは一生懸命に伸びたがっていることを。子どもはできるようになりたがっていることを。いちばん近くにいる大人がこのことを信じなきゃ。

帰り道。街はすでにクリスマス。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

さあ、いくよ

日曜日のお昼は草木ケ原

こひつじの会

鳥栖は仲間の町

月曜日がいい気分

月曜日の4コマがいい気分。

90分×4コマ、座ることなく授業をするのはもちろん大変なこと。だけど、そんなことも感じないくらいいい気分。

月曜日の帰り道は少し大きめの音量で、Let it be。

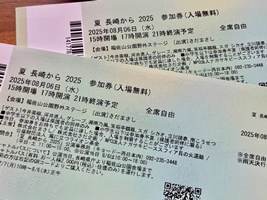

コンサートがつらい

正直に言うと、今夜のコンサートのチケットを買っておいた。16時会場、17時開演のコンサートだ。

こんな田舎町に住んでいると文化レベルを下げないためには工夫が必要だ。毎月、東京や大阪に行くことはもちろんだけど、長崎に来るアーティストはできるだけ迎え入れるようにしている。

今年は今夜のコンサートと8月6日の稲佐山ライブのチケットを買ったけれど、結局、稲佐山には行かなかった。

そして、きょう。

やっぱり行きたくなくなった。どうしても行きたくない。

ということで、友だちにチケットをもらってもらった。無駄になった22,000円がどうのこうのよりも、コンサートに行かなくてよくなったことで、胸につっかえていたものがなくなった。

だったら、はじめから買わなきゃわいいのにと、妻は言う。

だけど、文化的刺激を忘れたくないからと僕は言う。

歌詞の上手さはずば抜けている。だけどMC長過ぎ。

バイオリンの音は心地いい。だけどギターの持ち方がちょっと…。

ということで、そろそろ開演のはず。それよりも僕は九州場所中日八日目、平戸海の一番が気になっている。

神さま、きょうもいつくしみをありがございます。

日曜日は文具の手入れ

梅田からナンバまで

授業

今日は大阪府小学校国語科教育研究発表大会。仲間が何人も授業をする。どの教室にも行きたいんだけれど、役割があるので一つの教室、一つの授業、一つの分科会に参加した。といっても、そこは体育館。

100人を超える参会者の中、授業者と子どもが創った45分は圧巻だった。

指導事項(カ)、共有。

こんな学びを見たことがない。

僕にはこのような授業をする力量はない。同じ時間、同じ空間に居られたことにとにかく感謝だ。

モレスキンのノートに書き込んだ授業録は僕のたからものになった。書き込んだ授業の価値の分析は僕の学びの足跡である。書き込んだ子どもの姿は今にも動き出しそうだ。

逢澤望教諭。この教師、僕のライバルである。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

京都の秋

うとうと

さあ、今夕はうとうと対決。

義ノ富士か正代か!

ここがいちばん

セキトマラーン

困ったことにセキトマラーン。

いろいろなことがたくさん押し寄せてくる毎日の中、心おどる話もぽつぽつ。

出版社の社長さんと話をしてきた。

「きまり!」ひつじを巡る冒険、第2幕!

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

せき、とまれ!

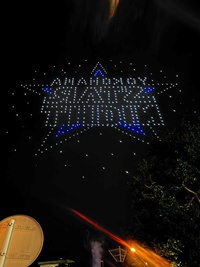

We are The Champion !

シン読解力 vs 手書き読解力

結論から言おう。『シン読解力』(新井紀子2025)を読むべきだ。ただし、きちんと読まなきゃいけない。読んだ気になってはいけない。ちゃんと読むと、今やっていることが間違っていないと分かる。

結論の次を言おう。僕は『シン読解力』を教室のことばをつかって、教室の事実と重ねて語る自信がある。それを語るのも仕事のような気がしている。

いい時間だった。これまでも何度も教育フォーラムでしゃべってきたけれど、どのフォーラムよりも質が高く、満足のいくものだった。僕はかなり熱くなった。

この熱さをほどよく冷ますにはパイナップル。

この熱さを気持ちよく記憶の本棚に並べておくには東京駅。

東京、いい町だ。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

鹿児島滞在4時間半

阪急ホテル

1970年「人類の進歩と調和」をテーマに開催された大阪万博を機に開業したこのホテル。近く閉業するとの報せを聞き、もう一度か二度は泊まっておきたいと思っていた。

そしてきょう。

滞在時間5時間弱だったけれど老舗ホテルを楽しんできた。

フロントで受け取るキーがいい。何人もの旅人がこれを握りながら絨毯敷きの廊下を歩き部屋に向かったんだろうな。

重たい扉を開けて部屋に入る瞬間がいい。安っぽいホテルにはない安心感がある。調度品の輝きがいい。ほこりひとつない棚に行儀よく並んでいるグラスや栓抜きがいい。

結局、仮眠程度の眠りとバスタブに身体を沈めただけだったけれど、何とも言えない安らぎをもらった。

チェックアウト。振り返った玄関はやっぱり貫禄がある。いいホテルとはこういうものだ。

空には細い朝のお月さん。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

梅田から難波まで

さあ、仙台から大阪へ

待ちぼうけ

ひつじたちの勉強会

鳥栖定食

学ぶ教師

白黒の風景

大学ホームページ

北陸の幸

美術館で感じたこと

学生の頃はよく美術館に行った。本物を見ることは、本物から見つめられていることだと感じ、絵筆を持つ小磯良平や佐伯祐三と目を合わせている気持ちになったし、ルノワールやミケランジェロと同じものを見ている気分にもなった。土門拳とは同じファインダーを覗き、シャッタースピードや絞り値で言い合いをしている錯覚に酔った。

きょう、数年ぶりに美術館を歩いた。

しかし、なんだろう、きょうはつくり手のメッセージの押し付けのように感じた。

僕が見ようとしているものを見ているのではなく、できあがったものを見せつけられているような時間は退屈だった。

翻って、僕の授業。

学びたいことを授けているだろうか。余計なことを押し付けてはいないか。

大人の、そして教師の都合をやめよう。

眺める、とは問い続けること

子どもが学ぶこと、-僕に何ができるか。

子どもが分りたいと夢中になること、-僕に何ができるか。

子どもが成長すること、-僕に何ができるか。

明日の授業、-僕に何ができるか。

そんなことを問いながら車窓の高い山を眺めている。

よか一日

ひとりぼっちの宿の朝はすっかり秋の気配。

早起きして本渡教会へ。小一時間の黙想は僕のきょうを形づくってくれる。

さあ、ここから上天草へ。

とにかく、授業ライブにのめり込んでしまう。

中学生、500字、25分。

生徒と教師の本気の学びに僕の陳腐なコメントは不要。お昼をいただきながら、「この調子です」の言葉だけで十分。

来月の研究発表会まで、まだまだ成長する教室。

「軽トラに乗った教授ってかっこいいですね」とどなたか分からない地元の方が中学校で出迎えてくれたこともうれしかったし、授業もリアリティあふれる魅力に満ちていたし、海鮮丼も最高だったし、もう何もかもまるごと「よか一日」。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

天草の夜はゆっくり暮れて

出島メッセで中学生と授業

心待ちにしてた。9月19日。僕は出島メッセ長崎で授業をすることに上品な興奮を覚えている。

昨晩から長崎に泊まり、もちろん美味しいものを食べ、そしてきょうは朝から神さまとの黙想。

港で生徒を迎える。

ここから、これから、中学生たちは長崎市内で体験活動を行う。そして、その振り返りを出島メッセで500字に書く。

僕も同行。暑い初秋の長崎で生徒たちは挑み続ける、楽しみ続ける、そして学び続けている。

さあ、本日、最後のプログラム。

学びには必要な立ち止まりと、それよりもっと必要な流れがある。結局、教師の仕事は立ち止まりをさりげなくつくり、自然な流れができるようにかかわることだ。

教材研究なんて大げさなことではない。子ども研究なんて白々しいことでもない。授業づくりとは子どもを愛することそのものだ。

50分間、僕は上品な興奮と静かな熱さと、そして、やっぱりここに帰りたい、こここそが僕の居場所だという郷愁の時間の中にいた。

授業、この尊い息づかい。僕は、生徒を運ぶ船が見えなくなることがあたりまえのようで、あたりまえでないようで、心の熱さを整理するのに時間がかかりそうだと思った。

魚中ロス。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。僕は教室にいるから僕であるような気がします。ありがとう、魚中、ありがとう、吉野さん。理想教育財団の応援もありがとうございました。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

確かに秋はそこにいる。

さあ連休だ

仙台土産は長崎で食べても美味しい

個を大事にするって、すごくいい

学年末の評価よりも今の自分のよさを知る。

できないことを洗い出すことより何ができそうかを一緒に考える。

これまでの教師の「気になること」はそれほど気にしなくていいことだったのかもしれない。これまでの「まずこれだけは」よりももっと前があったようだ。

学習指導要領という枠組みは大事。だけどあなたが幸せになることはもっと大事。

僕のモレスキンには高橋校長先生のライブの名言が残る。

仙台、ろりぽっぷ小学校。

この小学校、すごくいい。僕が校長先生に伝えたことはひとこと「個人差を大切にした個人差のかたまりの学校ですね。此処で、みんな個人差を知り、自分を知り自分を好きになり他者を好きになる。個人差って自分らしさなんですよね。」

心から晴れ渡る気持ちで学校をあとにした。後味、よすぎる。

ということで、帰り道は盛岡冷麺。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

杜の都、国分町

大地の恵み、労働の実り

北の大地を連れて帰ってきた。

僕が買って帰る土産はいわゆる「素材」が多い。今回は枝豆。これだけの量だから、ひとつずつ切って軽くおさえて、思いのほか時間がかかる。ただ、この時間がいい。

道を歩いてたら、大きな荷物を抱えたご婦人がおってさ、どがんしたかなって、声ばかけたらさ、なんて言わしたと思う?

旅の景色を妻にしゃべりながらの土産の世話の時間は楽しい。一段落したときは、いつのまにか僕のひとり旅は夫婦旅になってしまっている。

ということで、

僕の鞄の上に乗っかっていたあの二束の枝豆が、

こうなって

さらにこうなって

旨みいっぱいの枝豆。大地の恵み。

そして、「いいよ」校長先生が送ってくださったこれが、

こうなって

本当の甘みあふれるトウキビ。大地の恵み。

僕のきょうの小さな仕事。時間はかかったけれど、学び手のまなざしを思い浮かべながら丁寧にやり遂げたから、

小さなごほうび。労働の実り。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。乙戸さん、また会いたいです!

「いいよ」校長先生

9月4日。飛行機は久しぶりではないけれど心はずませて空港に向かった。きょうから夏休み。

離陸後、すぐに我が家が見える。上空から自分の家を見るのが楽しみ。

羽田で乗り継ぎ。軽い朝食。

いつも思うんだけど、これだけたくさんのピカチュウが画面に映し出されるとみんな笑顔になる。旅のはじまりの仕掛けとしてはばつぐん。

いつもの広場。

途中、焼きカレーパンでお昼。

さあ、着いた着いた。

今夜も「別邸 下川亭」で北の味覚に舌鼓。

海鮮の宝箱。

さあ、明日は仲間に会える。

9月5日。単元づくりのはじまりは子どもがきっかけ。子ども研究から。そのあとは教師の探求。

単元びらきのあとは子どもと育てる。単元ははじまってから育つ。だからこそ、子どもにとって分かりやすいことがいちばん。あれもこれもと、教えたくなる気持ちは分かるけれど、それは教師の都合。教師の自己満足。「教えたぞ」というマーキング。残念なおはなし。

そんなのやめよう。ということをみんなで共有できているこの学校の校内研究会は誠実。みんなが伸びようとしているから心地いい。

ということで、きょうも満足の疲労感。だから、みんなで乾杯。それがいちばん。

9月6日。僕の旅は道草。風の吹くまま気の向くままの旅。

南千歳から帯広へ。1年半ぶりの再会。待ち合わせは六花亭。

日本の何処にでも仲間が居る。こんなとき、僕はいつも父と母に語ってる。「ひとりぼっちじゃないよ」って。友だちに囲まれている息子、それは大きな親孝行だと思ってる。

夜は釧路からの秋刀魚と芽室のとうきび。

教師が教師と教育を語る。教師が教師と教育じゃないことを語る。

教師はどんなことでも教育に結びつけてしまう。関係させて味わうことができる。そこから教育を見る。身体の奥に教師が動きはじめる。

だから、教師が教育じゃないことを楽しむことはとてもいいこと。若い頃、「達富君、君の鞄にはどんな本が入っていますか。」と清原先生が聞いた。「綴り方と芦田恵之助と談話分析です」自慢げにこたえた僕にやれやれという顔で清原先生。「まだまだですね」。

以来、しばらくはダム建設と北極の植物と小津安二郎を連れて歩いた。

帯広の夜の6時間。僕たちはクロカンと盆踊りの太鼓の叩き方ととにかく教室とは無縁のことを話し続け、とにかく楽しんだ。

それが明日を生きる教師にとって、とても大事なことだと分かっていながら。

僕の友だち。校長先生。今夜、僕は彼にニックネームをつけることにした。

「いいよ」校長先生。

飲んで語っているとき、ずっと「いいよ」って言ってくれる。彼の「いいよ」は優しい。そして強い。「いいよ」から応援があふれてくる。「いいよ」に安心感がある。「いいよ」が父のようだ。大好きって、安心に似てる。

「いいね」ではなく「いいよ」。そう、「いいよ」。何度も聞きたくなる「いいよ」。

「いいよ」がとっても似合うこの校長先生に出会えてよかった。

僕はこの出会いをいつまでも両手で包んでおきたいと思っている。そして、僕の小さなてのひらから「いいよ」がこぼれ落ちそうになったら、こぼれる前に、またここに来る。もちろん、はやく来なきゃ、って急ぎすぎないことを楽しみながら。そのときは、ダムのつくりかたを教えてあげる。そして小津映画を語り合いましょう。

9月7日。「たつとみさん、明日の朝はきっと二日酔いでしょうから、朝ごはんはお粥がいいですよ。」、帰り際の言葉がうれしかったから、頭もお腹もすっきりしていたけれど、やさしいお粥にした。

お腹に染みこむ。ほんと、あたたかい味だ。

お昼の飛行機までは長くて広くてゆっくりの散歩。いろんなことを黙想しながら歩く。ただただ歩く。ふうっと歩く。いや、それだけじゃない。いつの間にか語っている。僕の声を聞いてくれる見えない誰かに語っている。

ふと、駅前を見ると、テントに人だかり。気になる。

枝豆、一束、250円。

即決!2束、お買い上げ!

こんなにたくさん。湯掻いたあとのことを考えると、、、とつぜん、腹が減ってきた。

よし、店をさが、、、探さなくても知っている。帯広の駅近くならインディアンカレー。よしっ、インディアンカレーに行こう。

満腹。

あとは長崎を目指してひとっ飛び。帯広空港から羽田乗り継ぎ。

僕は文庫本を開くことなく、ずっとモレスキンに綴り続けた。言葉があふれる。言葉がこぼれる。こぼれた言葉が大きな布のように広がる。旅は言葉を連れてくる。言葉をつないでくれる。言葉は旅の空の下で確かな流れをつくる。

僕の旅は道草。

富士山。日本一の山。だけど、僕の心はこれに負けやしない。言葉が動いている。僕の内側から動き出している。言葉。そう、言葉。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。旅の中で、僕は何度も何度も祈っていました。きょうもありがとうございます。

じゃあ、ここまでで受付終了!

国語科単元学習づくり。

あなのやくわり

カミツキガメは悪者か

さっそく来週くらいからはじめましょう。

単元づくりのはじまり

二人の仲間がさっそく声をかけてくれた。

固有種が教えてくれること

言葉をもつシジュウカラ

この二つの単元を国語科単元学習として丁寧に作ることにした。

さて、芽室のコーンを食べながら、帯広のインディアンカレーでビールを飲みながら、車窓の大地に言葉の学びを探そうとっと。

何かしたくなってきている

誰か一緒に説明文単元つくりましょ!

名文紹介

いちばん歳の離れた友人の言葉

(前略/あのパンデミックの中、ヨーロッパで一人暮らしをしていた彼、)しかし、その状況を乗り越えられたのは、現状の課題に対して、「問いを立てること」でした。 「気が滅入らないためにはどうしたらよいか。」から始まった切実な問いは、「一人の時間をどう楽しむと良いか」「音楽だと何を購入できるか。」などと問いがつながり、ギターを購入したり、日本に手紙を書いたり、知らない街に目的もなくドライブしたり、ひたすら歩いたり、パン作りをしたりという行動につながっていきました。

「人から問われないと考えられない大人ではいけない」という、本校の研究への思いは、もしかしたらあの時の経験から来ているのかもしれないと気づいた、八月九日の夜でした。

どうしようもないくらい連れ回したい兄弟の言葉

(僕の勢い余って書いた文章を読んで)うーん、なんかここまで書かれちゃうと、身が引き締まるというか、責任が重いというか、安請け合いしちゃったなあ、と恐縮してしまうところです。教室の事実として、「一枚に書く」ことが常態化しているし、なんなら、普通の作文(2学期の目標等)は苦もなく書けるようになっちゃった、というのも、他教科の担任が預かり知らない事実です。「第4の書く」で提案できたら、よかったなあ、という率直な感想です。でも、「振り返りのモデル文」は実践していなかったので、今後の課題です。

うれしい便り。名文。今夜はこの文を肴にバーボン。

僕を呼ぶ声

呼子港。長崎に越してくる前に家族旅行で来たことはある。20年ぶりの景色だ。佐賀で働いているといっても佐賀を知っているわけではない。こうして研修会などで声を掛けてもらうことがなければ来ることもない。だから、きょうはとってもうれしい呼子への小さな旅だ。

知っているのは二人だけのはずなのに、みんな仲間のような感じがする。家族的な雰囲気というのが僕は大好きだ。

だから、ついつい調子に乗ってしまった。言ってはいけないことはないけれど、言うつもりじゃなかったこともたくさん話してしまった。だから本当にいい気分。

「また来ますから」って声を残して、小さな旅の続きを楽しんだ。

さて、夕飯は鶴居村の炭で土産にもらった干物を炙ろう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

明日から教育実習

解決を急がないことも大事

きょう、僕はほんとうに尊い時間に包まれていた。15歳の《問い》って、どうしてこんなに瑞々しいんだろう。それはガラス細工のように繊細で、どこまでも伸び続ける大地の根のようで、広げきれない翼みたいにしなやかで、ときにあやうく、ときに頼りがいがある。僕は15歳の《問い》の魅了されている。

中学生の兄貴分の僕の弟分が語りはじめる。

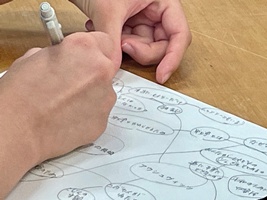

とにかくマッピングしてみましょう、と15歳が受け取る。

じゃあ、これをもとに感じたことを伝え合いましょう、とさらにつないでいく15歳。

生徒の中にいて安心に満たされるというのがいい。生徒をなんとかしなければと思い巡らせなくていいのがいい。生徒と時間を創造し共有しているという実感がなおいい。

だから、僕が言ったことばはひとつだけ。

「問いの解決を急ぎすぎないようにしよう。」

大切な中学校。尊い生徒。かけがえのない時間。すべてにありがとう。

帰り道、お腹が空いているはずなのに、今しがたのことを思い出すことに耽っている僕のグラスから泡が消えていく。本当はもっと美味しいお店なはずなのに、きょうばかりはしいたけ肉そばとビールよりも15歳の《問い》。

そうそう、さっきの中学校。いろんなところに語彙が落ちている。例えば、さりげなく廊下に立てかけられていた小黒板。

「生徒の生活の中に語彙が置いてある」。こんな中学校、僕は見たことない。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。ほんとうにありがとうございます。

道草は小浜の温泉

天草の海は

フェリーから見える天草の海はほかの海とは違う。

イルカと出会えることもあるがそんなことではない。天草四郎が渡ったからでもない。天草の海は、洋々としている。

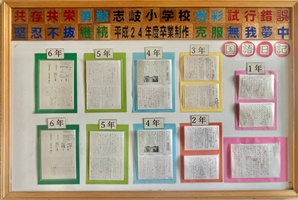

小学校の廊下に「1枚」に書いた学びのあしあと。

この掲示物をつくっているときの教師は幸せだっただろうな。掲示物を見上げた子どもは誇らしげだっただろうな。その子どもの顔を見つめている校長先生や教頭先生は息継ぎをするのも忘れるほど見入っただろうな。この掲示板に足を止めた保護者は安心に満たされただろうな。

そんなことを思い浮かべている僕はうんうんと楽しくなっている。

天草の海は洋々としている。

そして、僕の常宿、松屋はきょうも僕を抱きかかえるように迎えてくれる。

天草は全部が洋々としている。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

朝ごはんはここから

久しぶりの佐賀

きょうの西日本新聞に達富が登場している(らしい)。たくさんの人から電話があったりLINEやメールが届いたり。

みなさんが気に掛けてくださっていることがうれしい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

北の大地にクワガタ

きょうは朝から単元づくり

「ないた赤おに」、「大造じいさんとがん」、「きつねの窓」。

この夏、最後の単元づくりの5時間。涼しいはずの北の教室が熱い。

言語活動モデルの完成までを一気に仕上げた。あとで1人でやることもいいけど、一気にみんなでやってしまうことも効果的だ。

同じことをそれぞれに一緒にやる。この「一緒」が、一緒に成長するこつなんだと思っている。

教師として楽しむなら、教師としての成長するしかない。僕はその勢いを受け、とっても楽しく学べたことをうれしく感じ入っている。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。ここには学びと癒やしが共存しています。本当に、

夜は「別邸 下川庵」でごちそう。

旧店舗よりもゆったりとした空間でしたたかに酔っ払ってしまった。

大村に学ぶ

大村はまはただ一つのことをさまざまな場面を使って語っている。たった一つのこと。

僕たちはきょう、そのことを学んだ。「指月の指」。ただ一つのこと。

大村の一つのことは本当に明解でたいへん分かりやすい。もう少しだけ、僕はそのことを追いかけようと思っている。

大村に学んだ後は空港へ直行。

屋久杉の前でひと休み。数時間後には、気温20度を下回る大地へ。

ポケモンが好きなわけではないけれど、全部の画面に映し出されるとうれしくなる。さて、きょうから3日間は暑さを忘れよう。

北のゆうこりんにごちそうになった「しまほっけ」。絶品。こんなほっけ、生まれてはじめて。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

風は南から

南風の会。今年の4月に生まれた会も今日で3回目。天草から兄弟たちも参加し、ホテルの会議室は大いに盛り上がった。

兄弟姉妹の実践、考え、《問い》、どれもが尊い。

小西さんの「故郷」を読む単元。小西さんの授業には心の動きがある。生徒の息づかいがそのままつまっている。この単元を締めくくったとき、どうしても一冊の冊子にまとめたくなり、無理を言ってカラーの表紙と小西さんの単元に込めた思いと、そして僕からの小さなつぶやきを添えて纏めた。

この冊子を増刷し、今回の参加者に届けた。これは間違いなく残しておきたい一冊。

こうはんは定例になった「達富授業を言語化する」の3回目。今回は「少年の日の思い出」を読む単元。まあ、これは大したことないので省略。

新たな研究会が育つと胸が高鳴る。

さあ、明日は「はまかぜの会」。これも、育てていきたい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

こんなにいい日だったのに、一つだけ後悔。

美味しかったんだけど、お腹いっぱいになっちゃって、夕飯も入らなくなってしまったおそろしい一品。鹿児島とんかつカレーうどん。

また食べたいけれど、もう食べない逸品。

夜はいつもの仲間と一献の杯。

飲むだけで食さなかった僕は、帰り道に背徳のラーメン屋を素通りできなかった。

誘惑の「のり一」。

浅瀬に仇波

他者が作成した学習指導案をああだこうだと指摘するのは好きじゃない。もちろん、誰かの作ったものを自作のものだと偽りそのまま提出したり、生成AIに作らせたりしたものはそれ以前に見る必要を感じないけど。

基本的に生産者は尊重されるべきである。悪事に使うものの発明はいただけないが、学習指導案はそもそも子どもの成長のためのものであるから、成長を願った教師の思いは尊重されてあたりまえである。それを重箱の隅をつついたり、鬼の首を取ったよう少しのことをひけらかしたり、本当のみっともないことだ。

それより、「この指導の意図は何か。」「どのように子どもに語るのか」「個人差をどう考えるのか」と問うことが大事である。

さあ、きょうから鹿児島。

「ああ、難しい」を禁句にしよう。「よう分からんもんね」という言い訳にふたをしよう。

自分の思考をもっともっと深いところに沈めよう。浅瀬に仇波では教師としての成長は見込めない。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。これから、鹿児島です。

平安を祈る

友人が「天声人語」を送ってくれた。昨日の日付だが、きょう味わうのがいい。

考えることも疑うことも忘れて、自失の姿であった大村先生を思い浮かべることはできない。では、そのとき自分だったらどうだったかと問うてみる。まったく自信がない。

僕は、問うことを大事にしたいと考えている。《問い》からはじまる国語教室を実現したいと願っている。問う力が十分だったら、考えることや疑うことが可能だったのだろうか。《問い》を立てても無力だったのか。

この夏、何度目かの『夜と霧』や『ハンナのかばん』にふれている。「このとき」「自分だったら」「何ができるか」。《問い》ばかりの読書の時間は重たい。

今朝、届いた「天声人語」。明日から鹿児島、そして北海道への旅。この「天声人語」を連れて行こう。

8月15日、僕は平安を祈っている。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

風は南から

達富授業を言語化する 第3弾

夏のわすれもの

さて最終日

合宿3日目。僕は思っていた以上の手応えの中、最終日を迎えている。予定していた以上の単元づくりや評価問題づくりのひみつを語ってしまっている。こうして仲間に全部伝えていきたいと願っている。

九州を散々に困らせた大雨もようやく落ち着いたようだ。自宅の様子や駐めてきた車の状況や帰り道の確保など、そちらのことも気にはなりつつ、大村はまの単元づくりの方法を学ぶ教師たちに僕は惚れてしまってる。

さあ、最終日。

きょうは、AIを使って大村はま流の評価問題を作る方法を徹底的に共有する時間。

参加者のすべてを満足させることができるかどうか、僕はかなり本気だ。

出来上がった評価問題。2時間でここまでの質の評価問題、試験問題ができるとは誰も思っていなかった。知識・技能の問題から思考・判断・表現の問題まで、そして何よりの成果は「単元内の言語活動を通した学習」が問題になっているという事実。

このような評価問題が日常的なものになれば、子どもの単元に向かう姿勢も変わるし、学んでいることと試験とがきちんとつながるにちがいない。

とにかく、学びひたる教師のもとで子どもは学びひたる。僕はそういう教師の中の一人で居続けたかったんだ。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

合宿、なかび2日目

昨日は6時間。きょうは10時間。僕たちは学び通してる。学び浸ってる。学び切っている。

こうして「とことん」学び通すことを経験してしまったら、60分や90分の研修会がもの足りなくなってしまうだろう。

昨日は『大村第1巻』の僕が30年間に線を引き続けてきた箇所を話しことばにしてみんなに届けた。たとえ話も実践例も交えながら。本気で。

だから19時30分からのビールは格別だった。

きょうは、その30年間来の考察の上に言語活動づくりの本質を重ねたい。そして、言語活動モデルの基本を共有したい。

まずは席替えから。席替えの意図と予想される効果について考える。こんなところにも今回の合宿の意図がある。

説明文を読むことの言語活動モデルの作り方。もしかしたら僕が創り出したものの中でいちばん残しておきたいものかもしれない。

言語活動モデルを作るということは子どもを知っているかどうかをもう一度点検すること。子どもを知ったふりをしていないか。自分の子ども理解は本物だったのか。そんなこと、モデルづくりをすればすぐにばれる。子どもを知らない教師、子どもを知ろうとしない教師、教師の都合だけで生きている教師に言語活動モデルをつくれるはずはない。

ここに集まった教師たち。みんなみんな真摯な教師たち。何時間もかけて、ああだこうだと唸っている。それは子どもを知っている証し。もっと子どもを知ろうとする姿勢。

さて、今夜の乾杯は19時からの赤ワイン。

鹿児島、何かの思い出の場所にしよう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

いよいよはじまる

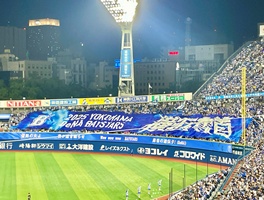

I ☆ YOKOHAMA

おおきに

これまでの達富スタイルは「のび太くん・しずかちゃん」。きょうからここに「中島くん」が加わった。番組をまたいでいるのはご愛嬌ということにしてもらおう。

中島くん。さっそくいい味を出してくれた。というより、大阪の教師たちのノリが中島くんをおおいに盛り上げて迎えてくれたという感じ。大阪のセンス最高、大阪教師の理解かんぺき、大阪人の愛!大好きやで!

センスは愛。「先生、参加者5名の研修会って何なんですか?どうしたんですか?」「私もえっ?てなりました。」「そやろ、かなんわ。」軽くいじってくれるのが心地いい!

ほんま、八重の会のほうがうんと大人数やし元気やしやる気あるし、充実してるもんなあ、やっぱりええなあ!

きょうは汚いお店で粉もんを食べるのできひんかったけどまた来るしそのときはたのむわな。

ほな、帰るわ。

神さま、きょうもいつくしみをおおきに。