ちょっとしたことを綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆、時々たつログ。

たつログ

えとせとら

湯島そだちの会

僕はこの湯島小学校との共同研究で大きく成長するはず。そして、湯島小学校の教師たちも成長のきっかけを得てくれるはず。もちろん、子どもたちはぐんぐんと成長するように教師は丁寧な授業づくりに挑む。みんなが成長するようにと「湯島そだちの会」と、道中、港までの景色の中で勝手に名付けた。

近くの食堂で昼食。会話が弾んだせいか、海老の天ぷらがメニューの写真よりも多い。女将のサービスか、大将の数え間違いか。

さて、港。こんな船で迎えに来てくれるのかと想像していると、

思いのほか時化た海原。船室の窓ガラスが潮に濡れる。

湯島はいい天気。僕の鞄を運んでくれる兄弟はすでに島の人となっている。

島をぐるりとまわる細い道。

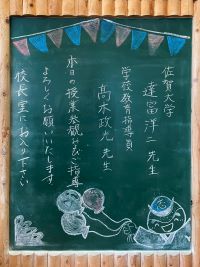

辿り着いた小学校には、メッセージと僕の名前の下駄箱。

教室の窓からは見事な景色。

ついつい僕の話も熱くなる。

3000人のホールでの講演も、6人の教師たちの教室もなんの差もない。むしろ僕はこっちのほうが好きだ。

「ひとりぼっち学び」ではなく「ひとり学び」を充実させましょう。

丁寧な授業は子どもの力を信じることから。

先生が足を運ぶこともいいけれど、子どもがたずねに来る教室にしましょう。

《問い》を立てることは《問い》を立てることでしか育たないから《問い》を立てる機会をたくさんつくることです。

教師として「国語好き」にならなくてもいいから、「国語フツー」になりましょう。

「教えることは「名詞」ではなく、「動詞」。「段落」を教えるのではなく、「段落に分けて書くことができる」ようにする。

小学生の「まちがい」は「気づきのきっかけ」、「まちがい」を指摘して直すことは「できるようになる」機会。そのタイミングをみがきましょう。

研究会のおしまいに校長先生が言葉を贈ってくださった。「 」空欄のある掲示物を準備してくださって話をしてくださった。その丁寧な下ごしらえに熱くなる。

そう、僕たちは子どもも教師も言葉という「愛」の中に生きているんだ。

そんなことがぐっと凝縮された湯島の初日。もうすでに次の船便が楽しみになってしまっている。

細い道をたどって、港に向かう。帰りはひとりだ。港で手を振ってくれる兄弟がたくましく見える。

また、すぐに来ます!

そうそう、校長先生。あの「 」の中、全部に「愛」という言葉を入れてもいいかもしれませんね。

帰り道はちょっと寄り道して帰りました。

天草、ここが好きだ

きょうの給食のおまけは「かしわもち」。

天草の小学校のお昼。

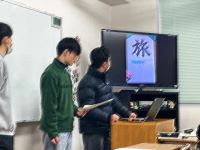

天草の授業。

学びの主語は子ども、教える主体は教師。当たり前のことが当たり前にできている。こういう授業を質の高い授業と呼ぶ。

なにも東京に行かなくてもいい。ここに私たちがめざすべき授業があるじゃないか。

子どもは動かすのでははく、動く。

学びは立ち上げるのではなく、立ち上がるもの。

みんなで学ぶこととひとりで学ぶことが共存している教室。それが教室。

そして、研究協議。一人一人の授業の見方が共有される時間。

なんて心地いい一日なんだろう。出迎えてくれたメッセージ以上のものを身体に染みこませてくれたきょうの志岐小学校。

今夜の松屋はぐっすりといい夢に遊べそう。

?

久しぶりの「7号室」はいつのまにかフローリング。

今夜のMATSUYAは英語で夢を見そう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

そう、あれはもう何年も前

トランクひとつだけで

そう言えば久しく旅に出ていないなあ、と僕。

そんなことはないでしょうと、大学の同僚。

先生、先週は淡路島と京都、今週は熊本でしょ、と研究室の学生。

全国を飛び回っていますね、と仲間たち。

そろそろトランク持って旅にでも出てきたら、と妻。

胸の中まで曇らないように旅に出たい。

時が流れても誰もが行き過ぎても旅の空に身を置きたい。

トランクひとつだけで 旅の風に吹かれたい。

昭和の歌を口ずさみながら、トランクをみがいている。

海を泳ぐ

やっぱり京都

風の吹くまま

大学の授業が始まって1週間。

担当授業の授業びらきを終えた今夜。僕は特売のお造りととびっきりの日本酒で舌鼓。もちろん寅さんを観ながら。

27話と28話の連続視聴は6話にもひけをとらない感動。

何気ない毎日の中でちょっと楽しい夜。

慎太郎、登場

慎太郎がうちに来る。それだけで朝からそわそわしてる。庭で焚き火して待ってる。ビールばっかり飲んでる。

土産にもらった虎パン、ふたつ。

この男、いい奴すぎて困ってる。

誕生日

誕生日おめでとうございます。

きょうは拓郎さんの78歳のお誕生日。

Don’t think twice, it’s alrightって教えてくださったのは1985年。東京原宿で。

拓郎さん、いつまでも憧れています。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

望まれたことを

(82+83+95+77+63+89+86+76+81+70+91+86+94+80+88+92+68)÷17=82.4

これは今朝の朝刊の「おくやみ」欄に載った男性の平均年齢。

さて、僕はあと何年。やりたいことは全部やった。やらなきゃいけないこともおおかたやった。だけど、望まれたことはちっともできていない。と考えた4月1日。新しい春。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

天に召される

アーティストK

指月会

たつゼミ、旅立ち!

上五島に行こう

ニュースパーク

ときにはこんなふうに勉強することも大事だと思う。

ニュースパーク、ここは思索のためには十分すぎる場所だ。

館長の尾高さんの論考やインタビューを紹介しておく。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkg/74/2/74_46/_article/-char/ja

https://news.yahoo.co.jp/newshack/media_watch/newspark.html?fbclid=IwAR33tVguOe-uxMbFxNYBScwvfa52nOvwC8NPvyEqq5yLM6phLRt35JgJ_uo

ときにはこんなふうに道草くうのもいいと思う。

北の海からの贈り物

センスのいい仕事

語りの中に子どもが一人称と二人称で出てくる人が好きだ。

きょうの陽子さんの語りはまさにそう。教室が動き出す語り。いつまでも聞いていたい。だから、感じ、考え、学ぶ材料満載。

本当にいろんなことがぎゅっと詰まっている毎日の生活のなかですきまの時間を作って、こうして日々の教室の事実をまとめるなんてできないこと。ちゃんと睡眠してる?って思っちゃう。しかも三つの単元を「つなぐ」という考え方でまとめているから分かりやすい。ほんと、ねてる?

これをセンスと言ってしまっては元も子もないんだろうけど、やっぱりこれはセンス。とっておきのセンス。うらやましいぞ!陽子さん。

僕だって負けないぞ!って思わせてくれてありがとう。

神さまきょうもいつくしみをありがとうございます。

松屋という場所

今夜は天草中学教師の会。

少し早く出たので寄り道。

もちろん松屋にて。

研究の前にくつろぎすぎてはいけないんだけど、やっぱりここは僕の宿。

さて、夕刻。研究会開始!

こんなに詳しく問いについて語ったのははじめてかもしれない、ってくらい「問いを教えること」について語った。

先週の大阪といい、今夜の天草といい、学ぶ教師たちは美しい。

夕飯のとき、小学校教師登場。帰りぎわ、「遠慮せんではじめからくればよかった」ってぽつり。

大丈夫だいじょうぶ。次回、今夜とおんなじだけ、それ以上に語るけん。直美さん!

で、小も中もなく(焼酎は必要)学び合いましょう。それができるし、それをしたくなるのが松屋という本拠地!

天草、もう何年目になるのかなあ、赤城ィ、覚えてるかあ?

さて、明日は道草くいながら帰ろう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

心さわぐ

見えない何かに向かっていることが心地よかったのは20代。

今は見えない何かを感じ、心さわぐ。

30代の拓郎さんは「誰かのために何かできると思わない」と綴った。僕は今、誰かのために何か小さな仕事をしたいと思っている。できるかどうか分かんないけれど。

いいやつ、いい酒、いい時間!

ありがとう、教えさせてくれて

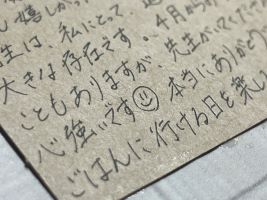

この前、訪ねた教室から小さくて大きな葉書が届いた。

僕は何度も何度も読んだ。大切な仲間にも読んでもらいたくて、許可を得て読んでもらった。そして、こんな言葉を贈ってくれた。

「すべてこの生徒が言いあててくれていますね。国語のことも、学びのことも、達富先生のことも。

子どもってすごいなぁ。やっぱり、教室の学びはいいなぁ。」

一人の生徒の学びが、一人の教師の思考を揺り動かし、この教師が新たな子どもの学びをつくっていく。なんて素晴らしいんだろう。

まるで「簡単ですよ」みたいな説明、

僕はいったいどんな声を届けたんだろう。ちょっとふしぎな、だけどいつまでもとっておきたい一葉。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。そして、吉田北中学校の10のいのち、ありがとうございます。

指月会オールド

マイナス11度の露天風呂

露天風呂で髪を鉄腕アトムのようにとがらせてみた。一瞬で髪が凍ってかちかちになる。もぐってやり直し。今度は全体を立ててみた。漫画の世界ができあがる。まだだれも入って来ない午前5時の露天風呂のひとり芝居は楽しい。

昨夜のお酒も気持ちのいいものだった。3年担任の吉田さんとの授業。もちろん僕は邪魔をしないように小さく支えるだけだけど、一人の子どもの「問いを立てる」事実をいちばん近くで観察できたことに満足していた。

問いを解決することは教えられるけど、問いを立てることは教えられない。

問いを立てることができるようにするための教師の仕事のはじまりは問題意識が育つような学びにすることだ。では、問題意識が育つような学びのために教師は何をするのか。

その子どもと僕とのやりとりをずっとそばで聞いて記録を取っていた二人の教師は、ともに子どもの「育ち」に感激していた。

中学校の国語教師は、授業後、「感極まる瞬間が何度かありました」と言葉をくれた。そして夕方には「背筋が伸びる思いがいたします。来年度も頑張ろう!と力が沸きました。」とメッセージを届けてくれた。

僕がその子どもの問題意識を育てたことに感激したのではない。僕はそんな見事な技をもってはいない。ただ、二人には子どもの問題意識とはこういうように育つんだということが見えたのだろう。

問いを立てることができるようにするには、直接的に「問いを立てなさい」と何度繰り返しても実現しない。考えさせるために思考行為動詞の具体的な提案が有効であるように、具体的なてびきが必要である。

そのことがようやく一義的に言葉にできそうな手応えを感じた今週の鹿児島と北海道の旅だった。それは、一人芝居ではない。現実の教室の中での手応えだからこそ言葉にできるのである。

教室、このかけがえのない仕事場をくださった神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

北の大地に立つ教える大地と学ぶだいち

割烹 美智子庵

教えることの流れ

授業を進めることを「流す」と言う人がいる。「めあてを書いて、何人かあてて、こうやって本時は流します」というように。

授業を流してしまっては、子どもには何も残らない。流すなんてとんでもないことだ。

しかし、授業には「流れ」が必要である。しかもその流れは子ども一人一人のオリジナルである。

個別最適化とは、まさに一人一人の流れを大事にするということ。一人一人の流れが集まりぶつかりともに大きくなり、育った流れがまたそれぞれに新しい筋となり流れ続ける、この過程が協働的である。

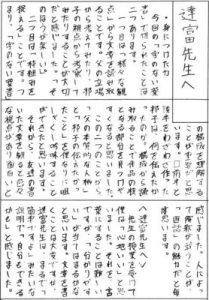

さあ、吉田北中学校、2年。毎年1回、ここで授業をさせてもらっている。

僕はこの10人の生徒の学びの流れを心地よく感じながらも、ややもするとその勢いに押されかけ、そしてさらに勢いをと思い、目の前にかかった枝木を取り除くことや、ここはというところでは流れを緩やかにと少しばかり大きめの石を置くこと瞬時の判断で行いながら進めた。

この授業。

そもそもは少し前に届いた生徒からの手紙をもとに単元を組み立てた。500字にまとめられた10枚の自己紹介の手紙と、9枚の「達富先生にたずねたい向田邦子の読み方」。

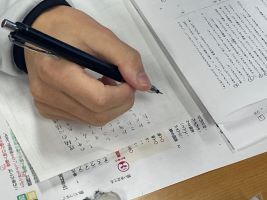

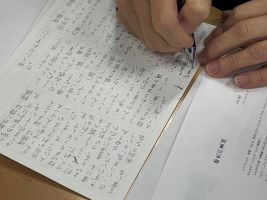

それらを何度も読み、僕の黒い手帖に写し、そして線を引く。色をつけて丸印をつけて、矢印でつなぐ。

まるで、読解を楽しんでいるようだ。だから、教室に入ったらみんな顔なじみの気がする。

まるくなって座ろうと提案。

どの生徒も僕から目を離さない。僕も声を届ける。うなずくのが上手い。本を開けるタイミングは絶妙。手を挙げてたずねる姿に熱くなる。

手応えのある授業とはどんなものだろうと考えながらの帰路。きょうの授業はどうだったのだろうと窓を見る。

桜島が「これでいいのだ」って言ってくれているよう。そう、等身大の授業がいちばんいいのだ。さあ、安心したら急に腹がへった。

授業のあとの昼は美味い。

「教えること」の充実があればなお美味い。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。吉田北の10名のいのち、ありがとう。

観梅の酒

鳥栖にいる

JRを降りたら、まず、

食べる。

総合的な学習の時間はしなやかな運用が大事だ。児童生徒の興味や関心を包み込むような単元でありたい。

僕はいつも言う。

土日の「興味・関心」と月から金の「興味・関心」とは違う。

土日の「興味・関心」は子どもが自分から働きかけたり、親が導いたり、自然に湧き出てきたりするものだ。

だけど、月-金の「興味・関心」は、教師が教え、育てるものだ。

放っておいて「総合的な学習」の単元に都合のいい「興味・関心」ができあがってくるわけではない。そこには教師の下ごしらえが不可欠だ。

そんなことを今いちど確かめ合うことができたきょう。僕はこの勉強会に全力でかかわっていきたいと思っている。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

教室に居ること

先日のたつログについてさっそく言葉が届いた。

「達富さん、観察ということばがどうも達富さんらしくない。堅いというか、冷たいというか、達富さんらしくない。」

とのことだ。

じゃあ、言い換えよう。

教室を見る者は、教室の声を聞く者になれる。

教室の声を聞く者は、子どもに伝えられる者になれる。

そして、伝えられる者は、子どもをできるようにする者として努力する入り口に立てる。

だから、子どもをできるようにしたいなら、まず教室を見ることだ。

そのために、教室に居られることに感謝することだ。

どうだろう、これでいいだろうか。

きょうは31回目の記念日。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

言葉に自分の育ちが見える

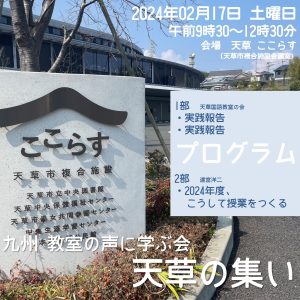

「九州 教室の声に学ぶ会 天草の集い」の参会者からメッセージが届いた。

・・・・・・

ありがとうございます。

天草の先生方の学ぶ姿に熱意を感じつつ,自分もあの3時間は,学び浸っていました。

九州 教室の声に学ぶ会には,考えたい,考えなければならない余白があり,その部分が,個々の考えや方法を新たに生み出せるようになっていると改めて感じました。うまく表現できませんが,そこが学び続けることや開発,開拓の面白さを実感できる部分であるかと。

研究会では,読んで聞いて考えて、書きながら聞いて考えて読んで・・・・・・。

不器用な部分と,さらにマルチに対応できないことにも気づくことができました。

(発表された内容の聞き漏らしが多々あったような気がします)

今日から自分の今の環境を生かせるように,見通しと準備にも力を注ぎます。

・・・・・・

僕はこのような言語化がとても大事だと考えている。こうして学びを言語化しておくことで自身が育つ。言語化することで自分の育ちが見える。

メタ化、メタ化、ってよく口にする人がいるけど、どうなんだろう。メタ化以前のことだろうけど、手帖をみれば自分の育ちのだいたいは見えてくる。

だから僕は一生懸命、手帖と向き合ってる。この歳になると、どんな方法で自分を育てるかが分からなくなってくる。だからこそ、具体的な育て方を決めている。

こんな話をしながらお酒でも飲めるといいんだけど、誰かつき合ってくれないかなあ。

そうだ、このメッセージの彼と飲みたいなあ。どうだい、手帖を持って居酒屋で待ち合わせしよう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

九州 教室の声に学ぶ会 天草の集い

開催を待ち望んでいた「九州 教室の声に学ぶ会」。結局、昨年9月の「天草の集い」依頼、2会連続の天草開催。天草が誠実に研究を続けている姿がここにある。

僕は朝から温泉につかり、青春の味「三ツ矢サイダー」を楽しんだ。

「ここらす天草」、ここでの研究会も何度目だろう。そういえば、『ここからはじまる国語教室』を執筆するため、ここの2階に何時間も居座ったことがある。あの本の誕生のために各地に書斎をつくったが、その一つが此処だ。いちばん長く居たのは神田駿河台の「山の上ホテル」、続いて上五島若松島の「えび屋」、佐世保駅前の「三浦町教会」、京都駅上の「ホテルグランヴィア京都」。「ここらす」では第10章を執筆したことを覚えている。

金子実践。先週、教室をたずねて観察した実践が、言語化されてまとまっている。圧巻。金子さんの実践は理屈ではない。理屈を超えたところで子どもが学び浸っている。断片的な参観ではこの力強さは分からない。

だからこそ、子どもも教師もどこまで読み込めば自分の納得にたどり着けるのか手探りしながら問い続けている。解決のゴールの先の納得のゴールが分かっていない。そしてその分からなさを楽しんでいる。

その楽しさは子どもと成長することを心地よく味わっている金子流の楽しみ方だ。粋な教師だ。

小川実践。昨晩、2時間弱、二人で語り込んだこともあり、将吾の見ている子ども観のしなやかさは十分理解できている。将吾の教室全体を見る目と一人を見る目は、打者を見る目とランナーを探る目とバッテリーに任せる目、ピッチャーがプレートを踏む前に外野手の守りの深さ浅さを確認する目、これらを瞬時に変える遊撃手ならではのスイッチによって養われたのだろう。二塁手だった僕にはできなかったフィールドワークだ。だから、「ぼくのは結びついているかなあ」の声を逃さなかったんだ。あれは偶然ではない。聞こえた声を聞き取った観察の力なんだ。

とにかく天草は丁寧で誠実だ。

勉強をしたごほうびは、

デザート(by みかんちゃん)も、

さあ、天草。また来ます!

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

宇土での学び

「ことばが創る会」、宇土を中心とした勉強会。今回が9回目の開催。次回は第10回の記念大会。とっても楽しみにしている。

さて、今夕。

説明文を読む単元の問いを立てるには、どのくらい詳細に読んでおかなければならないでしょうか。といって、教師の詳細な発問攻めによる読解はだめでしょう。

となると、

自ら詳細に読み込みたくなるような問いを立てることが有効になります。「自ら説明文に食い入る《問い》」。その《問い》はAフレーズに育ちに役立つ《問い》なのか、説明文博士になる問いなのか。

「問いの二本立て」なんて、あり得ない。となると、説明されている面白い内容に食い入り、その読み込みがAフレーズの育ちになる《問い》を立てることが必要。

そのために、教師は何をするか。

子どもが学び浸るための教師の手立てが必要。僕は、その手立てこそが「語り」と「丁寧な単元準備」だと考えている。もちろん「語り」と「丁寧な単元準備」は誠実な子ども理解の上にある。それがはじめの第一歩。

宇土には、教室で観察しない「贋 子ども主語主義者」など一人もいない。だから、これだけの期間に9回の勉強会が積み上げられたんだ。

4月、楽しみにしています。

日曜日

長崎のひつじかい

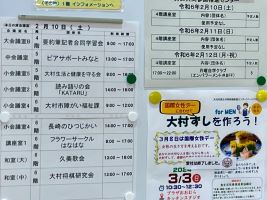

大村ずしを作りに行ったわけではない。きょうは長崎のひつじかい。ぎゅうっとつまった、そしてふわっと包まれた研究会。大好きな研究会。

まよさんの随筆を読む単元。目標(Aフレーズ)と言語活動の枠組み(論の展開/段落構成)についての検討には本当に頭をつかった。「ああでもないこうでもない」ではなく「こうもできるそれもいい」という検討は単元づくりがクリエイティブであることを実感させる。

しもちゃん(slippers)の「共有単元」にははじめて挑む心地よさがあふれていた。Aフレーズが純粋な「共有」。僕もやったことないかもしれない。しもちゃん、素晴らしい単元になるよ。次の例会での報告を心待ちにしている。

さて、僕の時間。いつものように資料を使って「大村が語る」時間。

「どんなにいい質問、作品の理解に対する的確な問いかけができたとしても、ある何人かにしか合わない、合わなくて当然です。研究としてはたんへんりっぱで、こういう質問を投げたらこの作品の理解に役立つだろうという問いができたとしましても、それがぴったり合う人がいく人もはいないわけです。」

だから単元学習、だから《私の問い》。

ひつじかい、また大きくなった。

支えてくださっているひとみさん、ありがとうございます。まとめてくださっているなつきさん、ありがとうございます。集うみなさん、ずっと一緒にやりましょう。夜も美味しかったし♪

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

ナマエリ

きょう、ナカエリに会った。相変わらず、うなずくタイミングは随一。安心できる聞き手に僕は大満足。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

鬼池港を右に

雲仙普賢岳に近づいてきた頃、東の空に細いお月さま。早起きはとにかく気持ちいい。しかもきょうはこれから天草。なお気分がいい。

フェリーが港を出る頃はもう青い空。2月の朝は数時間で表情を変える。

鬼池港を右。

2年生のはじめての《問い》、6年生の確かな《問い》、そして3年生の《問い》の解決のためのてびきの吟味。教室の研究とはこうでなければならない。

「教師の都合であってはならない」と言っている者の実践こそが教師の都合であることが多い。この学校の教師たちに「教師の都合」はない。ただ、子どもの育ちを見つめている。苓北町立志岐小学校の教師たち。僕はこのメンバーともう一年、しなやかに実践研究を進めたいと思っている。

頼りになる応援団長になれますように。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

帰り道、寄り道、旅の湯。

日本海の青が、春

宿から出ると小雨が鞄を濡らした。

とてつもなく熱い温泉にほてった身体にそれは気持ちよく、女将がさしてくれた傘からはみ出した右腕を拭おうともせず迎えの車に乗り込んだ。車がUターンするまで手を振ってくれている雪靴姿の女将は、ゆうべ料理を並べてくれていたときとはまったく違うあたたかさを放っている。ゆうべのあたたかさは箸を持つ僕を射止める確かなあたたかさ、小雨模様に手を振るあたたかさはなんともたよりないずっと引きずってしまいそうになるあたたかさだ。

旅の宿。この一宿一飯の出会いが旅をつくる。七釜温泉、大田荘。僕の隠れ家のひとつになった。

旅をつくるもうひとつがつながりと育ちだ。きのうの学びの3時間。舌鼓の3時間。もう何度もかかわった仲間、その仲間とのつながりが育っている。これがいい。「この前は、」や「次のときは、」なんてことばは育ちを共有している仲間の中でしか出てこない。

日本海の小さな学習会、次は夏休み。

そんな思いを口にしたかどうか覚えていないけれど、出発の時間に余裕をもって駅に着いた。土産に持たせてくれた浜坂の練り物に合う辛口を駅の売店で調達し、日本海をぐるりと回る列車に乗った。

持ってきた小説も難しい本も開くことなく、携帯電話や音楽をさわることもなく、5時間ほど車窓に聞き、流れる雲に語る。九州とはちがう景色からは新しいことばがあふれてくる。

これが旅をつくる三つめの楽しみだ。

気がついたら雨はすっかりやんでいる。遠く海岸べりには虹。

なにもかもがゆっくりとできあがっていく。この旅、いい旅。春のはじめの小さな旅。

そうそう、今朝の女将の手づくり小鉢、忘れられない味。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

ここにも本物の教師たち

久しぶりの日本海へ

水曜日の駅

火曜日の新幹線

国語科教育法Ⅲの15回目の授業を終えJR佐賀駅に向かう。はずむ足取りは授業に見られた学生の充実した学ぶ姿とこれから会う一人の大きな男のせい。

きょうは3チームのカンファレンスだった。teamコーラス、teamアカンパニー、team秋刀魚。それぞれに「試験問題」というものを立体的にとらえた見事な発表だった。カンファレンスでの意見交流、意見を言う前のチーム内での問いの交流。発表チームと質問チームのやりとり。これが大学生の想像力なのか、感激と感動。

これこそが学生のアクティブラーニングだと手応えを感じている。

そんなことを思い出し、モレスキンに書き込んでいるうちに日も暮れた。

出水駅改札。壁のような大男が小さな傘を2本持って待ってくれている。この男、壮!

地元の風情にあふれる店。

久しぶりの差し向かいの酒に気合いが入りすぎたのか、昼のつまみ食いにあたったのか、僕のお箸の動きはゆっくりだったけど、やっぱりこいつと飲る(やる)のは格別だ。

「兄、やっぱり楽しい見通しを立てないといけませんね。また会ってください。」

そうだよ壮。LINEやメールじゃない。僕はいつでも出かけるよ。そのために毎日働いてるんだ。時間も旅の電車賃も宿代も、どうにでもなる。

昨夜、せっかくの大好物に手をつけなかったのはオムレツを残したルロイ修道士を真似したわけじゃない。だから別れの握手はしなかった。

また来るけん、壮。

話すという特別なあたりまえ

この祝福のとき、祝婚歌

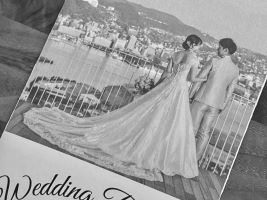

僕のいちばん歳のはなれた友だちの結婚式と披露宴が稲佐山の美しい場所でひらかれた。

結婚式。新郎新婦が何をしてもみんなのカメラがそれを追う。ベールにふれても指輪を握ってもそっと腰を押しても微笑んでもカメラは絶妙な時をのがさない。

僕の目は白い洋服をまとった二人だけではなく、カメラを持つ色とりどりに装った人の顔にひきつけられた。だれもが本当に幸せな顔をしてそのときを見届け、見守り、ひとつの風景として残していたから。だれもが二人を愛していたから。

披露宴。僕は6人の仲間たちとお祝いのことばを届けにいった。

そして代表(?)して、二人に語りかけた。準備をしていた詩を朗読することはなかったけど、祝福の気持ちは届けたつもり。

いい日いい時、いい仲間。誰もが幸せだったねと笑顔に満ちあふれた1月27日。

……

ただいま紹介いただきました達富です。

祥平、あずささん、そして両家ご家族のみなさん、本当におめでとうございます。

祥平の友人ということなのでどんな男が出てくるのかとお思いだったでしょうが、ずいぶんと年の離れた男です。

実は、僕には明治39年6月生まれの60ほど年の離れた友人がいました。その方は、もう20年ほど前に天に召されましたが、その方の白寿のお祝いのとき、集まった仲間の前で僕のことを「いちばん年の離れた友人の達富さんです」と紹介してくださいました。若い僕には、それがたいそう嬉しく、以来、僕はいちばん年の離れた友人と呼べる友を捜しておりました。

そして、10年ほど前、長崎大学で祥平と出会ってからの僕は、急激に若返り、「いちばん年の離れた友人」である祥平と国語教師のライバルとして、また親しい酒ともだちとしてつき合ってもらっています。

そしてきょうは、新郎新婦にお祝いを告げる使者として大抜擢されたわけです。感謝に堪えません。

あずささんを紹介してくれたのはもちろん祥平ですが、僕の大好きな祥平が惚れた女性ですから、間違いありません。あずささんあっての祥平です。

あずささんは妻の話にも心と耳を傾け、楽しく話をしてくれます。僕と妻と4人、思案橋で飲んだときから、僕たち夫婦は、きょうのこの日、二人がともに歩みだす日を、まるでクリスマスを待つ子どものように楽しみにしていました。待つ時間は感謝と賛美を育てます。

あずささん、祥平のことはどんなことでも知っているでしょう。

カンペキを求めようとするのに出だしの遅い祥平、

甘えん坊のくせに心を語らないことがある祥平、

丁寧に生きていこうとするからこそ何処か抜けてしまう祥平、

だけど失敗を人のせいには絶対しない祥平。

大好きな人を包み込む愛情は世界一なのにそれを言葉にするのが苦手な祥平。

どんなことがあっても相手を守る祥平。

そう、その相手とは、あずささんのことです。

僕が結婚する前、結婚を決めた僕に、僕のいちばん年の離れた友人が一篇の詩を贈ってくれました。僕はすぐにその詩集を妻になってくれる人に贈りました。以来、この詩は僕たちにとって神さまのみことばのような存在です。きょうは、僕と妻、二人から、祥平とあずささんにこの詩を贈ります。

(訳があって「祝婚歌」朗読できず)

祥平、あずささん、どうぞ、互いを信じ、互いをゆるし、感謝のうちに歩みを進めてください。

愛されたいと願うよりも愛することを生涯の仕事とし、

弱い自分が出てしまうときがあっても、

小さな心に涙おとすときがあっても、

貧しい考えに迷うときがあっても、

互いの声を聞き、分かち合い、感謝のうちに日々を過ごしてください。

弱い自分は互いに見せ合えばいい、小さな心は二人で大きくすればいい、貧しい考えのときはじっと待てばいい。

祥平にとっての「とっておきの場所」はあずささんのために、あずささんの「とっておきの心」は祥平のために、毎日、互いを迎え入れてください。

二人のことが大好きな、きょう、ここに集う誰もが

二人のこれからに大きな安心と平安を信じています。おめでとう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

確かな歩みは知的好奇心がつくる

《問い》、学習課題、「一枚に書く(コンパクトライティング)」ことに興味をもっている教師がここ奄美大島にはたくさんいる。

それは、「児童生徒が好きで教師になった」からこそ、どうにかして楽しい授業を行いたいという知的好奇心があるからだ。

教育現象を細切れにすることなく、教室の事実としてのまるごとを好奇心で見つめること。それが何より大事なことだ。しょうもない些細な技術などあとからついてくる。大事なことは、まるごとを楽しむことだ。その姿が奄美大島の教師には染みこんでいる。

さて帰ることにしよう。

奄美大島、知的好奇心に満ちた島。

帰路はなんとももの悲しい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

評価、自覚化、問い、めあて(学習課題)、、

さあ、奄美だ!

夏の予定が台風の影響で1月に延期になった奄美大島での研究会。この日を指折り待っていた。僕は年休をとり、前日から奄美に向かうことにした。

いいお天気の空を飛行機は奄美へひとっ飛び。

朝ごはんから奄美大島でと決めていた僕は一目散にめあてのお店へ!

バナナとサトウキビを見ながら食べる黒糖パンは本当に美味しい。

連絡船と灯台巡りが好きな僕は、島の南の端を目指すことにした。

味のある港には美味い飯屋があるのは当然。マグロたっぷりの丼がきょうの昼ごはん。ご飯をしっかりと冷ましてあるのが見事だ。

マングローブの原生林を水面から楽しみ、壮の故郷でもある宇検村を通り抜け、いくつもの小さな小学校を巡って一日目は終了。

200㎞ほど走った疲れもなんのなんの。夕飯の郷土料理ですっかり元気を取り戻した。さあ、明日は研究会。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

手を入れる

観察中心とは観察したまま、そのままの状態で単元をはじめるということではない。ちゃんと手を入れることが大事だ。

僕が「下ごしらえ」と呼んでいる教師の仕事は、「手を入れる」ことである。

以前、何かの講演で、「弱い火を大きくするには、鉋がけした材よりも、鉈で割ったささくれのある木端のほうがいい」と喩えたことがある。

腰板を貼るなら鉋をあてる。

あたりまえのことだ。ひと手間、手を入れる。そうしなければ玄人とはいえない。

折り合いをつける

こうすればこうなる。

これが頭中心の単元づくり。

こうなったのは子どもがああしたから。こうしていたらどうなっていただろう。じゃあ……

これが観察中心の単元づくり。

教室に居られる教師がうらやましい。

子どもの育ち

研発発表会。

この世界で働くまで知らなかった。この日のために研究するのか、研究したからこの日があるのか。

教師たちの成長とともに、子どもの育ちが見える「会」でありますように。

https://cms.edu.city.kyoto.jp/weblog/index.php?id=114103

観察すること

単元づくりをするとき、ああだこうだと頭の中で組み立てたり予想したりする。これを頭中心の単元づくりと呼ぼう。

教室で子どもの姿を見て、声を聞きながら、こんなことやったら楽しそうとか、へえそんなこともできるんだと思いをめぐらせる。これを観察中心の単元づくりと呼ぼう。

価値ある単元として子どもの成長に役立つ教師の仕事は間違いなく後者だ。

プロの教師だから頭中心の仕事もできなければならない。頭の中で精査することは大事なことである。

しかし、程度がある。

星空を見ない天文学者がいるらしい。それはそれでいい。しかし、子どもを見ない、教室の声を聞かない教師ってどうなんだろう。

授業の厚みは、観察の深さである。

姫、あらわる。

旅に出たい

年中、旅がらす。だったはずの僕が、ここしばらくは長崎ぐらし。もううずうずしている。早春の予定はと手帖をひらくと。

1月、奄美大島、京都。2月日本海兵庫浜坂、熊本宇土、天草。3月、北海道新冠、京都。

今年の僕はなんと、おとなしい。大人しい。音無しい。旅を忘れた寅さんは寅さんじゃない。寅さんを追いかけている僕が旅に出なければ僕じゃなくなってしまう。ああ、旅に出たい。

と、そんなとき。妹から贈り物。

七草粥の代わりに食べてくださいというメッセージ付きの温泉豆腐。これはいい。

厚揚げ、いいじゃないか。

旅に出ずとも旅気分。酒に酔うのは旅に出なくてもできる。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

たつゼミ

きょうは「たつゼミ」。このたからもののような9つの命との時間も残り3回。

卒業論文もほぼできあがりに近づき、みんなの顔にも安堵のときが流れる。

ある者は最後の追い込みの相談、ある者は見直し、さらなる追加。いち早く動き始めた二人はUSJへの話。どれもが微笑ましく、誰もが頼もしい。

たつゼミ

ほんとうに僕のところに来てくれてありがとう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

始動

あの日もこんな日だった

成人式。佐世保の新成人はハウステンボスで新たな旅立ちを迎える。

僕の成人式はずっと前のこと。京都は平安神宮でお祝いがあるんだけれど、僕はそこには行かず、ジーンズ姿で父と母が結婚式を挙げたお宮に行った。その足で新幹線に乗り、東京原宿PennyLaneで憧れていたバーボンを飲んだ。大人になったと感じた。

社会との新しい関係性がはじまったと表参道を歩いて感じた。何処からか聞こえる山手線の音が観光や遊びのためのものではなく、生活のための音に聞こえたのを今でも覚えている。

成人たち、おめでとう。心で生きていくことを楽しんでいくといい。

さて、年末年始、4度も5度も読んだ卒業論文をもう一度読み直した。これが最後、そしてみんなにコメントを渡す。ゼミ生のこれまでの息づかいが伝わってくる。こんな仕事に就けてなんて幸せなんだろう。人が書いたものを真っ先に読めるなんて、なんて贅沢なんだろう。僕はやはり研究者よりも教育者でありたい。

頭をつかうとお腹がすく。きょうはどうしても飲みたいオレンジジュースがある。ずっととっておいたオレンジジュース。年末の大掃除で食器庫でみつけたかわいいコップに入れてホットサンドと一緒に飲むのが楽しみだ。

三ツ矢サイダーは青春の味。リボンシトロンは日曜日の朝ごはんの味。って、勝手に決めてきょうまで生きてきた。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

腕によりをかける

学生って、いいもんだ

朝は4時に起きる。しばし黙想したあと、ずっと卒業論文を読んでいる。

そうかあ、そんなところまで考えているんだ。いいぞいいぞ。

なるほど、そういう展開なんだ。わくわくするぞ。

えっ、どうしてそんなこと思いつくんだ。まいったなあ。

僕は、ぶつぶつ言いながら論文とにらめっこ。いや、むずかしい顔ではない。論文に楽しんでいる。

すばらしい。よくぞ「たつゼミ」に来てくれた!

感謝のうちに。

丁寧な仕事

丁寧な仕事

・書いてあることを正しく読み取ること

・伝えたいことをふさわしく表現すること

・声をきちんと聞くこと

・声をちゃんと届けること

・ゴールを決めて見通しを立てること

・立てた見通しを点検すること

・こまめに綴っておくこと

こんなこと、中学生のときに全部習った気がする。今さら確かめることでなはいけれど、小さくて弱くて貧しい僕は、何年も何年も確かめている。

今年はもうひとつ付け加えて、

・謙虚に謙遜になること

全部で8つ。

神さま、きょうもいちにちをありがとうございます。

貧しさをことばにする

毎年、1月1日の長崎新聞には、TOP Interviewという興味深い企画がある。今年は「105 Nagasaki Leader’s Voice」。

各界のリーダーたちの声が集められている。昨年にも増してカタカナ言葉が増えたという視覚的な変化はともかく、僕はこの105人の声の中に、「貧しさ」にかかわる何かを感じた。

お金のことではない。貧しさとは足りないものにどう向き合うかだ。足りないことに気づかないことは何より幸せなのかもしれない。だけど、足りないことを知っているにもかかわらず、足りないことに満ちた気持ちをもてることはもっと幸せなことかもしれない。

僕は貧しい。足りていない。だけどそのことで卑屈にはならない。そのことをありのままに受け入れ、そのことを手に握りしめようと思っている。

今朝は早くから潮騒を聞いている。水面を眺めている。潮風をかいでいる。すべて満たされているような感じる。

僕は貧しくないのかもしれない。そう、自分の外側は溢れんばかりの充実。ということは、貧しいのは僕の内側ということになる。

2024年は内側の貧しさに自覚的になり、内側が満たされる時間を作ろうと思っている。

105人の中の68人目。僕はこの方と語り合いたいと思った。そうすれば、もう少しは僕は自分の貧しさを見つめ、自分の貧しさを自覚し、自分の貧しさを言葉にできるようになるかもしれない。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

そうそう、何人もの読者からの質問が届いた。web site のトップページの写真が変わったこと。これは、苫小牧駅から新冠までの旅で乗ったバス。岬めぐりのバスではないけれど、国道をそれた集落をひとつずつ回っていくこのバスに僕は心うばわれた。こんな一年を送りたくてこの写真を選んだ。

弱いなら弱さを知ること

届いた年賀状は『ここからはじまる国語教室』を出版してくださったひつじ書房の社長から。

「結論はでないわけですが、それなりにまともなことをいってもらうということということがほとんど自動的にできてしまう時代。思考法について自覚的になることが求められているように思います。(松本2024)」

このお正月、いちばんうなずいた。

はがきの文章は「考えることは何かを問うこと(同)」と続いていたので、「考え始めているということはそこに問いがあったということ(達富2024)」と僕は返書した。

「問い」は成長する。だから僕たちは「問い」を育てなければならない。「問い」を立てる力をみがかなければならない。「問い」を立てることと「考えること(思考の手立てとしての思考操作)」についてもっと自覚的にならなければならない。

それさえできていない僕は、なんと弱いんだろうって思ってしまう。振り返りは後味のよいものにしたい。それなら、もっと「問う力」を高めるしかない。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

小さな思い

声をかけ合うこと。これが2024年のメインテーマ。「かけ合う」んだから、僕が声をかけるだけではなく、僕も声をかけてもらえるようにならなければならない。

師、大村はまの言葉。

「はっきりと言ってもらいやすい人になりなさい。」

その通り、表面的な美辞麗句などまったく不要。

とりつくろうようなほめ言葉は無用。

下手な授業は「下手」と言われるほうが勉強になる。つまらない文章は「つまらなかった」と言ってもらうからこそ次の文章がみがかれる。講演や授業のときに居眠りされるのは僕の技量が足りないだけだ。砂金を見つけるようになんとか「まし」なところを見つけてほめてもらうなんて、何よりもみじめだ。

そんなこともあり、僕は「先生」と呼ばれるよりは「兄さん」や「兄」「兄貴」と呼ばれるようになりたい。そして一緒に声をかけ合って育ちたい。上方の芸人たちが生涯ついてきたい長上を「兄さん」と呼ぶのはまさにそういう思いなんだろう。僕のゼミ生やかつて担任をした学級の教え子たちが「先生」としか呼べないのは分かるけれど、日常の仲間からの「先生」はなんとなく距離を感じてしまう。

僕は誰をも「先生」と呼ばないようにしている。それを無礼という人も少なくない。「先生」と呼ばれたい人もいるだろうから、それはそれでいいんだけれど、僕は一人の「達富洋二」として声をかけてほしいし、「達富洋二」として声をかけている。だから最大の感謝と敬意を込めて「さん」と呼んでいる。「さん」づけで声をかけ合う仲で居られることで、つながりを確かめ合える。呼び方を改めることはぎこちなさを感じるからタイミングが大事。2023年で「先生」をやめよう。

昨日、今日と、声をかけ、声をかけてもらう心地よさに感じ入っている。今年は、今年こそは、これまで知り合った方々に会いに行こうと思っている。退職まであとわずか。あと何回、語り合えるか、酌み交わせるか。声をかけ、声をかけてもらえることを日常のあたりまえと考えるのではなく、毎日、毎回を特別なもの、これが最後かもしれない、と愛おしく感じたい。

さて、きょうの午後は、2024年はじめての外食べ。お気に入りの品々を溶岩板で焼き、薩摩黒じょかで焼酎を温めて大満足。

が、残念なできごと。実は昨年の春から4本のひびが大きくなりはじめ心配していた。今夕、片付けのときにきれいに5つに割れてしまった。まるで梅の花がひらいたように。

やれやれ。さあ、気を取り直して2024年!

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

心からの感謝を

ふり返ってみるのもいいさ

今年、研究熱心な実践者と話す機会があった。

「達富先生のおっしゃる学習課題を設定しなくてもこのように子どもの力が伸びました。特に学習課題を設定したり、問いを立てたり、コンパクトに書いたりしなくてもいいんじゃないですか。」

「子どもの力が伸びたのはいいことですね。その指導法を丁寧に言語化しておくといいですね。」

「別に学習課題や問いやコンパクトライティングをしなくてもいいんですよね。」

「もちろんです。ただ、学習課題を設定し、そこから《私の問い》を立て、問いからはじまる学習をデザインし、ふさわしいタイミングで一枚に書くことを取り入れることが主体的な学習を阻むということはないですよね。やるのがいいのか、やらないほうがいいのか。教師の都合でその対決の結果を出すことが大事なのではなく、すべての子どもをできるようにすることが大事なのです。ただ、僕は効果的な学習方法であり、それを支える指導方法だと考えています。実績もあります。」

きっと、「学習課題」や《私の問い》、「一枚に書く」をパターンと考え、形式的指導方法としてとらえているんだろう。そして、これ以外の方法もあることを言いたいんだろう。

そりゃそうだ。学び方だって教え方だって、数え切れないほどある。

僕は決して、ひとつの出来事として「型」を提案しているわけではない。

僕は「あなたが教師として成長する」ことだけではなく、「すべての子どもをできるようにしようとする教師たち」を応援したいだけだ。

「戦うなかみをまちがっているよ」とは言わなかったけれど、とても残念でつらい思い出だ。

来る2024年。僕が望まれている仕事は、「迷っている教師、自信をもてない教師、ひとりぼっちの教師」に声をかけること。分かち合うこと。こんな僕でも一緒にいていいなら、いつでもどこへでも行くつもり。

多くの教師たち、教師の子どもたち、今年も一年、ありがとうございました。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。素晴らしい一年でした。

あれから30年か

「考えががらっと変わる」ということなんかないと考えていた僕がの考えががらっと変わったことが3度ある。

1度目は1979年、2度目は1990年、3度目は1994年。僕はこの3度のことをよく覚えているし、何度も何度も繰り返しそのことを黙想する。きょうの午後も一人で水辺に座り黙想していた。

僕にとって黙想とは、瞳をとじて静かにすることではなく、できごとを具体的に思い浮かべ、そのできごとの向こう側のことを考えることだ。だから、毎回が新鮮で、毎回が驚きで、毎回が愛おしい。そのことをモレスキンの手帳に綴ることがこの上なく大事なことだと思っている。

3度目の回心。それは大村はま先生に捕らえられたことだ。捕らえられるといってもおにごっこではない。考えと行いと思いをすべて見直し、再創造するということだ。それまでの「授業観」ががらっと変わった瞬間だ。

「おしえるということは伝えることではなく、一人でもできるようにすること。」僕のこの考えは、既に1994年のモレスキンの手帳に書いてある。

来年はそれから30年。今、お風呂上がり、そんなことを2023年12月30日の手帳に綴った。

さあ、これからは至福の時間。今夜は、野村さんからいただいたとびっきりの焼酎をあくゆうから薩摩の黒じょかでいただく。

肴は厚岸の生牡蠣と五島のかっとっぽ。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

車を洗う

運転免許を取って初めて乗った車はフェアレディ240z。兄貴からもらったのはミラージュ。自分で買った1代目は初代前期のパジェロ。

以来、車は大事にしてきた。だからこそ、車を洗うことは熱心。

きょうは年の瀬、我が家の3台を徹底的に美しくした。まだ暗い6時から開始。先ほど18時に終了。合計12時間。1台平均4時間ほど。自分の4WDは念入りにしたから6時間ほどかけたかもしれない。

年中、この車があるおかげでいろんなところで仕事ができているんだから、もっといつも手を掛けてやらなきゃいけないんだけど。ごめんの気持ちで、きょうはとことんみがいた。

大満足。

洗車の途中のお昼ご飯は、湯島のダイコンを入れたダイコンカレー。

途中、届いた贈り物は日本酒とかに。

今夜も夕飯が楽しみ。

洗車の話を肴に酔っ払っちまおう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

学び合いましょう

「天草 国語教室の会」のみなさんの協力のもと、2月に天草で勉強会をすることになりました。

最新の施設「ここらず」の会議室で行います。ぜひ、ご参加ください。定員は24名です。天草 国語教室の会のメンバーのお二人の実践報告と達富が提案を行います。詳細は追ってお知らせします。

達富は、「2024年度、こうして授業をつくる」をテーマにこれまでの授業を振り返ることを提案します。学習課題+《私の問い》+「一枚に書く」がパターンや形式になっているなら、それは残念なことです。

すべての子どもの育ちのために、すべての教師の確かな授業力のためにと考えていたことを今いちど、確かめ合いましょう。

かなり本気で準備を調えます!これが僕からみなさんへのクリスマスプレゼントになりますように。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

ことし最後のまんまるお月さま

ひさしぶりに金沢してる

友と笑う

たつとみ流、クリスマスメニュー

主の降誕

風はびゅうびゅう

12月23日、仕事、ほぼ終了。あと、25日の午後の会議に出るだけ。

明日からは、年の瀬の冬ごもりのための薪仕事、途中で放りだしたままになっている石積み、そして、綴ったままアップロードしていない「たつログ」の編集。

楽しみばかりが待っている。

とりわけ、「たつログ」。

「達富さん、大丈夫?」って、たびたびLINEをもらっているんだけど、とにかく、アップロードする時間がない。朝から晩まで。頭の中を「やりたい」ことがかけめぐっている。

後期、大学の授業に365パーセントの力をそそいだ。

学生との「試験問題づくり」、「書写動画づくり」、学生による「単元づくり」。

とにかく充実した時間だった。

そんなことも、ぼちぼち「たつログ」で。

おそらく、新冠町立朝日小学校の研究発表会の頃から更新が滞りがちになっているはず。

モレスキンの手帳の万年筆の文字がたまっている。

きょうも、長崎は風がびゅうびゅう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

始業式も終業式も西海北

2学期の始業式は西海北小学校。

2学期の終業式も西海北小学校。

子どもたちの声が去っていった校舎は、誇らしげだけどちょっとくたびれたようなたたずまい。

そんな中、僕たちは年内最後の研修会に汗をかいた。

・コンパクトライティング(一枚に書く)の理論と実際

・第4学年の学習指導案検討(算数科)

・第5学年の学習指導案検討(算数科)

・研究発表会までの見通し

・コンパクトライティング(一枚に書く)と学習課題と問い

みなさんの熱心な姿が僕を饒舌にさせる。

「しゃべりすぎた」

確か、前も同じこと言った気がする。

土産にもらったウツボは湯引きにしてから炙り。

帰りのスーパーで見つけた紅ズワイは茹でて身をほぐす。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

今年さいごの中等国語科教育法Ⅲ

ことばが創る会

洋上の台形の島が湯島。赤城ィが暮らしている。そこから彼もやってくる。

天草苓北から直美さんもやってくる。

そして、宇土の仲間が迎えてくれる。そう、きょうは「ことばが創る会」の例会。

久保さんの実践報告が分厚い。やっているからこそ語れることばだ。子どもの姿がそのまま浮かぶ。教室のリアリティを適確な言葉で語ることにまさる授業研究はない。

だからこそ、それを真摯に聞く姿勢をもちたい。子どもの言葉を疑わず、子どもの声を聞くことができているかどうかに謙虚になり、それ以上の予想も期待ももたず、それ以下の誤解も無理解もなく、その通りをちゃんと聞きたい。

満足の宇土。

土産にもらった湯島ダイコン、焼酎「湯島」、そして天草苓北、金子果樹園のみかん。

年の瀬の楽しみが増えた。ほんとうにありがとうございます。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

被造物の声を聞く

長崎のひつじかい

12月8日は長崎

大樹、やるぞ!

福岡県小学校国語教育研究会行橋大会。

研究成果がぎゅっとつまった素晴らしい研究冊子。そして、授業。

なんと、授業予定者が体調をくずされたため、研究会仲間が当日の授業を引き受けられた。

休まなければならなくなった授業者は涙。授業することになった教師は責任感とみなぎるやる気。そして、見事な子どもの学びとそれを支える指導。

研究発表はそれだけではない。3年生と4年生の単元実践は15分程度の動画に編集されている。単元びらきから問いを立てる学び、問いを修正して更新する過程、そして問いの解決。これらが見事に編集されている。事前にDVDを届けてもらっていた僕は、当日までの数週間、通勤の行き帰りに視聴。もう教師の指導のことばさえ覚えてしまった。

とにかくすごい研究会だった。「すごい」なんて言葉、使いたくないんだけど、今回ばかりはすごかった。

打ち上げも幸せだった。みんながいい顔してる。丁寧に仕事をやりとげた大きな達成感。大きな仕事をつくりあげた誠実な満足感。その中の一人になれていたのならこんなにうれしいことはない。

二軒目は3人で駅前の昭和の店。こんどは一軒目から来たいと願ういいお店。

ここでの語らいにまた感動。この若者、4年生の実践者。「ごんぎつね」を扱った単元学習。僕はこの若者の言葉を全部おぼえてしまうくらい見続けた。動画の中の「彼」がここで僕と一緒に酒を飲んでいることが不思議。

この男、大樹。これから一緒にやろう!と誓った。

大樹、やろう。僕でよければ応援も邪魔も酒の相手もずっとつきあうぞ。

何から何まで、本当に素晴らしい行橋、素晴らしい一日、素晴らしい研究発表会だった。南小の川島校長先生、本当にありがとうございました。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

試験はさいごの学び

点灯式

ホームグランド

指月会の読書会

はじめての小学校、はじめての教室。だけど、ここは指月会の仲間が担任している教室。だから、どこに何があるかが、ぜんぶ分かりそう。はじめてなのになぜだろう、この落ち着き。

zoomもつないで、2ヶ月連続の指月会。

なんだか、ずっとやってきけそうな予感。

場所を移して読書会。これまた20年前が一瞬でここにやってきた感じ。僕は飛行機の時間があるため、ひとり早引き。残念。

大阪の町。またすぐ来よう、指月会がいるから。

「そうそう、お昼をとる時間がないでしょうから、買っちゃいました。」って、おむすび。

こういうことしてくれるんだよね、ひろ。

ありがとう、だけど、ひろ。僕、帆立はちょっと苦手、なんだ。ちょっとだけ。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

「なにげない」ではない教室

飲むことすなわち

ビールはサッポロ黒ラベル。日本酒は京都伏見の松竹梅。

プレミアムモルツでもなければ銀嶺立山でもない。

旅先ではクラフトビールを楽しんだり地酒に酔うのが好きだ。だけど自宅では、安定したいつもの酒に酔いたい。

なにより、誘いがいい、

「男は黙ってサッポロビール」

「飲むことすなわち喜びさ、喜びの酒 松竹梅」

それに景色がいい。

三船敏郎、石原裕次郎に宇野重吉。

ああ、昭和の男たちに昭和の酒。今夜も僕は昭和に酔っている。

さあ、中等国語科教育法Ⅲ

教えるということはできるようにすること

評価とは応援なんだ

『ここからはじまる国語教室』、通称、ひつじ本。

ありがたい書評。

実践的な授業研究(レッスンスタディ)にスポットライト:書評『ここからはじまる国語教室』(達富洋二編著 ひつじ書房 2023年4月)

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

子どもの作品

きょうは「第7回 きゅうでん はがき新聞コンクール」の審査会でした。何千という応募。第一次審査、第二次審査を経て、いよいよ最終審査です。何度も何度も作品を読み込み、まるで自分が指導したかのような気持ちになるまで作品に惚れてきょうを迎えました。

審査席前方のボードに貼り出された作品は表舞台に立つ子どものように、少しの緊張と大いなる誇りに縁取られているようです。

丁寧な事前の読み込みに支えられ、大きな問題もなく審査は進みました。

子どもの作品とともに楽しみにしているのが、各専門の立場からのコメントです。九州電力のかたの電気資源、環境保護、生活責任のコメントはどれも切り取り方が新鮮で的確で見事です。西日本新聞社のかたの文化としての新聞、民主主義のための新聞、これからを生きる者へのメ発信元としての新聞、この矜持にはしなやかさと強さがあります。

また来年。

年に一度、七夕のように集まる文化人の集まりの中に来年もいられますように。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。僕がのぞまれることならどんなことでもよろこんで。

いいものにはわけがある

なんとたくさんの人と話したんだろう。全国で活躍の人物がここにもそこにもあそこにも。僕はきょろきょろしながらとにかく聞いて聞いて、ときどき言葉を届けた。

やってきた人の言うことは違う。やってきた人の考えは違う。やってきた人は、やっぱり違う。

いいものにはわけがある。

一人のファンとして、きょうの会議を楽しんできた。

帰り道、「一杯、いきませんか?」と声をかけてもらった。

もう出会って30年くらいになるけれど、未だに学びながらの乾杯を楽しんでいる。

また行きましょう。また来ましょう。親愛なるさんたさん、きょうもありがとうございます。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。いい仕事ができるよう、健康でいさせてください。

教育長室に

限りない可能性

さあ、九州場所

道草くうのもいいさ

成長する教師たち

授業。ほんとうに尊いもの。教師たちのすべて。

僕はいつものスタイルで子どもと教師の声を聞いている。子どもと教師の思考を感じ取っている。

授業者だけが授業を語れるのではない。この学校の教師たちは、先ほどまで教室で繰り広げられていた授業を自分のこととして語っている。

授業後の分科会。家庭科室や理科室の大きな机をうまく活用し、数名が向き合って授業についての交流をする。各テーブルに本校の教員が一人ずついる。この教員がぶれふことなく、この1年半の校内研究を共通のことばと自分の言い回しを織り交ぜて熱く語っている。

もう、僕のいる場所なんて不要。誰もが授業を自分のものにしている。この尊い時間。この穏やかな時間。いつまでも終わってほしくないこの時間。

こんなときにいちばん役立つことばはなんだろう。とにかく、僕はこの2年間の教師たちの本物の仕事を言葉にすることに努めた。

ありがとう。

これからも仲間でいよう。ずっと友だちでいよう。

そして、やっぱり、ありがとう。この時間をありがとう。そして、アイヌ彫りの贈り物もありがとう。ずっと使い続けます。それは、閉校してしまう朝日小学校とこの仲間との熱い時間を忘れないこと。

神さま、きょうもきょうまでもいつくしみをありがとうございます。小さな僕の小さなはたらきをいつも応援してくだってありがとうございます。

旅の重さに

重さはマイナスではない。いい加減で無自覚に通り過ごすわけではないということ。

僕が待っているのも本当、僕を待ってくれているのも本当(であってほしい)。

いつもの鞄に着替えと土産と手帳と水彩絵の具を入れていた昨夜。そうそう、マフラーと手袋をって、追加。北の大地はどのくらい寒いんだろう。

手帳にどんな言葉を綴って帰路を楽しむか。下手な水彩のはがきをどこに向けてポストに入れるか。

そんなこんな思いを巡らしながら旅の重さの楽しみがはじまる。

飛行機から見える日本は冬のはじめの装い。

日本アルプスを過ぎてしばし。ひときわ目立つ美しい山を見つけた。「あれはなんていう山ですか。」

「鳥海山です。」CAさんには見なくても分かるんだろう。すぐに教えてくれた。こんな風景の上を毎日飛んでいたら、ものの見方も違ってくるんだろう。僕にとっての日常の風景って、どんなものなんだろう。

そんなこと考えながら新千歳。きょうはバスで新冠まで行くつもり。3時間ほどのバスの旅に心がおどる。昼ごはんは駅弁と決めている。南千歳駅の「北海道 汐彩弁当」と決めている。それをバスのいちばん後ろの席に座って食べるって決めている。

計画通り、お弁当を手に入れた。

苫小牧駅で7分間の連絡でバスが出る。その間、サッポロクラシックを買わなきゃ。

おっと、バスが来ているぞ。お客さんも乗り込んでいる。急げ、急げ。

見事、いちばん後ろの席に腰を下ろして鞄を食卓がわりにして「いただきます。」

北寄貝もつぶ貝も鮭もいくらも何もかも美味しい。

車窓の景色はデザートだ。

バス停の数82。ようやく到着。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

かすみを食う

最近は終わりかたを考えている。

それは、かすみの食い方に思いを巡らせることに似ているのかもしれない。

↑click

↑click