ちょっとしたことを綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆、時々たつログ。

たつログ

えとせとら

紫野指月会、復活

子どもの頃、夏休み明けの始業式は少し恥ずかしかった。40日も会っていなかったクラスが集まるとき、どんなふうに交わればいいのか6年生になっても迷っていた。中学生になってからは部活で毎日会っていたからそんなことはなかったけれど、小学生にとって空白みたいな40日間はぎこちなさがどっしりと教室の真ん中に居座っていた。

きょうポッキーの日。比叡山の見える研究室でポッキーパーティしたのは15年ほど前だっけ。

「よし、会おう」って、急に決まったからか、10年にぎこちなさはなかった。よく笑ったし、よくしゃべった。時間って、それぞれを育てるだけでははく、集まりも育てるんだって、実感。

みんな大人になっていた。

ぜんぜん、変わっていない。年をとったのは僕だけ。

声もテンポも息づかいもあのときのまんま。

今年いちばんのできごとにエントリー!

またすぐにでも会おう。

指月会。僕の原点。指月会、僕の身体。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。やってきてよかった、って本当にそう思っています。

感謝のうちに。

京都のお昼

ひとつの終わり

長崎にて

新聞という文化に学ぶ

森山卓郎さん(早稲田大学)と尾高泉さん(新聞博物館館長)と鼎談をした。

尾高さんの主張は一貫している。民主主義は新聞によってつくられる、と。

確かにそうだ。僕はうなずくばかりだった。

家に新聞が届かない生活など想像できない。新聞をざあっとでも広げるときの快感。たった15分でいい。インクの香りとガサっという音。そして組まれた文字の流れの美しさ。

対角線1メートルの世界で「現在」と対話する。時間をかけた取材に圧倒される。読み返さずにはいられない。変わらない枠の中に繰り広げられる連載に心つかまれる。同じように書いてみたいと何度も真似したことがある。

15分間に僕の中に生まれ出ずる問い。この問いがきょうを色づける。新聞という文化は僕にとっては砂場のようなものだ。あってあたりまえ、ふれてあたりまえ、いつまでもここにいられる、だからこそ何かしはじめたくなる。

鼎談も終盤、僕はこう言った。

僕は担任している40人の子どものすべてを芸術家やアスリート、作家や新聞記者にしようとは思ってはいない。もちろんそういう道に進む者がいたらそれはそれで素晴らしいこと。どんな選択も尊重される。ただ限定したジャンルの力を押し付けることはしない。ふれてみることが大事だ。

ただ、すべての子どもは豊かな新聞の読み手になってほしい。新聞を読む力。これは人として外せない。自分に合っていると判断されて送られてくる情報だけで「今」を知った気になるのではなく、ニュースを選んで「今」を知ることが大事。

では、どつやって新聞の読み手として成長するのか。

それには作り手としての体験が必要だ。誰もが新聞を読むことができるようになるために、少々手強くても、面倒でも、難しいと感じても新聞をつくる学習が必要だ。効果的だ。

尾高さんのの言う民主主義に生きるためにも、新聞を読むことができるようになるためにも、新聞を書くことは有効だ。

新聞を賢く創造的に消費するために、あえて生産者としての新聞づくりの経験が必要なのだ。

将吾が来た!

達富先生と学ぶ会

学生の力は365点!

長崎のひつじかい

九州 教室の声に学ぶ会 天草の集い

2024年2月17日(土)、天草に集いましょう。

授業、やります!

言葉がつくる

金曜日の夕方6時、10人以上の仲間が集まってくる。

昨年の10月にはじまったこの小さな勉強会。隔月開催できょうで7回目、ちょうど1年だ。

着飾らないのがいい。本音がいい。子どものような美しい心がいい。分からないときは分からない顔をするのがいい。分かったふりをしないのがいい。

今夜の話題提供はそんな仲間の宝物になった。それは、分からないがつくった授業でみんなが分かりつつあるから。「できるはずがない」ではなく、「できそう」を共有できる話題提供ってなにより貴重、何より役に立つ、何より元気をくれる。

さあ、みんなみんな話題提供しよう!

来月は、年忘れの会。もう今から心待ち!

言葉が思いや考えをつくり、

言葉が人をつくり、

言葉が仲間をつくる。

そして、言葉が教室をつくり、

言葉がきょうをつくり、

言葉が明日をつくる。

言葉が僕をつくりあなたをつくる。

言葉がつくったものがみんなの幸せをつくる。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

さあ、帰るけん

北の大地にきれいなお月さま

授業

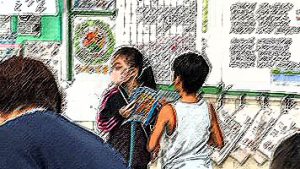

子どもが学び浸っている姿がここにある。

まずは、この一枚。この一枚の写真にこの教室の充実が凝縮されている。

学び合いとはこういう姿が連続することだ。誰もが誰をも侮っていない。誰もがみんなを大事にしている。国語教室はここからはじまる。そんな授業がこの学校にはある。

では、45分間、ずっと動き回り、話し合っているのか。

それは違う。

授業びらきは楽しさのなかに静けさがあった。

先生が何をおっしゃるか待つ子どもがいた。

それは受け身ではない。

先生が何をおっしゃるか、子どもは知っている。分かっている。期待している。

先生がおっしゃることを確かめながら、子どもは自分の45分の見通しを立てている。

45分のはじめは、こんな姿からはじまった。凜とした空気。しぜんと両手が膝の上でそろう。

この姿は、やらされているのはない。

学びを待っているのだ。

次の学びを心待ちにしている。

もちろん聞く姿勢にはいろいろある。

子どもによってそれぞれだ。

だけど、この教室は誰もが自分を小さく見ていない。

そして、板書の音読に移る。

指斉読。

久々だ。

さらに凜とした空気がただよう。

凜とした空気が次の学びを熟成させようとしている。

さあ、言語活動。

もちろん、動き出すには時間が必要だ。

その時間は子どもによって違う。

それを、「はい、どうぞ」で片付けない教師がここにいる。

動き出すまでの時間は優劣ではない。

そこに寄り添うことは、手のかかる指導でもない。

子どもを待つ。

子どもの学びの立ち上がりを待つ。

ただそれだけのことだ。

そのことがとても大事なことを知っている教師だけが待てる。びきすることができる。

言語活動だけではない。

学び合いにもてびきは必要だ。

さっと入って、きちんとてびきし、そうっと離れる。

教師とはそういうもんだ。

だから、

子どもが動く。

子どもが学ぶ。

再び、この一枚。

この姿はこの教室の日常だ。

この教室には本物がある。

この教室は学びに満ちている。

いや。この学級だけではない。

この学校はそれが当たり前になっている。

当たり前の日常の風景になっている。

とにかくしゃがんで声を聞く教師。とにかく子どもを「主語」に語る教師。とにかく、いい顔している教師。

研究協議はみんな語る。担任だけじゃない。研修部だけじゃない。専科も養護教諭もみんなみんな語る。その語りが、熱くて深くて胸の奥の方まで染みこむ。ずっと語っていたくなる。ずっと聞いていたくなる。

きょうの二人の教師の教室。

僕はうんうんとうなずくことしかなかったし、それがとてもうれしかった。もう一度、朝に戻ればいいのに、もう一回、はじめから体験したいって、本気で思ってしまう授業研究。僕がいちばん好きな時間だ。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。美しくも力強い時間を共有できました。

来たゾ!北海道

行くぜ、北海道

わたしたち、かもめ!

昨年の9月23日。僕にとって生涯、最高のいちにちだった。あれから1年。

かもめたちは元気かな。

感慨深い今朝。

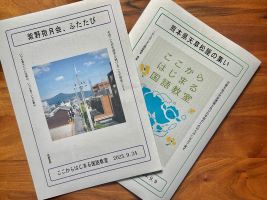

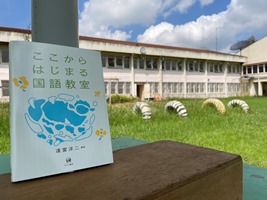

妹かもめから届いた贈り物。「撮り鉄じゃないですけど」の言葉を添えた写真。昨年の9月にはまだ産声をあげていなかった『ここからはじまる国語教室』と1歳になったかもめとのコラボレーション。

ありがとう。最高にうれしいゾ!

この幸せの9月23日に何かをしたくって、僕はこんなものをつくった。

前回の「天草松屋の集い」からつくりはじめた小さなパンフレット。きょうが第2号。

「今日的問題とされている時事的なことがら」をとりあげ

「大村はま先生のことば」に導かれ

そして「ここからはじまる国語教室」に綴ったことを少しだけ。

それに、僕の折々の思いを脚注に。

さあ、ここからはじまる。

神さま、きょうもわたしたちにいつくしみをありがとうございます。

松屋の集い、ありがとう

やっぱり京都

いつもどおりの「集い」

研究するということは、伸びるということ。

だれが伸びるか。

まず、自分、そして子ども、当然、学校。

つまり、みんな。

ひとりよがりの研究ではなく、みんなに役立つ研究をしてきたつもり。

何度か意識してきたこと。

・もう少し長い表現で《問い》化してもいいのではないか。

・ひとつの問題意識に対して複数の《問い》

・Aフレーズをどれだけ自分の言葉で歳表現できるようにするか。

・Aフリーズは子どもにとって基本的には理解語彙、あるいは無理解語彙。それを表現準備語彙に置き換えるのは誰か。

・置き換えるのは、言葉の言葉による置き換えなのか、そこに言語活動的実感を伴うものを取り入れるのか。

・それは「行為」から「意味づけ」を生むことと同じなのか。

こんなことまで話し合えたら、きっと松屋は不夜城になってしまうだろう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

やっと100冊

反省ばかり

旅の重さに

夏の終わり。子どもの頃から夏の終わりが悲しかった。

だけど、この悲しさが秋を連れてくる。

書生気分でちょっと寄り道

思えば長く学んできた

授業にかかわるすべてのものは子どもから出て、子どもによって保たれ、子どもに向かっている。

授業にかかわるすべてのことは子どもから出て、子どもによって保たれ、子どもに向かっている。

だから大事なことは子どもの息づかいを尊び、愛し、ていねいに観察すること。

一段落のあと、「これからはもっと子どもの側に立ってがんばります」。こんなことは言わない。幼稚な言い訳にすぎない。

誰かに問われたら、即答。そんなことしない。たずねてくださっている方に失礼だ。理解には時間が必要だ。そのことを表現するにはもっと時間が必要だ。

教えてくださった方のことばをコピーして、繰り返すなんてあり得ない。言葉を真似したって勉強にもなっていない。自分の言葉に置き換えられない限り、理解したことにはならない。

自分の言葉で子どもを語れるようになりなさい。

自分の表象の切り取り方で子どもを見るようになりなさい。

だから、子どもを尊びなさい。

そして、子どもと同じ大地を一緒に歩きなさい。

学んでいるただ中の子どもの「本当」は見えない。だから、学んでいる子どもと心で対話しながら子どもの声を聞くしかない。

見えている姿と、心で対話しているからこそ見える姿と、どちらが尊いか。

聞こえている声と、心で対話しているからこそ聞こえる声と、どちらが尊いか。

子どもと心で対話するということは、謙虚に子どもと対峙するということ。

子どもと心で対話するということは、子どもを愛するということ。

若い頃、授業の記録の取り方が分からなかった。

だからいいこと思いついた。

授業を見るときはいつも倉澤栄吉先生の斜め真後ろに立つことにした。そして、授業を聞きながら、倉澤先生がメモする真似をした。配られた学習指導案の同じ場所に同じ言葉を書くことにした。書く言葉も、下線をひく部分も、丸く囲むところも一緒。授業後、倉澤先生のとまったく同じ学習指導案をもった僕は、倉澤先生と一緒に授業を見たような気分に充実を感じていた。その後の倉澤先生の講演は、いくつもの「なるほど」があった。こうして授業を言語化することを鍛えた。もちろんあくまでも「贋作・倉澤流」。

若い頃、授業の見方も分からなかった。

だから、またいいことを思いついた。

授業を見るときにはいつも大村はま先生の真後ろに立つことにした。そして、少し腰をかがめて目の高さをそろえるようにして、大村先生の見方を真似した。右に向けば右を向くことにした。板書を見るときにはそうした。授業者を追いかけるときもそのようにした。歩くことも、立ち止まることも、生徒のノートをのぞき込むことも一緒。大村先生の授業観察の方法をまねした僕は、大村先生と一緒に同じ授業の事実を見たにもかかわらず、観察の文脈を調えることはできていなかった。だけど、こうして、授業を映像化することを鍛えた。もちろんあくまでも「贋作・大村流」。

お二人が天に召されてからは、そんなこともできず、真似もできず、話も聞けず、自分で学ぶしかない。そこからはじまった僕の談話研究。子ども研究。とにかくはじめた。

授業の事実を見る。授業の物語を作る。もしかすると、今の僕のもっとも得意なことなこと。心ある後進に伝えておかなければならないことかもしれない。

そんなおこがましいことを言うのも思うのもよそう。誰も伝えてほしいなんて思っていないし、僕も伝えたいわけではない。

さあ、あたらしい一週間がはじまる。明日から、3年生の教育実習だ。明後日からは旅がはじまる。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。九州に来て12年。後期は研究室の模様がえをがんばります。カーテンは何色にしようかな。教育書はとりあえず段ボールに入れた。

残暑お見舞い申し上げるつもりです

僕に「おはようございません」のスタンプを送ってくる妹分がいる。僕は「おはようございました」の言葉を届ける。間違った言い回しなのか、これも一興なのか。ただ、言葉を楽しんでいること、言葉の近くにいること、言葉に無関心ではないこと、はまちがいない。間違っても上司や保護者に「おはようございません」や「おはようございました」と話しかけることはないんだから、僕は、朝のこの短いふざけあいが大好きだ。

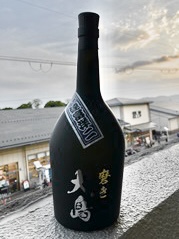

さあ、今から佐世保にでかける。きょうは終日、三浦町、相浦町、三浦町。馴染みのお店が改装のためしばらく休業だから、置いている「大島」を空けにいかなくっちゃ。

店長には、暑中お見舞い申し上げなかったので、残暑お見舞い申し上げるつもりです。さてと、残暑お見舞い申し上げに行ってきます。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

パンの会

たぶん僕は最高に楽しんでいたと思う。心待ちにしていたパンの会。

はじまる前も、終わったあとも、参加仲間からのLINE。そこからもみんなの感動が伝わってくる。やってよかった。ほんとう、よかった。

さっそく、きょうの記録と表紙とちょっとしたコメントを書いて参加者に配信。どんな顔して開いてくれるのか、それが楽しみ。あの2時間半がよみがえること、まちがいなし。

もう、あんまり動くことはしないけど、パンの会だけは続けたいと思っている。メンバーは12名。固定されてもいいし、毎回、募集してもいい。そんなことはあまり大きなことではない。とにかく、楽しませてもらおうと思っている。

と、パンの仲間から写真が届いた。なんと、パンの写真。僕もパン屋に急ごう。

もちろん、明日の朝はチョココルネ。先っちょから食べるつもり。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

現代美術

実家の兄貴に小包を送ることにした。佐世保玉屋の紙袋に詰めて送ることにした。いつもは宅急便に持っていくところだけど、なんだかんだと余ってしまい、使い損ねたままの少額切手が沢山あるので、郵便局に行って、それで支払いをすることにした。

おびただしい数の切手を快く受け取ってくれた郵便屋さんに感謝だ。貼るのがたいへんだろうな、と思いつつ、「任せてください、貼っておきますから。」の言葉に甘えた。

後日、兄貴から「現代美術が届いたよ」とLINE。

玉屋の薔薇の柄はどこにも見えないけれど、あの郵便屋さんのセンスというか、おしゃれな子ども心というか、夏休みの宿題的仕事というか。みんなをあたたかくできる仕事は、それだけで尊い。この写真をいちはやく送ってくれた兄貴もきっと笑顔のはず。もちろん、僕はこうして綴っているくらいい気分。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

行橋市

行橋市国語班。きっと福岡県の中心的な研究会になるでしょう。

2023年12月7日の研究発表大会。子どもが《問い》を立てる、まさにその時間を公開できるかも。乞うご期待!ぜひ、参加しましょう。

さあ、きょうから日常

夏の終わりはとつぜんに

ぽかんと心に隙間ができた三日目の午後。「お昼ごはんは武雄の餃子が美味しいゾ!」なんて、情報をLINEすることで隙間をごまかしているのは自分がいちばんよく知っている。

あっという間、っていうあたりまえの言葉しか出てこない。

そんなとき、「達富さん、ビールが届きましたよ!」って、いつものトラックの運転手さんの声。

うれしいじゃん。それは★のマークだからということだけではなく、J-45に合わせて歌ってくれた天使からの贈り物だったから。天使のビールに灯りをともそう。って、いうことで、お気に入りのランタンをふたつならべてテラスで写真。

いいじゃないか。3日前のあの感謝がよみがえってくる。ありがとう。ありがとう。平和をありがとう。

と、LINEに写真。

ファミリーが別府港から九州にさよならしている頃、

僕は、長崎で三日月を見ていた。

あのにぎやかなちびっ子が帰ったあとのPENNY LANE は、急に夏の終わりを連れてきた。

またおいで。きっとおいで。いつでも「お帰り」って言うから。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。ちびっ子3人にお恵みを、ファミリーの新しい一日に祝福を!

24時間、一緒だゾ!

フリーマーケット

J-45、久しぶり、ハイジの水辺にて♪

長崎新聞の楽しみ方

僕の第4楽章

さて、第4楽章。

そういえば、このweb site の、初期のトップページは「第3楽章」だった。

まずは研究室のもようがえをしよう。使わなくなった教育書はどこかに置いてこよう。子どもの作文は本人に送り返そう。驚くだろう。手書きの卒業論文も届けよう。といっても京都市内の下宿に送っても届くはずはない。実家に送ることにしよう。100台近くあるボイスレコーダー、30枚以上あるiPad、これはどうすればいいか。

手を伸ばせば文学にさわれる部屋にしよう。大学の授業研究が充実するように書籍の順番をかえよう。学生が腰掛けやすいように僕の指定席を窓際にしよう。大きなソファーが邪魔だ。

さて、第4楽章。

きょうはとってもいいことがあった。第4楽章のはじまりにふさわしい出来事。

テレビ中継のほんの一瞬の一コマ。背番号137。まぎれもなく、ジョー!ブルペンキャッチャーとしてしっかりと仕事をしている姿に感激。いつもの笑顔に感動。

与えられたところ、置かれたところで花を咲かせているジョー。しかも最高の笑顔で。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

月は雲間に

「達富さん、お月さまはどこに?」の言葉からはじまった僕の国語科研究も雲隠れ。

京都五山の送り火を遠く感じながら雲隠れ。風の吹くまま気の向くまま。

どうかみなさん、熊本と鹿児島、佐賀も宮崎も大分も福岡も長崎も地域関係なく、教科校種関係なく、永遠の親睦を!

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。なんだか妙にすっきりして79冊目に向かいます。

マリアさま、ありがとうございます。

夏も終わりに近づいて

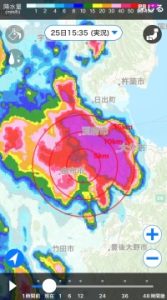

先日の台風で我が家の海岸べりはたいへんなことになった。流木が大量に漂着した。

取っておきたくなるものもあるんだけれど、ゴミ焼却所まで運ぶのに軽トラで何度往復しなければならないのか、とため息が出そうになる。

でも前向き。僕はいつも前向きだ。

だから、

大きな丸太の椅子を作った。チェーンソーを操って、丸太の原木の形をそのままいかして椅子のできあがり。これに腰掛けて夕方の水面を見ることを日課にしよう。

火照った身体には冷たいものがいちばん!

そうそう、この椅子の上でまず考えたことは天草のこと。

参加者が少なく、中止にしようかと逡巡していた「天草の集い」のこと。ちょっと弱気になった僕にとびっきりの言葉を贈ってくれたのは高弟、赤城ィ。

「延期でも、規模縮小でもなく、いつもの天草での会ですよ。」なんてこと、言ってくれるようになったこいつに僕は大感激。この椅子の上で考えてよかったゾ!

9月9日、天草の集い。やるよ!やろう!楽しもう。「九州 教室の声に学ぶ会 第一楽章 Final」にふさわしい勉強会になることまちがいなし。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。自然の声を聞きます。

やったれ!佐世保

大切な贈り物

電車に乗って考えたこと

東横線に乗っている。

いつもは革の鞄をさげているけれど、今回の旅は紺色のバッグにした。久しぶりの鞄をなでながら、いくつもあるチャックをあけて数年来、入れっぱなしにしていた美味しい店の箸袋を懐かしく思ったり、折りたたんだ一万円札を見つけて得した気分になったりしている。

と、チャックというのかファスナーというのかジッパーなのか、気になった。あれこれ用例を考えているうちに学大前。この鞄の場合はチャックと呼ぶのがふさわしいと結論づけたときには自由が丘に着いていた。

それにしても、このチャックは便利だ。引くだけで開いたり閉まったりできる。

「誰が作ったんだろう。」

こんなことを調べるのはわけないことだ。スマートフォンがあればほんの5秒。

「ウィットコム・L・ジャドソンら」とのこと。一発、解決!

しかし、僕は紺色のチャックをさわりながら、ウィットコム・L・ジャドソンという名前を知りたかったわけではない。「誰が作ったんだろう。」という問いには

・どうやって作ったんだろう。

・どんなきっかけで作りたくなったんだろう。

・どんな失敗があったんだろう。

・初期のチャックは今のスタイルと同じだったのか。

・材質はどんなものでもできるのか。

・チャックの発明まではどのような方法で対処していたのか。

・日本ではどうだったのか。

・日本人にこの発想はあったのか。

・これからのチャックはどのように発展していくのか。

もろもろ、もっといろんな問いが頭の中に湧き上がる。

それを一言で言い表せば「誰が作ったんだろう」になっただけ。

ということは、子どもの《問い》も同じじゃないか。「そう言っている」だけで、「それだけじゃない」んじゃないだろうか。

ここ数年、気になっていたことが動き出した。教室の《問い》は短すぎる。《問い》にはもっとストーリーがあっていい。文脈があっていい。ドラマがあるはずだ。

《問い》、きょう、僕は東横線に揺られて《問い》を頭の上の方に移動させることができた。と、日記には書いておこう。

おっと、横浜に着いた。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

夏を感じるとき

あの日

もしも、あの年のきょう、きょうと同じような天気だったら。台風が九州の西側を北上するような一日だったら。きっと、日本がこんなに悲しむことにはならなかっただろ。長崎が鎮魂に包まれることはなかっただろう。

永井はそれさえもゆるそうとした。

「もしも」。僕はいつも「もしも」に逃げて目をそらしてしまう。話を正面からとらえずはぐらかしてしまう。

永井に「もしも」はなかった。

何もわかっていない僕と、すべてをゆるそうとした永井。県外生まれということしか共通することはないけれど、長崎を終の住処にすることをきめた僕は、「もしも」をやめようと思う。

僕の「もしも」を何処かにもっていっておくれ。風の向こうに吹き飛ばしておくれ。

今夜は風雨に眠れない夜になりそう。台風の下、九州の命は互いに気づかい、かばいあい、支え合い、分かち合って朝を迎える。あの年の夜、もっと凄まじい景気の中、分かち合いに生きた九州の命。

「もしもあの日、台風が来ていたなら」ではなく、「この現実があるから、あの現実をゆるそう」と思える大人になりたい。

神さま、きょうも日ごとの糧をくださりありがとうございます。きょうもいつくしみをありがとうございます。

カノンの調べ

きょうは朝から51冊目を手に、カノンに浸っている。

夏休みは100冊

中学生の頃だっただろうか。「夏休みの100冊」というような企画があり、書店のレジの横に小さな冊子が積んであった。手に取って驚いた。どれもこれも読んでみたくなる短い文が添えられた100冊の本の紹介集である。

勇気を出して「いくらですか」とたずねたら、「持っていってもええよ」とのこと。

後年、無料であったことを知って安心したが、その当時は、本に興味をもった中学生を応援するためにおじさんがプレゼントしてくれたものだとばかり思っていた。

そこから僕の読書生活がはじまった。

夏休みは部活の野球と読書。

カフカ 『変身』

カミュ 『異邦人』

モンゴメリ 『赤毛のアン』

リチャード・バック 『かもめのジョナサン』

井上靖 『あすなろ物語』

梶井基次郎 『檸檬』

太宰治 『斜陽』

中島敦 『李陵・山月記』

森鷗外 『山椒大夫・高瀬舟』

これらは文学へのいざない。

ドストエフスキー 『罪と罰』

ヘッセ 『車輪の下』

ヘミングウェイ 『老人と海』

ゲーテ 『若きウェルテルの悩み』

サガン 『悲しみよこんにちは』

井伏鱒二 『黒い雨』

三浦綾子 『塩狩峠』

安部公房 『砂の女』

遠藤周作 『海と毒薬』

遠藤周作 『沈黙』

谷崎潤一郎 『痴人の愛』

三島由紀夫 『金閣寺』

これらは大人への導き。

今年の夏、100冊を目指している。8月7日で49冊。猛烈に楽しい。

つまらないことは何処かに置いてきた。僕は本と一緒に雲隠れ。

とにかくいちどリセット。これを今年の口ぐせにする。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

体育館で

夏の朝はひとりで海の上

西の端の長崎の日の出は5時半頃。4時前から本を読んでいる僕は、朝まずめが待ち遠しい。きょうは夏休みの初日。昨晩、手に入れたエサと竿の準備は万端。まだ暗いうちにカヤックを滑らせる。一投。ガツンとあたりが来る。幸先のいい朝だ。

とはいえ、2時間ほどの漂いのほとんどは釣っていない。じっと自然の中に身を置いて、心を水面に映す。

中学校の授業前の「黙想!」のかけ声のさ無機質感を思い出す。あんなものは黙想でも何でもない。型にもなっていない。「黙想の時間をつくった」という教師の思い込み、教師の都合だ。

本当の黙想なんて、そんな簡単なものじゃない。そんなわずかな時間にできるものでもない。黙想するなら黙想を学ばなければならない。教師は教えなければならない。

山から光がさすころ、僕は、釣果に満足しながら我が家に向かう。

きょうは割と釣れた。

黙想1時間、キス釣り1時間。35尾の釣果より、夏休み初日の水辺の黙想に心が充実している。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

この夏、中学生とここに集い、黙想を味わいます。

Don’t Think Twice, It’s All Right

なあ、子どもたち

ようこそ、

きょうは神戸に住む家族がやってきた。大村線の駅まで迎えに行き、我が家のプライベートビーチで泳いだり、シーカヤックしたり。

石窯に火を入れてピザを焼いてたべたり、

うちの月海や星海と遊んだり、

青い夏の海に楽しんだ一日。

「また、おいで。」「きっと、来ます。」

こんな言葉が夏休みにはよく似合う。

と、帰りのフェリーからLINEが届く。

夏、満喫でした。ありがとうございました。

追加の写真に涙が出そうになります。子どものとびきりの笑顔に勝るものはなしですね!

車に乗って、しばらくは、子どもたちのおしゃべりが止まらずでした。また、達富先生に会いに行きたいと大騒ぎです。その後、急に電池が切れて、熟睡していた子どもたちです。

時間の関係で、デパートには寄れませんでしたが、(次回は、大阪を出るときもデパート寄ろうと決まりました)、地元スーパーにて、にぎりや巻き寿司、お酒にジュースにと買い込みました。

それでは、船旅を楽しみます!!

✉僕から

あれほど満ちていた大村湾も6時間ほどのあいだに潮が引きました

一日の終わり、楽しかったあとはこんな景色にさえ、

✉ふたたび

太陽に向か

妹は、歯が抜けた、ピーマンが食べられたと自慢げです。彼女は、お

今度は、兵庫のお酒も持って行かせてください。先生がミサに通わ

姉ちゃんは、教えてもいないのに、大浦天主堂のマリア様の前で祈りを捧

九州の人々、大地に感謝しながら、宝塚に帰ります。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。み言葉のままに、人の中で生きていくことが毎日の僕です。

三軒目、店ごと

綴じることから伝わること

僕の授業

[中等国語科教育法 Ⅰ]

とにかく、教室の事実と教師の仕事について学生と学び合っている。最終回のきょうは、「電子黒板に一人一人の学生からの個別の質問」を映し、それをもとにディスカッションして進めていった。

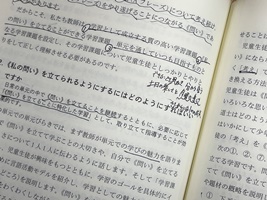

「実は、最終回にあたってテキストを見返していたら、こんなメモが出てきたんです。」

といって、テキストを見せてくれた。

『ここからはじまる国語教室』にぎっしりとメモと線が書き込まれている。胸が熱くなる。思い切って一冊にまとめてよかった、って、本気で思う。

[初等国語科教育法]

毎回、僕の元と学生の間を行ったり来たりする緑のノートを「シャトルノート」と呼んでいる。そこに書き込まれた最終回の記述。

「学習指導案の書き方について詳しく学ぶことができ、教育実習に向けて何をすべきか考えることができました。また、国語科特有の授業についても知ることができました。私が小学生の時に、担任の先生が毎日行っていた授業は、先生が一つひとつ目的をもって、試行錯誤して作り上げていたのだと知り、感銘を受けました。国語は社会に出てもとても役立つ科目です。子どもたちの将来に役立つ授業ができるように大学で学んでいきたいです。」

学習指導案の作成のついて、本気で取り組んでよかった。丁寧に扱ってよかった。誰も教えてくれないまま教師になるより、大学時代に学びの機会があるほうがいい。学習指導案に定型はないけれど、学習指導案はどうでもいいものではない。我流は悪いことではないけれど、無関心で適当、ネットで見つけたものの上書き保存であっていいはずはない。

佐賀大学教育学部の学生が作成する「国語科学習指導案」は、まちがいなくその学生独自のもの。かけがえのないものである。

こんな気持ちのいい授業の翌日は、朝からごちそう。平戸沖の鯛のお茶漬け。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

大分に来ています

パンの会 はじまりました

長崎から2人、熊本から2人、鹿児島から3人、佐賀から3人、大阪から1人、東京から1人、12名ではじめます。

パンの会。

高等学校の教員も参加ならと思い、「現代の国語」、「論理国語」、「文学国語」の学習材も準備していたのですが、小学校と中学校に絞ってはじめることにします。

今週末から学び合いましょう。

さっそく、参加者からの声。

「パンの会。楽しみとともに、エントリーシートがあることに緊張感があり、背筋が伸びます。よろしくお願いします。鹿児島より」

「令和10年度版という言葉にわくわくします。熊本より」

学びの夏にしよう!

神さま、学びのつながり、成長の分かち合いをありがとうございます。

単元学習「パンの会」、はじめます

やりたくてうずうすしている企画があります。

僕が単元学習にのめり込んだきっかけとなった研究方法です。

30年を経て、今もう一度、その研究をやってみたいと思いはじめています。あの頃とちがうのは、『ここからはじまる国語教室』があること、少しだけ実践に慣れてきたこと、時代がものわかりよくなってきたこと。

希望のかたには資料を送ります。それを熟読し、自分自身の考えを形成し、参加のためのエントリーシートを提出してもらおうと考えています。参加エントリーシートの提出は8月15日頃の予定です。

資料送付は7月末、実際の研究会はオンラインで8月下旬(8月26日 午前6時から2時間の予定)と考えています。

希望される方は、達富までメールをください(7月24日未明まで)。参加は九州に限りません。まあ、5人程度ではじめようかと思っているところですが、減っても増えてもいいです。いい気分になれば、第2回をするかもしれません。常連が12人ほどになれば、僕の仕事はおしまいです。

「パンの会」っていうのは、インターネットで調べればいろんな歴史をもった諸団体が出てくるけれど、そんなものに影響を受けたのではなく、毎日食べているパンのように、研究も毎日続けたいと思ったからです。

じゃあ、「米の会」でも「蕎麦の会」でもいいかといえば、いいです。

でも、今はなぜか、カタカナのパンがいいのです。

確かにみんないそがしい

この頃、みんなで研究している実感がない。

と綴ったとたん、「そんなことないでしょ」の声が届きそう。

□新冠川でルアーをしたのはつい最近でしょ。

■そう、牧場の朝ご飯も、舞茸のお蕎麦も美味しかった。仲間との研究もハイボールも最高だった。

□熊本県天草苓北にも行ったじゃない。

■そう、松屋さんで熱く語った。

□大阪の八重の会でも朝から昼過ぎまで休憩なしだったでしょ。

■そう、あの雨で新幹線が止まった日だ。

□七夕給食のあと、廊下で質問に対して一生懸命に語ったやん。

■そう、はじめて会った教員になんとか分かってほしくってたとえ話をいっぱい並べた。

□新しい「長崎のひつじかい」もできたけん、ますます研究に力が入っとるやろ。

■そう、成長したい僕は、研究をいつも心のすぐ近くに置いとるけん。

じゃあ、何なんだろう。この少し足りない気持ちは。何か、やり残している焦りは。どうしてこんなにやりきれないんだろう。

こたえは。

天文館で奴に逢っていないからか。米屋の仲間との次の予定が立っていないからか。クイズ嬢の歌を聴いていないからか。

せっかくの仲間、かけがえのない仲間、惜しみなく分かち合える仲間。仲間とは「とんとご無沙汰」であってはいけない。

君の町に行こう。風に吹かれて旅をしよう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。仲間とつないでくださってありがとうございます。

カブトムシに聞け!

さあ、唐津

きょう、唐津国語教室の会が再開する。待ち遠しい。

中学校評論の比較、日頃の単元づくり、そして「学習の個性化と指導の個別化」。そんな話題を準備。もりあがること間違いなし!

と、出かけるときに綴ったことがそれ以上の成果を上げた。12時終了、2時間半。本当にあっというまの研究会。

毎月やろう!って言いたいくらいの充実だった。

言えに帰ったら木槿が満開。

と、

夕方、京都の友達からLINE。

息子の初戦の勝利に乾杯しています。とのこと。

球児の夏は、親の夏でもある。

だけど、なんで、京都市北区のおまえんちの焼酎に僕の名前シールが貼ってあるの?

今夜、僕は最高の晩柑にクラッシュアイスと焼酎をなみなみとついで、ぐっと飲み干すつもり。

この天草金子果樹園の晩柑、最高!

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

学生と語らう

七夕給食

やっぱり、ここ

達富先生、いらいらしてる?

達富先生、この頃いらいらしてる?

そんな声が聞こえて来そう。それは半分以上間違い。ただ、ちょっとだけ適切。

言い訳なんていちばんみっともない。そんなことは誰だって知っている。だから誰も言い訳なんかしないししたくない。

次はもっと頑張ります、って、それは反省なのかこれからの展望なのか、具体的な見通しなのか。言い訳なのか。

「子どもの興味や関心に合っていませんでした」って、言い訳でしょ。子どもの興味や関心に合わせるのが授業ではなくて、子どもの興味や関心を育てて単元と重ねるんだよね。こんな単元をしたい、って考えるなら、それまでに子どもの興味や関心をその単元に近づけておかないと面白く感じるはずないでしょ。

学習材の研究が足りませんでした、っておかしいでしょ。ガソリン足りないこと分かっていて遠出はしないもん。

見るべきもの見ないで、するべきこと放っておいて、次はがんばりますって、なんだか虚しい。

達富先生、いらいらしてる。じゃなくて、達富先生、しおしおしてる。なんですよ、きっと。

大阪は美味い

幸せな空腹

「先生、きのうの夕飯、何でしたか?」

なんて、たずねてくれる学生がいるんですよ。うらやましいでしょ。

そう、僕の自慢なんです。

「ゆうべはもつ鍋。三田川ホルモンっていうお店でおすすめのホルモンとちゃんぽん麺を買ったんよ。」

「めっちゃ、いいですね。」

「美味しかったよ。今度、一緒に食べよう。」

「ぜひ、楽しみい!」

いいでしょ。こんな会話が5時間目のあとにできるなんて。5コマ、フルの火曜日も元気に帰れそう。

さて、帰ろうっと。

まちがいなく新冠が好きだ!

やっぱり,新冠が大好きだ!

新冠が大好きだ!と叫びたい

なにもないけど,仲間がいる北の大地に僕は帰ってきた。

馬のいる風景。僕にとっての非日常がたちまち見慣れた風景になる。そう,ここは北の大地。

三日ほど前,この看板を見に来た熊がいたらしい。怖くないはずはないけど,熊除けの鈴と撃退スプレーとを揺らしながら,川へ。

もちろん釣りたかったけど,釣ることが目的ではない。北の大地を流れる新冠川。この川面を見つめるだけで遠く地の果てまで思いが流れて行く気がする。

このすがすがしいひとときに僕はただじっと糸を見つめる。

ハナミズキ,満開。

陽が落ちるとたちまち肌寒く感じる。

国鉄日高線跡。この上を揺られたことある。日本中のユースホステルを泊まり歩いていた頃。あの頃、こんな大人になんかなりたくなかったはず。

砂浜に小さな花。

その横に山のように積まれた広葉樹の丸太。

すうっと息を吸い込んだら北海道の味がする。

新冠が大好きだと叫びたい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

日高。きょう、僕は、息を吸うことを意識しました。

夜はこのあたりでいちばんの酒処「徳庵」。

美味いに決まってる。

東京

ひつじかい,誕生

大分なんて近い近い

なにもない平日こそ美味しい昼ごはんを

もういちど教室の声

この頃は、学習課題や《私の問い》や「一枚に書く」など、本来、意識しなくてもいい単元づくりのもろもろのことがらが妙に前に出てきてしまって、教室の事実を見なくなってしまっている。

見えなくなってしまっているのではなく、見なくなってしまっている自分が残念だ。

あの頃、僕は教室に生きる子どもの「今」を丁寧に基準することに一生懸命だった。それが、今はどうだ。

きょうは6年生の教室。太一朗が教える。

いまいちど、教室の声を聞ける教師に戻りたい。

種をまく

9月9日は天草で

紫陽花ビール

いくつになってもHappy Birthday

我らの星,ヨコハマ

ひとりドーム

ふたつめの誕生日

ひつじたちの朝の会

06:53:45 :

抜けたくないですが、、、途中ですみません。ありがとうございました。失礼します!

06:54:17 :

頑張ってください!

07:05:30 :

中座します。また、戻ります。

07:08:39 :

子どもたちが起きてきたので場所を移動します。すみません。

07:23:55 :

途中入室、途中退出で申し訳ありません。ありがとうございました。

学習課題について、改めていろいろ考えさせていただきました。

①「おとす」の件。自戒もこめて深く納得しました。勤務校で使われている言葉について、しっかり見つめ直したいと思います。

②学習課題については、自分で考えて、ABCの形になった段階で安心してしまっている自分がいるように感じています。

まさに、ここからはじまる国語教室、でした。ありがとうございました。

イモ苗植えてきます。

08:05:59 :

すみません、校舎を掃除してきます。行ってきます。

08:07:33 :

ステキな週末を!

朝早くから,ありがとうございます

佐賀はもちろん,熊本,宮崎,鹿児島,屋久島からありがとうございます。

そして,僕の午後は,キス釣りと庭食べ。

兄貴から届いた京都美山の地鶏を溶岩板で焼いて食べる。塩は高弟,壮からもらったもの。

一週間前の夢のような時間を思い出しながらの昼ビールは最高。

夜はキスフライ。

神さま,僕に仲間を授けてくださってありがとうございます。今日もいちにち,感謝のうちに。

博多、よかとこ

先週の土曜日に続き、きょうも博多に来ている。毎年恒例の講習会だ。夕方4時に終わるのがうれしい。ひいきのチームが来ていたらドームで野球を観るのもいい。そうでなければ中洲川端で鯖の造りと鶏鍋。

今夜はひとり酒。もちろんその前には熱い講習を。

きょうのつかみは「大丈夫っス!」の多義性。

天窓から月と星

朝まずめ,大地の恵み

あたらしい服を着るように

長崎に新しい研究会ができる。

たった5人からのはじまりはじまり。楽しみ楽しみ。

ああ、この祝福を

麦秋

京都、散策

ちょっと難しめの本を片手に

雨の日は Clara Haskil のしらべ

こんな日はピアノコンチェルト。

行為の国語科

僕は言語活動に大いなる魅力を感じている。

そもそも、学習は誰にでもできるものでなければならない。教室の学習は一部の子どもだけのものであってはいけない。そういう意味では、言語活動は誰にでも取り掛かれるものでなければならないのである。

言語活動経験があるからできるとかないからできないとか、それは間違っている。

教師の意図を理解できたからできるけれど手順が複雑だからできないというのは教師の都合である。

入り口は誰にも分かりやすく、その後の進め方は一人一人がデザインできるものでなければならない。

どれくらいその活動(行為)に夢中になれるか。それは教室内で相対的に見るものではない。個人が確実に活動に浸っていることだけが正解なのである。

妙に冷めた子どもがいてはいけない、と言って、周囲が見えなくなるほど前のめりになる子どもがいるのも好ましくない。浸るというのは、ある種、自分に冷静になることが必要だからである。

子どもの日、すべての子どもの学びを考えていると、こんなことを綴りたくなった。

神さま、今日も一日をありがとうございます。

凪の子どもの日

声が届く幸せ

『ここからはじまる国語教室』の謹呈本が届き,各地の書店に並び,インターネット書店からも発送されはじめた今週。

届けてくださった声です。

*****

教科書が届きました。感動です。

*****

ありがたいです!!

こんなに大切に届けてくださって😌

かわいいかわいい子どもみたいだなと思いました😁愛しいですね😉

*****

本日、ひつじ書房から達富さんのご編著書を送っていただきました。ありがとうございます。そして、ご出版おめでとうございます㊗

本を拝見して、多くの先生方と一緒にこうして本を編まれる達富さんの厚い人望と統率力に感服した次第です。

今後益々のご活躍、ご発展をお祈りいたします。

*****

今、湯島に届きました。今から読みます。ありがとうございました。

*****

屋久島にも届きました!

達富先生、私、感動です。

屋久島で震えてます。

改めまして、このような機会を頂きありがとうございます。

*****

おはようございます^ ^

私の元にも届きました。感慨深いものを感じて、手元で包装された包みをしばらく眺めてしまっていたので、封を解くまでに時間がかかってしまいました^ ^

明日から大型連休に入りますので、初心に還ってもう一度学び直したいと思います。

*****

今、届いた!

あとがきから読んでみる。

*****

おはようございます。

素敵な本が届き、わくわくしながらページをめくりました。

皆様にお会いできるのがとても楽しみです。

20日、お世話になります。

よろしくお願いします。

良い連休をお過ごしください!!

*****

本当に素敵な本が完成して、そしてまた、

丁寧に読んで、丁寧に学びたいと思っています。

皆さま、よい連休をお過ごしください。

*****

昨日、謹呈本が届き、破顔一笑した私。

今日はお礼を!と思っていましたが、その前のご連絡。

有難いことだなとしみじみ。

5/20に向けての取組は、

改めてじっくりと拝読し、私の問いの解決に励みます。

連休中は部活三昧ですが、勉強もせねば…と気を引き締めました。

学習材研究を済ませ、早急に取り掛かります。

洋二兄、皆様、よいGWをお過ごしくださいませ。

*****

本日、素敵な本が届きました。

本当に本当に素敵な本で、表紙を見ただけでワクワクしました!

息子が寝ついたので、じっくり読みたいと思います。

パラパラとめくっただけでも、

こんな素敵なことに参加させていただき、

私の教員人生第一章、

達富先生、ありがとうございました。

そして、出版おめでとうございます。

*****

先生、ついに、ついに本日、届きました。

もう感激です。手に取り眺めるだけで涙が出てきました。

この本に携わることができて、

「今から」でもなく、「これから」でもなく、「ここから」

「はじめよう」でもなく、「はじめる」でもなく、「はじまる」

「国語授業」でもなく、「国語学習」でもなく、「国語教室」

このタイトルでなければならない理由がどのページを見ても伝わっ

「まえがき」に書かれています「

「そうですよね。言葉で生きる、

また何度も何度も読みます。

今日ははじめてサッカーボールを買ってもらった小学生の時によう

先生、本当にありがとうございます。感謝しかありません。

ありがとうございます。

*****

こんばんは。

ひつじ書房から、本が届きました!

先生、ありがとうございます。

大興奮し、感動しています。

こんな経験はありません。

この感情を味わいます。

そして、本にひたります。

20日、皆さんとお会いできる日が待ち遠しいです。

*****

ついに本日、届きました。手に取って実感がわきます。

表紙を見て、にやけます。

ページをめくるとうなずき、考え、納得します。

閉じるとすぐにまた読みたくなって、

1つ読むたびに明日の国語が楽しみになります。

達富先生、本当にありがとうございます。

*****

帰り着いたら、『ここからはじまる国語教室』が届いてました!

大事に抱きかかえて10階まで上がりました。

なぜでしょうか。想像を大きく超える感動を味わいました!

この込み上げてくるものは何だろうと思っています。

興奮とは違います。

高揚でもありません。

深く感じるものです。

答えを急がず感動を味わいます。

達富洋二先生

ありがとうございます。

そして、おめでとうございます。

*****

達富先生

届きました!

うれしいです。

ありがとうございます。

にやにやが止まりません…

そして、ドキドキしていて、

手が震えます

*****

『ここからはじまる国語教室』完成おめでとうございます。届きました!(実家に帰れておらず、まだ手元に無いのですが、今日このあと帰って開封式をします📗)

*****

(本は届いたか?)本はまだです。(そりゃそうだ,ケニアは遠い)

*****

先程、帰宅すると「ここからはじまる国語教室」が自宅に届いていました。先日、研究室でお見せしていただきましたが、やはり手元に届くと感動もひとしおでした。連休中にじっくり読み、勉強したいと思います!

*****

達富先生の大切な本の執筆者として仲間に入れていただき感謝しかありません。仲間の一員として恥じないように、これからも国語教室に向き合っていきます。

*****

おはようございます。自宅に本日戻り、『ここからはじまる国語教室』を手に取りました〜。改めていろんな意味で感慨深いです。

さて、鹿児島での洋二兄の言葉は、当日は酒精が入っていなかったので、尚更、心に沁みました、ありがとうございます。

5/20は、どうにかして、なんとしてでも伺いたいです😁

【桑の実や風流る先の憲法:涼風】

*****

こんにちは。

献本、ありがたく受け取りました。

このような機会を与えてくださり、ありがとうございます。

大切に読み深めます。噛み締めます。

*****

本📕を、手にしました

感動で手が震えています

父にも報告しました

*****

最高の本に、素敵な言語活動。

ありがとうございます!!

*****

本が届き先生にご連絡を!!と思っておりましたが、なかなかできずに申し訳ありません。

とっても素敵な本で感激しました。まだまだ途中までしか読めてないので、じっくり読まさせていただきます。

*****

達富先生、いかがお過ごしですか?(わーい)

本日、待ちに待った本が到着しました。ゴールデンウィークにじっくり読みます!!

*****

達富先生、こんにちは。

素敵なギフトが今朝手元に届きました。

直接伺ってお礼を申し上げたいところですが、ゴールデンウィークも部活の練習試合が連日入っており、お会いできないのが残念です。

授業の方は、まだ手応えが掴めずにいますが、何とか授業はできています。今日までは物語文の単元をしていました。

先生からせっかく頂いた本を熟読して次回以降の授業をより実のあるものにできるよう精進します。

この度はありがとうございました。

*****

お疲れ様です!今、献本を受け取りました!こうやって手にすると、喜びを実感しますね!ありがとうございます!うちの職員にも回覧し、校内研で活用します!

*****

こんばんは。何と、今日、2冊目(自分でも頼んでいた)

それで、

課題の言語活動を提出します。ご確認ください

えっ?もう言語活動,提出!

すばらしい!うれしい!

すてきな「ひつじの名文」,編集します!

道具はどれだけさわるかが大事

ことしのキス

お祝いしてあげよう

晴れの日

もうひとつの書簡

達富先生

先日の集いから1週間…問いを立てること一枚に書くこと、評価を生徒と共有することが今年の私のテーマです。

中1、残念ながら問いを立てたことがありません。集いを経て、授業計画を変更しました。生徒ととことん問いに向き合いました。できないよーと下を向いていた顔が、少しずつ顔をあげ、今日は自分の立てた問いを愛おしそうに授業が終わってもノートに書いていました。

中2の1枚での振り返り、すごいです。こんなに思考していたのか…と感動してます。

中3の握手。昔の私が発問していたことを、生徒たちが問いにして議論している。先生はどう思いますか?って私も学びの仲間に入れてくれる。

教室は尊いです。生徒がかわいくて仕方ないです。だから、力を付けるのが私の仕事です。集いが、また一つ分岐点でした。ありがとうございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

児童生徒も教師も,生涯を通して学び続けることができる命でありたい。

そのためには「一人でもできる」「みんなとならもっとできる」「みんなとやりたい」「だけど,一人でもできる」そんな一人であり続けたい。

そのためには,学びの声に真摯になることだ。学びの声を聞き逃さないことだ。

この書簡を受け取った僕は,「ふうっ」と息をはきだした。もちろんため息ではない。すうっと吸い込んだ息を「ふうっ」と息をはきだした。書簡を読み始める前に吸い込んだ胸いっぱいの息が,書簡の言葉を包み込んで「ふうっ」と出てきた。

鹿児島の集いがひとつの分岐点。

僕にとってもそうです。

きょうは京都からの友が佐世保にやってきました。春から大学教員になった後輩がその報告にと,一枚目の名刺をもってきました。

神さま,きょうも一日をありがとうございます。息を吸うこと,呼吸を合わせること,大事なことだとまた教えてくださりありがとうございます。