ちょっとしたこと,綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆,時々たつログ。

たつログ

えとせとら

処暑

いろんな夏の終わりを感じる。今年も夏を存分に楽しんだ。残暑見舞いが届くようになってから,朝夕の風がかわった。とりわけ大村湾からの風はまちがいなく秋をつれてきている。

子どもの頃は三重にある母の実家で夏を送った。一学期の終業式を済ませると一切合切をリュックに詰めて国鉄や近鉄に乗って田舎に行った。吉祥寺の池で鮒を釣った。用水路で蛙と泳いだ。お淀海岸の河口で鰻をつかまえた。坊山に仕掛けを作って何十匹もカブトムシを持って帰ったこともある。少年野球の練習に夏休みをとられるようになるまで,僕の夏は自然の中にあった。

子どもの頃の夏休みの光とにおいを覚えている。だから,大人になっても,ぼくは街の灯りより草を通り抜ける風の音や潮にのってくる明日の天気に心ひかれるんだと思う。

この夏のいちばんの思い出は次男と魚をさばいたこと。---8月のある朝。ぼくの家の波打ち際で近所の釣り人が尺上のチヌを下げていた。少し寝坊をしてしまったぼくを哀れに思ってくれたのか,目が合うと同時に,「チヌ喰わんですか」ときた。「よかですか」で成立。

自慢の出刃を出してきて倅とさばいた。「この部分はお父の焼酎用。ここはぼくのおかず。ちょっと食べにくいところは月海と星海に」。ぼくが三重の正雄おじさんから教えてもらったとおりに,倅が包丁を動かす。正雄おじさんが僕に話したとおりに僕が倅に語ってる。そして,正雄おじさんが片付けたとおりに倅がまな板を水で洗って,五人前ほどの活造りができた。とびっきりの一日になった。京都に居たときには地蔵盆が夏の終わりの風物詩で,その地蔵盆を全身で楽しんでいた倅が,この地で自分の夏の風物詩をつくってる。その中に身を置いている。たくましくなった倅をちょっとかっこよく感じる。

この夏の大きな感動は甲子園。---栄冠は君に輝く。テレビだけではなく球場にも何度も通った。阪神甲子園駅から球場まで,歩くことができない。跳ねている。そう,50を過ぎた男が跳ねている。駆けている。それが甲子園。ここにいるだけでいいと思っているのに,球音はさらにぼくをしびれさせる。鳥羽高校に何度も何度も「ありがとう」を贈った。キャプテン梅谷成悟が大切にしている「感謝」の言葉を,高校野球ファンとしてそのまま18人の選手に,アルプスの選手に贈りたい。ありがとう。

この夏の尊い学びは九州各地の先生方との時間。---多くの同志と語り合った。焼酎を交わした。握手で誓った。これからその整理をしなくっちゃと思ってる。昨日の鳥栖市での研究会を含め,20を超える学びの場で学び合った。それらのひとつずつを言葉にしておきたい。

明日からもまだまだ予定は続くけど,ぼくはやっぱり日に焼けた肌の色をちょっと自慢しながら,「夏休み」という言葉に浸っていたい。「ひまわり,ゆうだち,せみのこえ」と歌った吉田拓郎さんのメロディーを唇に,もう少しなごりの夏色に酔っていたい。

夏休みを楽しめなくなったら,自分がつまんない大人になったことを自覚しなきゃ。さあ,次の夏休みはなにをしようかな。指折り待つのが夏休み。

夏風邪

寒いから風邪をひくわけではないことがよく分かった。こんなに暑い甲子園でしっかり風邪をひいた。

鼻水よりも咳よりも涙を流すことが夏風邪を軽くしてくれることも分かった。

来て見れば

実際にやってみることはほんとうに大切なことだと思う。やったことがなくても語れる人はいいけど,僕の場合はやっても十分に語れないんだから,やってみないことには何もはじまらない。だから細々でいいから実践を続けたいと思ってる。そして,「むかし」のことを引き合いに出さないようしようと思ってる。以前できたことが今でもできるとは限らないことを知ってるから。

30代の実践は勢いがあった。40代の実践は丁寧になった。50代の実践はどんな言葉で語れるんだろう。50代の終わりが楽しみだ。

僕の仕事の半分くらいは人に語ることでもある。25歳からはじめた「せんせい」。毎年の記録も100冊をこえた。それらを縦に並べたり横に積んだりしながら見えてくることを語っている。30分程度でまとめることもあれば,1時間半×4コマの一日仕事の時もある。

「わかる,わかる,わかりました。」って言ってもらえるのはうれしいけれど,「そんなにかんたんにはわからないでしょう。」と言ってみたくもなる。だって,25年間かけてわかり始めたことを語っているんだから。6時間程度でわかってもらえるはずはないことは僕がよく知っている。

だから僕は実践を重ねるようにしている。子どもの声,教室の声を僕の語りに響かせるようにしている。僕よりもずっとずっと教室に近い方と共有するには実践しかない。子ども不在の研究,子どもの声なき理論,教室の声が聞こえない独りよがり。そんな実践や理論をぶら下げて人前に立つことにならないようにと戒めている。

教室のリアリティが尊い。ほんとうにそう思う。7月28日は僕の部屋にたくさんの現場人がやってきた。僕ももう少し元気でやってみようと思ってる。

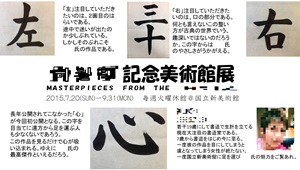

自分展

単元のはじまり

これもゆきさんとのゼミの話。

「単元学習で大切なことの一つに学習計画がありますよね」とゆきさん。「そのとおり」と僕。実際に単元学習を実践したゆきさんならではの発言だし,単元学習の実践の参観する目も高めてきた彼女ならではの感想だ。

単元学習での学習計画は,導入での計画からはじまり,展開での修正,その後の再修正や総括など,単元を貫いて考えていかなければならないものである。一枚の計画表をつくっておしまいというものではない。

「だったら導入と言うよりも《はじまり》とか《はじめ》という方がぴったりくるよね」と二人。

導入は決して教師だけのものではない。常に学習者と一緒にということもないだろうけど,単元の《はじまり》は学習者不在であってはいけない。教師のひっぱりになってしまっては残念だ。あくまでも「学習者の《はじめ》であり,学習の《はじまり》」でありたい。学習者がそこにいて,学習者が動き出す,学習者みずからが動きをつくりだす。それならそれはまちがいなく「単元のはじまり」であり,「単元のはじめ」であるように思う。学習者がみずからモデルと向き合い,モデルをなぞり,モデルの骨組みを理解し,モデルと材料を重ねていく。重ねていこうとする。そんな大事な大事な時間であるはずだ。

こんなゼミの時間のあとは,他のことを考えずにもう少しこの余韻に浸っていたくなる。

1年生前期

きょうはオムニバスの授業。普段の授業とちがう時間にちがう教室。だけど,僕の自慢の1年生。国文法の授業のときの1年生と何か違う。うんと逞しく感じる。なぜ。彼らが一回りも二回りも成長しているように見えるし,実際,彼女らは1年生の前期を終えようとしている大学生として大きくなっている。

大学にはHRはないけれど勝手に担任の気分になっていた自分が恥ずかしい。HRなんかじゃない。ぐんと伸びている。ぐうんと羽ばたいている。そして,さっとこなしている。それがとにかく頼もしい。

高校野球

僕の趣味の一つは高校野球。本当はまだまだ野球をしたいんだけれど,その機会がないから今は観戦を楽しんでいる。

では,観戦。秋季,春季,NHK杯ももちろんおさえていいるけれど,この時期は夏の地方大会。観戦に行けるときにはベンチ横。応援団席ももちろんいいけどベンチ横。守備から帰ってくる選手とベンチとのやりとり,円陣の声,伝令前の監督と伝令選手の動き。たまらない。観戦に行けないときは何度も何度も途中経過のチェック。

吉田拓郎さんは「幸せの色は日に焼けた肌の色♪」と唄った。そう,「幸せの色は日に焼けた肌の色」。拓郎さんは続ける,「唇に浮かんだ言葉は潮の味♪」。僕の場合,二十歳の頃はそうだった。海辺が夏の居場所だった。だけど,今は違う。「唇に浮かんだ言葉は砂ぼこりとスタンドの味」。

8月6日,甲子園開幕。

京都の美味いもん便

雨天歓迎

丸竹恵比寿

研究会のあと,けんじと一緒に京都の町を歩いた。

「四条までどうされますか。」とたずねてくれたけんじに,「歩いて行こう。」と言ったのは僕だ。「50代とは思えませんね。僕らよりアウトドアですよ。」という声に弾みをつけて,北大路から四条通りを目指した。それほどたいした距離ではないけれど,夏の京都は夕方でも暑い。

新町を下り,紫明から烏丸に出る。今出川までの途中,トロ箱で野菜を育てている中華料理屋のおやじと話をした。中国の野菜だそうだ。それを使ってメニューをにぎわせるらしい。こんな話はタクシーに乗っていてはできない。もうけものだ。

「御所を抜けよう。少しでも涼しいやろ。」乾御門から堺筋御門まで砂利道を歩く。蝉の声がしているのかしていないのかも分からないくらい。遠くから近づいてくる自転車がはねる砂利の音が懐かしい。高校生の頃,蛤御門近くのベンチに寝転がって村上春樹を読んでいたときの砂利のリズムは今も変わらない。桃林のそばから羊男が出てきそうだ。

松栄堂は店が見え始めるよりも前から香が漂う。丸竹恵比寿と唄いながら男二人の散歩もなかなかいいものだ。二条から室町に入りそのまま南へと歩いた。

両側に呉服屋にまつわる店が並ぶ。長屋が残っている。あの井戸はまだ現役なんだろうか。京団扇,手ぬぐい,組紐,京扇子。古い小学校はミュージアムになっている。御池通。もう一週間もすれば山鉾に人が酔う。

姉三六角蛸錦。めあての店に着いたときには二人とも上着を脱ぎ,袖をまくりあげ,手ぬぐいを顔に当てていた。

「とりあえずビール。1時間20分も歩いたんだから今夜は飲んでもええやろ。」けんじとの乾杯はいつも美味い。

板書

捜索願(達富動詞)

達富行方不明のニュースが流れているのか。捜索願が出ているのか。温泉を楽しんでいるあいだにメールが届いていた。

泳いでるか。研究に打ち込んでるか。飯蛸捕りか。芝の手入れか。ホームセンターか。苗木植えか。散歩か。寄り合いか。語らっているか。掃除してるか。休息か。書いてるか。描いてるか。焼いてるか。飲んでるか。喰ってるか。漬け込んでるか。燻してるか。割ってるか。削っているか。磨いてるか。一筆したためてるか。掘ってるか。彫ってるか。洗ってるか。磨いてるか。転がしてるか。眺めてるか。浸ってるか。

惜しい!残念。「湯に浸かっているか。」が抜けているぞ。

しかし僕のことをよく知っておられる。もっともっと大人をみがかなければいけないなと黄色い桶をかかえながら海辺の道の帰り道。まさか誰かに見られているわけじゃないだろうな,とさりげなく後ろを振り返ってみた。

なんでもないようなこと

大学院のゼミ生のゆきさんと一緒に小学校の授業を参観する機会が多い。同じ教室に立っていても,同じ教室が見えていても,見ているものは違う。授業後にそれぞれの観察について語り合うのが楽しい。先日は,授業だけではなく,授業後の協議会にも参加してもらった。授業者やわたしに届けられる参会者からの質問に,ゆきさんは「自分ならどうこたえるか」を考えていたらしい。彼女はきっと力をつけていくにちがいない。

きょうのゼミでは単元学習について話し合った。単元学習が価値ある学習として展開し,一人一人の学習者の学びの軌跡としてまとまっていくためにはどんなことが必要だと思いますか,というわたしの問いに,ゆきさんは,少し間をおき,少し息をのんで,プリントの端をとんとんと整えてから,「教師は,なんでもないようなことを確実に行うことだと思います」と短く答えた,彼女はもっと力をつけていくにちがいない。

ゆきさんの先輩にあたるともみちさんとも何度も教室に立った。彼は,教室でわたしの後ろに立ち,わたしと同じように教室を見ることを心がけていたようだ。あるとき,「あの板書の順序を逆にしたらどうなるかな」と彼にたずねてみた。わたしからの突然の質問に,彼は誠実にこたえてくれた。先ほどからそのことについて考えていたかのように。おそらく,本当にずいぶん前からそのことについて考えていたに違いない。無駄のない彼のことばからそのことが分かる。彼はもっと力をつけているに違いない。

先日,彼が「授業を見る目が鈍ったかもしれない」と漏らしたそうだ。現職だから日々の授業の連続にそう思うのは当然だ。しかし,現職だからこそ、そんなことはない。今,学習者の声の中で生きているんだから。学習者の声とまなざしと息づかいに包まれているとき,わたしたちはなんでもないようなことこそが大事なことだということに気づく。そして,学習者の声とまなざしと息づかいの中で,その大事なことがなんでもないようにできていくようになる。なんでもないようなことをなんでもないようにできる。そんな日に向かって彼はきっと力をつけているに違いない。

綴るってこと

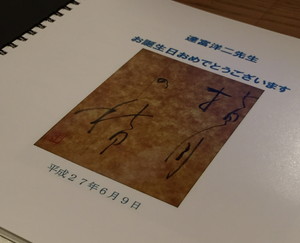

誕生日ありがとう

誕生日おめでとう。誕生日ありがとう。

ぼくはお正月よりもクリスマスよりも運動会よりも誕生日が好きだ。

自分の誕生日だけじゃない。大切な人の誕生日も大好きだ。めぐりあえてありがとう。生まれてきてくれてありがとう。同じ人生をつくってくれてありがとう。

誕生日,おめでとう。ありがとう。

教室に学ぶ

現職の教師と一緒に学ぶという機会をもてることは尊いことだ。きょうも多くの先生と同じ問題意識で授業にふれた。単元にふれた。子どもの学びにふれ,教室の事実に学んだ。本当に尊い。

同じ事実を見ていても解釈がちがう。新たな気づきというような生やさしいものではない。大発見である。

子どもの学びを言葉で語るには語彙力と表現力が必要だ。教室の事実を言葉で綴るには観察力と構成力が必要だ。誰一人として同じ語りはできない。同じ記述も存在しない。ということは教室の事実は一つではないのか。そもそも教室には事実は存在しないのか。学ぶ者の数だけ,教室の物語が存在するのかもしれない。

教室の主人公は一人ではなく,誰もが主人公であり,それぞれが他とかかわりながら動いている。それを私たちがそれぞれの見方で切り取っているだけのことだ。だから,現職の教師と一緒に学ぶことはこんなに尊く,こんなに楽しく,こんなに厳しいことなんだろう。

教室の事実を記述すること,これは僕の一生の課題であり,趣味でもある。

誇り高く

学生の頃よく訪れた街のひとつが金沢だ。なんとも心地いいところで,バス停に並んでいる人がみんな知り合いのような気がする。僕にとって金沢は長崎と同じくらい大切なところだ。

そんな縁もあって,博士課程も金沢大学に学んだ。

金沢は僕を大きくしてくれる。国語学者の加藤和夫先生からはその学際的見識,社会言語学的観察とともに人,文化,場面の場面の中で生きていくことの責任と醍醐味を学んだ。

金沢は僕を優しくしてくれる。のどぐろの昆布じめなら近江町の源平。跳ねるような造りなら香林坊のいたる。おやじのあたたかさと味のしみこんだおでんなら菊一。鏡花や秋聲,犀星からも多くの文学性を学んだけれど,この三つの店に学んだ誇り高き人の道は言い尽くせない。

だから,いつも金沢は僕の目を覚ましてくれる。誇り高く生きているか,と僕に語りかける。それは金沢アンサンブルの響きであり,21世紀美術館のインスタレーションであり,四高記念館の厚みである。三軒の店が幾重にも僕を包んでくれる。

だから僕は金沢に立つとしなやかになれる気がする。金沢を歩くと強くなれる気がする。金沢に包まれるともう少しがんばってみようという気がする。誇り高く生きていきたい,そんな気持ちになれる。

木曜5限の心地よさ

前期木曜5限。小学国語。

17時50分とは思えない熱さがある。もちろん僕も真剣だ。だけど,それと同じだけ学生の力がそこにはある。この48名の学生から見られていること,96の瞳が集まること,聞き逃すまいと傾聴する姿にふれること,ノートをめくりペンを走らせる音が響くこと,そのすべてが心地いい。小学生だって中学生だって関係ない。もちろん大学生だって。学び手の熱に年齢差はない。本気で学ぶ姿はいつだって美しい。それは真剣勝負だ。

1.5時間の予習を課している以上,1.5時間の授業を満足させたい。1.5時間の復習を求めている以上,毎時間の内容が連続性をもって15回の授業群が形作られなければならない。そんなの分かってる。それが心地いいんだ。

とにかく,前期木曜5限が楽しい。

会いたい人

シロくま先生に会いたい。会って,寝間着の話をしたいなあ。

いくつになっても

誕生日はいいもんだあ ♪♪ と,先日のKTNの番組で虎さんも唄ってた。夕方,浜辺に集まった子どもや孫や友達や近所の人と唄ってた。そして,孫とチューをして「もう死んでもよかあ。」と目を細めていた。誕生日は本当にいいもんだ。

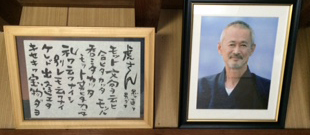

僕の誕生日には毎年,かけがえのない贈り物が届く。48になったとき,「もう来年からはこんなことしてもらわなくてもいいから。」と言ったんだけど,あれからもずっと届き,今年もまたステキな一冊が届いた。

111人の達富ゼミ生からの「声」が一葉の写真と一緒に綴られ,それが「声の重なり」となり,一冊にまとめられている。アルバムなんかじゃない。「声の手帖」だ。いつもいつも111人全員がそろうわけではない。久しぶりに声を届けてくれる人もいれば,生まれたばかりの赤ん坊との生活に届け忘れたという人もいる。「先生!今,先生の誕生日どころじゃないんです!危機的状況なんです!」なんて人もいる。「完全に忘れていました!」っていう常連組もいるだろう。目に浮かぶ。「完璧なものを作ろうと作戦を練っているうちに・・・」なんていう性格は学生の時から変わらないよね。そんな人の顔も目に浮かぶ。みんなみんな,たまらなくうれしい。届いた声も,届かなかった声もうれしい。人数なんかじゃない。届いても届かなくても声が重なっているのが伝わる。僕はこの人たちに包まれていることをほんとうに幸せに感じてる。

まちがいなく,そう,まちがいなく,たしかに,この111人と2年間のゼミで同じ時間を過ごした。本気で時を共有したから,今でも「元気です」の言葉が交わせる。「久しぶり」の言葉が遠くない。「じゃあまたね」の声は嘘じゃない。それは事実。

今年もありがとう。また河原町で読書会をしよう。木屋町を歩こう。三条大橋や阪急前で待ち合わせよう。渡辺屋さんで,井川丸で,王将で涙流して笑おう。そして,北京亭で熱い話しをして盛り上がろう。

ありがとう。ほんとうにありがとう。みんなありがとう。そしてけんじ,かおり。声を集めてくれてありがとう。声を重ねてくれてありがとう。

そうそう,48歳のときに「もういいよ」って言ったのは,48歳引退説をまじめに考えていたから。僕が25の時,虎さんが37の時,まじめに「退きどき」について語っていた。「引退するなら旬の内にやめたかねえ」「それは何歳ぐらいかねえ」「そりゃあ48歳」「48歳しかなかって」「48歳でやめる,で,自然に生きる」「で?」「で,海に帰る」なんて語ってた。虎さんは海に帰っちゃったけど,僕は「退きどき」をわかっていながら,もう少しだけ本気でやってみる。

現職の先生

きょうの教員免許状更新講習は9時から16時30分まで。予備講習の時から続けている毎年恒例です。身が引き締まる思いで会場まで足を運びました。30代,40代,50代,80名ほどの先生方が参加されます。90分の講習を4コマ続けるわけです。いい加減な姿勢でできるものではありません。これまでの文学研究,授業研究,そして何より子ども研究を真摯に語ることを心がけました。

参加の先生方と教室のリアリティを共有できる貴重な瞬間です。

居眠りをされる方など,もちろん居られません。何を書いておられるんだろうと気になるくらいにメモをとってくださっています。うなずいてくださるタイミングは抜群です。本当に聞き上手な方ばかりに,わたしの話もついつい熱を帯びます。なぜこんなに熱くなってしまうんだろうと思うほどに,先生方との距離が縮まっていきます。と,同時に,本当に役に立つ話になっているのか,と自身へ問い返し,心配にもなります。

途中の15分休憩や昼休みの時にも質問をしてくださいます。その質問はどれも教室の風景が見えるものであり,子どもの息づかいが感じられるものです。こちらだって「先生」の感覚を錆び付かせるわけにはいきません。日々,ふれている学校現場でのリアリティをもって真摯に語り合います。それが何とも心地いいんです。

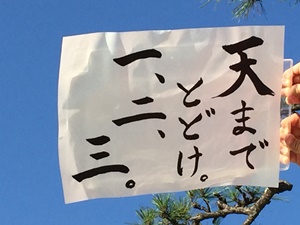

16時30分,今年も拍手をいただいて講習をとじることができました。

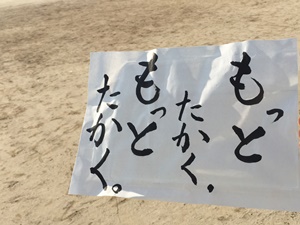

来年も,もっともっと魅力的な講習をしたいと思っています。「10年後の講習の時も必ず来ます。」と言ってくださってありがとうございました。「10年後は退職しているので後輩に勧めます。」と言ってくださってありがとうございました。わたしももっともっと距離の近い実践研究をみなさんに届けられるように日々を過ごします。

帰り道,手伝ってくれたスタッフと食事をしながら,なんとも充実した一日だったね,と乾杯しました。ありがとうございました,みなさん。

たこつぼの中は青い海

五島のトラさん ~父親と家族の22年~

土曜日。久しぶりに虎さんと会った。相変わらずの男だった。

ぼくの小学校の先生としてのスタートは五島。そのとき,はなえの担任をした。はなえの親父が虎さん。頑固で曲がったことが大嫌いで,そして涙もろい男が僕は大好きだった。意見は合わないことの方が多い。人の話を聞かない(お互い)。自分の話していることが分からなくなったら「もうよか。」と締めくくる。とっくみあいをして居間のガラスを割って母ちゃんに叱られたこともある。すごすごと二人で飛び散ったガラスを片付けて,また飲んだ。

「夕方とれたもので飲もう!」というのがいつものこと。それがイカの時もあればクロのときもあれば,マンボウの時もあった。何かよく分からないものを喰わされたことも多い。イソギンチャクや何処にでもくっついている貝も喰わされた。どれも美味かった。洗面器ほどの牡蠣を連れて帰ってきた時の虎さんは末っ子の竜之介よりも少年の顔をしていた(当時は7番目はまだいなかった)。海の神様と言いながら手を合わせて喰った。そうそう,男だったら「セブン」,女だったら「なな」と遠くの海を見ながら語り合った。

芋焼酎を生で飲むことのかっこよさを教えてくれた。テレビに文句言うことの楽しさを教えてくれた。「間違っている!」と言うことの正しさを教えてくれた。「無礼でもいいけど卑怯にはなるな。」と叩かれた。「家族は自分で鍛えんばっ。」て叱られた。「おいらは二人ともどもこもならん男よっ。」と笑い合った。

久しぶりの虎さんは,やっぱりかっこよかった。

虎さん,会いたか。飲みたか。ざあまに話したか。

http://www.ktn.co.jp/program/program_2015_torasan/

文法の授業が盛り上がってる ?!

木曜日の5限。教科内容の国語の時間だ。僕はこの授業を気に入っている。毎年,この授業ほど盛り上がる授業はないんじゃないかなというほどだ。とりわけ今年の前期のこの授業は距離が近い。きょうは7回目の「音声」。SLIPPPの内容を授業しながら実際にワークショップでやってみる。「ラーメン食べたい!」のスピード,「ラーメン食べたい!」の大きさ,「何やってるの」のイントネーションなどなど。本当に学生がいい!学生の一生懸命がステキ!親と子の年齢なのに,90分間の授業は対等に対決している。これこそ大学のアクティブラーニングだ。来週は8回目の「方言」。ドリカムの「大阪LOVER」を学習材にして真剣勝負。

そうそう,この授業。誰が始めてくれたのか(実は知っているけど),授業開始前に達富授業流の黒板に仕立ててくれている。左側が横書き,右側が縦書きに黒板を拭いてくれている。君たち,きっとステキな先生になれるよ。きっとステキな先生になれるよう応援してるよ。

そういえば小学校の先生をしていた頃,小学2年生からこんなメッセージをもらったことがある。

だから,黒板は今でも大事にしてる。

まっすぐ

指月会

きょうは指月会。ぼくが最高に大切にしている会だ。自身を高める会,みんなで高まり合う会,互いを認め合い尊重する会,人を愛する会,そばにいるだけで心地よい会。そんな指月会。

20名近くのメンバーが集まり,単元学習について学ぶ姿勢は,同じ空間にいるだけで自慢したくなるほどに輝いている。だれもが穏やかな顔をしながら厳しいまなざしで資料を見つめている。45分に一度の休憩時間にはそっと隣と混じり合う。言葉が響く。思いが共有できる。

ああ,なんて尊いんだろう。ぼくは,ずっとここに身を置いていたい。

読むことと書くことはそんなに離れていない

ゼミでのこと。ゆきさんが大村はま先生の実践を深く考察して言いました。「読むことと書くことがそんなに離れていないんですよね。」

そうなんだ,その通りなんだ。だから力を輪切りにしちゃいけないんだ。互いに絡み合おうとしているものを分けることはとってももったいない。だからといって何でもありというわけじゃない。それぞれの特質をしっかり分かったうえでありのままの行為として続けることがいいんじゃないかなあ。

さくらんぼ

朝からやけに野鳥が集まってくるなあと思ってた。日が高くなるとその声も止んだけれど,夕方5時の「夕焼け小焼け」が流れる頃にはカラスまでやってきた。何が目当てなんだろうと庭に出てみると,いつの間にか山桜にさくらんぼがなっていた。風呂から眺めたり,花びらを映して飲んだりしていた頃からひと月も経っていれば実もなるはず。薄い緑色から完熟の紅までの濃淡の粒が緑の葉っぱの中にばらまかれて美しい。

そんなに鳥に人気ならと,紅を一粒。

まったく予想外の味。ぺっと吐き出した。その小さな粒を柴犬の月海がぺろりと舌に乗せ,これまたすぐにぺっと吐き出した。一部始終を見ていた妹の星海は粒に近づくこともなく飛行機雲を見ていた。

単元学習を語る

本年度から校内で単元学習に取り組むという小学校をたずねてきた。先生方の姿勢に引き締まる思いがした。単元学習の概略を知ってもらうだけではなく,体験して感じ取ってもらおうと考え,昨年度,わたしがある小学校で行った単元学習(6年生)を紹介し,実際に先生方にもその単元にふれてもらった。

演習を通して実感してもらったのに,うまく伝えられない。単元学習について説明するだけなのに何か気負ってる自分がいる。単元学習のほんとうの魅力を説明できない。それは自分自身が語りたいことを十分に分かっていない証拠。子どもの書いたものの価値を語れない。紹介がつたない。子どもたち,あなたたちのこんなにすばらしい学びの軌跡をことばにできなくてごめんなさい。先生方,大切な時間をいただいたのに申し訳ありません。

どうすれば単元学習を語れるんだろう。そのことばかりの帰り道。西へ向かう国道は気が重たい。武雄の雄大な空と山を見ても,大村湾の懐かしい潮騒を聞いても,気が重たい。もっともっと勉強しなければ,もっともっと本物にならなければ人には伝わらない。「伝えたい!」とりきむより,「伝えてやろう!」と図るより,「伝わっちゃった。」という時間をつくりたい。

達富,「単元学習を語る」という壮大な単元学習にとっぷりと浸っている感じです。

人前で話すこと

5月12日の午後4時5分。研究会で話をすることはずいぶん前から分かっていた。分かってはいたんだけど,どう話すかを整理できないまま当日を迎えた。もちろん資料は熟読を重ねた。そういう意味では準備は万全。だけど,それを話しことばにのせることができそうにない。その場に身を置くと,すっと話しことばになる時ももある。ならないこともある。きょうはとらえどころのない感覚のまま,4時5分。

この日まで検討を続けてこられた先生方の文を読み,発表を聞き,協議に学びながら,同時に自分の話すこともまとめなきゃならない。平易平明に語りたい。達意簡明を目指したい。紋切り型の語彙は避けたい。聞いてくださっている方のメモが,ペンを走らせているだけでパラグラフライティングになるように話を組み立てたい。ああ,4時5分。

お気に入りのモレスキンのノートには話したいことの項目が九つ。多すぎる。絞り込まなきゃ。三つにしよう。これとこれとこれ。じゃあ,この三つの順序は。出だしの言葉は。繰り返したいキーワードは。このことを伝えるのにふさわしい語彙は。先ほど発言された方の引用をするほうが分かりやすい。そんなの分かってる。分かっているけど・・・・・・,4時5分。

そういえば,昔,「4時5分♪ 4時5分♪」って歌の番組があったような気がする。今日の4時5分は不完全燃焼。ふうっ。

綴るということ

かおりさんから小包が届いた。ひいじいちゃんが逝ってしまったときの息子と家族の時間が綴られている。「おおじいじとの別れ 隠さず,やさしい言葉で」と題して綴られた言葉が再現するその瞬間は,小さな男の子とその両親との姿だけではなく,もうひとつ,「家族」の風景を切り取っている。書いた本人,描写された人物,読んだ者。言葉の共有が事実をつくる。ぼくはかけがえのない贈り物にふれた気がした。ありがとう,って言葉がその感想。

『ちいさい おおきい No.105 幼い子に「死」を語るとき』,ジャパンマシニスト社

ディヴェルティメント

連休に帰ってきた倅も本拠地に戻り,いつも通りの木曜日。自宅に戻ると図書室に小さな包み。待っていたモーツァルトのCD。もう少し早く届けば鯉のぼりと一緒に聴けたのに。サイトウ・キネン・オーケストラと小澤征爾さんのもの。このチェロが好き。四重奏がたまらない。

着替えをすませても,お風呂からあがっても,食後のウイスキーの時もずっと聞こえている。

はじめまして

達富洋二研究室 website をつくろうと思ったのは京都にいた頃だから5年ほど前。ずいぶん時間がかかったなあ。

自分が学び手だった頃が第一楽章。長崎県五島列島や大阪,京都で小中学校の教師をしていた頃が第二楽章。大学にはたらくようになった今が第三楽章。子どもと先生,地域の方,授業実践者とで国語科の授業づくりにひたっている毎日の第三楽章。

思いついたらちょっと綴ってみる。忘れないように書き留めておく。思い出したら引っ張り出してくる。

子どもの日にホームページをはじめるって,ちょっとステキ。