ちょっとしたことを綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆、時々たつログ。

たつログ

えとせとら

ここからはじまる僕の旅

福岡県の教師たちと

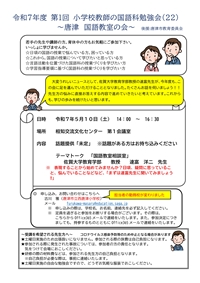

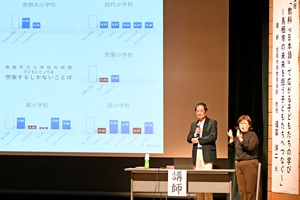

8月1日。福岡県教育センターでの研修。150名を超える申し込みだったらしい(昨日の佐賀県での希望者5名の研修はいったい何だったのだろう)。

かなり本気の3時間(ちなみに佐賀県では4時間)。大村はま国語教室を令和に語る難しさと手応えを感じた3時間だった。

心地よい福岡。充実の福岡。ここからはじまる福岡。

月曜日の豊前市、行橋市に引き続き県教育センター。福岡県の研修の熱さに魅了されたこの1週間。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

国語の授業として認められるもの

例えば言語活動。

子どもが楽しんで取り組むならどんなことでも言語活動にすればいい。というのは間違っていると思う。

その意図を検討せずレーダーチャートを作ったり、脆弱性に気づかないまま心情曲線に表したり、とりあえず動画を編集したり。安易な言語活動や思考の道具を取り入れるのは、危険だし、用心しなければならないと思う。否定はしない。だけど国語の授業として認められるかどうか、十分な再検討と点検が必要である。

ここに値打ちのある思考があるのか。子どもが問いを立てられるのか。子どもの発見と感動があるのか。本当に豊かな学びが実現するのか。ことばの学びが連続していくのか。

奇想天外、複雑怪奇、支離滅裂な言語活動は子どもが育つ機会を奪うことになっていることを知るべきである。せっかくの素晴らしい学びの機会を教師の陳腐なひらめきで台無しにしていいはずがない。

まずは教科書通り。学級の様子と重ねてみて小さな不都合があれば、そこを修正すればいい。鼻っから教科書を使うことを検討せず、一時の感情で単元を私物化するのはやめよう。教師の都合をやめよう。

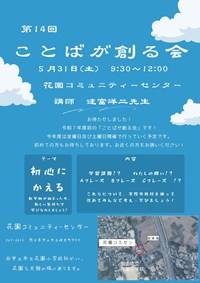

福岡、京築

梨、

よか一日のごほうび

それでも待っている、夏休み

やっぱり上五島

教室巡礼

今年のTシャツ

サラダ記念日におしらせ

いい店、見いつけた

初夏の北の大地

北の大地がなつかしくて

国語教室 単元づくりの合宿

3日間、合計18時間の合宿をする。

13:00-19:00 作品研究

09:00-12:00 言語活動研究

13:00-18:00 言語活動モデル研究

09:00-13:00 評価問題研究

平成11年、単元づくりに没頭していたあの頃。今いちど、仲間と本気でやるということを思い出したい。

授業を言語化される

きょうの研究会は「達富授業を言語化する」というメニュー。たいへんありがたい企画だ。自分の思考を客体化できる稀有の機会である。

僕の授業をいちばん近くで見ていた教師が達富授業を語る。ぜひ、これからもお願いしたいし、興味がある教師がいればこの研究会に参加してほしい。

僕は、言ったり本に書いたりしているだけではない。実際の教室で教えている。教室の事実を共有できれば本当にうれしい。残りわずかになってきた僕の教師生活、きょうはとてもうれしい時間だった。

九州に来てから授業をさせてもらったのは長崎と鹿児島。そのどれもが僕にとっては本気の授業。それらが言語化されるというのは尊いことだ。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

ゆずらない授業

ひとつのグループに、そして1人の子どもにくっついて授業に参加した。

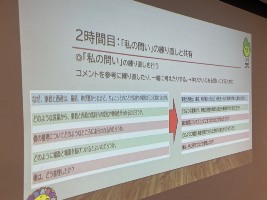

《問い》は立てるんじゃなくて、《問い》が立つような授業にすることが大事なんです。って、先日、それとなく僕に言ってきた人がいた。

即答、「ちがう」と僕。

《問い》が立つ授業なんてあたりまえすぎるか、謎めきすぎている。そんなんじゃない。仮に《問い》が立ったとしても、それをもっと値打ちのある愛着のある問いに仕立て直したい。

ともすると流してしまいそうな場面であっても《問い》を立てることでその場面に自分が存在し、課題を見つけ、課題に向き合うことで自分が動き出す。《問い》は降ってわいた謎ではない。《問い》は自分が生み出すものである。

《問い》を立てる学びとは、すなわち自分を主体化する学びである。

では、どんな子どもで《問い》を立てることができるのか。即答、「できる」。

ただし、立てることに慣れるまでは誰かの寄り添いが必要。それは親であり、兄弟であり、近所のおじさんであり、、、

いちばん身近な存在は教師であり仲間である。

それなのに寄り添わない教師が多すぎる。「子どもに《問い》を立てることは難しいから」などと平気で言う。だったらこのクラスの子どもの事実は何なんだ。「《問い》を立てるなんて、それは応用編。まずは授業の基礎である発問に答えることから。」正解さがしを否定しないけれどそれだけでいいはずがない。

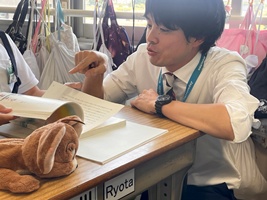

冨士松諒。

この男はとことん寄り添う、付き合う、ゆずらない。子どもはそれを待っている。いや、待つではない。子どもは諒を必要とし、諒と学びたがり、諒を信じている。

1人の子どもの学びの事実を克明に記録した。そうすることでその子どもの学びが見えてくるのは当たり前だだけれど、同時に諒の指導の事実が鮮明に見えてきた。それを邪魔しないように、余計なおせっかいにならないように、少しだけ手をひいてみたくなった。

「君の《問い》どこから立てたの?」「ここからここまで」「ここから?」「そう、ここまで」「ここまで?」「そう、ちょっと長いな」「じゃあ、分けてみなよ」「分ける?」「うん、いくつに分けられる?」「ふたつ!」「よし、やろう」「おい、(グループの仲間に)付箋紙持ってきて!」「自分で行きなさい(正しくは、自分で行け!)」付箋紙を受け取ったあと、「1枚なん?」「2枚!おい、もう1枚持ってきて!」「自分で行きなさい(正しくは、自分で行け言うてるやろ)」

子どもは伸びたがっている。子どもは伸びる。

教師は伸ばしたがっている(はず)。だけど、何かが邪魔して伸ばしたいと言えないでいる。

だから僕はおせっかいだけど旅に出ている。

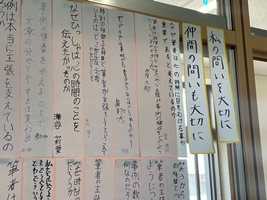

《私の問い》を大切に、仲間の《問い》も大切に。この教室に学ぶ子どもは未来に生きる、きっと大きくしなやかに生きる。

本物の教師たちがここに居る限り大丈夫だいじょうぶ。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

教えるということ

木曜日は中等国語科教育法Ⅰ、金曜日は堺市立東陶器小学校、土曜日は南風の会。

3日間を心待ちにしている。とにかく、充実の中に生きている実感を楽しんでいる。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

日本の原風景、それは田植え

こども記者

きょうは新聞社主催の「こども記者が書く」という企画。

福岡市科学館で、子どもが九州地方の電力事情についての説明を受ける。

発電の種類、電気は目に見えない。電気は少ししか貯めることができない。

どの話題も魅力的だ。ただ、話題がもつ力だけで筆が進むわけではない。書きたいこととともに書ける方法が子どもの中でも動き出さなければ、鉛筆は止まったままである。

何を書くか、どのように書くか。というよりも、書きたいことは何か、書けるのはどのようにか。のように思う。

そのために、

興味のある情報を集める・問いを立てる・解決するための情報を集める・調べる・予想する・確かめる・中心的主張を言葉にする・文章全体を短くまとめる

っていう体験になるように僕はてびきしたいと心に決めて、きょうは七隈線にのってきた。

我らの星、YOKOHAMA!

博多の夜

今週はいい気分

誕生日からはじまった今週。美味しいお酒を飲んで、大好きなイサキの塩焼きも食べて、お気に入りの紫陽花も満開になり、ベイスターズも強い今週はとってもいい気分。

きょうの看護学校のファイナルもいい気分。

書くのが速いとか遅いとか、そんなことで小さくならなくていい。上手く書けなくても大丈夫だいじょうぶ。書くことが見つかったら書けるように練習しよう。

書く方法、一緒に学ぼう。

そんなことを言い続けてきたけどきょうで最終回。ちょっと、心さみしい木曜日。

小雨の中を軽トラで走りながらこの2か月を振り返ってる。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

最近は

誕生日は雨

メイド・イン・長崎のスーツ、完成!

綴るということ

京都大阪の旅

開ける研究会(あけるかい)

誰かによって開かれているわけではない研究会を立ち上げようと考えている。それは閉ざされた研究会というのではなく、自分が開けなければならないということ。

8月中旬。九州の美味しい焼き鳥屋のある町。

参加条件は、大村第1巻を読み込んだ教師。

それだけ。

福岡うどん

最高の夏に向かって

明日は決勝。

最高の夏にしようぜ、我らの早稲田佐賀!

小屋入り

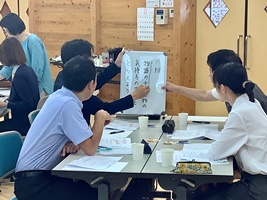

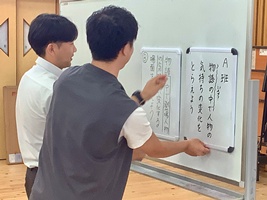

学び続ける教師

教師たちが学ぶならその中に居たい。これは20代から変わらない僕の欲求。

教師は時として子どもになり学び手となる。

ふだん教室で子どもが使っている小さなホワイトボードを持ち込んで、自分たちもそれを使いながら学びを深めている。

子どもたちのように書いて並べて比べて関連づけている。自分が体験するからこそ分かることってあるに違いない。教師の都合をやめるとは、そういうことだ。僕は宇土の教師たちの応援を約束する。ずっと、応援団でいられるようにと願っている。

さて、お土産にもらった茗荷まんじゅう。ほんとうに美味しい初夏の味がする。移動のつかれなんて、一気になくなっちゃう。

神さま、うもいつくしみをありがとうございます。

小さな町が大きく見える

日本海に向かうには大阪駅の何番ホームからだろう。すっかりと新しくなった駅舎に学生の頃の懐かしさは微塵もない。

特急はくと。

浜坂。前の大学のたつゼミ11期生の一人が教師として丁寧な仕事をしている小さな町。ここを訪ねるようになってもう6年。交差点の看板も町の抜け道も宿の生垣も、そして熱い教師たちの名前もすっかり覚えた。

研究会で話をするときはよくばらないこと。そして、僕のスタイルを守ること。それは「たった一つの大事なことをたとえ話で丁寧に伝えること」。

子どもと教室を語るのに人数は関係ない。全体記念公演なら行くけど分科会レベルは引き受けないという大学教授もいると聞くけれど、僕とは住む世界が違う。

ゆったりと、だけど大事なことをしみじみと語り合う。音読の仕方から視写の続け方まで、単元の作り方から評価のまとめ方まで。

そして、宿に着く。

女将の生花はいつものことだが迎えられている気持ちになる。

そして、熱い湯。

いつもの石鹸を連れてきた。

もちろん、日本海の魚も但馬の牛も平らげたけれど、僕にはこんな山あいの野菜がうれしい。

仲間としばしの宴。僕はこういうつながりや分かち合いが好きなんだと、きょう、日本海を眺める小さな町でしみじみしている。教育について語り合うこと、それがなければ何をしたってむなしさだけが残ってしまう。子どもを語り合っていればそこには若さがあふれる。

語らうのは教室の声のことばかり。花も少し酔ったか。

翌朝。無理を言って早めの食事。

天草の松屋とともに僕の常宿、大田荘。心づくしとはこういうことだろう。

安藤君の車に揺られ、宿を発つ。1輌だけの列車が動き出すまで15分。見送りに駆けつけてくれた二人をもういいからと帰らせ、田舎町の駅舎を楽しんでいた。部活に行く野球部の高校生に声をかけ、セカンドの守り方を教えているうちに大きな音を立てて駅を出た。

と、線路沿いの道を見覚えのある白い車。安藤君、やるなあ。

そういえば、かつて京築の駅でも同じようなことがあった。日豊戦が動き出すまで身を隠して待っていてくれたのは野村さん。

幸せ者だなあ、僕。

コナン空港のトリックアートにいつもの鞄を置いて一枚。さあ、東京経由で帰るとするか。

今年はあと2回。熱い湯に浸かりにくることにしよう。次はカニに香住鶴。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

大津皇子を追いかけて

羽田のラウンジでモレスキンを捲りながら4月と5月を振り返っていると春先に小さな旅に出ていたことを綴っているのを見つけた。

18歳の頃、大津皇子や額田王に惹かれ、二上山の眺められるところに居を構えることを夢見ていた。

28歳、はじめての家は奈良県當麻町。二上の風が気持ちよく、僕の勉強部屋からは香具山、耳成山、畝傍山の大和三山がひろがり、夏は視野一望に大和の花火をおさめることができた。

ふと、訪れたくなって今年の春先に近鉄に乗った。

帰り道、ちょっと足を伸ばしてかつての仕事場。異動後、はじめてここまで来た。

平成9年から通った正門。

僕は平成11年に教師として半人前になったことを覚えている。授業というものが少し見えた気がした。単元をつくるということが自分の仕事になった気がした。研究ではなく授業に身を置くことを決めた。

教師の都合をやめる。子どもの学びどきを待つ。子どもの学びどきのためにそっと教室を動かしてみる。動かし方が分からないときは動かさなくてもいい場をつくる。僕の都合で動かした学びなど、独りよがりに過ぎない。話し合わせなくても、問わなくても、言語活動など設定しなくても、良質の作品や題材と値打ちのある《私の問い》があれば子どもは学び浸る。子どもの学びどきを待つのは恋しい気持ちに似ている気がする。

あしひきの山のしづくに妹待つと

我れ立ち濡れぬ山のしづくに

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

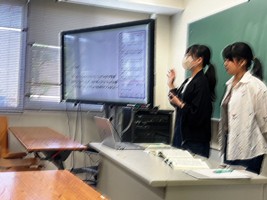

大学生が学ぶ

きょうは教育実践者と研究者の二人が佐賀大学の中等国語科教育法の授業を観察してくれた。その声が届いた。

本日は、授業参与観察の機会をいただき、ありがとうございました。

アクティブラーニングの方法としてのカンファレンスに魅力を強く感じました。

しかしそれ以上に、集団として学びに向かい、学びを楽しみながら、真剣に議論している学生を見ることができたことが、私の学びになりました。

カンファレンスまでの指導や、仕掛け、工夫も,随所に盛り込まれており、形式だけのもの真似ではダメだということも痛感しています。

自分の目で見たことを、もう一度振り返り、授業改善に取り組みます。

小学校教員時代は、夢や希望、目標、現実を見据えながら、こだわりをもちつつ良い授業を心がけていました。子どもにも自分にも、様々な意味で成果としてかえってきたことで、モチベーションが高かったと思います。

今は、目先のことだけをこなす日々だったかもしれません。

「自分にできることをやります」と言いつつ、どこまで信念をもってできたかはわかりません。

言い切れない日々を送っていたので、今日の先生や学生さんの姿に、刺激、いや衝撃を受けたことは間違いありません。大学生が小学生のように熱中している姿は、、やはり圧巻でした。どうしたらと、新たな問いが生まれました。

足りないことや、やっていないことは、自分がよくわかっていますので、そこから始めます。

学び手を自慢したくなるのは小学校教師時代も中学校教師時代も、そして今も同じ。

28名のかけがえのない学生に僕は学んでいる。きょうのアクティブラーニングは誇らしい学びの成果がいっぱいあった。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

松屋に集う

「松屋さんを全館貸し切りにするのは何人からですか」と若女将にたずねた。

本年度内にやりたい。松屋の集い。

僕をこんなに熱くさせたのは、今夜の兄弟の話題提供。僕はこの男が大好きだ。

兄弟の実践には傲慢さがない。そして汚れたへりくだりがない。やったことを語るよりも考えたことを言葉にする。生徒主語と教師主語を明確にしている。何よりも、教室のリアリティに対して真摯だ。

研究会のあとの酒宴も居心地抜群。盆暮に兄弟姉妹が集まっているという感覚。これを毎月できる贅沢。

「まつや」、たった三文字、三つの音を唇に乗せるだけであたたかな気持ちになれる。

まつや。

僕にとって大切な場所。

兄弟、姉妹、なくてはならない仲間。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。そして達富文庫の実現を応援してください。

もうひと息!

新年度、第2幕!

子どもの日だから

人生、最後の洋服の仮縫いができた

風は南から

痛いの痛いの、飛んでけえ!

「いたいのいたいのとんでけえ」って、母がよく言ってくれていた。

母は痛いときなかったのかなあ。誰かに「飛んでけえ」って言ってもらってたのかなあ。

きょう、僕は学生と話をしていて「いたいのいたいのとんでけえ」って、言ってる気がした。痛いのはお腹や頭や歯だけじゃない。

痛みって、誰にでもどんなときにでも、何処にでも、どのようにも、そして突然にやってくるもの。

「とんでけえ」って、言ってあげられる大人になりたい。

大丈夫だいじょうぶって、言葉と心を届けたい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

我が良き友よ

・四月二十日、牧場の風がやさしくて 町の明日がさあはじまる

・四月二十日、青し牧場のひかりまで 届いたような奴の日曜日

・四月二十日、「どがんすっとや?」風が問う「なんでもすっばい」奴ほらを吹く

友の未来には幼い気持ちでおめでとうが言える。妬みもやっかみも何もない。歳をとったせいか、僕は子どもみたいにはしゃいでる。

・春風に乗せて届ける「よかったな」 四月二十日は恋にも似てる

友を思いつつ、

今夜は時間が気になる。友の明日を心に置いて、僕は携帯電話を握りしめてる。

こんな夜は、下手な歌でも詠むしかない。

・切符では買えぬ場所まで行きたくて ときどき風を追いかけてみる

・約束をしない約束交わす夜 元気でいるのは知っているつもり

・この街に俺がいなくて困るかい? なんて言いつつ風の吹くまま

復活徹夜祭、五首

なんとなく、Write Away

なんとなく、ちょこちょこっと書きはじめたら楽しくなってきた論文の出だしをちょっとだけ。

1.はじめに

令和の教育において、「個別最適化された学び」は重要なキーワードとして位置づけられている。児童生徒一人一人の興味・関心、学習スタイル、発達段階に応じた教育は、知識習得以上に、主体的・対話的で深い学びを実現する基盤である。とりわけ作文指導は、個人の思考や感情を言語化する営みであり、その方法論において「個別最適化」は本質的な意味をもつ。

本稿では、日本の国語教育実践者・大村はま(以下、大村)の作文指導と、イギリスで展開されている『Write Away』の実践を比較し、両者の教育観、指導方法、学習者支援のあり方を検討する。その上で、大村の指導法が、より深い個別最適化を実現している点に着目し、その教育的意義を論じる。

2. 大村はまの作文指導の特質

大村はま(1906–2005)は、戦後の日本における国語教育を牽引した実践者である。彼女の作文指導は、単なる文章技術の習得ではなく、児童生徒が自らの内面を見つめ、思考し、言葉にする過程を丁寧に支援するものである。大村は、児童生徒一人ひとりに異なる「書きたいこと」があることを前提に、作文指導を「個人の内面に寄り添う教育的行為」と捉えた。

具体的な指導は、次のようなプロセスをもつ。

(1)題材の発見と共有:児童生徒が日常の中から興味関心を持った出来事や思考を言語化しようとする段階において、大村は対話を通じて題材の価値を認め、深める支援を行う。

(2)構成の吟味と下書き:初稿では形式にとらわれず、自分の言葉で自由に表現することを促す。

(3)推敲と表現の精緻化:教師とのやりとりを通じて文意や構成の改善を行い、言葉の選び方に対する感覚を磨く。

(4)発表と共有:教室内での読み合いなどを通じて、他者の視点を受け入れる経験を重ねる。

このようなプロセス全体において、大村の実践は、教師の都合による「書かせる」指導ではなく、あくまでも教師が児童生徒の書こうとする意思に寄り添いつつ教えるという「児童生徒の成長のための支援者」としての姿勢を重視していると解釈できる。

3.『Write Away』の構造的アプローチ

『Write Away』は、1998年にイギリスで導入された作文教育プログラムである。対象は主に小学校低~中学年であり、教師用ガイドブックと豊富なモデル教材を通じて標準化された指導が可能となっている。

その指導法は、以下の3段階で構成される。

(1)モデル化(Modelling):教師が優れた文章を読み聞かせ、構成・語彙・スタイルを明示する。

(2)共同作業(Shared Writing):教師と生徒が協同で文を組み立て、文章の生成過程を共有する。

(3)独立作業(Independent Writing):生徒自身が学んだ構造や語法を活用して文章を書く。

『Write Away』は文種(ジャンル)ごとの指導を重視し、物語文、報告文、説得文など、目的に応じた表現方法を体系的に学ばせる。そのため、文章の構造的理解や言語形式の定着には一定の効果をあげている。

ただし、構造重視のために、児童生徒自身が選ぶ題材や独自の表現には限界がある。教師の指導によって作文内容や方法が規定される傾向が強く、児童生徒の主体性が制約される場面もある。

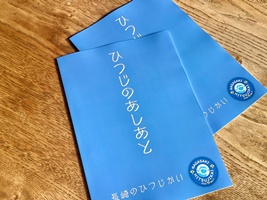

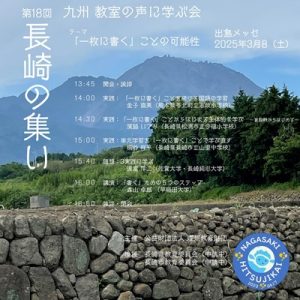

長崎のひつじかい 例会

いろいろあって昌志。登場、

ともだちと外食べ

5カ年計画のはじまり

大事な一日だったのに

携帯電話の写真を整理していたら2月10日の思い出が、何冊も並んでいる本棚の隙間にはさまれた葉書のようにするっと顔を見せた。

そうだ。湯島、

2月10日。僕はこの日湯島に泊まった。湯島、はじめての夜と、はじめての朝。

仲間たちと教室を語り合うのは至福のときだ。だれもが子どもを安く見積もらない。教師の都合を押し通そうとしない。子どもの声に耳に傾ける。小さな島の大きな成長がここにある。

ほてった頭をひやそうと、散策。かつてはこの小さな島のかわいい灯台にも灯台守がいたという。

美しい。

島の風の向きが変わること、仲間が集まってきた。地域の父ちゃんが釣り上げ、母ちゃんがさばいた魚を持って。

今宵、語って、したたかに酔って。

早朝、仲間に見送られて島を発つ。

「また来るけん!」の言葉はこの船のエンジン音に消されたかもしれないけど、ずっと手を振ってくれる兄弟には伝わっているはず。

船を下りるとき、朝焼けにカモメ。

小さな島の大きな一歩。僕は、その一歩の背中を少しだけでも押せたかなと問うてみる。カモメは答えてくれないけれど。奴は、きっと朝の腹ごしらえに忙しいんだろう。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

1月の末からちょっときつかった僕もようやく元気を取り戻しつつ、

さあ、5年計画

きょうは、この先の5年計画を立てた。初等国語科教育法(指導法)をどのように組み立てるか。中等国語科教育法(指導法)をどのように展開するか。そして、地域の小中学校とどのようにかかわっていくか、長崎、熊本、鹿児島、福岡、大分とはどのような連携と協働ができるか。これまでの集大成としてこの5年を創造していきたい。

そんなとき、ひとつのLINEが。届いた。

5年計画をはじめる仕事が決まった。2025年4月8日。長崎から動き出す。長崎から雲に乗ることに決めた。

風の吹くまま気の向くまま。

この5年を愛おしむように大切に、纏めるようにしなやかに、愛するようにたおやかに生きていきたい。

祥平、ありがとう。

旅に連れて行くもの

春分の日があたたかい

春分の日の午後。

僕は庭で将吾とチェーンソーで薪しごとをしていた。新しいチェーンを取り出したとき、空袋が風に吹かれた。すすすっとはるさんが袋を追いかけ、ポケットに入れた。何もなかったかのように。

僕はいいなあ、この身のこなし。と気持ちよくなった。

将吾のチェーンソーの扱いも少し慣れてきたようだ。エンジンに踊らさせていたのが、操れるようになってきた。はるさんはにこにこ見ている。ずっと見ていたいみたいに。

僕はいいなあ、この時間。と心地よくなった。

大きなお鍋のおでんが温まり、薪でナンとスペアリブを焼き始めたとき、祥平たちがスイーツを持ってやってきた。実は祥平とは昨夜も一緒だった。長崎おでんで平戸のお酒の次の日は、たつとみおでんで黒ラベル。

子どもは泣いても笑ってよだれを垂らしていてもあたたかい。口もとを拭う母ちゃんもあったかい。

来れば帰るもの。がらんとなった駐車場が妙にだだっ広く感じる。

だったらもうひとがんばり。

将吾とおそろいのオレンジのチェーンソーで日が暮れるまで切り続ける。

父を想う日

きょう3月19日は、父を想う日。

親父は筆まめな人だった。親父が紙に綴っている姿を覚えている。鉛筆が紙をひっかく音と万年筆の音とが違うことも親父の背中で知った。

だから僕はモレスキンとモンブランが近くにないと落ち着かない。

それを「たつログ」に仕立て直す仕事をさぼっている、この1ヶ月。1月末から心乱し、2月に風邪をこじらせ、3月は祈り続けていた。

さてと、ぼちぼち、モレスキンのページをさかのぼってみるか。

人生、最後のスーツ

クローゼットの洋服を全部捨てるつもり。

その代わりのスーツを二つつくる。

これで残りの人生を楽しみきることにする。

日本一の洋裁店でスーツをつくることにした。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

長崎は日本の西端だけど、世界への東側入り口

やろうとしない教師はいない

つんと鼻にぬけるのがいい

大学生が研究するということ

きょうは大学の国語科卒業研究発表会だった。僕は大学生が研究する姿を頼もしく、うらやましく、そして美しく感じている。

学生の研究は屁理屈ではない。形式でもない。もちろん「やらされ仕事」でもない。だから粗いところがあり、こなれていない言葉があり、ときどき抜け落ちている部分がある。

それがいい。自分のことは棚に上げて他者に言いたい放題の大人の屁理屈とはちがう。

学生たちの発表は僕の身体に心地よい。

そのあとの読書会(という名の懇親会)はさらに心地よい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

若いひずみのほうが美しい

思い出したことがある。

先日、ある研究会に参加したとき、その学校の教員が配布した資料について「これなら新採用の教員にも分かる」と言っていた。

日頃、二十歳前後の熱い若者と学んでいる僕にはこの言葉が独りよがりで陳腐な言葉にしか聞こえなかった。

大学では歴史的財産から最先端の知見まで総合的な学問にふれている。最先端の教育を学ぶ機会が多いのは大学生かもしれない。いや、大学生だからこそ今を知っている。だからといって、それだけで十分だなんて誰もが思っていない。大学生が渇いているのは生身の子どもの事実だ。大学生はもっともっと子どもを知りたがっている。子ども研究こそが教育実習であってほしい。

1年も2年も研究することがら遠ざかっていた教員が、平気な顔して話題に入ってくることが信じられない。研究ってもっと繊細なものであるはずだ。

大学生は輝いている。大学生は熱中している。大学生は成長している。大学生は分かっている。僕は誰よりも大学生を応援している。

若いひずみは古い常識よりはるかに美しい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。僕はもう少しだけ若者を応援し続けます。

旅の風に吹かれて

旅は新冠へ

おもひでぽろぽろ、色

京藤色、薄藤色、若紫に葵紫、桔梗紫に紅桔梗、花紫、本紫、藤鼠、梅紫、母の和箪笥からは紫の着物が溢れ出る。

京都紫野の地に嫁いだのも何かの縁。

僕はいま、教会のミサで司祭が紫色の祭服を着るとき、まずは母を祈る。

陽がのぼる前の空、一日の終わりの夕景の空、そのすきまの何処かに必ず漂う紫色の流れ。夜の帳が下りたあともすうっとたなびく大村湾の水面にも紫の波。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

おもひでぽろぽろ、匂い

小学生の頃、京都西陣にある僕の学校の参観日では、母親たちはほとんど和服だった。子どもながらに、自分の母ちゃんの着物に期待していた。帯の締め方、着物の模様、羽織の色もそうだけど、僕は、帯締めの組紐の色の組み合わせまで気になっていた。それに加えてもうひとつ自慢があった。

あっ、お母さん来はった。

国語の本を読んでいても計算をしていても指を規則的に上下させてアマリリスを吹いていてもわかった。

お母さんの匂いや。

母の匂いには品格があった。

僕が18の頃。「これは洋二の匂いやさかい大事にしいや」とくれた匂い袋。そのときの調合通りにはできないけれど、僕の紺のジャケットには今でも母の匂いが染み込んでいる。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

おもひでぽろぽろ、音

弟の葬儀のとき、母が僕の後ろに正座したのがわかった。目を覆って涙を拭いたのもわかった。立ち上がって白い花に手を添えたのも知っている。

母の音。それは衣擦れの音。

「かいこさんが鳴かはるんやで」と、緞子でも錦でも、母の帯からは衣擦れの音がしていた。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

おもひでぽろぽろ、味

しいたけ、小芋、茶碗蒸し。しいたけと小芋は12歳までに一生分を食べた。かぼちゃも切り干し大根もおからも、生まれ変わっても食べることはないだろう。いわゆる庶民の和食と訣別宣言をした僕なのに、好物を聞かれると、「しいたけと小芋」と口からするっと出てしまう。

京都の上七軒でも東京銀座でも金沢片町でも長崎思案橋でも、今の僕は「しいたけと小芋」。

そして、母の味と比べては「この店にはもう来ない」とこぼしてる。

母の味を再現できるのは僕と兄しかいない。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

おもひでぽろぽろ、光

縁側でえんどうをむいて豆ごはんの支度をしていた。さやの持ちかた、左手の薬指の添えかた、親指ではなく人さし指の傾けかた、お母さんの教えかたは上手だった。はじめての僕が夕飯のときにお父さんに自慢したくなるほどまでできるようにしてくれた。

それまで縁側に射していたお日さんがスイッチを切ったように弱くなったとき「洋二、お茶のもうか」と、ひざの上のさやを払って立ち上がるお母さん。

まあるいお盆に二つ清水焼の湯呑みと八ツ橋のかけらをのせ、お母さんがおだいどこから戻ってきたとき、またスイッチが入った。

ばあっと明るくて温たくなった縁側。

今でも、日差しが射すと、母がこっちに歩いて来そうな気がする。明るくて温たい陽射しの柱の中には母がいる。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

京都、北野の天神さん

京都には白梅町とか紅梅町という粋な町名がある。

北野の天神さんは、そんな界隈に凜と建っている。今頃は梅の香りがやさしく風にただよっているに違いない。

父は桜の人だった。酒飲みだったからか、ワンカップを片手に平野神社の桜の下がよく似合っていた。母は梅の人。紅梅には薄墨の小紋を、白梅には萌黄の紬を。「こうでないとあかんのんえ」と言いながら、本当にその通りに生きてきた。

僕はおかんが着物を着るのを手伝うのが好きだった。おまくを持っていったり、帯揚げを選んだり、帯締めに指を添えたり。

だから、紅梅の香りは母の着物の匂いと重なる。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

春を待つ手紙

そうそう、「春を待つ手紙」

人間だから求めてしまうけど

それこそ悲しみと知ってもいるけれど

「求める」ということは、「待つ」ことだと思っている。

「悲しみ」は忘れることがいちばん。忘れることを「待つ」のは思いのほか人間らしいと今さらながら味わっている。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

旅のたより

下手な文字だけど、はがきを書くことが好きだ。

旅に出ると、旅先から必ずはがきを送る。送るのは一枚と決めている。誰かれたくさんに旅の心を送るほど器用ではない。

封書ではなくはがきにするのは旅の香りも一緒に届けられそうだから。旅の天気もついていきそうだから。

前略、と書きはじめると「お袋さま」となるのはショーケンの影響。だけど、実際、旅先からのはがきをいちばんたくさん読んでくれたのはお袋だったにちがいない。さて、2月は北海道。しばれる寒さも届けられたらいいんだど。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

僕にはすてきないとこがいて

雅樹は僕と同い年の優しいいとこ。いろんなことを知っている頼もしい男。でっかいオートバイを操る力強さとみんなを嫌な思いにさせない繊細さをもち合わせた安心できる男。

百合ちゃんは僕の兄貴と同い年の美しいいとこ。全国ミス着物に選ばれたうるわしい女性。なんでもできるのにそんなことを決してひけらかさない永遠の姉さん。

尚美は男家系の僕にとってかわいい妹。ちょこちょこしていたガキの時代とは打って変わって、今は家族をしっかりと守る母ちゃん。だけど、まだまだ妹分は変わらない。

そんなすてきないとこたちとのひととき。歳を重ねた僕は自分のことを棚に上げてみんなの人生を楽しそうに眺めてる。

「洋ちゃん」なんて呼ばれる心地よさは京都でしか味わえない。きょうは何人に「洋ちゃん」って呼ばれただろう。そう、僕はかつて「洋ちゃん」だったし、今も「洋ちゃん」なんだ。

親父は「洋子」だと願っていたらしい。お袋は「洋二」を確信していたらしい。おかんの勝ち!

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

車を走らせて

4つ上の兄貴と僕が運転席と助手席。親父とお袋は後部座席に。母が生まれ育った伊勢まで、年に何度も車を走らせた。

両親が起きているときは岡本敦郎や藤山一郎、美空ひばりの歌を鳴らし、後ろから寝息が聞こえはじめると吉田拓郎さんの曲に変えるのがいつものことだった。

大学生になった頃から僕がハンドルを握ることが多くなり、兄貴は隣でビールを飲んでいた。後ろからお袋が、「洋二、拓郎さんのあの歌、かけなさい」と言うようになった。

僕たちは親父やお袋が拓郎さんを聞いてくれるのがうれしくていつもいつもその曲を鳴らした。

春を待つ手紙

♪旅する人には人生の文字 似合うけど

人生だからこそひとりになるんだね

ここでも春を待つ人々に逢えるでしょう

泣きたい気持ちで冬を越えてきたひと♪

兄貴との何気ない話はいつも「おかんは春を待つよりも春を連れてくる人やなあ」となる。

僕たち放蕩息子はまだまだ冬を越えられそうにない。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

母親<おかん

日本語語彙論。「母親をどう呼ぶか」。

僕は他者には「お袋」。親しい連中には「おかん」、本人には「おかん」か「お母さん」。「ママ」と呼んだことはない。

漫画の登場人物はどう呼んでるか。場面によってどう言い換えているか。現在過去未来で区別があるか。学生の研究はなかなか興味深い。

「ママ」と呼んだことがない僕にはおかんに「ママ」のイメージはない。「ママ」と呼びたかったことがないわけではないけれど、「ママ」と呼ぶには「洋ちゃん」と呼ばれなきゃとおもっていたのだろう。「ママ」と呼ぶことはなかった。

おかんは「洋二」としか呼んでくれなかった。

ただ、おかんが呼ぶ「洋二」の声の表情の違いは熟知していた。千差万別。僕は、「洋二」の「よ」で、「よ」が音になる前のおかんの息を吸うわずかな空気の揺れで今のおかんの心情を言い当てる自信があった。やわらかい「よ」と悲しんでいる「よ」、がんばれの「よ」もあれば、あかんの「よ」もあった。おかんの「よ」は生きていた。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。放蕩息子の洋二です。

ラジオを鳴らしながら

とんとん拍子

風は南から♪

笑うと若返る。しかめっつらは身体に悪い。人の悪口のお酒はひとつも美味しくないけれど、明日への夢を肴にすれば時を忘れる。

美魔女か悪女か判断できないけれど、風は南から吹きはじめた。

僕の旅ぐらしはますます楽しくなること間違いなし!

文化の冬眠

フランクルが「文化の冬眠」と書いたのを覚えている。

僕は自分ひとりが冬眠するのは嫌じゃないけど、仲間との時間が無計画や無責任、本気でないために冬眠になってしまうことは大嫌いだ。残念とかもったいないとかで片付けられない。

だから、きょうは旅に出ることにした。研究は冬眠しちゃいけない。成長は冬眠させちゃいけない。

たつゼミ

2003年度、彩さんが第1期のゼミ長。

以来、2024年度の大輝さんまで脈々とつながっているたつゼミ。今夜は本年度の卒業研究の完成の打ち上げ読書会。

語った、笑った、飲んだ。

たこ焼きからアイスクリーム(僕は行かなかったけど)まで大いに盛り上がった。

きっと僕はこんなふうに学び手と楽しむのが好きなんだなあとしみじみしてる。

ありがとう。葉津季さん、陸一さん、百合夏さん、美優さん、大輔さん、至優さん、大輝さん。

最後の担任はとっても心おだやかです。

手だすけ

手びきって、結局は手だすけのことなんじゃないかと思いつつある。

ただ、手だすけと言っちゃうと、なんだか「先生が助けてやったんだぞお」のようないばりんぼうになってしまいそうな危うさがあるかもしれない。子どもにも「助けて」もらわないとできない、というような不安は感じさせたくない。

助けるよりも手を引くというのは謙虚さと優しさとそこに小さな私の責任感のようなものを感じる。

だけど、「引く」だけで「助け」になっていなければ残念なこと。

いつもいつのときでも、神さまに手びきしてもらって手だすけしてもらっている僕が誰かにしてあげるなんて、まだまだ早すぎるのかもしれない。

寝息

寝息っていい。一人じゃないことを確かめられる。

小さかった頃、隣に寝ている兄の寝息や隣の部屋の父母の寝息を聞き分けるのが得意だった。

寝そびれてしまったときは家族の寝息を聞きながら、ひとり、寝つけなかった悲しさと怖さに余計に目が冴えたものだった。

寝息っていい。寝息はふるさとのリズム。寝息は僕の呼吸。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

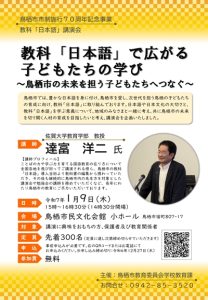

長崎で学びましょう

湯島に育つ

兄弟船はきょうも湯島に向かう。

「兄さん、まずは大根を抜きに行きましょう!」

島のてっぺんに広がる大根畑。

兄弟、赤城ィに抜き方を習って、孤軍奮闘。

3kg超えの大物。

子どもみたいにはしゃいでる僕の向こうで兄弟が大根葉で湯島の土を落としてきれいにしてくれている。

なぜ大きくなるのか、なぜ美味いのか、謎の多い湯島大根を3本抱えて小学校へ。

歓待。なんて自分で言うのは変だけど、待ってくれていたなんていうのはもっと変だけど、帰って来たって感じ。

その後の校内研究会。1年生の単元づくり。熱い。

「国語ふつうになりました。」

これは、湯島小の仲間と僕とのひみつのことば。「ふつう」って、美しい。「ふつう」って強い。「ふつう」ってかっこいい。

帰りも兄弟船。

港に着いたら船長が缶コーヒーをごちそうしてくれた。

「また来ます!」

さて、帰り道はお決まりの雲仙の温泉場。

なにもかもが楽しくてうれしくて魅力的。

その中でもいちばんが「国語ふつう!」

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。ふつうこそすべてをつくり出す恵みだと知りました。

大阪、堺といえば

塩レモンのピザ

成人式

姫、ようこそ!

鳥栖、維新

今さら、「夏は来ぬ」事件

先日、大学の教授会のあと、研究室まで帰る途中で同僚に呼び止められた。

「先生、こんど鳥栖で大きな講演会をされるんでしょ」

「ええ、よくご存知ですね、そんなこと」

「図書館とかにポスターがたくさん貼ってありますよ」

そんな馬鹿なと思っていたけれど、当日、会場に着いて驚いた。本当にポスターが並んでいる。

おかげで、それを見たたくさんの一般の市民も集まってくれた。

僕が伝えたいこと。それは「ことばが人をつくる」ということ。

校歌の言葉の意味をよく知らない子どもは、想像するしかない。

「世界に呼ばん」が「世界に4番目の」になってもいいじゃないか。

「緑なす」は「みどりいろのなすび」と想像するなんてたくましいじゃないか。

僕だって「行き交う人になぜ亀を伏せながら」って思っていたし、

せがれは「君を呼子へ 力にしてくよ 何度も」って歌っていた。

想像するから言葉はおもしろい。いろいろ問うからもっと楽しくなる。

子どもの頃から「浜辺の歌」を歌っていたいたら「あした」の意味が分からないなんてことはない。「ゆうべ」と対句になっているんだから子どもにも簡単にわかる。

だけど、さだまさしさんの「精霊流し」の「あさぎ色」は僕の知っているあさぎ色ではなかった。浅葱色のほかに浅黄色があるなんて知らなかった。

そして、僕とっての「夏は来ぬ」事件はもっと重大なことだった。

京ことばでは、「来ない」ことは「きいひん」。だから「来ぬ」は「こぬ」ではなく「きぬ」って読んでしまう。そうなると、「来ぬ」は「こぬ」か「きぬ」ではなく、「来ぬ」は「きぬ」だけ。打消も完了も「きぬ」。だから当然、「夏は来ぬ」は「夏は来なかった」しかない。

だけど、この唱歌。歌詞のどこを見ても「夏、来てるやん」となってしまう。

中学校の国語の時間に「来ぬ」を詳しく教えてもらったとき、僕はこの幼少期の「古文助動詞」にもてあそばれたような経験を「夏は来ぬ」事件と名付けた。

だから、「世界に呼ばん」を「世界に4番目の」と想像する子どもって、とってもすてきに感じる。

こんな話を聞いてくださった鳥栖市民のかた、ありがとうございました。

高校生の頃、僕は古文の大好きな理系少年だった。

なぜ、古文が好きだったか。どうして、日本語にわくわくしていたのか。

それは、唱歌や歌謡曲を母の背中で聞いていたから、父が教えてくれたから。いつもいつも歌っていたから。

谷村新司さんの「いい日旅立ち」は、言葉に学び、言葉で育つ僕たちの軌跡を見事に言い表している。

小田和正さんの「さよなら」のすてきな感じ方を紹介して講演を終えた。

佐賀でいちばん身近な町、鳥栖。夕食までのわずかな時間、ホテルの窓には白い雪。

明日はきっと積もるに違いない。真っ白な鳥栖に新たな恵みの日が来る。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

いい仕事とは

今年はじめの校内研究。

会がはずんだ。2025年。上手くいきそう。

唐津市立長松小学校。きょう、僕はこの学校に来て本当によかったと思う。

いい仕事とは、また会いたいと思えること。帰り道、振り返ってしまうこと。窓の外を見るとき、さっきの人の名前が唇にうかぶこと。

武田さん、田中さん、また来るけん。

ことしも旅ぐらし

「今年はどんな一年を生きるか?」

せがれが小さいときからお正月に言葉にすることが我が家の習慣だ。「どんな一年にするか?」ではなく、「どんな一年を生きるか?」が大事。

そんなことをお正月に語れるために、年末には「家族作文」を書いている。上のせがれが文字を書きはじめるようになってからだから、今年で23枚目の家族新聞ができあがったことになる。

さて、僕の一年、今年の僕。

やっぱり「旅ぐらし」がいちばん似合っていそう。

みなさんの町をたずねたときはどうか一献の杯を!

今年もいつもの鞄をさげて、風の吹くまま気の向くままの旅です。

干し草に新しい光を

主の平和

早起きしてアップロード

今年はものぐさだった。「たつログ」未更新。

書いていなかったわけではない。机に向かわなかったわけでもない。ものぐさ。そうなってはいけない、と大晦日に早起きしてアップロードした。

お正月のすきま時間に読んでくれるかたがいるかも。

2024.12.29 真摯な研究とは

2024.12.28 年の瀬

2024.12.27 ひみつの出張

2024.12.22 人の中で

2024.12.20 入院

2024.12.19 ちょっと行ってくるけん

2024.12.14 指月会はどこまで続く?

2024.12.13 ひろの安定感

2024.12.09 学びが学びをつくる

2024.12.08 薪しごとの仲間

2024.12.03 朝霧

2024.12.02 大学生の学び

2024.11.30 大阪、ええとこや

2024.11.29 諒の成長

2024.11.26 小西教室、学びにあふれている

2024.11.22 学び続ける教師

ということで、よいお年をお迎えください。

大晦日は外食べ

鹿児島の妹から鶏の煮物の動画が届いた。見事なまでの色つや。香りまでが届きそう。

よしっ決めた!

明日は我が家で芋煮会をする!朝から薪をつくりながら芋煮会!

真摯な研究とは

僕の友人に國枝勇希という男がいる。前任の大学で知り合った男なんだけど、数年前に再会してからは2ヶ月に一度声をかけ合うようになった。國枝は、国語科、体育科、道徳の学習など、「学ぶ場」において《問い》を立てることを日常にしている。さりげなく「子どもは《問い》を立てて成長しています」という國枝に僕は何か憧れのようなものを感じる。

國枝は子どもと真正面に向き合う。

國枝は不器用なくらい子どもを信じ、子どもを受け止める。

その誠実な対峙の姿勢はきっと誰もが憧れる教師としての矜持なんだと思う。

僕には決して近づけない美しさがある。

不器用な國枝がまぶしく映るのはなぜだろう。

そんな國枝が綴ったものが教育誌に掲載された。

冒頭、次の文が力強い。

・年間計画を立て実践することで子どもたちの「できる」を着実に積み重ねることができた。

・通常の学級、育成学級(特別支援学級)、総合支援学校(特別支援学校)に関係なく、自ら問いを立て解決する力、その考えを周囲に発信する力、相手の言葉から感じたことを発信する力は、すべての子どもたちにとって将来の生き生きと自立した生活を送るためにはなくてはならない力である。

「達富先生、育成学級の子どもが《問い》を立てて学ぶようになって本当によかったです。」の國枝からの言葉を僕はたからものにしている。國枝から学び、國枝学級の子どもに学び、竹の里小学校と一緒に成長したこの数年間、僕は本当に充実していた。

特別支援教育研究、2025年1月号(通巻809号)、東洋館出版社、ぜひ、手元に置いて何度も味わってほしい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。國枝の仕事にふれさせてくださってありがとうございます。

年の瀬

やりたい仕事はあるんだけど、それらに蓋をしてきょうからは冬休みに夢中になるつもり。

晴れたら薪づくり、海あそび、車洗い、土いじり。

雨のしずくを聞くときは、本棚の入れ替え、文房具の手入れ、撮った写真の選別、アップできていないたつログの追加。

雪が落ちてきたら、跳ねるようにスタジャン来て散歩、タープの下で焚き火ビール、八代亜紀を聞きながら雪見酒。

星が輝いたら、神さまに感謝。輝かなくても神さまに感謝。いつも感謝。

ひみつの出張

これで仕事納め。自宅に帰ってきた。

神さま、1年間丈夫な身体をありがとうございます。

人の中で

入院

「寅ちゃん」が入院した。

持つところのひび割れが気になりはじめ、重たい荷物を入れるのを控えていた。ところどころ、くたびれてきたので思い切って入院させた。

軽トラに積んで作ってもらった匠に診てもらうと、1月末までの入院となった。

2月の北海道には間に合う。

僕はとっても悲しい気持ちで寅ちゃんをお店に置いてきた。しばしのことだけど、別れがつらい。

寅ちゃん、しっかりな!

神さま、寅ちゃんを守ってください。