ちょっとしたことを綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆、時々たつログ。

たつログ

えとせとら

Long Time No See

台風見舞い

「屋久島が台風の目に入りました。風がやんでいます。」のメッセージを受け取ったとき,僕はランタンのマントルを焼いていた。

「こんな日の海岸温泉はどうなっているんでしょう。」と送りながら,僕はクックバーナーにホワイトガソリンを入れていた。

家の中でキャンプするみたいでわくわくしないでもないんだけど,やはり怖い。

みなさん,どうかご無事で。

屋久島,あくゆう,天草,美里町,宮崎,若松島,長崎,大分,佐賀,福岡西南,今日明日は大人しく,音無しく。

干物のうたげ

10月になったらPENNY LANEで「干物のうたげ」をやります。ぜひ,ご参加ください。

これでもか干物!ビールと熱燗で夢を見ましょう。

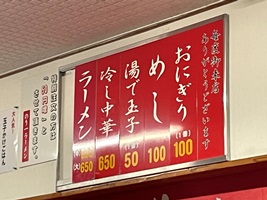

長崎新幹線

凍えることない僕の旅

定宿。部屋もいつもの一番室。朝ごはんの時間も伝えることなく七時。

田舎に帰ってきたような時間だ。

と、女将さん登場。この半年ばかりの話を聞きながらの朝ごはん。お茶を入れてくれたり、梅干し入れのふたをあけてくれたり。

「そうそう、焼酎、持って帰んなっせ。」

てっきり昨夜飲み残した焼酎のことだと思って焼き魚を食べていた。

サービスなんかじゃない身内感覚。

「行ってきます。」と宿を出る。いつまでも見送ってくれる姿をミラーに見ながら,僕は左折。きょうは天草文化交流館。

なんとも昭和。

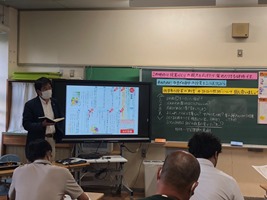

風格と貫禄と誇り。そんな部屋で熱い授業論を2時間半。

帰り道,玄関で「ああ,面白かった。」と若い教師たちが記念撮影をしている。ここに来てよかった。

さて,きょうは港から時計と反対回りで帰ろう。

普賢岳近くの紅葉がはじまったか確かめたいのもある。雲仙教会で黙想したいのもある。高いところから眺める橘湾に溶けこみたい気持ちもある。丁寧な石積みに触れてみたいのも本当。

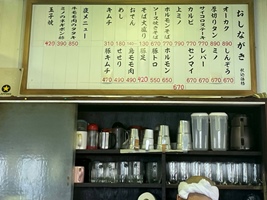

だけど,ほんとうは,これが無性に食べたくなったから。

ほんとうに美味しい。

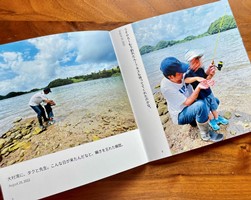

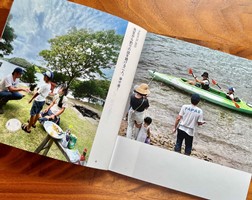

家に帰ると素敵な贈り物が机の上に。この夏の写真集。

こんなすてきな夜は,もう一杯のんでねよう。

先週は北海道,きょうは天草,来週は大阪,京都,鹿児島。

まだまだ続く僕の旅。

凍えることない僕の旅。

神さま,ありがとうございます。

さあ,天草 重陽の節句

僕にとって生涯最良の日,9月23日

夕焼けくらべ

角砂糖はひとつ

旅から戻ってからというもの,僕はコーヒーを飲んでいる。ふだんならお茶の僕がコーヒーを飲んでいる。

もちろん,二杯目。角砂糖はひとつ。

北の大地ロス

ホームグランド

暮らしをたどる

寒い友だちが来たよ!

給食は瓶の牛乳にグラタン。玉葱スープとふんわりとあたたかいパン。やさしい給食。

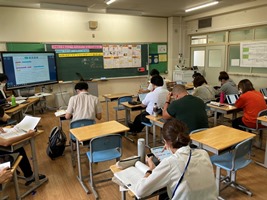

3時間目も4時間目も,そして5時間目も。給食よりもやさしくあたたかい時間。

校長の口ぐせは「おとなだから」。校長の友だちの口ぐせは「一緒にやろう」。

一緒にやるのは子どもだけではない。子どもが一緒にやるとはかりしれない楽しさが生まれることは知っている。大人が一緒にやれば,ためいきが出るほどの感激が回りを包む。

「問いのレベルが気になります。」

僕はこう答える。

問いのレベルは子どもの学びのレベルです。

発問をしているだけでは見えてこない,子どもの学びのレベルが見えます。

発問で分かるのは,子どものその発問についての理解や記憶のレベルです。

問いを立てる学習で分かるのは,子どもの「学びまるごと」です。

「子ども一人一人に寄り添いたい。」

僕はこう答える。

二人の子どもに対して,同時に寄り添えないなら,一人ずつ寄り添うしかない。

二人の力に差があるなら,同時に寄り添うことはできない。だったら一人ずつ寄り添うのがいい。

きょうの授業は適度な距離と,確かな時間配分で一人ずつに寄り添っていた。

だから二人が認め合っていた。体調が悪くても学びたい気持ちがそこにあった。

「きのうの40の問いを厳選したのですが。」

僕はこう答える。

素晴らしい仕事をなさいました。

教師は教える仕事をするのですから,値打ちのある問いとはどういうものかを教えることは尊いことです。

言葉が足りなければ付け加える。

言葉が適切でなければ書き換える。

値打ちを高めるためにかかわる。

教師はもっともっと問いを立てることにかかわるべきです。

解決に苦戦する問いもあります。解決できない問いもあります。

だからこそ本物の学びになっているのです。

教師から外に飛び出そうとする学びがきょうの6年生にはありました。

これまでは言葉を飲み込んでいた子どもが,きょうは唇をふるわせて表現していた。

これが単元学習なのです。

「友だちとの学びの交流を充実させたいのです。」

僕はこう答える。

対話的な学びはあくまでも手段。

もちろん「話すこと・聞くこと」で対話を教えるときは目標。

話したいから話す。話し合いたくないときはまだ話せない。

だから,切実な話題が生まれるような学びをしたいのです。

まれに,教師の問いが切実な話題になることもあります。

ですが,《私の問い》は常に切実です。

だからこそ,切実な《私の問い》を立てられる力を育てたいのです。

「思考操作はどこまでも具体的でいいのですか。」

僕はうれしくなった。

そうなんです。もっともっと具体的であっていいのです。

いえ,具体的でなければならないのです。

そして,その具体的な「思考操作(思考行為動詞)」はどのように考えるものなのかを教えるのです。

教師は,教えることが仕事なのです。

「指導事項(Aフレーズ)からの問いを立てさせたい。」

僕はこう答える。

だからこそ,この単元はなにができるようになる単元なのかをちゃんと示すことです。

教師だけが結末を知っている劇場型授業をやめましょう。

子どもが果てしない力を発揮し続け,創造し続け,面白いと実感する学習をつくりましょう。

そのためにも,「できるようになる」学校であり続けましょう。

「指導事項と《私の問い》と言語活動がつながっているか」

僕は感嘆した。

つながらなくても学習に見えます。学んでいるように見えます。

子どもも学んでいるつもりになります。

しかし,できるようにはなっていません。

ではどうするか。

つなぐのです。はじめは教師がつなげばいいのです。

すぐに子どもがつなぐようになります。

指導事項と《私の問い》と言語活動がつなぎます。

「こんなこと(A)ができるようになりたい。」

「だからこんなこと(C)をするよ。」

「じゃあこんなこと(問い)を解決しなきゃ。」

「こんなこと」をちゃんと分かり合える子どもって美しい。

「《問い》を解決したら言語活動のここに役立てられるよ」って,言葉にできる子どもを育てましょう。

それって,教師の評価規準を自分の「がんばりどころ」としてとらえている証拠。

教師の手元にある評価規準が子どもの机に乗っかったら,それは「がんばりどころ」になるんです。

「教室のひとつの事実はつながっていますね。」

僕はその通りとうなずいた。

子どもの断片的な学びをつないでいるのは教師です。

と思っているのも教師です。

子どもの学びは断片的に見えます。

事実,子どもの学びは断片的であることが多いです。

しかし,教師がつながなくてもつながっていくこともあります。

教師がつなぎそこねることだってあります。

教室はいろいろです。

ただ,言えることは,教師はつなぎたがります。

そして,

教師は自分がつないだのに,自然とつながっていることにして,そのことをほめるのが上手です。

次はもっとうまくつなぐことができるよ,と教師は子どもを導きます。

だから,教室は育っていくのです。

教師がいるから育ちが軽やかなのは確かです。

教師が案内するから子どもは自覚し,定着していくのです。

子どもは学校の主人公です。

そうなると,教室の主人公は,やっぱり,教師かもしれません。

教える主人公は教師であっていいはずです。

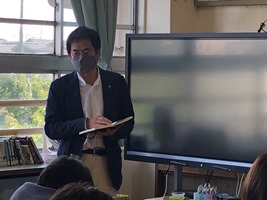

校長が言う。

「私たちは授業の前後,単元の前後の子どもの変容がうれしい。校内研修も同じ。この時間の前と今とで私たち教師が変容できたのなら,きょうはいい一日です。」

僕は,ここに来てよかったと心から思っている。大人が本気で一緒にやったらこんなことができるんだ。

まだ二度目なのに,もう仲間内の気分だ。寒い友だちの気分だ。

だって「遠慮はいらないから楽しんでいきなよ。」って言ってくれる仲間がこんなにいるんだから。

さて,明日の仕事までは自由。サイコロふたつ持って落陽でも見に行くか。

いいもん,見っけ!

明後日からの北海道出張にむけて着々と準備を進めている。朝日小学校で使っている教科書は,僕がいつも使っているものとは異なるので,いくども読み返している。

今回は,全学年が授業を見せてくれる。言語活動に浸っているところもあれば,《問い》を立てるところ,《問い》を解決しているところもある。まさに単元をまるごと学べる絶好の機会だ。僕の胸も高鳴る。あと二日。

「よろしくお願いします」のお土産ではなく,「また来たよ。さあ,一緒のやろう!」のお土産を準備したい。とはいえ,北海道。僕の鞄におさまる量はたかがしれている。さて,何にするか。

ここしばらく,ずっと,いつも,何度も思案中。

ちゃんぽん17人分だと多分,僕の腕がちぎれる。

カステラ,こんなの札幌のデパートに行けば買うことができる。

温泉のもと。登別に負けるとは思わないが,別に雲仙を運ばなくてもいい。

そうそう,長崎と言えば鯵,鯖,伊勢エビ。とはいえ,鮭解禁のこの時期に無粋。

と,きょうもまた思案しながらの昼食。

ひとりで網焼きの鳥。一人鳥焼き。いいじゃないか。

僕は,モモもムネもつくねも,生のピーマンでくるんで食べるのが好きだ。

ごちそうさまでした。満腹。と,会計をお願いしているときに妙案!

これでお土産もととのった。寒い北海道の放課後,ほっとひと息。一緒に職員室で語らっている気分になってもらおうじゃないか。

神さま,きょうも一日ありがとうございます。台風が東から西に動いているそうです。そんな時代,もっと地球にやさしい営みをつづけられるよう,謙遜のうちに生きていきます。

芋づるが歌う土の歌

何を学ぶのか,何を学んだのか

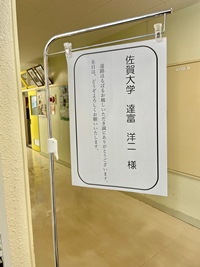

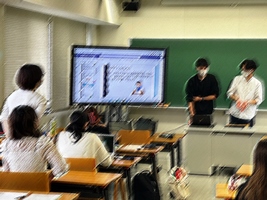

きょうは佐賀の勉強会。を,長崎で開催。

リモートでつないだり,マスク越しに議論したり。不自由だけど,そこに学びがあるのは確か。

今回は,達富企画で「筆で書こう!演習」も取り入れた。

ちょっと緊張しながらの書字。気持ちいい。

どうやら,僕の筆は不評のようだ。穂先の柔らかさが不自由だそうだ。

マスクも筆も不自由。だけど,その不自由を創造的なものに変えることができるのが人。

そう言えば,昼食の焼き場をこしらえるとき,切り炭に火をおこすのにバーナーを多用する若者に辟易した。前回も教えたはずだ,と口走ってしまった。楽をし,考えることなしに,バーナーの先を炭につっこんで火をおこしたいならガスコンロを使えばいい。ここに来なくても安くて食べ放題できる店に行けばいい。

食わせてもらう,遊んでもらう,ぜんぶやってもらう。そうでなければ不自由だと愚痴をこぼす。

そうではなく,自分で食べる場を調える。自然のふところに抱きかかえられて遊ぶ。責任と工夫の中で創造的に生きる。それが大人であるはずだ。そんな大人の姿を見て子どもは育つ。

火がとぼしくて,風にいたずらされて,思っていたより時間がかかった帆立の貝焼き。

じゃあ,次はどうすればいいか。

かんたんなこと。風よけを立てる。その前に炭の組み方を変える。流木を鋸と鉈で調える。火がこっちにまとまってくるように空気を操る。そうするだけで,自然はぐっと僕たちにやさしく近づいてくれる。

授業力をみがくのは参考書を読むだけではない。直接的な指導方法について語り合うだけではない。学び続けようとする感受性を高めようとすることなしに授業力の向上など実現するはずない。

僕は自然の中に学んだことを教室に散りばめている。1時間も風の音を聴いていれば,受け持ちの子どもにぴったりの風景が見つかる。自然の風景の数は子どもの数よりうんと多い。そうか,そうなんだ。

そんなとき,本当に僕が担任でよかったんだろうか,って小さくなる。僕でよかったでしょって,そんなことは絶対に言えないし言わないけれど,縁あって万里の川を越えて出会った偶然に感謝しているから,僕はもっともっとその子どもの景色を探し続けなければいけないって自分を見つめる。

休みの日に学び合う仲間が集うこと。この尊い習慣を,もっともっと高めたい。学び慣れないように,学んでいるつもりにならないように,教師として生きていることを見失わないために,集うことは確かめ合うこと。集うことはみんなが高まること。それは他と離れて群れることではなく,誰もが近づき合うこと。いつもそばに感じ,声を聞き合うこと。

さあ,10月の指月会。その前の9月23日。佐賀じゃない地域からも集まりませんか。県内,そんな時代じゃない。

さあ,準備準備

さてと,きのうは9月23日の分,きょうは9月24日の分。新幹線の指定席を予約することができた。

これで,9月23日の「長崎の集い」の個人的な準備はととのった。あとは研究会の準備。

この準備期間がなによりも勉強になる。主体的に学ぶということは自分が見通しを立てること。自分で見通しを確かめること。お客さんにならないこと。集中し,継続し,点検し,修正し継続すること。僕はずっとスタッフでいたい。創り手でいたい。学び手でありつづけたい。成就感は準備期間が連れてくる。

それもこれも心づくし。

大阪まいどおおきに空港

大阪に来ている。

この学校とはもう5年ほどになる。みんな仲良しになれた(と僕はおもってる)。

きょうのお土産は学校の畑の「鳥飼茄子」と仲間たちの熱さ。

きょうの研修会での声,

「評価のお話大変興味深くお聞きしました。そして更に悩むことにもなりました。評価の概念の違いに苦しみながら達富先生のお話をお聞きしていました。評価規準表を先に配ることによって、評価を気にしながら学習する子どもにはしたくないと思いました。やはり学習自体、その単元の教材の特性自体が楽しいと思える学習にしたいと言う強い思いがあります。ただ、その一方で児童の実態には合っていると考えます。その辺りを自分自身の中でどのように折り合いをつけるか今後の自分自身の研究課題だと確認できました。」

僕はこのような声を聞けることに感謝している。だって,これは僕の声でもあるからだ。

「評価を気にしながら学習する子どもにはしたくない」。その通りだ。

だからこそ,評価規準は「がんばりどころ」と考えてはどうだろうか。

「学習自体,その単元の教材の特性自体が楽しいと思える学習にしたい」。その通りだ。

だからこそ,「学びがいのある学習との出会い,読む値打ちが染みこむ作品との出会い」にもっと丁寧に向き合わなくっちゃいけないんじゃないだろうか。

僕は,かつて,「学習自体,その単元の教材の特性自体が楽しいと思っている」子どもにBの評価をつけることができなかった。「こんなに授業を楽しみにしているし,あんなに一生懸命やりつづけたんですよ。それなのにやっぱりだめなんですね。」って,あんなに悲しかったクリスマス前の個人懇談はなかった。

そうなんだ。だからこそ「単元びらき」が大事なんだ。

単元びらきは「作品(題材)との出会い」であり,「学びとの出会い」である。心の底からわくわくする物語,好奇心がかり立てられる説明文,気になってしかたがない話し合いの話題,すぐにでも書き出せそうな作文の材料。教科書をちゃんと扱えば「作品(題材)との出会い」は間違いない。

だけど,教科書をきちんと理解できていない僕はおそまつな「学びとの出会い」にしかならなかった。わくわくする物語なのに,力がついたかどうか分からない学習にしてしまったことなど数え切れない。知的好奇心から始まった説明文の学習があくびと未完成の言語活動でしめくくられたとき,間違いなく失敗していると身体が冷たくなった。

評価規準表は子どもを量り売りするための一覧ではない。評価規準表を作っておくと,僕みたいに単元の途中で道を見失う者であっても,ちゃんとまっすぐの道をたどることができるためのもの。ついつい,これもあれもと教師の都合と教師の興味によって脱線する発問群に包み込まれることなく,子どもの学びの見通しを大事にできるもの。

そんなことじゃないかなあ。

ここに来ると,いつもいつも,若かった頃の自分に会える。若かった達富がたくさんいるこの小学校は,恥ずかしいくらい正直で,自慢できるくらい正直だ。

神さま,きょうも一日ありがとうございます。

たこ焼き食べて帰ります。

たつとみせんせい!

僕の大好きな映画「男はつらいよ」で寅さんは,マドンナに「寅さん!(←このマークがぴったりではないんだけれど)」と呼ばれたら「はあい♪(←これも音符じゃないんだけれど)」と答え,目を細めて跳ねるように動く。

昨日,今日,僕は小学校1年生にやられてしまた。心うばわれてしまった。

「たつとみせんせい!(←何度も言うが,もっと適切なマークがほしい)。」と呼ばれるたびに,ほいほいとこの男の子のそばに弾むように行ってしまう。

「ちょっと待って。」という自分の都合の無粋な返事はしたくない。「はあい」しかない。担任時代以上に軽やかだ。まるで爺やのようだ,と思いつつ「はあい」とやってしまう。

こんなに楽しませてくれたんだから,最後にシーカヤックツアーに連れて行ってあげよう。おじさんの自慢のガリラヤ一周コースを15分で行くよ。スピード出すけん,楽しまんばよ。

こんな日曜日はいつまで続いてもいい。こんな日曜日がずっと続かなきゃいけない。

またおいで。すぐおいで。いつでもおいで。

PENNY LANE ロスになっちゃうぞ。

おじさんは,すでに

510 Family ロスになっているゾ!

神さま,今日も一日をありがとうございます。子どもの声は,ただそれだけで面白いです。

アレルヤ

いのちはつよい

左の写真。ちびっ子が僕の鞄に乗っかっている。

右の写真。そのちびっ子がリールを巻いてキスを釣り上げた。

いのち、育ってる。

もちろん糸を巻いただけだけど,ちゃんと2匹のキスが跳ねた。あとからもう1匹も釣れちゃった。

合計3匹。釣り上げたちびっ子は「たっくんもっと釣りする。」を繰り返している。

と,思っていたら,釣ることより面白いことを思いついたらしい。キス並べ。

僕の軽トラのへりにキスが並べられている。まるで3両編成の新幹線のようだ。祝!九州!click!

そしてママはこの3両編成のキスをさばくと意気込んで包丁を握っている。

たいしたものだ。ちゃんとキスの天ぷらになった。

夜はキスとアジの天ぷら,焼き肉,カンパチステーキ。と,心づくしの予定通り。

神さま,今日も一日をありがとうございます。いのちに囲まれ,いのちにつつまれ,いのちに感謝しています。3人のちびっ子とパパとママ。

僕たちの家に来てくれてありがとう。

心づくし

いよいよ明日,元気なファミリーがPENNY LANEにやってくる。

僕は3週間前から天気予報に一喜一憂していたが,あまりの雨予報に悲しくなり,最近は予報を調べることさえしなくなった。テレビなど信用できない。大好きな南さんの予報だって外れるに決まってる。

雨でも曇りでも心づくしに変わりはない。だけど,晴れてほしい。海で三人のチビっ子に自然の中に生かされているってことを全身で感じてほしい。人は海が好きなんだ。

とにかく遊ぼう。

明日,朝ごはんを食べたら,あとは水分以外はなにも身体に入れずにおいで♪まっすぐ長崎を目指しておいで♪

昼ごはんは石窯ピザからはじめよう。ポテチのチーズの燻製を食べながら冷たい湧水を飲もう。釣ったキスと豆アジの唐揚げ。昼はここまで。

海遊びのあとは鯛の造りと琉球と包み焼き,イシダイしまごろうは蒸して食べよう。カンパチは溶岩焼きとなめろう。岩牡蠣は生とガーリック焼き。ムール貝で美味しいスープをつくってあげる。

夜食は自慢の手製のちゃんぽん鍋。

ああ,長崎和牛を食べるタイミングがないじゃないか。胃腸はどれくらい元気だ?

翌朝は,達富王国のお味噌汁と鯛めしではじめよう。そのあとは,海につかりながらアンチョビパスタを食べよう。帰りは眠るだけだ。

帰りのフェーリーから降りたらPENNY LANEでの二日間は夢の国になっているかも。

それでいい。それがいい。

芝生もととのえた。海岸も美しいぞ。カヤックも万全。海遊びの道具はぜんぶ点検済み。柴犬たちも待ってるぞ。

あとは,あとは,なんだろう。あとは,,,

ああ,そうそう,あとは天気予報。

だけど,こればっかりは僕の心づくしではどうにもならない。

心づくし。このやっかいで待ち遠しい時間。

いちばん楽しんで,待ちくたびれてるのはこの僕にちがいない。

やれやれ。

神さま,元気なファミリーが元気に帰れますように。

アレルヤ

燻製に酔う

5番,ピッチャー,達富君

桃は夏か秋か

椅子に身体をゆだねて空を見る

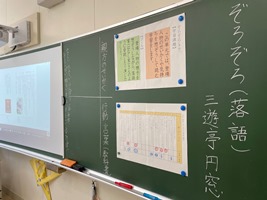

9月23日・コンパクトライティングを学ぶ

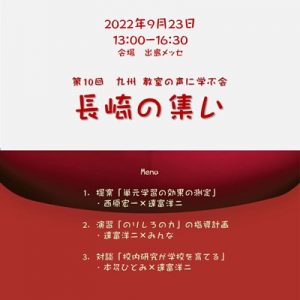

2022年9月23日

長崎市出島メッセにて「第10回 九州教室の声に学ぶ会」を開催します。

テーマは「コンパクトライティング」です。

言語活動として書くことだけでなく,

見通しや振り返り,習得した資質についても記述できる学び手を育てるために,

教室にコンパクトライティングを取り入れ,書くことを日常化する方法を学び合いませんか。

まだ,若干,定員に余裕があります(追加募集)。

興味のある方,ぜひ,ご参加ください。

夏のたより

さて、学びの集い

何をおいても素晴らしいのが前田氏が模擬授業を行うことだ。教頭の職についても授業の腕をみがくことに惜しまない努力をしている姿はまぶしい。

この姿を若い教師はどう見るか。

そのことを語り合うだけでも値打ちがある。

きょうの研究会。確実にアップデートさせる。

学びに小休止はない。鹿児島に集った者だけのアップデートをかけがえのないものにしよう。

同時中継を見て学ぶ人たちに会場の熱さを届けたい。

まずは,腹ごしらえ。大隅うなぎをたらふく食べて会場入り。

これまでで最高の研究会になるのは間違いない。大事なのは,今からの最高の時間にすることだ。きょうの参加者に実りあれ!

おのずと,力が入る。

参加者が語り出す。おのずと,成果があふれる。

鹿児島。このかけがえのない時間を作ってくれた仲間にありがとうを届け,ありがとうを往復し,ありがとうを分かち合い,つないでいくことを誓い,語り合おう。

あの日も同じように

あの日も同じように青い空だったはず。

僕の家の庭の栗の木と入道雲。越してきた年に祈念に植えた栗の木にこれでもかと実がなっている。

祈念の木。

たらふく食べよう。甘い栗をたらふく食べよう。そう願いながら。鳥も誰も地もたらふく食べてお腹を満たそう。身体を安心させよう。間違いをおかさないように命を安心させよう。

今年の平安はゼミ生と祈った。

11時2分。達富研究室には僕と佐世保に暮らすゼミ生。どちらともなく掌を合わせる。僕は十字を切りながら。

こうして穏やかに暮らせていること,こうして大好きな場所で安心して生きていること,こうして大きな愛に包まれて生かされていること。ぜんぶぜんぶ,あの日もそうだったはず。

ほんの少し何かが間違ったから。だったら,これからは,ほんの少しも間違わないようにしなきゃ。

ほんの少しも間違わないようにするために,まず自分の都合を捨てることを誓う。

僕の8月9日はそんな一日。

自分の都合を捨てる。長崎には平安がよく似合う。平安は長崎が約束する。

アレルヤ。

最終日のごほうび

寅さん忌

鈍行の窓に問うてる寅さん忌

きょうは飛行機も新幹線も特急もなし。移動するなら鈍行。つっかけで歩く。できれば畳の上で口上のひとつでも。

仕事帰りに柴又でもと思ったけれど,偲ぶ人が多く集まる処に足を運ぶよりも静かな温泉で「 信州信濃の新蕎麦よりもわたしゃあなたのそばがいい」とやるのが似合いそう。

と,仕事帰りに湯に寄った。

旅の疲れは湯につかるのがいちばん。相棒も同じ。昨日の鉄板からの油まみれをきれいに流してやった。

頭をつかったあと腹がへる。ちょっと足をのばして楽しむことにした。

あひるのパリパリ揚げをめあてに入った店。

「擬音語・擬態語」。カタカナは音,平仮名は様子。だったら「この場合は平仮名でしょ!」と確信して一口目。食べもしないで間違い探しに勝ったような気分になっていた自分が恥ずかしい。

この店のパリパリは間違いなく「音」。パリパリにはビールか紹興酒か。きょうもよく働いた。

神さま,きょうも一日ありがとうございます。鈍行旅のように人の声のなかで生きていくスタイルを教えてくださってありがとうございます。

旅も三日目なら

空とことばと日本地理

一昨日から兵庫県の日本海側の小さな町に来ている。空気が美味しい!と言いたいところだけど、ここまで暑いと深呼吸をするのもはばかられる。

僕の住む長崎の海では水揚げされない魚たち。「ほうう、」としか言えない僕の美食語彙は極めて少ない。

昨日は打って変わって但馬牛ざんまい。お昼の但馬焼肉弁当、夜のホルモンそば。やっぱり「ほうう。」の連発だ。

「美味さの箱根越えだ。」とか「美味さの波状攻撃だ。」五郎ちゃんのような描写力がほしい。

研究の成果はもちろんのこと、この町での二日間は夏休みのはじめの彩を青くした。

そう言えば,泊まった民宿は畳のへりまで青く青く魚が泳いでいた。

さて、旅の続き。風の吹くまま気の向くまま、というわけにはいかないが僕は鳥取空港で離陸を待っている。いつものように公志への罪を思い出しながら。

ところで、鳥取空港は「鳥取砂丘コナン空港」と呼ぶらしい。実際、空港ビルにもそう表示されている。

そういえば、おとなり米子は米子鬼太郎空港、高知は高知龍馬空港、豊岡は但馬コウノトリ空港、宮崎は宮崎ブーゲンビリア空港。行ったことはないけど、おいしい山形空港、徳島阿波踊り空港、北海道のまんなか旭川空港というのもあるらしい。

中学校の社会科で習った知識がつながるよろこびがこんなところにもあった。中学の教科学習は生涯にわたって役立つ。これは間違いない。僕は今でも試験管を洗うこともまつり縫いも蹴上がりもできる(はず)。こうして日本地図を言葉にできるのも南先生のおかげだ。

となると、僕の住む長崎空港はどんな名称になるだろう。今のところ名称は聞いてはいないが、さしずめ、長崎カステラ空港とか、長崎ちゃんぽん空港といったところか。

どうもかっこよくない。

個人的には「長崎祈りといつくしみ空港」とかがいいんだけど少しばかり長い。

大阪空港なら間違いなく「大阪まいどおおきに空港」だろう。

長崎平和祈念空港、長崎祈り潮騒空港、長崎西海紺碧空港、これまた自分の貧弱な語彙にあきれる。

さて、これから、羽田おもてなし空港にむけて出発。ひと仕事終えたら、今夜は神奈川ベイスターズ空港を新設してひとっ飛びしたいくらいだ。

神さま、きょうも一日をありがとうございます。日本海、ここにも仲間をありがとう。いつもいつもつながりをありがとうございます。

浜坂,二日目

「朝から冷やしておきました。」という会議室は確かに涼しくて快適だった。

だけど,すぐに暑くなったのは,浜坂南小学校の教員たちの情熱。

いい学校だ。ここにも通いたい,と,すぐにファンになってしまう自分もちょっと気に入っている。

日本海の夏休み。

今年もいい夏だ。

このあと,明日の一便で東京に向かうために鳥取に泊まる。今夜の鳥取の夕飯はまさに孤独のグルメ。

・・・・・・

鳥取,何年ぶりだろう。

この町の駅前はやけに文具店が多い。

まずは,老舗「ヲサカ文具店」

そして,紙の専門店「加藤紙店」

まだまだあるが,僕のお気に入りは,「万年筆博士」

インターネットで調べればこの店の魅力は十分に理解できる。長崎の「万年筆病院」に勝るとも劣らない。

昨日の「砂丘そば」よりも驚かされた。「スタバ」の珈琲はよく知っているが,

「すばば珈琲」ははじめてだ。しかし,この店で時間をつぶしているわけにはいかない。目指すのは今夜の夕飯。

ということで,

ねじり鉢巻きの大将が包丁で切り分ける肉,それを厚くて熱い鉄板で焼き上げる女将の手慣れた技。

できあがった「ホルモンそば」に僕の相棒も呆然としている。

鳥取,いい夜を過ごせそうだ。

さて,休みをとって日本海

始発列車で長崎を発つ。身体に力をためようと,朝から重たい食事。

薄切りされた牛タン塩焼き朝食。これが,美味しい。

途中,岡山での乗り換え時間で食べることが難しいと考え,朝昼兼用だ。

予想通り,岡山駅で駅を歩くだけ。この駅は四国への玄関口でもある。高知に向かう列車はアンパンマン。

僕はここから鳥取へ。右に左に小刻みに揺れる山越えの列車が僕は嫌いじゃない。空けて見える日本海が楽しみだ。

さて,鳥取駅。「砂丘そば」。いいじゃないか。寄らない手はない。どんな味がするのだろう。砂丘味。

なんてことはない,駅そば。だけど,それがいいじゃないか。10種類の具が巻かれた巻き寿司は砂丘に舞う風のようだ。

ここからは山陰線。

扇風機列車が懐かしい。おばあちゃんと高校生と語りながら1時間。立ち上がって見送ってくれる17歳。九州の大学に来るときは連絡を,と笑顔で別れた。

さて,長い一日は実はこれからがはじまり。

待ってくれるなら,僕はどこへでも行くから。この言葉に嘘も大げさもない。

本当に,来てしまっている。日本海,浜坂はいい町だ。

朝からみんなと一緒、そして

朝6時からzoom。みんなと一緒。しかも,一緒に「本づくり」の企画。教師として働いてきた集大成の一冊にすることを約束する。一緒にやろう!と,気持ちいっぱつ,一も二もなく賛同して集まってくれた九州の仲間には感謝しかない。

きょうもきっといい一日になる,に決まってる。

さて,朝ごはんをすませて僕は大村線に乗る。大村湾の空は間違いなく青。これぞ夏休みの空。どこまでもどこまでも青く,大村湾。

会場到着!古民家がきょうの教室。

20年ぶりのアート・ゲーム。長崎県時津町の子どもたちとアート・ゲーム。もうわくわくしかない。

まずはマッチング・ゲーム!

ラファエロ,ゴッホ,ゴーギャン,シャガール,ピカソ,小磯良平,向井潤吉,そして山本二三。

これらの画家が描く「人物」「家」「空」をマッチングさせる。

そして,次は「絵に空いた穴をかくそう!」!

8人の画家が描いた「空」のなかから山本二三の空と雲を選んだ。なぜ,山本二三って?そんな無粋な質問をする前に3秒考えれば分かる。

色鉛筆の色を選び,色鉛筆の動かし方を説明する。このとき,絶妙なアシスト!僕は僕の愛するアシスタントなつきと二人羽織。僕たち二人の二人羽織は抱腹絶倒だっただろうけれど,そうして写した映像はきっと分かりやすかったに違いない。だって,このあと「空にできた穴の修復」に、子どもたちは水を打ったような静寂の中,色鉛筆が紙の上を動く音だけが響いていたから。

いよいよ,3つめのアート・ゲーム。「こんなときは,この絵の中にはいろう!」

まずは「喜怒哀楽」の様子を表したフィギュアをつくる。そして,山本二三の背景を10枚,準備し,その中から4場面を選ぶ。4人のフィギュアがその絵の中に入る。

なぜ,山本二三って?それは無粋な質問。1秒考えれば分かる。

「なつき先生」のモデル

①おっはよう!きょうもいい天気,お腹すいたなあ。きょうの朝ごはんは何かなあ?さて,学校に行ってきまあす!

②なに?この踏切,ぜんぜんあかない!学校おくれちゃうよお。

③ふう,やっと学校に到着。あれ,だあれもいないよお。げっ!きょうから学校夏休みじゃん。ぴえん。

④しょうがないなあ,空を飛んで遊ぼう!まったねえ。

みごとなできばえに子どもたちの「やりたい!」もぐんぐん高まる。

最後に一人一人のストーリーをiPadで動画に撮影した。

ゲーム名は「山本二三,4コマストーリーで,GO!」。

2345と続いていること,分かってくれた子どもはいないだろうが,僕は十分に幸せ。

なぜ,山本二三って?それは,私たちの長崎県,五島列島出身だから。「時かけ」も「もののけ姫」も「じゃりン子チエ」も二三の作品。懐かしいという感覚よりももっと近いものを感じる。地元の誇り。

美術って,自分に近づけるもの。美術って,その中に入っていくもの。美術って包み包まれ一体になるもの。

夏休みのはじめ,長崎の美術に長崎の子どもが包まれている。僕も,なつきさんもひとみさんも包まれている。いい一日,やっぱりいい一日。

神さま,きょうをありがとうございます。僕は長崎の空の下で役立つ仕事に少しだけかかわれて幸せでした。

夜,小さな食事に大きな蟹。

慈しみに感謝していただきました。

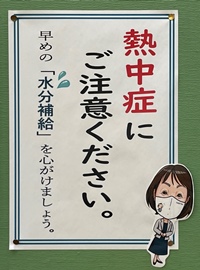

そうそう,神さま,みなさん。暑い夏にご用心です!

どこか見覚えのあるガイドさん!

さて,明日からは日本海浜坂、鳥取、そしてさらに東へ。いつもの鞄を持って僕の旅は続きます。

みんなロス

旅のおとも

土産にもらったソースいっぽん

落陽。

この夏のテーマソングは「落陽」。あれからずっと歌っている。そして,土産にもらった最後のひとつを使う日がきた。

僕が5歳の頃から愛してやまなかった京都のハムカツが我が家へ。ハムカツは厚い系よりも薄い系が好き。ときどき,厚いのも美味しいけれど,やっぱり基本はカリカリの中の微妙なしっとり。

それには,ソースが大事。

あの爺さんときたら,そんなことも覚えていた。僕がご当地ソースを探しながら旅していることを。

土産にもらったソース。

美味い。

9月に行くよ。新冠に行くよ。襟裳岬に行くよ。そのときは,若い日を語り合って飲もう。あと10年。賭けるものを探しながら飲もう。黙り通した年月を言葉にしよう。身構えずおくびょうなんてどこ吹く風って感じではしゃごう。

つながりはどこにでも

きょうは唐津。長く一緒に研究を続けていた仲間が教頭先生になり,応援している仲間がこの春に移動した学校だ。

楽しみながら向かった。途中,道に迷ったけど,早めに出かけたので15分前に到着!ぎりぎりセーフ。

と,まだ15分もあるのに職員室から会議室に先生方が移動しはじめている。

「ちょっと早すぎない?」と,うれしい戸惑い。その集団の中に見かけた顔。思いもしなかった旧友再会。校長先生も馴染みの男。

それなら話ははやい。

僕は本気で先生がたの中に入ることにした。とにかく一体。とにかく一緒。とにかく本気。

校内研修が熱いというのはいいもんだ。熱くさせられたのか,一緒に熱くなったのかは分からないけれど,ことしの夏は楽しくなりそう。

神さま,きょうも一日ありがとうございます。「つながり」とは難しそうで,実はいつもそばにあるのかもしれません。それに気づかせてくださった神さま,ありがとうございます。

心づくし

もてなすためには押しつけないし惜しまない

指折り待ってた夏休み

明日から夏休み。子どもの背中で揺れるランドセルがそう言ってる。今から夏休み。

帰り道、すれ違う子どもの表情に僕までうれしくなる。

明日から何するの?まだ学校あるの?水泳は?ラジオ体操も?

とにかく遊ぶのがいいよ。とことん外ではしゃぐのがいいよ。暑さも大雨も心配だけど、どこまでも夏休みを楽しむのがいいよ。

ひまわり、夕立、蝉の声。

おとなが輝くとき

僕の友だちは輝いている。本気で遊ぶおとなは輝いている。

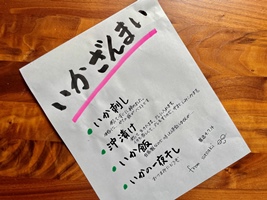

きょうの達急便は「いかざんまい」

62歳の友だちはいたずら好きでふざけ過ぎ。それが楽しくて僕たちはきょうも惹かれ合っている。

「いか刺し」は,スーパーマーケットの入り口に置いてある雨に日の「傘袋」に丁寧におさめられている。イカちゃんも心地いいにちがいない。

「沖漬け」はイカの色が分からないほどに透明感にみちている。イカちゃんもちょっと恥ずかしいかもしれない。

「いか飯」。お米に染みこむイカの風味はこれは名人級。イカちゃんがたらふく食べたお米をイカちゃんごと食べてしまっていることにごめんなさい。

「いかの一夜干し」。ここまで丁寧に美しく仕事をするなんて。あのごつごつしたデカい手がどんな動きをするんだろう。イカちゃん,晴れの舞台でうれしそう。

ということで,僕の旅の姿に似たかえる君のフィギュアと一緒に記念撮影。沖漬けを小分けする前に包丁をきれいに研いでおいてよかった。イカちゃんの切り口が光ってる。

ありがとう。英利さん!

メロスの自宅

メロスの自宅は何処?手がかりは?

・シラクスから約40キロメートルのところ

・そこは羊を飼う牧場

・そこからシラクスへのちょうど中間点あたりに川が道を横切っている

今はGoogle mapがあるから便利だ。「徒歩」を選択すると土地の高低差も考慮した所要時間がすぐに示される。

およそメロスは走っていない。

まてよ、「走れ!」は誰が誰に言っているの?

メロスが自分に言ってる!

じゃあ、走れていないことを自覚してることになる。

ここまで解読できる中学生。見事だ。

しかし、しかし。

シラクスに向かうとき西日を見ながら走れるということは、メロスの自宅はシラクスより東側に位置することになる。しかし、シラクスはシチリア島の東岸の港町。

ちよっと変!というのが中学生の結論。

もう少し続けて考えさせてみたい。

と、きょうはここまで。また9月に会いましょう。

さて、朝から生徒とよい時間を過ごすことができたから、きょうはちょっと道草。

やっぱり鹿児島に来たら寿庵。

そして、途中下車して。

神さま,きょうも一日ありがとうございます。

たいした大学生

teamみかん、team実家暮らし

どちらのチームのカンファレンスも見事だ。それは発表する側の努力だけではなく、受け止めて批判的に質問を繰り返す側のセンスがあってこそ実現するものだ。まさに協働的な営みであり創造的な時間だ。

たいしたものだ。僕が学生だったあの頃とはまったく違う。本当に頼もしいしたくましい。

このクラス26人の担任になりたい。

さあ、僕は今から大急ぎで鹿児島。大男が待っている鹿児島。

もちろん二軒目。久しぶりの二人酒にほろ酔い。

明日は味のある授業ができる、、、予感。

大学生と考え合う。中学生と語り合う。なんと幸せな自分だろう。こんなに楽しい毎日をありがとうございます。神さま。役立つ仕事ができますように。アレルヤ。

授業

7月15日、授業します。中学3年生と国語教室をつくります。

・・・・・・・・・・・・・・・・

単元名

・「走れメロス」の全力を検証 を検証する

目標

〔知識及び技能〕

イ【語彙】理解したり表現したりするために必要な語句の量を増し,慣用句や四字熟語などについて理解を深め,話や文章の中で使うとともに,和語,漢語,外来語などを使い分けることを通して,語感を磨き語彙を豊かにすること。

〔思考力,判断力,表現力等〕

イ【精査・解釈】文章を批判的に読みながら,文章に表れているものの見方や考え方について考えること。

〔学びに向かう力、人間性等〕

・言葉がもつ価値を認識するとともに,読書を通して自己を向上させ,我が国の言語文化に関わり,思いや考えを伝え合おうとする態度を養う。

■学習課題

この単元では、「走れメロスの全力を検証」と「走れメロス」の二つの文章を批判的に読みながら,文章に表れているものの見方や考え方について考えることができるようになる学習をします。

課題は、「メロスは全力で走っていない」という主張とその主張を支えるために根拠とした原作の描写との関係は適切であるかどうかについて、「走れメロス」の描写の信頼性や客観性を現実的に評価し、

「北中 国語フォーラム」で達富先生と語り合うことです。

・・・・・・・・・・・・・・・・

生徒たちとは「はじめまして」を済ませました。zoomって便利。これ、上手く使ってどんどん授業したい!

戻る旅、

苫小牧発、仙台行きフェリー

苫小牧発、仙台行きフェリー

あの爺さん見つけた。

わざわざ港まで見送ってくれた男、土産にさいころ二つ握らせてくれた奴。

テープを拾わせることは次の次に取っておいたけど、こいつがここに棲みついていることをうらやましく感じたり、一緒に連れて帰りたい衝動に駆られたり。

「賭けるものなんて何にもなかばってん、せめてあと二年、あと四年、育てることに賭けてみるか。」

フーテン暮らしは僕のほうだけど、なあ同い年の爺さん、元気に生きていてくれ。

この旅、しっかり胸に残しておく。

土産にもらったさいころ二つを手の中で振りながらの僕の旅。

またふりだし。それが心地いい。

いつもふりだし。ふりだしを楽しんでる。

戻る旅に陽が沈む。

戻る旅はいつもふりだし。僕はもしかしたらふりだしを待ってるのかもしれない。

またな、同い年の爺さん。

授業、それは育てること・育つこと

北の夜明けは早い。4時前にはすっかり明るい。得した気分で朝の散歩。海岸線を歩いたり。教会でお祈りしたり。

さすが馬の里、新冠。ホテルの朝食券が馬券スタイルになっている。

北のごちそうに大満足。校長先生の車で小学校に向かう。途中、いたるところで馬が駆けている。食んでいる。

きょうは長い研究になるだろうと、北海道の天然水を買ってくれた。

小学校に到着。

森のような小学校。

さっそく4年生の授業。

子どもの学びどきを見抜くことは教師の力。教師の教えどきの逃さないのも教師の力。学びどきと教えどきが織りなすこの包み込まれるひとときが授業。見事な時間だった。

お昼は給食。もちろん、北の大地の馬鈴薯。

さあ、午後は2年生の教室。

ワークシートは教師の都合になりやすい。だから子どもが作るノートを大事にしている。

とはいえ、教師が学びどきに鈍くなってはいけない。だから、ノート観察を大事にする。大事にし過ぎると子どもは自分が書き切ることよりも教師に見せることに意識が向く。

このさじ加減。これも学びどきと教えどき。

評価規準はチェックポイントではなく、がんばりどきの目印。

新冠町立朝日小学校、いいじゃないか。

授業後の研究協議。素晴らしかった。

単元づくりに垣根はない。大人数だって複式学級だって。特別支援教育も日本語教育もどれもがいちばん大事だ。すべてがいちばんであることはまちがいない。

そのことに真摯に向きある教師たちの話題提供に僕はこれまでの経験の言葉をかき集めて組み立てる。その緊張感、ほんの少しの楽しみ、そして、僕の話を聞いてくれる教師たちの表情が緩む瞬間。さらにわずかな空気が動くような瞬間、そう、教師たちの次の《問い》が生まれる瞬間を肌で感じ取りながらの研究協議。

圧巻だった。ここが北海道であることを忘れている。ここは大村はま先生が見てくれている研究のための教室だ。本気の教師たちの息づかいが一つになると、それは時に息がつまりそうになるくらい強く、重く、同時に美しい。

新冠町立朝日小学校、本当にいいじゃないか。

視覚的にとらえることを有効な手段として学びに取り入れること。賛成。その通り。だからこそ、そのことを学びの後半に「思考操作」の言葉で自覚させること、定着させることが大事。そのひと手間が子どもを育てる。

決して質が高いとは言えない《問い》をどうするか。もちろん放っておかない。ちゃんと教えること。賛成。その通り。《問い》を立てること立てさせることに私たち教え手も習熟しているわけではない。子どもたちも初めての体験だ。だけど《問い》を立てることは必要なことだ、尊いことだ、大切なことだということは分かっている。だからこそ研究心に溢れていて、やってみたくて、だけど、ちょっととらえどころのない魅力的な教師たちの学び。そこから目をそらさない新冠町立朝日小学校の教師たち。

出会えたことに感謝。僕が道のこっち側しか歩こうとしていなかったら出会えていなかった。だけど、道には両側がある。たどり着きたいところまで歩くには、道のどちらか一方の側した歩けない。だから、僕は自分の都合のいい側だけではなく、道を歩くすべての子どもとすべての教師と一緒に生きていきたい。

「先生はあの瞬間、どこを見て、何を考えておられたのですか。」と授業者にたずねた若人。

「きょうは参観者だったから聞こえただけで、授業者だったら聞いていなかったと思います。」と語った謙虚な教師。

「はじめまして」なのに、「はじめまして」じゃないでしょ、と勘違いしそうになるくらい居心地いいこの小学校。

またすぐ来ますから。

神さま、きょうも一日ありがとうございます。僕は道の向こうを見ることなしに自分の都合で歩くことばかりですが、きょう朝の海辺への散散の帰りに、山の手にも足をのばしてみました。すると、小さな小さな聖堂が見えました。ホテルのすぐそばだったのに。

道の向こう側に足をのばさなければ手を合わせることも十字を切ることもなく一日をはじめてしまうところでした。いつもそばにいてくださってありがとうございます。アレルヤ。

七夕、青い夏

朝、若いいのちからのLINE。

なあ、

困ったことがあったら、風に向かって僕の名前を呼びな。どっからでも飛んできてやるから。

こんなかっこいい台詞は僕には似合わないけど、待ってくれている人がいるかぎり、僕は旅を続ける。

さて、

風の向くまま気の向くまま。

苫小牧に向かう。きょうは七夕。いつものホームに幼稚園から笹飾りのプレゼント。

途中、懐かしい駅弁「ほっきめし」の売店に遭遇。

苫小牧到着。ここから太平洋を右手に約100キロ。

宮本輝の優駿の舞台。オラシオン。新冠。

あたりまえの風景として馬が駆けている。赤い屋根は馬の寝床なんだろうか。

水の澄んだ日にはこの川でサクラマスが釣れるらしい。来年の初夏にはぜひ挑戦。

この樹、まるごとクリスマスツリーにしてみたい。

さて、夜は花咲蟹に舌つづみ。

友との酒は時を忘れる。同じことを何度も語ったような、アルバムをめくっているような、若い頃に戻ったような。

肌寒い夏。草いきれを忘れてしまいそうになる。

明日の夜明けが楽しみ。僕ははじめての新冠の夜に包まれている。

北の大地へ

さて、いよいよ明日は北の大地へ。新冠に行くゾ!

そんなわくわくする気持ちをさらに高まらせてくれたきょうの授業。

看護学校での「論理的思考」の授業がこんなに盛り上がるなんて、、、僕は幸せだ。

なんなんだ、この一体感。学生は学びたがっている。学ぶ仕組みさえ作れば学び出す。

「でも、同じようにやってもうまくできそうな気がしません。」と、参観者。

そりゃあそうだ。こっちだって30年以上、教師やってるんだ。そこには言葉にしない授業のあやや仕事人の機微がある。移動しながら声の調子を変えることや、スライドを変えるときの言葉のつなぎ、見つめて目をそらしてもう一度微笑み返すなんて、あたりまえのこと。

授業。僕はこの神聖な時間に真正面から向き合っている。

さて、明日は、新冠で友との一体感を楽しむつもり。翌週は上五島の若松島、そして鹿児島で授業。

一学期の終わりに楽しいことが目白押し。夏本番。その前に、達富本番!

神さま、きょうも一日ありがとうございます。いつもそばにいてください。アレルヤ。

この指とまれ!

新聞整理の朝

なまえの由来もわからない

こんな日はカレーうどん。

卒業カレンダー

こんな夜はランタン

朝から研究、昼からたこやき

ホームグランド

ぼくの大好きな3年生

父の日、ありがとう。

とにかくひだまりに集う

まとはずれ

まとはずれ。

僕の歩いてきた道はこの言葉に限る。「まとはずれ」。

神さま。きょうも一日ありがとうございます。4時間目の授業は最高だったし、学生たちに最高の拍手を贈りたいんだけど、僕のコメントはまとはずれ。

だめだなあ。だめだ。ほんとうにだめだ。

まとはずれ。きょうはまとはずれに乾杯しよう。

神さま。きょうも一日ありがとうございます。明日はもう少しまとに近づけますように。

コロッケの時間

好きになりかけてる

はじめての小学校。はじめての校長室。少しばかりの緊張感のあと、算数科におけるコンパクトライティングについて話をした。

教育委員会の指導主事の方とのコラボレーションは心地よい。

90分が短い時間のように感じられるのは聞き手のみなさんとの距離が近くなった証拠。

先生がたの聞く姿に安心感があふれてくる。この学校の教師たち、聞き上手。もう何年も前からこの学校に来ているようだ。質問の手が止まらない。訊き上手。とにかく近い。

16時。ほとんど手をつけなかったペットボトルと一緒に戻ってきた校長室は先ほどとは違う景色。なんだか一体感がある。仕事は見え方を変える。仕事は景色まで変えてしまう。

と、おどろいた。

来たときにもあったはず。だけど、見えていたのに見ていなかった。

校長室に貼ってある掲示物。何代か前の校長先生が貼られたらしい。見たことのあるフレーズ。

おどろいた。

西海市立西海北小学校。ぐんと近い小学校。僕はすでにこの学校のファンになってしまっている。

帰り道。ちょっと道草しても神さまにしかられることはないだろう。本当によい一日だ。

あじさい、

ひさしぶり、キャンディーズ!

いくつになっても Happy Birthday

誕生日がやってきた。

一年のなかの「お楽しみの日」の中の大事ないちにち。誕生日ありがとう。たくさんの言葉をありがとう。心のこもった贈り物をありがとう。いつも一緒にいてくれてありがとう。やさしい気持ちをありがとう。みんな、ありがとう。父さん、母さん、神さま、誕生日をありがとうございます。

神さま、きょうも一日ありがとうございます。感謝のうちに一日をかみしめます。

ふさわしさ

上五島若松島のサカナ

カンパチ、イサキ、アジ。水揚げからわずかな時間で活きじめされた魚。

若松島から魚が届いた。

届く前に何をしていたか忘れた。とにかく、宅急便が帰ったあと、僕はお気に入りのエプロンをつけ、長靴に履き替えて、庭の水場で包丁を研いでいた。

5分後。包丁とまな板の準備完了。魚料理は楽しい。送ってくれた思いをそのまま受け止めて、僕の手はすいすい動く。

刺身。かんぺき。

素揚げにも南蛮漬けにもフライにもできるようにアジをおろした。美しい。

そうそう、ひとつ残さず平らげたいから、骨せんべい用に丁寧に仕事。満足!

ブロックはこれから、なめろうと琉球に。小さなアジは背切りに。

今夜、食べきれないものはフライ用にアジを下ごしらえして冷凍。

刺身はクーラーボックスに氷を入れて冷やしておこう。冷蔵庫で乾燥させてはもったいない。上五島からの思いは全部うけとめたい。

ありがとう。大地。このお礼は、そっちに行って乾杯させてもらうよ。夏までに行く!

神さま、きょうも一日ありがとうございます。

夕飯のあと、撃沈していなければ、たつログにもう一葉、お皿にのせた写真を載せたいんだけど。無理な予感。

ごちそうさま、お造り。

ごちそうさま、漬け。

ごちそうさま、鯵フライ。

ごちそうさま、かま焼き。

ごちそうさま、南蛮漬け。

ごちそうさま、骨せんべい。

ごちそうさま、あら汁。

ごちそうさま、大地!ありがとう。

武雄に棲むきつね

武雄御船山のふもとにはきつねが棲んでいると聞いたことがある。たいへん美しくかわいいきつねとのこと。

10年ほど前にその話を聞いてからは、車を走らせるときには気をつけて見ているが見たこともすれちがったこともない。

そのきつねは鹿島あたりにも出かけているらしい。

さて、きょうは土曜日。久しぶりに自宅で過ごした。

我が家の紫陽花もいろづいてきた。

石窯の炎も心地よい。

ちょっとドライブにと車を走らせるとおもしろいバス停にも出会える。

いい土曜日。

家に戻ったとき、庭先のほうを見ると、納屋にとうもろこしが並べて置いてあるのが、目についた。

「おや。」僕はびっくりして、ちょっと剥いてみた。生でも甘い。いける。

「いいじゃないか。」

一本は乾かしてキャンプに持っていくことにした。

蒸しても最高に美味い。胃袋が黄色くなりそうだ。

きっと、武雄に棲むきつねのしわざにちがいない。

ありがとう、ナカエリ。

神さま、きょうも一日ありがとうございます。つながりの中にいることをいつも感謝しています。

支えられているということ

今週で前期7週間が終わる。来週が前期の折り返しだ。

本気でやる、と決めた今学期。正直、きつかった。今までも続けてきていたとはいえ、ここまで本気にアクティブ・ラーニングをやり切ったのは長崎に越してきてはじめてのこと。小学校中学校の教師たちと一緒に開発してきたけれど、自分をぎりぎりのところまで追い込んだのは久しぶりのこと。

教師としての矜持。使命、信念。

今は手応えと次への見通ししかない。

成就感?違う。

達成感?違う。

満足感?なし!

早く来年度の4月にならないか。今はその期待しかない。もっとできる。もっと学生に響かせられる。もっと、、、

やっぱり僕は教師。教師でしかない。教師にさえなりきれていないかもしれない。だけど教師でありたい。

だから、教師をやり切る。謙遜のもと、教師であり続けたい。

6時間の講習。

3時間の歓談。

僕は支えられていることに感謝しかない。福岡で出会えた40人の看護師さん。長崎で確かめ合った二人の仲間。

そうそう、さすが長崎。赤い新幹線のサインの量にうれしくなる。

ありがとうございます。賛美と感謝しかありません。

神さま。きょうも一日をありがとうございました。僕はこうして生きていることに奉仕できることを幸せに感じます。アレルヤ。

あれから一週間。

さあ、6月

6月。生まれ月というのはそれだけでいいもんだ。梅雨だからじめじめするとか、蒸し暑くて調子をくずすとか言われるけれど、やはりこの世界に生まれて、はじめて息を吸った空気に満ちた6月は僕の月だ。

と、届いた贈り物。

洒落た小さなお皿とワイン。アウトドア用のクックウエア。そしてすてきなカード。

はるか大海原を渡って来たと思うだけで感激だけど、それ以上に変わらない文字が懐かしい。

確かコイツにキャンプを教えたのは僕だったはず。それなのに、このクックウエア。

これで美味しいものをつくって、一緒に焚き火を囲む日を楽しみにしてるゾ!

ああ感激、うん感謝。

神さまきょうも一日をありがとうございます。たつとみ、元気です。アレルヤ。

祥平、ありがとう。

博多、久しぶりだ

やりたいこと・望まれていること

やりたいことをやる。そりゃあそうだ。そうでなきゃ楽しくない。

と、おもってた二十歳の頃。

教師として働いている。仕事をしてる。やりたいことをしているだけでいいんだろうか。

僕がしなきゃならないことってなんだ?やりたいこと、それは、やりたいことだけではなく、望まれていることであるはずだ。

望まれていることがやりたいことと重なったらすてきだ。

ところで、望まれていることって、誰に望まれていることなのか。それは国や教育委員会や校長先生や、、、っていうこともあるかもしれないけれど、いちばんは、子ども。

子どもに望まれていること。

それは簡単で楽できて笑えるそのとき限りのお楽しみではないはず。

子どもが望んでいるのは、生涯を通じて役に立つ力をつけること。一人でも生きていける力。知らない人とでも創造できる力。未知の世界でも誇り高く生きていける力。

先生、よい子にしてください。できるようにしてください。

って、見つめられたとき。僕は、やりたいことより、望まれた仕事をまっとうすることを選びたい。

そんな教師が集まっている小学校。摂津市立味生小学校。

今秋、この小学校が、授業公開をする。

望まれた仕事をする教師を応援するよ、って約束した5月25日。第1回の校内研究会は手応え抜群の3時間だった。

心のかたより

常に比べている僕がいる。自分の心のかたよりに滅入ってる。

他と他を比べるのもいや。他と自分と比べるのはもっといや。僕の心のかたよりに疲れてる。

かたよりは偏り。片寄り。何に向いてるか。それは世俗的な自分中心の満足感。

こんなときはどうするか。教えてもらったことがある。

こんなときは何をするか。いつも心がけようとしている。

「相対的」から離れること。

そう、相対を別の目から観ること。

だから僕はきょうも早起きして丸い窓の外を観ながらあれこれ想ってる。

アレルヤ。

さあ、帰ろう。

旅の重さに

JR

Long Time No See

行き先のない自然の恵み

五島の玉ねぎときゅうりといんげん豆をいただいた。どれも好物。

これは五島のお百姓が作ったにもかかわらず、売ることも引き取ってもらうこともない自然の恵み。

この行き先のない大地の恵みを教会の神父さまが買い取り、僕にもくださった。

神さま、大地の恵み、労働の実りをありがとうございます。

自然に心からの感謝を

土曜日。ひさしぶりの青空。庭の草花。季節が変わる前に、摘んでおこう。

すでに紫陽花が咲き始めた。

気温26度。まもなく雨の季節。薪は軒下に移動。

薪の色が異なるのは、木の種類の違いだけではなく、割った時期が違うから。そして、雨のあたりかたが違うから。

これからの雨の時期。雨ざらしになる丸太には背中側にビニルハウス用のシートをかける。

自然とは対話しなきゃいけない。これは中学校1年のときの理科の荻野先生の口癖。「自然との対話やからな、理科っちゅうもんは。」今でも覚えている、というより、今でも原点。名言。

さて、土曜日。週の終わりは自然を語りながら庭でビールでも飲もうかな。

なつきも宏ちゃんも来ればいいのに。

アーメン、アレルヤ!

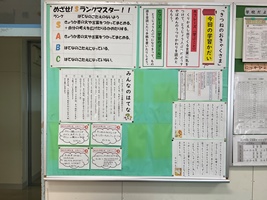

佐賀ひだまりの集い、みんな集まれ!

九州 教室の声に学ぶ会「佐賀ひだまりの集い」の参加募集がはじまりました。ぜひ、九州各地から、そして日本から、プラハからお出かけください。

学び合うことに渇いていませんか。ひだまりには水があります。潤いがあります。さあ、集いましょう。

看護学生のアクティブ・ラーニング

あなたの将来に遊びにいくよ

僕の自慢です。学生のこの姿は本当に美しいんです。

かけがえのないたからものです。学生の力は本当に尊いんです。

学生は果てしない心と力と情熱をもっている。それを実感し、感じ入り、心がふるえる。大好きだ。

そんな贅沢な時間を過ごしている木曜日の4限。

大学に入学した頃からマスクで過ごしてきた3年生。ぜんぶ我慢して、ほとんどあきらめて、待ち続けている学生時代。そんな時代の学生にとにかく極上の学びをさずけたい。学ぶって楽しいんだって感じさせたい。生涯、学び続けるんだって、熱くさせたい。

我慢じゃない。あきらめでもない。待つことは、叶うこと。待つことは、祝福されること。待つことは、分かち合うこと。

この中等国語科教育法Ⅰでは我慢しなくていい、あきなめなくていい。分かち合って、夢を叶えよう。デキル自分をちょっと感じて、わたしは学び続けるってまわりにそっと教えよう。きっときっと、あなたたちの将来に遊びに行くから。

そのとき、中等国語科教育法Ⅰで分かち合った達富先生を待っていてくださいな。

アレルヤ!

麦秋

外食べで5月

10連休も残すところきょうと明日。青空の下の木陰で友と語り合う。

上五島から送ってもらったサザエさんを食べよう。

お造りでも食べよう。

外食べだからこそ天ぷらもして食べよう。

5月だからtrangiaの赤のMess tinsで豆ご飯も炊いて食べよう。

僕のキャンプ道具をフル回転させて遊んだ5月6日。語り合って笑って飲んで食べて、ずっと語り合う。

見上げれば鯉が泳いでいる。

友と語り合う時間は長くて短い。大村湾に沈む夕日を背に友が帰路につく。みんな元気になったかい?みんなまた来てくれるかい?

夜。僕はしっかりとまとめ上げられた丁寧な論文に目を通しながらも、

いただいた見慣れない★印に興味津々。

神さま、きょうも一日ありがとうございます。分かち合うことは僕を大きくさせてくれます。

小休止なんかじゃないゾ

10連休の小休止なんかじゃない。朝からランドセルからって歩く小学生、とびっきりの笑顔を連ねて歩く中学生、身体の前と後ろに鞄を提げながらの高校生。きょうは5月初旬の金曜日。

僕も新たな気持ちで仕事しごと。

ということで、お知らせです。

5月21日に順延していた「九州教室の声に学ぶ会@長崎」ですが、5月22日に運動会をひかえている学校が多いため、再度の延期をすることにしました。予定は、9月23日です。早めに指定席を予約して集合です!場所は「出島メッセ」です。

じゃあ、5月の集いは?ということで、@佐賀が6月に準備をしてくださいました。

九州の若い実践に学びましょう。どうかどうか、みなさん、十分な対策のもと、学び合いましょう。

夏の予定は変わりません。

場所が中央駅近くに変更になるというハナシも聞きましたが、詳細は近々お知らせします。

ということで、9月まで見通せた5月6日。とてもいい朝のはじまりです。

神さま、きょうも一日ありがとうございます。

子どもの日は子どもだった日

海の幸に心おどらせて

さて、連休

釣れてもよし、釣れずともよし。

この評価がいいかどうかは学び手が知っている。

言うことなし、っていう評価はない。

だから、この優秀な学生たちの評価は長い長い記述によってなされることになる。あるいは、事前に周到につくっておいたルーブリックによって採点されることになる。僕は、その両方で評価することを心がけている。

ということで、単元づくりの大半が評価づくりとなる。

いや、

「単元づくり」の中に「評価」があるというより、「単元づくり」と「評価づくり」が並行して進んでいるという感じかもしれない。

僕の評価計画には、学生全員が反応するに違いない。学生全員が評価計画に質問を寄せるに違いない。

なぜか、学習者こそが評価規準が申請であるかどうかを判断できる位置にいるからだ。

中等国語科教育法、僕は本気で向かっている。

こんな夜は、帰り道に一杯ひっかけても許される(かな)。

神さま、きょうも一日ありがとうございます。学び手を信じるなんてあたりまえのことを、きょう、今いちど言葉にすることができました。ありがとうございます。

ハッチが先生だったころ

幼い頃の思い出。かなしくてかなしくて、テレビを観るのがいやだった思い出。

だけど、心のたいせつな引き出しにしまってある。

モンシロチョウがやさしいことも、バッタはおどけ者だということも、

カマキリやムカデがこわいことも、スズメバチには気をつけなければならないことも、

てんとう虫もゲンゴロウもハンミョウもぜんぶここで習った。

だけど、愛と勇気を背中にしょっていけばいいということになんとなく憧れたのを覚えている。

そして、僕はお母さんとまいにち一緒にいられてうれしくなったことを覚えている。

さて、もうすぐ母の日。今年のプレゼントはこのZippoにしようかな。

神さま、きょうも一日ありがとうございます。

前略、学生ってすごい!

新しい言葉を語る。

毎朝の30分。静かに黙想。そして、リアルタイムにモレスキンのノートに書き込む。

「新しい言葉を語る。」

きょうはこれ。新しい言葉。新しい言葉を語る。さっそく、語ってみる。新しい言葉を語ってみる。

これまでの学習とは違った学びがはじまる気配。

やっぱり「朝の考える時間」はいい。僕の元気が降ってくる。

こんな日曜日はLet it Be

みんな元気がない。送ったメールの帰ってこない返信も途切れたままの友情も足踏みしている計画も、息づかいに戸惑ってる。

僕の元気を届けに行きたいのに。連休中は鹿児島か熊本か上五島か、って一人芝居。

こんなときは「いる」より「ある」になりたい。「する」より「ある」で居続けたい。

元気全部を九州にまきちらしたい。