ちょっとしたことを綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆、時々たつログ。

たつログ

えとせとら

前略、達富先生、質問があります。

[は]の引き出し

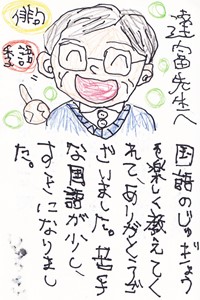

大学の総務課には個人用のレターボックスがある。学内の連絡や個人宛の郵便物がここに届けられる。きょう、16枚のはがきがレターボックスに入っていた。透明のケースに見える小学生の文字に胸が高鳴る。

先日、授業をさせてもらったクラスからだ。

「苦手な国語が少しすきになりました。」の「少し」がいいじゃないか。

担任のナカエリ先生がうんと教えたいちばん最後に僕が乗っかっただけ。それなのにわざわざはがきをくれたんだ。

「たつとみ賞」を届けることはできないけれど、この一葉は間違いなく僕の自宅の「[は]の引き出し」に入る。

ありがとう。ほんとうのありがとう。

ところで、[は」の引き出しとは・・・・・・

向田の「うの引き出し」を真似をしてつくったもの。

まずは、[う]の引き出し。これは「美味いもの」を入れておく引き出し。全国の美味い店の包み紙や説明書、割り箸袋、名刺などが詰め込んである。最近は舌が肥えてきたのか、引き出しが窮屈になったのか、かなりのレベルにならないと引き出しに入れてもらえない。

つぎに、[た]の引き出し。これは「旅の思い出」をしまっておく引き出し。切符や入場券、地図や絵はがき、旅の途中の色づいた葉っぱ。ここ2年、閑古鳥が鳴いている。

そして[は]の引き出し。何度も何度も見返したいはがきがここにある。何度も読み返すので時系列での整理は不向き。とにかくざっと入れてある。きょうの一葉もここ。きっとたびたび見ることになる。

神さま、きょうも一日ありがとうございます。なんともいい気分の金曜日です。

弘法筆を選ばず、達富選びまくり

どうでもいいことですが、この筆、扱いやすいです。

http://kakinumashop.cart.fc2.com/ca3/24/p-r3-s/

週に一度しかお習字しない僕にも扱いやすく、墨を自在に動かせるって感じ。筆を買い換えることを考えているなら、ぜひ、どうぞ。

という短い「たつログ」です。

神さま、きょうも一日をありがとうございます。

やはり特別ないちにち

吉田拓郎さんの誕生日。4月5日。やはり特別ないちにち。もちろん、通勤途中のはじめの歌は「いくつになってもHappy Birthday」。

そして、「唇をかみしめて」「親切」「いつか夜の雨が」「どうしてこんなに悲しいんだろう」「ペニーレインでバーボンを」など、100分の通勤ドライブがお祝いのLIVEになった。

ずっとずっと追い続け、今もこれからも勇気をもらってる。人とのつきあい方はぜんぶ拓郎さんに教えてもらった。やんちゃな飲み方も教えてもらった。

悲しいとき、つらいとき、絶対にそばに居てくれる存在に、僕は、僕もそんなふうになるんだって、ずっと追いかける。

お誕生日おめでとうございます。

神さま、拓郎さんの「唇をかみしめて」って、福音ですよね。きょうも一日をありがとうございます。

直すための大チャンス

振り返るなら、後味のいい振り返りがいい。

振り返るなら、つながる振り返りがいい。

振り返るなら、成長する振り返りがいい。

振り返りは、直すための大チャンス。成長するための大チャンス。

5年生に教えてもらったきょうのいい言葉。「直すための大チャンス」。

神さま、成長し続ける機会を与えてくださってありがとうございます。

きょうは小さな食事会

友は確かにそこに居て

「おはよう国語教室」FINAL

2月20日から6週間。朝6時からのリモート勉強会、全6回。

きょうFINAL。

限りない学びの成果を感じた。やりきった顔は僕だけではなく、参加者の表情にもあふれていた。いい時間だった。

最後に参加者に届けたメッセージ。

・・・・・・・・・・・・・・・

牡蠣を焼いてビール。

なんだか美味しそうなお皿とビール。デザート付き。

Season01は終了、Season02もやります!

その気分になったら、「たつログ」で募集します。乞うご期待!

神さま、きょうも一日ありがとうございます。「みんな」というのは「私たち」のこと。「私たち」というのは「私」の集まり。だから、「ぜんぶ私」。分かち合いをありがとうございます。

おすそわけ

我ら画面に密を楽しむ

この春。僕は「おはよう国語教室」に一生懸命です。何かにとりつかれたように、一日に12時間以上、このことにとりくんでいます。それはきっと望まれている仕事だと確信しています。

2月20日、そう、20220220という「2」ばっかりの日にはじめた「おはよう国語教室」。もう一ヶ月になります。確実に歴史がつくられました。

日曜日の朝、6時には20人ほどの大人が画面に集まってくる。俵万智さんの短歌の「しちならべ」のようだ。

トランプの絵札のように集まって

我ら画面に密を楽しむ

さてきょう、エピソード05は適用題のはなし。単元での育ちを活用するためにどのような活動題を作成するか。

転じて、児童文学の話まで。

僕の紹介した適用題に用いたのは大草原の小さな家。

長く続くお父さんのものづくり。ひとことで言えば「お父さんはものしり」。お父さんってどんな人、って問われたとき「ものしり」は外せない言葉。ものしりのお父さんに憧れるのがこの物語のすべて。だったら、「人物像を想像する単元」ではこの作品を扱って、いろいろな部分の描写を結びつけて「ものしり」の言葉を導かせたい。そんな単純で深いことを適用題で確かめたい。

自分が学んでいることが学校の外の読書に役立つという実感をすべての子どもに。教室の外への動き出す単元学習を。

「何を」「どのように」「どんなことを目的として」学んでいるのか。そのことを子どもが自覚している。子どもが理解している。子どもがデザインしている。それこそが生涯学び続けることができる力のなる。

まさに、学び手としてのSDGs。

と、プラハからメール。

「これまで私が受けてきた授業とちがい、しっかりと何を目的にやっているのか、自分がりかいできているため、その目的にあうように自分の考えを深め」ていることを生徒が実感している。そんな授業をしている仲間からのメール。

児童文学は学校の外、本物の文学。教科書は教室の中の文学。

児童文学をひとつのきっかけに、適用題を手がかりに外に動き出す授業をつくろう。

来週で最終回。「おは国」FINAL。僕は、きっと「おは国」ロス。

よし、俳句をつくろう

最終回 FM佐世保

本当の本当の最終回。

「前回は僕のこれまでのテーマソングです。」ということで「熱中時代」をオープニングに流した。

「きょうの一曲は、僕のこれからのテーマソングです。」ということで「男はつらいよ」を流した。

反響が大きく、次から次へとリスナーさんからTwitterやfacsimileが届く。

きょうの話題は「感謝」。

「感謝のコミュニケーションって、感謝を伝える人と伝えられる人とのコラボレーションです。」

「ちゃんと感謝されなきゃ。感謝されるって、感謝の言葉を聞くことではなく、感謝の気持ちを共有することなんだから。」

「こちらに感謝を受け取る心のはばがなければ、感謝って伝わらないし受け止められない。だから望まれている仕事以上の仕事をしようとしているときって、心のはばが小さくなっているから感謝を受け取れなくなっちゃう。感謝されるって、ものすごいことなのに、それを軽く流しちゃう。望まれている仕事を、望まれたとおりに謙遜のうちにやりとげる。そうすると、そのなかで生まれた感謝を僕とあなたが共有できる。それの感謝のコミュニケーションは二人のコラボレーションなんですよ。」

なんて、思いつきじゃないけど、ついついしゃべりすぎてしまう。

もう10時前。

さよならの一曲は、「神ともにいまして」。

「ごきげんよう」の言葉を残して局をあとにした。

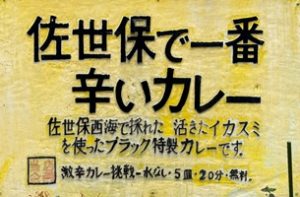

「さて、店を探そう!」

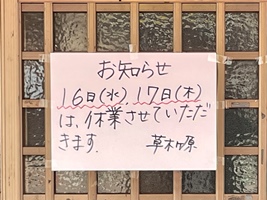

番組の途中、しゃべっているときにひらめいたお店は臨時休業。残念。

じゃあ、今、僕のお腹が求めているものは・・・・・・刺激。ということで、

美味しいお店でした。

神さま、きょうも一日ありがとうございます。いつもともにいてくださってありがとうございます。

小さき者、弱き者

昨日、届いた贈り物はstrawberryとpistachioのケーキ。ひょいっと、贈り物を届けてくれる「ひろ」。そのセンスは抜群。とっておきたくなるものばかり。

今夜はこのケーキを少しずつかじりながら、PENNY LANEのグラスでバーボンを飲んでいた。

しばらくは音楽を聴きながら、古い本を読みながら。気分良し!

何杯目だろう。テレビをつけた。ニュースは戦禍を伝えている。砲弾を見ながらのバーボンは急に美味しくなくなっちゃう。

僕は番組をかえて、YouTubeにした。

先日、友人がしらせてくれたこの動画。

今はただ平和と平安を祈るだけ。

さて、明日はいよいよラジオ出演の最終回。

朝10時から、FM佐世保の生放送。今回のテーマは「感謝」。何を話そうかと考えるより、これまで出演させてもらった感謝の気持ちでアナウンサーのノッコさんの言葉を受けとめるだけ。僕からの言葉なんて着飾ることもできないほど小さなもの。だから、「ありがとう」の気持ちを「ありがとう」をつかわないで語るだけ。

時間が合えばお聞きください。FM佐世保(はっぴいFM)です。

神さま、世界の小さき者、弱き者を救ってください。

ここで生きている

薪しごと、それは「問い」の連続

また来たよ

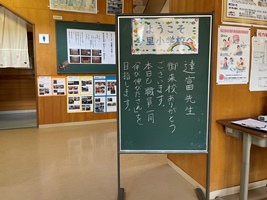

道の駅で「有明海苔うどん」をたいらげて車を走らせる。海苔の香りがマスク越しに余韻を楽しませる。

一年ぶりのこの学校。そしてこのクラス。

学年は同じじゃないけれど、毎年、僕を呼んでくれる素敵な学級担任の自慢のクラス。昨年は6年生、今年は4年生。

授業をさせてもらった。

はじめまして、達富です。

はじめての気がしません。

みなさんのコンパクト・ライティングはいつも楽しみに読んでいます。

みなさんの名前もぜんぶ覚えていますよ。

三好達治の詩を紹介。

担任が書いてくれた墨書を指で指しながらの詩の授業。

指黙読、指斉読。そして一斉読。

「三好さんは何を見ていますか。」「そしてどう感じましたか。」これをたずねなきゃ主体的な学びは始まらない。

「三好さんは他にも見ていますね。」

いい授業、それは子どもが考え込んでいる授業、子どもが考え続ける授業。

「おしまいです。また会いましょう。」のあとは行列。

コンパクト・ライティングをひとつひとつ読んで言葉を届ける。

なんとも幸せで懐かしい時間。

神さま、きょうも一日をありがとうございます。

やっぱり、僕には教室が似合っているみたいです。

ハンバーグ

なにも食べない一日

3月2日、水曜日。きょうは朝からなにも食べなかった。お昼のうどんも我慢した。夜のビールはもちろん、食後のウイスキーもなしにした。空腹で観る「孤独のグルメ」はつらい。五郎ちゃんの食欲がいやみに見えてしまう。

明日の朝。30時間ぶりのお味噌汁は春のお葱とお揚げにしよう。

河津桜が潮風にゆれて

朝の勉強会を終え、西海市に出かけた。お世話になった神父さまの故郷巡礼だ。

以前、たずねたときは台風のあとだった。修復された教会堂が春の青空に映える。

マリア様にお祈りをし、教会堂で黙想をし、しおりにスタンプを押して。

しばし誰もいないところに身を置くのはいいことだ。ちかごろ、ちょっとせわしない日々が続いていた。いい日曜日。なにもしないぞ、とただただ、春の潮風に吹かれてる。

昼ごはんは久しぶりの店。

ちゃんぽんの日本一が香蘭さんなら、長崎一のラーメンはあづまやさん。

ちなみに、鹿児島一のラーメンはのり一(のりいち)さん。

我が家のような西海東小学校の横を抜け、みかんドームでひといき、西海橋の河津桜を褒める。

ああ、風流。

そういえば、きょうの一日は長い。起きたのは2時半。起きたというか、寝ていないというか。

そして、勉強しながら6時を待ち、それから「おはよう国語教室」のエピソード02。

このゼミがとにかく熱い。僕だけが熱いのではなく、みんな楽しそう。

今朝は小さなワークショップなんかもやってみた。ひとりひとりのつぶやきが共有される。だれが何を言っているか分からなくてもいい。同時につぶやいているこの瞬間の連帯感がいとおしい。僕はこの「おはよう国語教室」が好きだ。

長崎、佐賀、熊本、鹿児島、宮崎、そして関西とヨーロッパ。みんながつながっている。もっとつながりたい。zoomだからこその企画が楽しい。Season02も企画中。

あと4回。まだまだやりたいこといっぱい。

長い春の一日の夕景、我が家のリビングからの夕焼けに心なごむ。さっき割った薪の火があたたかい。

神さま、きょうも一日をありがとうございます。お世話になった中村倫明大司教さまのへのお祝いは日曜日の彩りを濃くしてくださいました。きょうも謙遜のうちに歩みます。

春の空はなぜかなつかしい

おはよう国語教室

日曜日の朝6時。オンラインであってもちょっと不親切?な時間設定。だけど、そのあとの日曜日がそのまま残っている時間設定。眠たいけどさわやか、ちょっと辛いけどその分の満足感は格別、っていうのを分かりながらの「おはよう国語教室」。

第1回。無事、終了。

少なくとも僕は大満足。

大きな自然のなか、風を聞く

きょうのFMラジオでは、この2年間の閉塞感にすさんだ日々の中で相手の声を聞くことの大切さ、そして聞く心を大事にしながら、聞いたことを振り返って語ることについて話をしました。

こんな話を聞いたことがあります。昔、足をけがした人が床の上で本を読み、思いを巡らし、夜空にちりばめられた無限にひろがる星を見つめ、天の声と対話したとのことです。

僕は早く床に就くので夜空は苦手です。だから、朝の海辺に座り、風を聞き、大自然と対話することにしています。

きょう、ラジオでそんな話をしているとき、相手の声(あるいはもっと大きな声)を聞くこととはまさに黙想であり、声を聞くことこそが語りかけることだとわかったのです。

ラジオでは、敬語の使い方、コミュニケーションのとり方が、具体的な話題でしたが、声を聞き、声を届けるという一連の営みは、この2年間の苦難な中に、忍耐し、海をわたる風を聞き、そのなかで謙遜に考え、少しだけ頭をはたらかせる。そうすることが希望につないでくれることと重なると気づいたのです。

忍耐が心を育て、忍耐がつながりを創造する。そんなことを考えながらの40分間でした。ラジオ局の中で「わたし」を見つめ直すことができました。僕に語らせてくれたノッコさん、そしてリスナーのみなさん。感謝です。

みなさん、聞いてくださり、ありがとうございました。

きょうの一曲は「熱中時代 -僕の先生はフィーバー-」でした。

僕が中学生だった頃、教師ドラマ(水谷豊さんが主演)があり、そのテーマソングがこの曲でした。

水谷さんが演じる北野先生に憧れ、離島の教師になることこそが自分の使命だと委ね、五島列島に向かい、「教えること」に熱中しました。

以来、この曲は僕の原点であり、僕のテーマソングなのです。

子どものいのち、子どもの成長、子どもの幸せ。

そこに奉仕することは、あの頃も、そして今もなお僕にとって、大空の無限の星の向こうから包み込んでくれるかけがえのない確かな尊い仕事なのです。

ということで、神さまのお恵み、聖霊の支えに生かされた木曜日の朝でした。

神さま、きょうも一日をありがとうございます。

FM佐世保、はっぴいFM、久しぶりです!

明日、2月17日。何度もおしゃべりしたFM佐世保の最後の出演です!

流す曲ももう決めた。話す文脈はアナウンサーのノッコさんとのノリでなすがまま。

とにかく、「たっちゃん先生」、楽しみます!

春は名のみの

大阪から

いいじゃないか、リモート

きょうはリモートの研究会。同じ45分間に4つの授業を渡り歩く、いや、のぞく。

「いいじゃないか。」

これが僕の感想。評価。感激。

そのあとの分科会ものぞく。分科会報告は僕ののぞけなかった部分を十分に補ってくれる。

「いいじゃないか。」

時計が動く、教室も動く。その教室の子どものリズムが同じような動きに変化をつくる。

教師の学習指導案も動き出す。あっちにこっちに。思わぬ展開に。

「いいじゃないか。」

残り10分。だんだんとまとまってくる。学びに流れができてきている。

チャイムがなる前、4つの教室の学びがまとまる。同じように。

普段から、この学校で、いや日本中で日本中の教室が同時に動いていることを改めて感じた。

この小学校、「いいじゃないか。」

2月はじめ

おはよう国語教室

丸太が我が家にやってきた

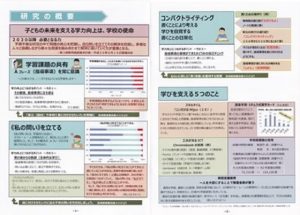

国語教室通信18号発行

きょうは「国語教室通信18」を発行した。

研究会への参加や講演が片っ端からなくなり、突然できた時間を有効に研究に結び付けたいと考えた。静かな中にも熱さをと、国語教室通信を作成した。テーマは「学習指導要領と評価」。

はやいもので、この通信ももう18号だ。さっそく各地から反応をいただいた。てらまい、ありがとう!小野さん、感謝しています。こういう声が僕の背中を押してくれる。まるで夕日のように。

さて、19号はどのようなテーマで綴るか。壮!理恵さん、恵理さん!粗相野!なにかリクエストはありませんか。

バックナンバーのタイトル一覧

2020 04 04 国語教室通信01/「教えること」を考える

2020 04 12 国語教室通信02/今だからこそ単元学習

2020 05 08 国語教室通信03/学習課題についてちょっと丁寧に説明してみようと思った

2020 05 21 国語教室通信04/学校再開を祝し,改めて言語活動について考えましょう

2020 05 22 国語教室通信05/学んでいることをコンパクト・ライティングで実感させよう

2020 07 10 国語教室通信06/新上五島町立今里小学校の校内研究への応援便り

2020 08 25 国語教室通信07/あくゆうの会,元気です!やっぱり学習課題

2020 10 01 国語教室通信08/時津東小学校の授業研究「7歳が《私の問い》を立てる」

2020 10 05 国語教室通信09/「声」国語教室を点検する

2020 10 06 国語教室通信10/全体像をめんどうなものと考えていないか

2021 01 09 国語教室通信11/見通し・振り返り

2021 02 01 国語教室通信12/「問い」の絞り込み

2021 05 21 国語教室通信13/第4の書く

2021 09 12 国語教室通信14/学びのつながり

2021 11 23 国語教室通信15/上五島

2021 12 08 国語教室通信16/小林明子実践に学ぶ

2022 01 20 国語教室通信17/「めあて」について考えてみた

2022 02 04 国語教室通信18/教師には評価の学習が必要です

神さま、きょうも一日をありがとうございます。お願いごとをよくばってしまう小さき者であることはよくわかっています。

いきなり企画更新、「おはよう国語教室」

昨晩の企画を両手に床に就いた。そしてまた考えた。

まずは土曜日の設定を見直した。2月3月は入試シーズン。土曜日は思いのほか予定が詰まっている。

ということで、日曜日の早朝、朝6時から参加可能、6時30分から90分間、しっかりと学びましょう!という企画に更新することにした。

限定12人。

会の名称は、「おはよう国語教室」。

日程は次の通り。

Season 1

エピソード1 2月20日 Sun. 6:30-8:00

「単元びらき」を通して子どもの学びが立ち上がるから

教師は年間計画を作成するのが楽しくなる。

エピソード2 2月27日 Sun. 6:30-8:00

「学習課題」が子どもの主体的な学びを実現するから

教師は単元づくりが楽しくなる。

エピソード3 3月06日 Sun. 6:30-8:00

「言語活動」は教科書どおりを基本とするから

教師は学級の子どもにが合うようにカスタマイズするのが楽しくなる。

エピソード4 3月13日 Sun. 6:30-8:00

《私の問い》とその解決は日常的なSDGsだから

教師は子どもの《私の問い》を立てる力の成長にかかわるの楽しくなる。

エピソード5 3月20日 Sun. 6:30-8:00

「試験・適用題」は点検の場ではなく子どものまとめの学習の場あるから

教師は問題づくりが楽しくなる。

エピソード6 3月27日 Sun. 6:30-8:00

「評価」の計画は子どもにも教師にも役立つものであるから

教師は評価計画が楽しくなる。

Season 1 は、12名ではじめます。基本的にseason2以降、まったく同じエピソードを行う予定はありません。

先着順で申し込みを受け付けます。mailかLINEで申し込んでください。

次年度、個人の国語科指導力を高めたい方、これまでの授業のリフレクションを試みたい方、新しい授業観にアップデートしたい方、校内研究等のテーマを検討中の方、研究担当として学習指導要領について学びたい方、一緒に学びませんか。日曜日の朝からの学びで、きっと最高の週のはじまりを迎えられることでしょう。九州地区限定の会ではありません。何処からでも参加可能です。

お気軽にどうぞ。mailをくださった方には詳細を返信します。

「土曜日の朝学習」という企画

僕の友達に指導主事がいる。彼は今忙しい。僕の数十倍も忙しい。

僕は平穏な時期に動き回っている。今のような非日常的なときは静かになってしまう。することがない。

彼は、この非日常的なとき、猛烈に動き回っている。もちろん平穏なときも活躍している。

いま、僕は何をすればいいんだろう。何を望まれているんだろう。何を、、、

そして考えた。考えていたことをやろうと動き始めている。

単元づくりについてのオンライン研修を全6回くらいでやってみようと計画している。土曜日の朝の時間帯に「土曜日の朝学習」をやろうと企てている。

第1回 「単元びらき」を通して学びが立ち上がるから年間計画が楽しくなる

第2回 「学習課題」が主体的な学びを実現するから単元が楽しくなる

第3回 「言語活動」は教科書どおりを基本とするからオリジナルが楽しくなる

第4回 《私の問い》とその解決は日常的なSDGsだから更新するのが楽しくなる

第5回 「試験」こそが学習のまとめであるから問題づくりが楽しくなる

第6回 「評価」の計画は子どもにも教師にも役立つから評価計画が楽しくなる

こんなメニューだったら受けてくれる人、いるだろうか。各回2,000円。全回参加は10,000円。限定12人。という予定。

非日常なときだから、静かに熱くなりませんか。

やることいっぱい、土曜日

やっと休日。やっと土曜日。指折り数えて待ってた週末。僕はいささかいそがしい。

この冬に使った分だけ薪をこしらえておかなければならない。三年分を薪棚に積んで大満足。

40年ぶりに自転車を引っ張り出してきた。越してきたばかりのときに近くを走るために仕様をかんたんにした。それを日本一周の旅をしていた頃のスタイルに戻すつもり。道具はある。材料もそろえた。意気込みは最高。あとは時間。

だから、きょうの午後は、まっさきに自転車を分解した。

フレームにある傷はぜんぶ覚えている。五島三井楽のぶっつけ傷、信州上田のすり傷、北海道浜頓別のへこみ傷、青森竜飛崎の打ち身の傷、和歌山串本の水没の傷、愛媛道後温泉の衝突の傷。ぜんぶ覚えている。傷をひとつずつ確かめているから時間ばかりくってしまう。

薄暗くなってきた、と、見上げた大村湾は夕景。

神さま、こうして学生時代の自転車にふれていると、置き忘れてきたものをたくさん思い出しました。残してきたものを思い出しました。きょうも一日をありがとうございます。明日からの新しい一週間がよい時間になりますように。僕は謙遜のうちにつながっていきたいです。

よい一日

朝がだいじ

BICのオレンジ軸のボールペン

知らなかった、生産中止だとは。

そろそろ在庫がなくなってきたから注文しようと、インターネットを見たら、生産中止になっていた。もう売っていない。僕の机にも大学の研究室にも、もう数本しかない。

学生のとき、新宿の紀伊國屋書店で出会ったのがはじまり。それからずっと使っていた。いつも使っていた。五島の職員室でも文部省での会議のときも、附属天王寺小学校の研究発表会でかっこつけていたときも、大村はま先生のことばをノートに綴ったときも、旅先の凍える手にも、酔った居酒屋の割り箸袋の裏側にも。

きょうは朝からぽっかり胸に穴が空いたよう。

神さま、僕はちょっと元気がありません。聖パウロの祝日なのに。ぱうろも元気をとりもどします。

こだわりって、かわるもの

若い頃、ソーセージやベーコンを手作りすることにのめり込んだことがある。身体によいもののみを使い、てまひまをかけ、安心に満ちた自家製は間違いなく美味い。

家族に食べさせたり友人に送ったり、とにかく、てまひまを楽しんでいた。

手づくりは間違いなく美味い。

だけど、こだわりってかわる。

今となっては、シャウエッセン。シャウエッセンの安定した美味さは間違いない。こいつがあればビールも進む、チャーハンも光る、うまかっちゃんもごちそうになる。

ということで、おじさんになった僕はシャウエッセン人になりつつある。

研究はだれの都合か

次々と講演会や研修会が取りやめになっている。先ほどもある校長先生からメール。「本当に申し訳ございません。おゆるしください。」との言葉に胸がいたくなる。校長先生のせいではありませんよ、って、そんなことあたりまえ。

やろうと思えばできるのだろうが、やらないという決断。これって、悲しい。

昨日もリモート、一昨日もリモート。画面越しの先生たちの姿は懐かしくもあり頼もしくもある。同時に「つかれていませんか」という言葉が陳腐に思えるほどに疲弊されているのが伝わってくる。

社会が元気になったら取り戻そう!と言っているが、本当はそうじゃない。今は休憩時間ではない。今も研究は続いている。子どもが学校にいようがいまいが、研究は続いている。集まることができてもできなくても、研究は続けなければならない。

明日に予定していた鹿児島での「僕の授業」も延期。単元びらきと単元のまとめをさせてもらう予定だった。

だけど、いいこと思いついた!完全リモート授業で、単元まるごとをさせてもらうっていうアイディア。

教室に一台の大きな画面の達富先生ではなく、一人一人が持つ端末に僕が映る。そして、一人一人もそれぞれの画面に。

全員が教室にいるのに「一人学習」。じゃあ、「二人学習」はどうするか、「私たち学習」はどうするか。

それを考えるのがきょうからの楽しみだ。

神さま、新しい学びの場をありがとうございます。今は、決して悲観的な時間ではなく、ふだん忘れかけていた絆を思い出し、取り戻す時間なのかもしれません。

南東の杯

友の親父が逝ってしまったらしい。

50を過ぎてもなお少年の瞳からは涙の雫がこぼれていることだろう。奴が悲しみのうちにいると思うと、亡き父にも増して奴が不憫だ。

常に人のことを思い、和を重んじることに法った奴の生きようは、奴の父そのままなんだろう。想像に容易い。

父の名前を忘れる奴などいない。人の名前は自分だけのものではなく、つながった者のためでもある。先の人は後の者の名前を知る術もない。後の者は先の者の名前を心に留めないはずがない。

奴の父の名前は、これからの奴の生きる道標になる。奴の父の名前は、これからの奴の背中を押す。奴の父の名前は、これからの奴の家族を支える礎となる。

奴の父の名前は、これから先も確かにある。

奴も父だ。僕も父だ。父はどうあるべきか。決して越せない父の存在を感じる夜だ。

常に道に法って生きる。その道とは何か。奴は道を問いながらの道を生きるだろう。そして、そこに道は確かにある。道は道をつくる。

伊佐はどっちだ。この小家からは南東のはず、今夜は南東の星に弔いの杯を捧げることにする。父を語りながらの杯。

神様、きょうも一日をありがとうございます。愚弟がゆっくりと別れに浸れますように。いつも急ぎ過ぎの奴ですが、ここばかりは時間をかけて道を調えられますように。

そして、ゆっくりとした別れのうちに届いた言葉。「父と共にこれからの人生を生きるんだという思いを強くすることでした。常に周囲に心配りをした父、文句をこぼすことなく黙々と作業した父……。父を弔いつつ、残された母を気遣いながら、私らしく生きていこうと思います。」

父と語り合った奴がやっぱり不憫だ。弔いの酒ならいつでも付き合うぞ。

届いた届いた

新単元、完成

初うどん

一句、拝受

うれしいしらせ

考え続けている

貧困、飢餓、健康に役立つ教育でありたい。

元気に仕事をして稼げる力を育成する教育でありたい。

望まれている仕事を見つけ、持続して就労でき、協働して継続し、健康的に暮らしていける力をつけることに心を向ける職人になりたい。

2022年、職人になろう。

急ぐことなく、ゆっくりと対話を通して職人になろう。

では、何の職人か。

僕の憧れはSDGsのゴールと重なる。フランシスコ教皇の「世界平和の日」メッセージが教えてくれている。

貧困をなくすために僕にのぞまれていること。

飢餓をなくすために僕にのぞまれていること。

すべての人に健康と福祉を叶えるために僕にのぞまれていること。

質の高い教育をみんなに提供するために僕にのぞまれていること。

そのための職人。僕は何をすればいいか。

今年は、もっともっと対話を心がけよう。誠実な対話には「あなた」との基本的な信頼関係が必要。互いに耳を傾けて聴くとともに、耳を傾けなくても聞ける自分でありたい。向き合いって納得し合うとともに、納得してもらえるために「あなた」を理解する。「あなた」とともに歩むことができるためにも、「あなた」信じることから始める2022年にしよう。

30年以上、教えることと養うことに身を置いて生きてきた。教育と養成の世界に生きてきた。「あなた」があなたの希望に近づくことができるために、「あなた」の豊かさが実現するために、「あなた」が成長し、「あなた」の進歩を生み出すことができるようになるために。だから、今年は、もっともっとまとまりのある市民社会に役立つ働きをしよう。それはなによりの礎になる。

そして、平和をつくり、平和を続けられるために「あなた」と協働したい。働くという市民社会のたいせつな役割をはたせるように「あなた」と協働したい。

このことは、「対話できる子ども」「市民社会に生きることができる子ども」「協働できる子ども」を育てる教師としての使命でもある。

もう少し具体的に。

健康に生きていくために、食べることに安心でありたい。そのためには稼ぐことができる大人にならなければならない。僕たち教師は、子どもに働くことができる力を授けることが仕事だ。

もっと具体的に。

ちょっと面倒な、それが突然、目の前に降ってきたとしても、対応しようとする「あなた」であれるように、対応できる力が「あなた」にあるように。仮に読みたい文章でなくても、話し合いたい場面でなくても、はじめてのスタイルで書くことを求められても、今、直面している課題から《私の問い》を立て、その解決に誠実に丁寧に見通しをもって向かっていける力。もしかしたら解決できないかもしれないけれど、ふさわしい解決策を練ることができる力。その過程で必要な人と協働していける力。その場面場面で、誰にも伝わる文章を書くことが出来る力。そんな、力を確実に子どもにつけることこそ、そういう教室を創造できる教師になれるように応援することが僕にできる仕事。

なあんだ、学習課題と《私の問い》とコンパクト・ライティングばい。これまでと変わらんたい。

そう、これまでの僕たちの仕事はすでにSDGs。

ぜんぶ、SDGsの主旨と重なる。ぜんぶぜんぶ、フランシスコ教皇の「世界平和の日」のメッセージに教わった。

2022年は、僕は「あなた」とともに生きていきたい。2022年、職人になろう。

大晦日

今年、附中での授業で使ったYOASOBIの「群青」に感動してたら、「め組」やん!

もう、感涙!

なぜかうれしい、パン、見っけ!

年の瀬

年の瀬、いい言葉。年末とか、暮れ、とかより、ずっといい。

12月29日、水曜日。朝の弥撒のあと、朝飯屋に寄った。週に一度、ずっと通っているけれど、大将は僕の名前も年齢も仕事も知らない。僕も言わない。僕も飯屋の大将以上のことを知らない。いや、ちがった。互いに安い釣りが好きだということは知っている。安い釣りとは、道具や着るものには必要以上のお金をかけないということ。昔ながらの道具を丁寧に手を入れて使い続けている。お金がかかるのはエサ代くらい。

きょうが年内最後の朝食。ちょっとしみじみして行った。今朝は丸干しも注文して少しだけ贅沢。

さて、勘定。

740円をお釣りのないように手渡したときだ。「やっと分かったけん。名前も仕事もわかったばい。ずっと、蚊取り線香ば売りよると思っとったばってん、ちごとったばいね。」「えっ。」「新聞に載っとたよ。見たけん。」とのこと。

載ったらしい僕が知らない新聞の僕を見て得意満面の大将。

「切り抜いて置いてあるけん。」となぜか40円のお釣り。

よか店、よか朝食、よか大将。

神様、きょうも一日をありがとうございます。この町でつながっていること、感謝しかありません。

さあ、やりましょう。

研究会の申し込みについてのお知らせです。

3月26日の「九州 教室の声に学ぶ会 長崎の小さな集い」について。申し込み定員を超えました。これからの申し込みはできません。ただ、キャンセルがあるかもしれません。直前になるかもしれませんが、キャンセル待ちを希望される方はお知らせください。

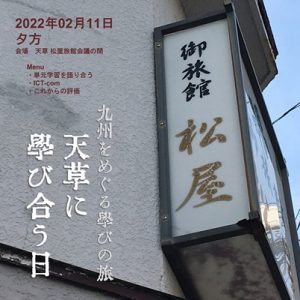

2月11日の「天草 国語教室の会」について。松屋での宿泊は確保している部屋数がすでに埋まりました。宿泊を考えておられる方は、自身で宿を確保してください。

年忘れ

気を緩ませることなく、節度の中での年忘れ。

一年を振り返るというのはとても意味のあることだ。この行為が来年を作つくる。

僕は黒いモレスキンの手帖を使っている。一日一ページの手帖。これを見れば、何時に起きたか、どんな授業をしたか、どこで何をしゃべったか、三度の食事のメニューから、読んだ聖書のページまで書いてある。だから、年末の恒例行事は、このノートの索引づくり。書いてあるコンテンツを一覧表にする。今年もにぎやかなキーワードが並びそう。

さしずめ、今晩のキーワードはといえば、すみれちゃん、感想文、明解な指導事項、白い別館、黄色い人というところか。

さて、今年もあと4日。明日は日本一周をしたときの自転車のメンテナンス。これも楽しみな年中行事。

神さま、きょうも一日をありがとうございます。穏やかな月曜日でした。

さて、大掃除!

年の瀬、恒例のウッディーとバズの洗濯!

ぴかぴか。色鮮やかに復活です。

そして、我が家の焼酎棚の背景に溶け込んでいる、三つのたからもの拭きそうじ。

まずは、長崎と五島を結ぶフェリーの絵はがき。今でも胸にあてて祈りたくなる。

そして、北陸号の行き先プレート。大学院の頃、お世話になったローカル線の特急。

最後は割り箸袋、3葉。佐世保の自慢のお肉のお店。「門」はもうなくなっちゃったけどあの味は忘れられない。この箸袋は貴重。来年は、新佐世保の3店をチョイスしよう。ひとつはイタリア料理の「cafe de “Lucca”」、そして馴染みの「博多屋」、最後に締めの店「草木ケ原ラーメン」。だけど、ルッカさんと草木ケ原は箸袋がないんだよね。残念!

ということで、ぴかぴかになった我が家は気持ちいい!

神さま、きょうも一日をありがとうございます。

降誕祭

クリスマス、おめでとう

アドベント。

そんな朝、海外からの荷物が届いた。プラハから。

僕のいちばん年の離れた友人、祥平からの贈り物だ。

そのひとつひとつに説明書きが貼ってある。「このくるみ割り人形のいわれはこういうことです」からはじまって「このビールはとても美味しいものです」「そして、このグラスで飲むといいです」「こうして食べなさい、くせになりますから」「飲みすぎたときはぜひこれを」「これは日本でいうと、、、」

なにもかもがうれしい。「おい、祥平!」と声をかければ二階から降りてきそうだ。あと15ヶ月か。こいつが帰ってきたら、思案橋から住吉まで、一週間、連れて回って飲み続けなきゃ。

神さま、おめでとうございます。そして、ありがとうございます。僕はこうして元気です。

たつとみ、本気です。

天草、やります。

屋久島、ふたたび

これに乗っている。撮ってくれたのはあくゆう。しかし、あくゆうは見送りだけではない。なぜか、一人、乗っている。遠く開聞岳も見える。いい旅だ、鹿児島。

宮ノ浦港、着。

屋久島に着くやいなや、鞄だけを宿において勉強会。学習課題を徹底的に議論した。止まることなく2時間。

急に、腹がへってきた。ということで、

好物「カメノテ」に舌鼓。大好物「水ノ森」に「愛子」。調子が出てきた。

明日の授業、うまく運ぶ予感。

いいぞ、いいぞ。

生徒が考え続けている。

2時間目と3時間目の授業をさせてもらった。校長先生や他教科の先生も参観に来られ、僕は充実した時間に満足した。この実践のまとめは、またのちほどどこかで語るつもり。僕と中村さんのたからものだ。

と、急に腹がへってきた。

屋久島のとろろ丼。美味い。美味いにきまってる。

帰りは反対側から桜島。

神さま、きょうも一日をありがとうございます。何処に行っても生徒がいて、教室があって、学びがある。そんな教室にほんの少しでも役立つことができれば、僕はもうそれだけでいいんです。ありがとうございます。

丁寧な仕事はすべてオリジナル

教科書を基本とした構想で単元学習に挑む若手教師、小川。緑色の用紙にまとめられた学習計画こそが丁寧な仕事だ。そばに居る赤城ィや姉さん先生たちの支えが彼を育てる。安心感の中に彼の成長が著しい。子どもの書いたものに見られる「競っている」と「対決している」は「ふくらませ合い」と同義ではないはずだ。関連づけるという思考操作を難しく感じる教師の見守りのなかに、子どもは確実に関連づけることを習熟しつつある。小川さん、成長している。

「単元学習の効果は絶大なのです。」と言い切る頼りがいのある教師、髙木。これまで彼に実践を語ってもらう場を提供できなったことにずいぶん反省していたが、きょうの話題提供はその反省をより大きなものにするとともに、これからの彼の活躍に胸を躍らせるものだった。「わたし一人、私の教室だけの成果ではなく、学校全体で実践したいのです。」「相手の期待を手応えにかえます。」どうして、こんなに名言が次々と語られるのだろう、「髙木公裕、いいじゃないか!髙木の教師力はコンピテンシーに満ちているぞ。」これがきょうの僕からの言葉だ。そうそう、もう一つ。「だし巻きの作り方」、これでいい!髙木、澄んでいる。

屋久島からの名言は「学びに心を向ける下ごしらえ」。生徒の学びの扉をひらく教師、中村。中村国語教室の魅力は、生徒が終わりをつくらないことだ。11月に屋久島の中学校に行ってきた。そして単元びらきをさせてもらった。「はじめまして」というぎこちなさはない。「わたしたち学びたいんです」があふれている。そういった意味で、中村は妥協を許さない。生徒の姿をまるごと受け入れ、生徒の力を心から信じ、生徒の成長に向かう生徒の力の発揮と教師としての指導の妥協を許さない。だから、毎日、伸びる。成長し続ける教室がそこにある。中村、そのひたむきな強さが美しい。

思い起こせば2017年8月8日。宮崎の教師と一緒に学ぼうと約束した。その声が実った。「確かな自分の考え」と「情報の扱い方」と「教科書における重点事項」、からの単元づくり、言うまでもなく言語活動を通した単元づくりに取り組んでいる教師、佐藤。4年間、お互いに熟考した単元づくりの考え方は同じ基底に支えられていることを実感した。「確かな自分の考え」を形成するために必要は《私の問い》、「情報の扱い方」を知識及び技能(2)にとどめず、かつ行為動詞として精査したものが「思考操作」、「教科書における重点事項」は「指導事項」そのもの。そして、「学びがいのある言語活動」。時は熟した。2022年、初夏の宮崎に集うことを心待ちにしている。

見事にコンパクトにまとめられた校内研究成果「東小の研究 丸わかりBOOK」をたずさえ、そして立ったまま無駄のない手振りを交えて語りきった教師、竹中。竹中は、研究主任として職員室の真ん中にいるわけではない。竹中はそれぞれのすべての教室の中にいる。「みんなでやりましょう。みなさんの力を出してください。一緒になやんで創り出しましょう。」の姿勢が「丸わかりBOOK」に語られている。謙遜のうちに仕事をする姿、それは子どもと教師に役立つ仕事こそが自分の居場所であるという分かち合う心に支えられているんだろう。ときに端的なことばで、ときに後ろ姿で、ときに包み込む安心感でともに居てくださった校長の信念とのコラボレーションとしてひとつの作品だったこの話題提供。それをライブで聞くことができた胸の高鳴りは未だ冷めない。奈月、今、楽しいでしょ。

同じ志をもった私たちの仕事がこれほどに異なる魅力に満ちているのは「形式のコピー」に満足するのではなく、一人一人の「意味の創造」にみなぎっているから。それぞれの丁寧な仕事はすべてをオリジナルにする。《私たちの問い》は、ひとりひとりの《私の問い》になり、私の学びは、私たちの学びになる。みんなの成果ではなく、一人一人の「私」が集まった「私たちの成果」なのである。

「私たち」は、「みんな」とひとくくりにしないで、いつまでも「私+私+私+私+私+私+私+私+私+私+私+私+・・・・・・」でいよう。

ということで、今回の5人の教師たちの使命と信念に学びながら、次の研究会を企画しています。

「校内研究で学校は育つ(仮)」をテーマに、僕の親友との対談を中心に3月26日に長崎で小さな集いをひらきます。

メモ帳に☑をつけておいて!

2022年3月26日(土)、午後1時から夕方まで(できれば宵の時間も)、予定を空けておいてください。

最高の企画をします。定員の上限はありますが、とにかく「校内研究で学校を育てる」について満足させます。

申し込み予約は、たった今から受け付けます。

場所は、聖地「セントヒル長崎 グラバーの間」です。

幸せとはこんなもの

学び手と過ごす。これが僕の幸せのひとつだ。

きょうは昼から一人の学生としゃべり。そのあと五人組とぺちゃくちゃ。楽しい。生きている感覚に包まれる。この仕事をしてよかったと本気になれる。

ありがとうございました、なんて言って帰って行くけど、僕が届けなきゃ「ありがとう」を。

平成14年生まれの学び手との時間は僕を優しくさせる。

幸せって、きっとこんなふうにさりげなくやってくるんだ。きっと。

久しぶり

待つことは信じていること

きょうは年休をとった。いちにち心と頭と身体をやすめた。ひなたぼっこ、たき火、椎茸にビール。

と、いつのまにか考えていた。

「いいね。」は評価ことばなのか。

というのは、先日、大学2年生のひとりが中学校で授業をした。僕はほんとうに感激した。二十歳の頃の僕なんか、比べものにならない。

いや、子どもへの話しかけ方は僕のほうが上手だったかもしれない。板書の構造は僕のほうが上手だったかもしれない。机間指導の方法も僕のほうが上手だったかもしれない。

しかし、しかしだ。

まったくちがう安心感があった。いや、安定感といったほうがいい。

完全にまいった。この学生、おそるべし、だ。

授業がはじまってから15分。僕はこのおそるべし安定感はなぜ生まれるのかを観察した。観察し続けた。声を聞き、まなざしを幾重にも届け、膝を折った。

そして、わかった。声だ。この声。「いいね。」という声。「いいね、いいね。」の声。「いいねいいね。」の声。

「いいね。」はなんなんだ。評価ことばか。

「いいよ。」は評価だ。「その答えでいいよ。」は評価だ。いや、ちがうこともある。かくれんぼのときの「もういいかい?」「もういいよ。」は評価じゃない。相手に届いてもらわなきゃならない叫びであるはずだ。だって、「もういいよ。」が届かなきゃ、鬼さんは探しに来てくれないんだから。「もっと食べる?」「もういいよ。」はどうだ。もちろん評価じゃない。「もうお腹いっぱいだから、もういいよ。」これは、「もういらない。」という辞退の申し出。

「いいね。」はなんだ。あの教室に響き続けた「いいね。」は評価なんかじゃない。「あしたはがんばるんだよ、いいね。」でもない。これは確認。「その洋服、いいね。」でもないんだ。これは評価。この授業の「いいね。」はなんなんだ。

本人は評価だと言うだろう。だけど、観察していた僕はそうとは思わない。

彼女の「いいね。」は、「さあ、学びのはじまりはじまり。」「そう、もっともっとやろう。」「うん、聞いているよ、ありがとう。」なんだ。

「いいね。」は、「先生はここにいるよ!」「先生はいつも一緒にいるよ!」「先生は待っていたよ!」の安心なのかもしれない。

年休の日は、後味のよい振り返りができるから好きだ。

神様、きょうも一日をありがとうございます。降誕祭まであと2週間。この待つ時間が僕は大好きなんです。子どもの声を待つように。

もういらない

Good Job

僕はJRの切符に詳しい。あたりまえのことだけど、今朝のJR早岐駅の駅員さんは専門職だった。

見事、素晴らしい。美しい!

Good Job ! 間違いなくいい旅になる。

天草、心の旅

西海東小学校

何回目だろう。この坂道。

西海東小学校への道のりが心地いい。しかもきょうは晴れの舞台。

山口さんと行武さんの授業は安定感と新しさと謙虚がみつどもえだった。

たいしたもんだ。一緒につくりあげたなんて言えないけれど、単元の隅々まで知ったうえで授業を見せてもらえるのはうれしい。自分が授業をしているようだ。

ありがとう、これまでの西海東小。よろしく、これからの西海東小。

学生と語り合うということ

向き合って語り合う。僕にとっていちばん大切なしている仕事。

きょうは5人の学生と語り合った。久しぶりに声を聞き、声を届けた。久しぶりに受けとめた。久しぶりに聞いてもらった。

そういえば、しばらく語り合っていなかった。

神様、なんともやりきれない水曜日です。

上五島

きょうから上五島。

屋久島にほれた

さて、三日目の屋久、

屋久島、二日目

安房中での授業。

心地よい授業というのはこういうことかと実感。でも、その心地よさが僕だけのものなら、それはどうでもいいこと。

問題は生徒にとって、、、

その答えは後日、担当の先生からの報告を待つことにする。

とにかくきょうの僕の一日は心地よさの連続。そりゃそうだ。ためいきがでるほど深く考える生徒との時間。

箸を進めるのがもったいなく感じるほどの昼食、トビウオのひつまぶし。

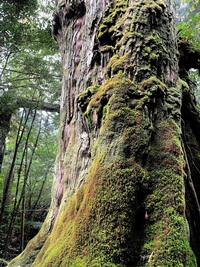

そして、夕刻、たずねた屋久の杉。

泊まった宿の夕食。一緒になった若いドクター。小児科の先生。亀の手を肴に一緒に飲んだ「水の森」、最高に美味かった。

旅は人を優しくする。旅は時を柔らかくする。旅は、今をとわにする。旅は、明日をつくる。

子どもの幸せをつくる若いドクター、大好きな子どものために生きて行こう。僕もやるよ。明後日の子どものために!

ドクターは明日の命を守る。教師は明後日に役立つ力を授ける。教育の結果なんて明日すぐに、なんて期待できない。

さあ、屋久島だ!

文学研究

改めて向田を読んでいる。題名にもどの描写にもことばにも、向田の思いは込められている。読者としてそれに重なりたい。

僕ていどの者は、強く感じられるところにしか響かない。もっと何となく伝わってくる言い回しにも反応できたらいいのに。

明後日からの屋久島の教室で生徒と向田文学に学んできたい。

ROCKY

何年ぶりだろう。今夜、ROCKYを観た。

あの頃みたいに生卵を5つ飲もうとは思わなかったし、CONVERSEをはき、スウェットを着て街中を走ろうとも思わなかったけれど、誰をも大切にしたいということにしみじみした。

歳をとったけれど、いつまでもいつまでも、って思う。

何年ぶりだろう、ROCKYに心ときめいた。

秋色、雨の朝

大阪、好きやねん

今,ここに生かされて

よし、店を探そう!

先週までの秋旅、おとといの時津町立時津東小の研究発表会、きのうの西海市立西海東小の研究協議、と仕事も一段落した。秋晴れ。無性に腹が減ってきた。

よし、店を探そう!

まえだおし。

いま、落ち着いている。

だから、11月中に忘年会をしよう!そして、12月に新年会をしよう!

この指とまれ。

旬鯖

速報!

旅の空の下

「みんな」に私は存在しているか

研究発表会に参加している。一昨日、昨日とハイブリッドスタイルの研究会。両日、200名を超える参会者とみんなで学び合った。福岡も東広島もその真摯な学びの姿に、僕は一人の参会者として自分の存在が恥ずかしくないか何度も謙遜のうちに確かめるしかなかった。

翻って普段の研究会。みんなで学ぶ、一緒にやろう、仲間だから、と言い続けている。

しかし、その「みんな」の中にそれぞれの私はいるのだろうか。《私の問い》などと説いているのに、自分の仕事の世界のどこに一人一人の私はいるのだろう。

これからは、みんなという便利なことばをやめるのがいいのかもしれない。仲間なんて耳に心地よすぎる。なんか嘘くさいかもしれない。

行橋と東広島に学んだ週末。本当の「みんな仲間」になるためには、「私たちみんな」であり、「私たち仲間」でなければならない。

「みんな」というひとくくりは誰が誰かわからないひとかたまりではなく、それぞれの「私」の集合体でなければならない。

だけど、そんな言葉あそびにも少し疲れつつある。

こんなとき、僕は神様とおしゃべりしたくなる。

目覚めれば、秋空

秋旅、東へ

秋旅

きょうから旅がはじまる。科研費の調査研究、各地の研究会、公的な用務など。いつもの鞄を下げて旅ぐらし。

まずは、福岡県行橋市。野村さんに会えるかどうか。どんなことがきっかけだったか、とにかくながい付き合いだ。きょう、お目にかかれるのを楽しみにしている。

今夜は一度長崎に戻るかそのまま東に向かうか。帰りのソニックで考えよう。

少なくとも九州でいちばん

仕事帰り、時津町に向かった。来週末にひかえている研究発表会の応援だ。職員室も校長室もとにかく熱い。

基調提案、いいじゃないか。プレゼン、そうきたか。なつきの語り、なるほど。僕は感動した。15分間の報告でこの学校の研究のすべてが理解できる。

学力テストの結果がびっくりするほど伸びたのは事実。だけどそれだけじゃない。何よりも尊いのは校内研究により職員室が強くなり、子どもの学びの姿が高まったことだ。

やったことは必ず見える。

時津町立時津東小学校の研究発表会。

参加しないという選択肢はない。必ず学べる。もっと伸びる。教師であることに誇らしくなる。明日が待ち遠しくなる。

みなさん、時津東小で会いましょう!

神様、ありがとうございます。こんなにいい仕事にかかわらせてくださりありがとうございます。

いいことずくし

10月22日。きょうもよい一日だった。

昼ごはんに原了郭のカレーうどんをワイシャツを汚さず食べきれたときからその予感はあった。

授業中、子どもに話しかけるのは授業者に失礼だと思い込んでいた。それはそうなんだけど、そうじゃないときもあることを知った。きょうがその日だった。

授業者の発問について考えている子どもに話しかけるのは失礼だ。しかし、《私の問い》に向き合い、その解決に向けて学び浸っている子どもが、学び浸っているからこそ私たちのかかわりを空気のようなものとして扱うとき、私たちは協働の学び手として教室の声のひとつになれる。

僕もひとりの子どもと一緒に言語活動と語彙の学習に学び浸った。

目をあげると、職員室の教員がみんな膝を折って子どもの顔のそばで教室の声になっている。みんなが学んでいる。みんなで学んでいる。

「みんな学び」に「ひとりぼっち学び」は要らない。だけど、「みんな学び」に「ひとり学び」は必要だ。だから、善意の教師たちは、かかわったあと、すうっと消える。そのとき、子どものひとり学びが立ち上がる。

まさに学びどきと教えどき。

こういう学校は伸びる。間違いない。いい気分だ。本当にいい気分だ。

帰り道、いつものパン屋。お気に入りの長めのカスクートを2本。待たずにレジ。ポケットにはお釣りなしのジャスト小銭。

いいことづくしの金曜日。日帰りの新幹線さえ愛おしい。

佐賀市立校研究主任会

佐賀市立小学校、中学校の研究主任が集まる研究主任会。昨年度に続き、僕にとっては二度目の研修会だ。緊張ということではないが、責任のある仕事に胸が高鳴る。

職員室がひとつになる校内研究を、子どものフルネームで語り合う校内研究を、子どもの学びに役立つ校内研究を、誰にも恥をかかさない校内研究を、そして後味のよい校内研究を、と語り続けた。

3フレーズの学習課題を佐賀市のスタンダードにとしましょうとの課長の言葉に感激し、学習課題の自分化について熱心に聞き入ってくださったみなさんに強さを感じ、コンパクトライティングへの手応えを確信した時間だった。

この場を設定してくださった佐賀市教育委員会のスタッフの方々、ありがとうございました。

さあ、このあとはタブレットコミュニケーション研究会。これまた刺激的な研究会だ。

神様、少しばかりの手応えをありがとうございました。

ただいま,花ちゃん

月初めの一週間の研究滞在から半月。再び,上五島。

ミサの後,佐世保港から出発。本日も凪。

お決まりの三点セット。授業も深く考える時間となった。お腹も空いてきた。1時間半ほど休憩があるので,昼食後,大曽教会か丸尾教会で時間を過ごそう。

出発,珍道中。

目指す店は「このみ」。「駐車場がいっぱいだったらどうしよう」と話ながら到着。ひとあし,いや3秒遅かった。駐められない。まあ,すぐに誰かが動くだろうと,車内で待つことにした。すると,案の定,「このみ」からお客が出てきた。「ほらほら,ほらね」と僕。「あああっ,なんでここにおると?」と花ちゃん。

花ちゃんの旧友がその店から出てきたのには驚いた。二人はしばし昔話に花を咲かせていた。

その間に,「このみ」は看板。まあいい,まあいい。「このみ」のちゃんぽんは逃したけれど,旧友との再会はそれ以上だ。

しかし,ここからがたいへん。

そのあと,浦桑郷の定食屋へ。「すみません,午後から病院に行くので」と店に入れてもらえなかった。

では,有川の「Men’s はまさき」へ。定休日。

港の前の「扇寿」へ。10分前の団体客で本日終了。

「味彩」,定休日。

「うどんの里」は営業している気配さえない。

竹酔亭は臨時休業。だったら姉妹店のKamityもアウト。

いよいよHotto Mottoかあ,と最後に寄った店の名前が「一番」。しかも「このみ」の隣。

ようやく味噌ラーメン。美味い!

午後もがんばれそう。

と,上五島珍道中。花ちゃん,ありがとう。

着いた,着いた。佐世保港。8時発,19時着。

神様,きょうも一日をありがとうございます。上五島の子どもに役立つ仕事となりますように。上五島の先生たちに役立つ仕事になりますように。

いよいよ,11月5日がやってくる。

この大きな実りを仲間と共有したい。この研究の実りの瞬間,同じ時代を生きていることに感謝したい。

まちがいなく,歴史的な一日になるにちがいない。

https://togitsu-higashi.edumap.jp/wysiwyg/file/download/1/1799

https://togitsu-higashi.edumap.jp/wysiwyg/file/download/1/1791

さて,きょうは日曜日。仕事をしない日曜日。だから,僕は,9月中旬から更新していなかった「たつログ」をぼちぼち更新中。

土曜日は思いのほかいそがしくて

10月も半ば。土曜日は思いのほかいそがしい。

4時,起床,アウトプットの仕事(表現する仕事は朝,受け入れる勉強は午後と決めている)。散歩。朝ご飯。靴磨き。

9時,教会学校。

ここまでは毎週のこと。きょうはこのあとが違った。教会学校のあとに魚市場をのぞいたのがいけなかった(うれしかった)。びっくりする値段で鯵を50尾ほど,カマスを10本,鯛を一枚連れて帰った。

まずは,鯵フライと一夜干し用に鯵を手で開く。

あぶらののったカマスには風をあてる。そして昼は鯛の出汁茶漬け。

さて,このあと,包丁を研いで,庭の草を払って,銭湯に行って夕ご飯。

鯛のお造りと鯵フライ。三岳の原酒で週の終わりの振り返り。

神様,きょうも日ごとの糧をありがとうございます。

授業のなかで指導力をみがく

きょうは天草で授業研究。昨日に続き、本当に楽しみにしていた。

このあと、18時30分から授業リフレクションがあるけれど、その前に、ちょっと振り返っておこう。

はっきりと見えたのは、たった11人なのに、学びのスピードがまったく違うということ。学びのペースも同じでないということ。学びの立ち上がりは予想できないということ。

こんなあたりまえのことをまざまざと見せつけられた。数えられないくらいの教室を訪ねてきたけれど、昨日ときょうは記念日になるほどの衝撃だ。

この「信じられないほどの〈さまざまな学びの事実〉」は、今にはじまったことではない。平成の頃にも昭和の子どもにも存在していたはず。それが見えていなかったのか、見ていなかったのか、見ようとしていなかったのか、全部わかっていたのに言葉にしてこなかったのか。

この事実を認めた限り、僕たちは止まってはいられない。やはり、一人一人の〈さまざまな学びの事実〉に向き合い、〈さまざまな案内〉をする力をつけなければならない。

僕は授業を見ながら、五島列島で教員をしていたときのこと、平成11年の奇跡(と勝手に僕が読んでいる僕のターニングポイント)のこと、小中学校の教員を辞めたときのこと、すべての節目に戻って、そのときの僕と語り合いたいと思った。

そのときの僕に「もっと求めなさい」と、声をかけてくれるのは、今の僕しかいない。でも、そんなこと、できるわけない。だから、僕はいつの時でも謙遜のうちに生きていきたい。

神様、きょうという学びをありがとうございました。天草に縁をいただき、きょうを迎え、きょうを生きられたこと、ありがとうございます。

FOREVER YOUNG

FOREVER YOUNG

♪星まで届く梯子を築き 一段一段昇っていけますように♪

きょうは大学に行く前に映画館に行った。佐賀で映画を見るのは初めてだ。

FOREVER YOUNG

「自分の都合なんかないよ」という生き方があたりまえになりますように、と僕は青すぎる天に約束した。

五日目,宿のとなりとも顔なじみ。

四日目,きょうもいい天気。

三日目,原点にかえる。

三日目の朝。

キビナゴのお茶漬けから一日がはじまる。

小学校での研究の前にお祈りを忘れない。

廃校になった運動場は苔むしている。かつてこの学校で研究授業を見たことを忘れてはいけない。僕の今は,あのときからつながっているのだから。

あのとき,お昼のお弁当を食べた海岸に降りてみた。

この景色は,きっと,何にも変わっていないはず。2000年前からも変わっていないはず。

そして,夕方。研究ではない時間、僕は懐かしい土地を楽しんでいる。ここに住んでいたことは僕の誇りだ。かつての教え子と語り合う。「せんせい」って呼んでくれるけど、僕よりずっとデカくて頼もしい人間になっている。これも僕の誇りだ。

この島は祈りに包まれている。僕も祈りに包まれている。

教師として望まれた仕事をするということの原点に案内してくれるこの島は僕にとって,まちがいなく聖地である。

二日目の休み時間

朝ご飯はヤリイカの沖漬け茶漬け。朝から元気をもらった。そして,小学校へ。

お昼の休み時間には懐かしい風景を追いかけた。

まずは津和崎。

ここからは上五島の北の島々が一望できる。きょうからこのweb siteのトップページがそれ。

右手が野崎島。学級の子どもを連れて夏休みにキャンプをした。今となっては世界遺産になった聖堂に泊まったのも信じられない思い出だ。小値賀島,宇久島にも手が届きそう。

そして,江袋教会。

2007年にほぼ全焼したこの教会を元通りにしたのは神を信じる民の業。そのときの大工の一人が野崎島の天主堂で一緒に泊まった慎太郎。確かに図画工作の力は抜きん出ていたけど,こんな大きな仕事を成すなんて,元担任の誇りだ。

午後の調査のあとは,夕飯。この1週間の宿。すでに「ただいま」「お帰りなさい」の声が馴染んでる。

神様,きょうも一日をありがとうございます。かつてこの島に暮らしていたことを大切に大切にきょうを味わいました。あのとき,何を焦っていたのか,そんな気づきをありがとうございます。

研究の旅、はじまる

さて,研究発表

きょうはかつての勤務先,大阪教育大学附属小学校の国語科の研究発表会で話題提供をする。zoomだから,ということで,懐かしさの中に学べることに感謝しながら,少し緊張している。14時開始。さあ,そろそろログインしなきゃ。

ということで,今,16時30分。研究会終了。久しぶりに大阪教育大学附属小学校勤務時代の先輩の八木さんと話ができた。調子にのって羽目を外しかける僕を厳しい眼差しで優しく誘ってくださった先輩である。今は関西の大学の教員としてご活躍。こんなつながりができるのもリモートのおかげです。スタッフのみなさん,ありがとうございます。

そうそう,きょうは,Cup Noodle の50周年。大学への移動や講演前のわずかな時間の昼食に世話になっているこのスグレモノが50周年とのこと。そう思うと,久しぶりに食べたくなってきた。