ちょっとしたことを綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆、時々たつログ。

たつログ

えとせとら

岬の外れから東へ東へ

山口百恵の「いい日旅立ち」のメロディーを聞きながら博多駅を定刻に出発。9号車6番Dが定位置。9-6を選ぶのにはいくつものこじつけの理由があるんだけど,きょうはそんなことより,ちょいと旅。

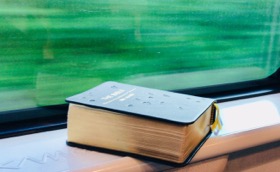

いつもの黒い革表紙の本をもって,新幹線。

でっかいビルを見上げながら,東へ東へ。いろんなことを考えながらの列車の旅はいいもんだ。

こんなビルで働くなんて僕にはあり得ない。鞄をひっさげて船に乗ったりバスに乗ったりが似合っている気がする。九州の仲間の暮らす処を訪ねる日々が今の僕を創っている。

さて,到着。

32番を見かけることはなかったけれど,僕にとって32番は2011年からのファンのあかし。

さて,ひとり乾杯!

試合は負けちゃったけど久しぶりに楽しんだ。

さてと。夏休み,おしまい。

価値の創造

これまでずっと「価値ある言語活動の設定」を語り続けてきた。これは間違いではない。

しかし、それは価値ある言語活動をさせることを求めているのではない。言語活動を行うことで価値を創造することが大事である。

とかく、教師は価値を説明しようとする。これは必要。ただ、価値は説明されただけでは自分ごとにはならない。

思考や行為を通して価値を創造することこそが学びである。

というような話を行橋の野村さんと車の中でしたよなあ、と思い出しながらきょうは佐賀県内をさまよっている。

途中、友だちの校長室をたずねた。「8分後に行っていいですか」の確認に「もちろん」の返事。

この58歳は偉大な校長だ。「子ども」のための校長を心から楽しんでる。だから、この小学校の子どもも彼のことが大好きだし、なぜか僕まで好かれてしまってる。近々、PENNY LANEでがぶ飲みしましょうと約束。

どこに行っても仲間がいる。迎えてくれる友がいる。

神様、きょう一日をありがとうございます。

西海づくし

学び舎だから

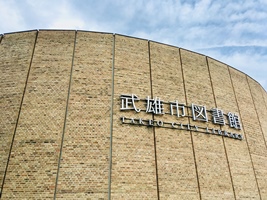

この時期の大学は閑散としている。3年生も4年生も教育実習。1年生,2年生は帰省中。僕は静かな研究室で前期のまとめをしている。もっと教え方を工夫できたはずなのに,と反省ばかり。来年の4月に使う学習材をつくりはじめる。半年,ああだこうだと言いながら学習材と付き合うのは愉快だ。こればかりは小学校の教師も中学校の教師も大学の教授もかわらない。

後期に授業する教室に立ってみる。この教室で使うことを想像しながら準備する。これは自宅の書斎ではなく,学び舎の中でなければできないこと。学び手の息づかいが教師としての僕の感覚を鋭く,そして柔らかくしてくれるから。そんな自分を見つめるために,僕は誰も居ない夏休みの大学に通う。

祝福を

旬のかぼす

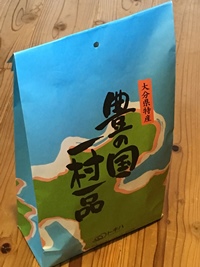

宅急便の河内さんが満面の笑みで運んできてくれる。届けられたのは,大切な大切な仲間からのかぼす。この香りが間違いなく秋を連れてくる。

生野さんとはもう5年のおつきあい。大分の美味しいものはぜんぶ生野さんから教わった。生野さんの仲間はみんな味が達者。幸さん,京子さん,園恵さん,そしててっちゃん。みんなみんないい人ばかり。

箱いっぱいのかぼすを眺め,この堂々としたのは生野さん,この包み込むような色は幸さん,このしっかり者は京子さん,この瑞々しいのは園恵さん,そしてこの飛び跳ねる強さはてっちゃん,などと,仲間の顔を思いうかべながら机の上に並べてみた。

さあ,今夜からは麦焼酎。

生野先生,本当にありがとうございます。今年も,我が家はかぼすに包まれています。

九州,せいぞろい

ありがとうって,いい。

大島から崎戸島,学びひたる

長崎県西海の大島。

小さな小学校の小柄な先生が大きな仕事をしている。見事な授業に何処に居るのかを忘れてしまう。この教室にあるのは小さな島の穏やかさだけではない。九州の,いや日本の先に立つしなやかさと強さがある。

何よりリズム。子どもが学ぶテンポを知っている教師は授業を見事に運ぶ。そして教師の語り。子どもの心に声を届けるとはこういうことだ。厳しい。そして清々しい。もちろんやさしくて分かりやすい。

僕はこの教室にどれだけのことを学んだことだろう。iPadに残った動画をきちんと見直したい。

さあ,感動的な授業のあとはがぶ飲みの会。

もう一つ先の島が今夜の場所。

新しい仲間との乾杯に心おどる。

語って語って笑って,飲むことを忘れるくらいの時間はすぐに過ぎる。大島東小学校の仲間たちに感謝。

真っ暗な島の夜が帰路の仲間を飲み込んでいくようだ。

「ありがとう」を何度も繰り返し,島の夜はさらに黒くなる。群青の海が明るく見えるのは漁り火のせい。

そっと手ぬぐいに包みたくなるようないちにちをありがとう。

夕方,僕は仲間よりひとあし先に学校を出た。崎戸島に行くまでに寄りたいところがあったから。

五島灘、西海に面した小さな小さな集落の中にぽつんと赤い屋根。耳を澄ましても潮騒のほか何も聞こえない。誰も歩かないから足音もない。夏の花の葉擦れの向こうにも何も聞こえない。だけど,この大きな海の上に,そこにきっと神様がいらっしゃる。僕を見ていてくださっている。

僕の人生の師が少年時代を過ごしたところ。

神父様,きょうもいちにちをありがとうございます。

天草の潮騒

日曜日の夕方

天草島原、風の道

たぎりたかあ!

10回目の天草松屋の会。

きょうは9月下旬の大きな研究会での単元検討会だ。8月末からの大雨で2度の日程変更があったのに,多くの仲間が集まってくる。僕もいつもの鞄をさげて橘湾沿いを走る。

いつもの松屋さんに到着するやいなや,女将さん。「暑かけん,ビールでも飲まんですか。」

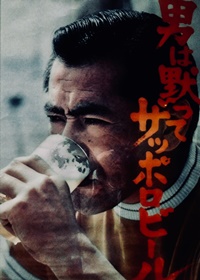

さすがに勉強の前なので遠慮したが,この心がうれしい(サッポロ☆ならなおうれしい)。

そして,夕方。ぞくぞくと仲間。

3時間なんて,わずかな時間だ。ここまで話し込んだことはないくらい,今夜の天草松屋の会は深い時間だった。

そのあとは,天草の魚とビールと焼酎。赤城ィが言った。「たぎりたかですもんね?」下ちゃんが言った。「そう、たぎりたいんですよ。」まさにその通り。僕たちはたぎりたいんだ。たぎらんば。天草の夜は今夜も熱い。そう熱い。

今夜で天草十夜。この仲間とのかけがえのないつながりも僕のたからもの。

鹿児島の集いのときには天草からもぜひ。みんなで一緒にやろう。

ありがとう、下ちゃん。赤城ィ。田中さん、射場さん。クラタ。そして天草松屋の会の仲間たち!

神に感謝。

水のあと

男は黙って

きょうは雨。朝から大雨。

たくさんの仲間からの雨のお見舞い。それぞれに僕と共有している話題にふれながらの気づかいが心にくくもあり,うれしくもあり。そんな中,一人の友達に返した僕の「家に閉じ込められるいちにちはビールでも飲みたくなります。」という不謹慎なメールに再びメールが届いた。通信文はなし。写真一枚。

僕はこの大きな男ともだちが大好きだ。

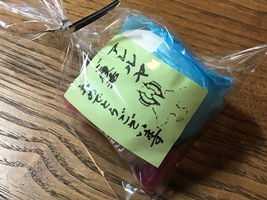

そういえば,夏のはじめにこんな暑中見舞いが届いた。

まさか小学6年生が飲んでいるわけではないけれど,にやりとうれしい。この子のお父さんがビール好きなのか,このクラスの担任が「達富先生は★サッポロビールよ。」と言っているのか。

さて,日本が無事でありますように。九州が無事でありますように。警報が解除されたら,乾杯するつもり。

あくゆうがつなぐ仲間

ブーメラン島

教えるということのもろさ

教えるということは、教える内容や教える方法以上に、どのタイミングで、どのような場で、どのような声で、どのような表情で、ということが織り成してはじまる。

そして何より、教えるようとする相手が教えてほしいと心を開いていることが第一条件だ。

だから、教えることを仕事としている僕は、相手が教えてほしいと心を開いてくれるようにすることからはじめてる。

では、どうすれば開いてくれるか。

そんなことを語り合いませんか、今夜でも明晩でも。

神さま、むずかしいですね。

長崎で語り合う

栄冠は君に

さあ,集まろう!

ちゃんとしなきゃ。

ひまわり,夕立,蝉の声

通勤路。朝6時に見つけた。帰りに写真を撮ろうと決めた。忘れないように「帰りはひまわり,帰りはひまわり」と何度もとなえた。

夏休みはひまわり,夏休みは夕立,夏休みは蝉の声。

吉田拓郎さんの「夏休み」は人生の名曲だ。

きょうは京都の五山送り火。遠く離れた僕は,せめて京都の夕暮れをと思い,家の前に打ち水をした。子どもの頃,母が打ち水をするのをもったいない気持ちで眺めていた。水道代がもったいないというのもあったかもしれないけれど,家の前の道が濡れてしまうことできょうの遊びの終わりが宣言されたような気持ちになったんだと思う。

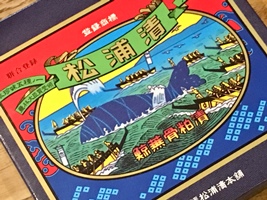

きょう,打ち水。その打ち水の上を宅急便が来た。河内さんが運転席から降りてくる。「達富さん,冷蔵です。」

また,酒が進む。味も抜群,この図柄も最高。ビールも焼酎もばっちり。ありがとう!

長崎海星高校もベイスターズも負けたけど,五山送り火の日に子どもの夏休みを思い出すことができた。松浦漬で自分の子ども時代に乾杯!

神様,きょうもありがとうございます。

東の空から届いた便り

さて、甲子園。

夏休みなのにテレビの前はつまらないから、ラジオを携えて外へ。もちろん、NHKの高校野球の放送を聞きながら。

きょうは第1試合で車の油を入れに行って、第2試合で早めの昼と買い物に行って、第3試合のときはまるまる庭の芝生の手入れ。第4試合で車を洗って柴犬の散歩。

やれやれ。まだまだこれからスポーツニュースと熱闘甲子園。まだまだ忙しい!

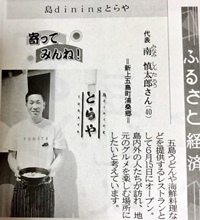

そうそう,きょう届いた贈り物。五島時代の教え子から。

日本一の五島うどん屋,しおづくり名人,そしてアイディ男の南慎太郎のお店のユニホーム。「とらや」は僕の大親友である犬塚虎夫がつくった店。ぼくにとっても忘れられない思い出を継いだ慎太郎からのこのシャツを着ると虎さんに抱きしめられているようだ。

神様,きょうも縁をありがとうございます。

夏の夕暮れはさみしくて

Tシャツに夏の空

オリーブの枝を手にとって

僕の軽トラにはペンホルダーのようなものがある。そこを花の一輪挿しにしようと試みたんだけど,生花はすぐにしおれちゃってかわいそうだから,造花にすることにした。しかし,なんだか安っぽいので自分でつくることにした。

ということで,完成!

オリーブの枝。かなりのお気に入り。もちろん,いろいろなものを使い回してつくったわけだからオリジナルではないけれど,世界に一つのオリーブの枝であることは間違いなし。

8月8日。長崎では明日の献水のための水を調えたと聞いた。

僕は戦争を知らない。けれど,もしかしたら,平和も知らないかもしれない,と思いながらオリーブの枝を眺めてる。

きょう、今年はじめての海に足をつけた。

世界が平和で満たされますように。

青い空の下で

台風の開会式

恵みの中で

同じように,どこででも同じように

長崎往復

さあ,帰り道

夏旅

朝5時過ぎのJRに乗って出発。きょうは日本海へ。飛行機で馬関をまたぐのも不粋。

7時間かけた列車の旅を選んだ。いつものカバンを下げて車窓を楽しむ。この旅、列車の中での宿題はなし。だから、ポケットに入る大きさの本を持ってきた。ところどころ、折々に読むのが楽しみ。

さて、有明海を右手に過ごし、新幹線に乗り換えた。

08時21分、このあと、しばし読書。

さて、岡山までは「のぞみ」、「こだま」に乗り換えて姫路。

こだまに乗ったのは何年ぶりだろう。20年ほど前はこだまに個室があった。東京のデパートの地下でたくさん買い込んでゆっくりと時間をかけて東海道を楽しんだものだ。

さて、姫路駅。ここには二つの楽しみがある。ひとつは駅そば。「天ぷらそば!」と注文して、出てくるのは黄色い麺。見た目は間違いなく「天ぷらラーメン」。

もうひとつは、その場で作ってくれるおむすび。但馬牛の時雨煮が入ったものがお気に入り。きょうは10分ほどの連絡なので但馬牛を選択。ペットボトルはもちろん綾鷹。

そういえば、国鉄時代にはお茶っ葉をお湯に浸す熱いお茶だったよなあ。と、昭和を懐かしみながら日本海をめざす。

ただ今、10時54分。

懐かしい駅に着いた。和田山駅。以前、勤務していた大学では教職支援センター長を兼任していた。何にもできない形だけのセンター長だったけど、教育実習生に何かがあったらすぐに駆けつけることだけは心がけた。いつでも、どこへでも。新潟から熊本まで。在任期間中の全国行脚の回数はおびただしい。

和田山。その中のひとつ。

通ったなあ。よく通った。そのおかげでつながった人との縁で、その後も5年近く、地区の研修会の講師として訪れることにもなった。ありがたいことばかり。

と、懐かしい和田山の空を見上げながら、おむすびの時間です。

ただ今、正午です。

ここはかばんの街、豊岡。僕のかばんもここの職人さんの技が詰まってる。

12時21分です。もちろん次の停車駅は城崎温泉。志賀直哉。大渓川。小僧の神様。赤西蠣太。清兵衛と瓢箪。或る朝。

なんでもない景色が迎えてくれる。きょうの講演の会場もなんとものどか。

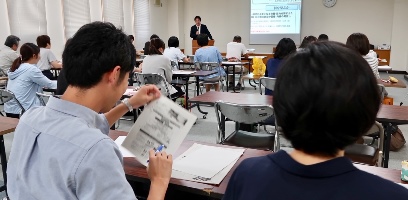

新温泉町温泉総合支所。しかし,研修会の熱気は本物!

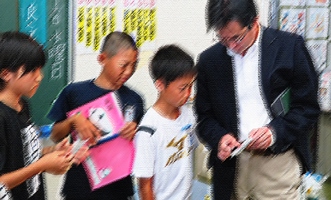

こんなに充実の2時間半はありません!とおっしゃった会長の先生に感謝。講演のあとは,ゼミの教え子の安藤君が働く小学校を訪問。

この笑顔は10年前のまんま。

そして,懇親会。

美味い。

美味い。

あたたかい!

本当に本当にありがとうございました。

懐かしい日本海,山陰の旅。感慨深いいちにち。

神様,きょうもいちにちをありがとうございます。

野球少年

仲間の旬

気分上々。仲間が待つ大分道、気が急く。

大分、旬の会。一年ぶりなんだけど旬は続いてる。今が旬、ではなく今も旬、いつも旬、いつでも旬。

昨年、僕が語った教室への提案が実際に行われている。てっちゃんが実践している。もちろん、ちゃんと自分の教室に合わせて調整して。

一昨年は、京子先生が実践してくださっていた。みんなみんな、ちゃんと、そして丁寧に教室に生きておられる。

だから毎日が旬。

今年の僕の講演の出来はどうだったろう。あんまりいい出来ではなかったことを自分では分かってるんだけど、スタッフのみなさんやアンケートには花マルが並んでいる。

ううん、、、って気持ちも残るんだけど、仲間が「また聞きたいです」って言ってくれてるんだから、その言葉を信じることにしよう。もっとできたはず!という自分への叫びは次の機会にとっておく!

とはいえ、今年まで5年連続、声をかけてくださってありがとうございました。生野先生、幸先生、園恵さん。ほんとうにお世話になりました。

ということで、ここでも打ち上げ。

話題は僕の講演内容よりも葡萄!

大分の仲間との夜は更けていく。仲間、そう仲間なんだ。

神様、きょういちにちをありがとうございます。

ただただ手を合わせて

空をめざして

いつものよりみち

小さな英雄

鞄をさげて,さあ天草。

北海道というサッポロ

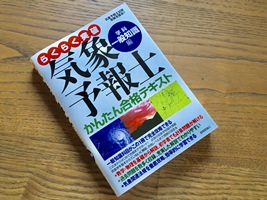

実は愛読書

確かな大地

そろそろやめよう。

教師の都合に子どもを手繰り寄せるようなワークシートをやめよう。

教師の思考をなぞらせるだけ。子どもは考えない。大人の最短距離に引き込むこと。大きな失敗はないけれど小さな学びの積み重ねもない。単調なことをこなすだけ。教師の教材研究の結果を再整理した表の穴埋めに終始する時間。

そろそろ、こんなことはやめよう。

学ぶということ

観覧車に乗せて

僕はこの学校のスーパーバイザー、らしい。といって、実はスーパーバイザーって何かよくわかっていない。その名前の意味はわかっていないんだけれど、僕はここに生きている教師たちのことが大好きだ。

毎回、下駄箱に小さないたずら心のこもったメッセージを添えて迎えてくれる男がいる。大村はま先生や有田和臣先生に学び、菊池省三先生に師事している勉強家で恥ずかしがり屋の大男がいる。自分のことはいちばん後回しにして職員のことに心を寄せる姉さんがいる。

とにかく目の前の子どもにがむしゃらに付き合っていく教師たち。若手も新任もベテランも、一気に集まる、一心に取り組む、ひとつになって子どもを守る。そして、みんな涙もろい。語気を荒げながら子どものことを心配し、目尻を下げて子どものことを語る。この教師たちの身体の中にはいつも子どもが棲んでいる。

自分は教師なんだと権威を振りかざす乱暴ないばりん坊など一人もいない。授業を固定化した自分勝手な見方だけで評価するような権力者はいない。子どもを見ようともしないで決めつけたように子どもを語る横着者など存在しない。誠実な仕事人ばかりがここにいる。

こんな学校、ほかにどこにもない。どこにもありはしない。

だから、もう少しだけがんばろう。

僕はこの教師たちと同じ時間を生きていることを誇らしく思ってる。

万博公園の観覧車が遠くに光っている。少しだけ遠回りしてホテルに帰ろう。

きょうの余韻をあの観覧車に乗せてくるくる回してみたい。この余韻を光の粉にしてみんなにふりかけたい。教室の感動って、本当に美しいんだって、観覧車のてっぺんから叫びたい。

ありがとうありがとう、ありがとう。

神さま、幸せって無限なんですね。無限っていいですね。神さま、無限って不器用なんですよ。

神さま、きょうという一日をありがとうございます。ふつかはやい七夕。今夜、教室の織姫とプールサイドの彦星に会えました。

本当に幸せです。

いいことありそう

朝からメール。

壮から、8月は壮の発表に浸ることができる。鶴首。

宮脇さんから、鹿児島の雨も落ち着き、昨夜はゆっくり床についたとのこと。安堵。

大地から、西海は達富のホームですよとのメッセージ。7月10日を心待ち。

松尾から、やる気をあげた姿が目に見える。さらに応援。

そして、松尾に粋な配慮の中尾。大人としての支えを実行している中尾に感謝。

さあ、これから大阪。谷本。スーパーバイザーとしてかかわらせてもらってる教室へ。

いいことありそうな、いや、いいこと続いている金曜日。

神さま、ありがとうございます。

やっぱり教室

きょうは論理学の授業を2コマ。180分。

12時を過ぎて終了。手ごたえ、抜群。心地よい疲労、たっぷり。学生の満足感、あったように感じる。

ここ数週間、この180分のために費やした準備の時間はその10倍以上。

午後、芥川の羅生門を扱った高校単元づくりの授業。90分。

夕方。手ごたえ、満足。教えたという感覚、ぴったり。学生の充実感、高まったと感じる。

ここ数週間、芥川を読むことしばし。昔読んだ全集を棚から取り出し、書斎を散らかしていた。

やっぱり、教室。そして、教室に生きるには準備。準備にかける時間。

今夜のビールは美味しいはず。

牛乳石鹸、よい石鹸

新しい石鹸を使いはじめる日のお風呂は格別。昨日までと同じ香りのはずなのに違う。角張ってる石鹸は若い。はつらつとしている。そうであってかつ妙なみずみずしさがある。

お風呂あがり、世界でいちばんきれいになった気分。

牛乳石鹸、よい石鹸♪

歌いながらつまらない一日を洗い流してる。

酒飲んでねるぞ、

教室で生徒と学びを創り上げている教師を応援したい。それだけだ。僕に立派な理論があるなんて思ってはいない。系統だった指導方法を語れるわけでもない。ただ、子どもの学びを見つめる教師と生きたいだけだ。

それなのに、きょうは誠実な教師を讃えることも励ますことも守ることもできなかった。

そんな自分にうんざりだ。なんと情けないことだ。自分が小さく小さく感じる。

数学教師のMさん。その誠実な気持ちがいちばん。学習の振り返りのとき、一人一人に合わせた言葉かけはMさんにしかできない絶妙な指導でした。逡巡しながら言葉を選び、タイミングをはかり、生徒に言葉を届ける。見事でした。数学の授業でありながら生徒支援の時間。生徒を達成感に近づける時間。

頼りにはならないけれど、僕はずっと応援しています。どんなことでも「言われやすい自分」であり続けることは大切だけれど、瞬時のマイナス評価などには耳を貸さず、誇り高く生きていきましょう。

教室を語れるのは教室に生きている者だけ。僕たちは教室の中に居続けよう。教室、それは僕たちの人生です。

こんな日こそ、神様、一日をありがとうございました。

桜島から

学校

ひさしぶりです

はじめまして,ひさしぶり!

今週は教室。きょうは小学校。

午前は佐賀市内。

休み時間に6年生がホワイトボードに書いている。言語活動をすすめている。両面からふたつのグループが書いている。ただただ,書いている。

4年生が語ってる。先生と語ってる。先生の目を見つめ,ただただ声を届け,声を受け止めている。

教室で,こうだから魅力的だ。主役は子ども,主役は教師,どちらも主役。それが教室。

ということで,お昼もとらず移動。

午後は鹿島市。

妹みたいな担任がこっそり言っていたみたい。「たつとみ先生が来るよ。」って。

だから,

書いたものを持って集まってくる。「たつとみ先生,この文末いいでしょう。」って。

初対面なんだけど,答えている。「うまくなったやん。」

妹みたいな担任からこれまで聞いていた子どもの姿どおり。

やっぱり,教室はいいなあ。

神様,きょうもありがとうございます。恵みにあふれたいちにちでした。

虎屋に乾杯!

さあ壮,コラボレーションだ!

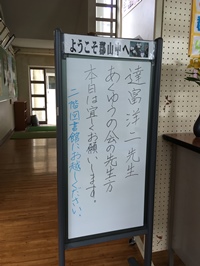

始発。行き先は鹿児島。壮のはたらく中学校。

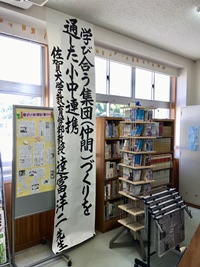

壮が書いてくれた墨書が僕を待つ。力強さは優しさを秘めている。

まずは教室。とにかく話しかけるのが達富スタイル。声を届けるのがだいいち。声を聞くために語る。

日頃の壮の指導がどれだけ生徒に響いているかは一瞬でわかる。声がここまでまっすぐ届くから。

だから,この教室にずっと居たいと思った。ありがとう,郡山中学校2年1組のみなさん。そして,壮。

次のコラボレーション単元はいつにしようか!

帰りは椋鳩十の店で少しだけ喉をうるおした。先ほどの授業についての河野君からの質問が心地いい。こうして,授業が意味づけられ,授業参観が言語化されていくんだ。

授業は一人で行うのもいいが,観てもらうのもいい。そして,語り合うことがなければならない。

神様,きょうもありがとうございます。恵みにあふれたいちにちでした。

5つのパン

必ず来ますから

やっぱり,ヤフ!ド

ちょっとだけ,ヤフ!ド

さあ,ヤフ!ド

やっぱりかっこいい

学生だってアクティブ・ラーニング

なかま

いくつになっても

この日ばかりは吉田拓郎さんの「いくつになってもhappy birthday」が朝の曲。我が家のリビングのお気に入りのB&Wのスピーカーで鳴らす♪

きょうは,近くの野市に行って,そこで干物と買ってきて,そのあと庭の芝生の手入れをして,きれいになった緑の上でサッポロビール★を10本飲むつもり♪

紫陽花もたくさんの種類が咲いてきた。毎年恒例のPENNY LANEの紫陽花アルバム。

来週になったら,もう20種類は咲きそう。

と,お昼過ぎ。宅急便のK君も「きょう,お誕生日なんですね♪」と荷物を届けてくれた。

子どものメッセージの書き込まれたnonnonの箱。気に入るに決まってるゾ!と,ご機嫌。

予定通りの庭食べ。野市から連れてきたイカの一夜干し,きびなご,干しカレイ。それと子羊。しいたけ,などなど。しあわせ♪

いくつになっても誕生日は一年で最高のいちにちだ。

夕飯前には,お袋と兄貴とも電話で話した。みんなの元気な声がうれしい。兄貴の誕生日は6月10日。子どもの頃は,一年おきに9日と10日にお祝いをしてもらっていた。そんな懐かしいいちにちを思い出しながら,11本目のサッポロビール★で乾杯!

今年も届いた教え子からのエッセイ集。いつもいつもとりまとめをしてくれている賢治にも感謝。こんなの読んでいるとまたまた★がふえてしまうよ。ヒロ,りゅう,あや,かおり,賢治,DO,恵理子,ぐ,なほ,直子,真美,源,みっち。元気にしていますか。ありがとう。

たくさんのメールありがとうございました。キリ!日付変更線ぎりぎりのLINE,うれしかったよ。何年たっても,年の差は変わらんから,ずっと,いちばん年の離れた友人でいてちょうだい。

誕生日,ありがとう。

それでも

吉田拓郎さんの「夏休み」という歌に,「それでも 待ってる 夏休み」というフレーズがある。ちあきなおみさんの「喝采」に,「それでも 私は きょうも恋の歌 歌ってる」というフレーズがある。

ぼくは「それでも」が好きだ。誰かに言う「それでも」は好きじゃないけど,自分に言う「それでも」は自分への賛歌だ。「それでも」。自分が自分に言い聞かせている。僕が僕に言い聞かせている。

まるで,到着駅に着く直前,ゆっくりになった列車の窓に映る自分に語りかけるように。まるで,その地を去る列車,スピードを上げる窓に映る自分の顔に眼を閉じるように。

上手くいくこととそうじゃないことは,そうじゃないことのほうがうんと多いけれど,「それでも」僕は,明日を生きる。

そう,

「それでも,きょうも,授業をしている」。

トラック

土と生きる

次の声のために

平易平明

自分が分かっていることを相手にわかるように語るとき、心がけることはつかう言葉のふさわしさと、言葉の並べ方と、声の届け方。

易しい言葉がいいというわけではない。思いついた順でいいというはずはない。いつも同じ声でもいけない。

少しつかいなれない言葉でも、少し間があいたとしても、普段と違う声の態度がいいこともある。

のんきそうじゃないか

さあ行きましょう

勉強をするというのは何歳になってもいいものだ。小さな自分と柔らかい自分に出会える。

さあ、行きましょう。

明日は、大学で教員免許状更新講習(中学)。

クリームパンを旅に連れて

麦秋

青い空の下で

こんな日は遠回りして帰ろう

人が好きやけん

言葉はどこまでも

天草は思ったより近くて

僕はいま

駅に向かう車の音楽。僕のスマートフォンにつながったスピーカーからはQueen。

今朝の心境とは少し違うかと感じたんだけど、そうじゃない。

We are the champions – my friends.

そう、まさにそう。

And well keep on fighting – till the end.

やるしかないんだ。時間がないんだ。

僕はいま、東に向かう列車の中。

届いた写真

ジョー,復活

愛に包まれ祝福を

K先生と歩いた道

あざみ

令和のしごとはじめ

半年ほど温め続けていたことがある。

昨年末、「調」という漢字の勉強をしていた。「調」を「ととのえる」と読むことは知っていたけれど、「調」を深く調べれば調べるほどこの漢字に惹かれていく。

調整、調理、調達、調律。

「調」、いい漢字だ。深い意味だ。この漢字を使って論文を纏めたくて仕方がない。

以来、練り続けていた構想を綴ってみた。使いたい言葉がきっかけで思考が立ち上がってくる。言葉が僕を形づくる。そんな言葉に出会うと贅沢な気分だ。

連休中、5月1日と5月5日は机に向かう時間をつくった。そのかいあって、令和のしごとはじめは調子よくすべりだした。

ととのえるというのは、整理整頓だけではなく、必要なものを必要なときに必要なだけ必要なように揃えること。まさにこの瞬間をやりがいのあるようにこしらえること。

調えられる大人になりたい。

神様、きょうも一日をありがとうございます。

さあ、子どもの日

かつて子どもだった大人の日

さあ,明日は「子どもの日」イブ

どこまでもひろがれ

新しい時代を生きる

これまでに感謝、これからに感謝。事実を信じ、過去を許し、新しい時代を悠々と航っていきたい。

神さま、ありがとうございます。

僕はもう少し愚直で小さな自分であり続けようと前を見ています。

新しい明日に祝福を!

陶器市

5月の連休といえば陶器市。今年もなかなかいいものを見つけた。これで明日からの庭食べが愉しくなるはず♪。

プロ野球はしばらく見ないことにする。

雨に唄えば

庭仕事

さてと,

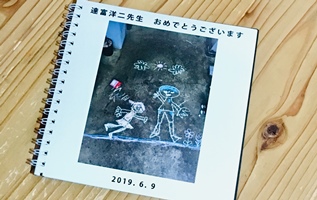

お誕生日おめでとう。

クリスマスよりもお正月よりも復活祭よりも誕生日。僕は誕生日が好きだ。この日ばかりは、一日を胸張って、深呼吸して、きょろきょろしないで少しばかり背が高くなった気持ちで過ごすことができる。

きょうは僕の大好きな友だちの誕生日。

おめでとうの言葉では物足りない。だって「ありがとう」の気持ちも多いから。「よかった」って気分も加えたいから。

いろんなことを、いろんなことが、そして、もっと大切なことを経験し、実現し、夢見ることを教えてくれた友には「ありがとう」も「よかった」も大切だから。

「おめでとう」って、「ありがとう」に似てる。「よかったね」に支えられてる。きっとそう。

同じ時を歩むことができた奇跡に感謝します。そして、これからも同じ轍を創っていけることに感謝します。なにより、出会えたことに感謝します。

本多ひとみさんに祝福を。

サプライズを企画してくださったタケなっちゃんや花ちゃんに感謝。

とにかく友

今夜はあくゆう。人懐っこい顔が手強い。

壮は今夜も元気。部活での心残りな出来事がますます彼の心を美しくする。壮の口から出る言葉に生徒へのネガテイブキャンペーンはない。

ヒロシの言葉への頑なさが僕は好きだ。「言葉」が話題になったときばかりはヒロシがかっこよく見える。

粗相野。これほどまでに丁寧な男はいない。Queenが好きなのかThe Beatlesが好きなのかは不明だけど、生徒が好きなのは間違いない。今夜のレノンのTシャツ、似合ってたよ。

むらながさん。生徒の見方や考え方についての誠実な観察は圧巻。そうなんだよね。そうすればいいんだけどね。と、みんなを教師一年目の姿に戻してくれる。

鹿児島の友とその友と、そのまた友との出会いの夜は、僕が鹿児島にいるという事実。

ありがとう。鹿児島の友。鹿児島県のあくゆう。

翌日の中学校の教室。

学ぶ姿はいつも美しい。

僕も中学生の前で,

ありがとうの気持ちだけだ。もうしばらく僕は鹿児島に浸りたい。