ちょっとしたことを綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆、時々たつログ。

たつログ

えとせとら

ちょっと行ってくるけん

指月会はどこまで続く?

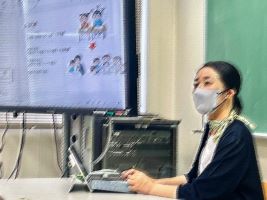

ひろの安定感

ここのところ堺に縁がある。きょうもひとあし伸ばしてみることにした。

まずは腹ごしらえ。学生の頃からよく来た店。

ピクルスは大盛りで。

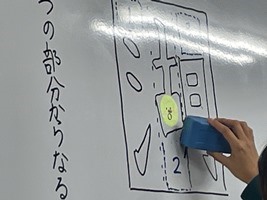

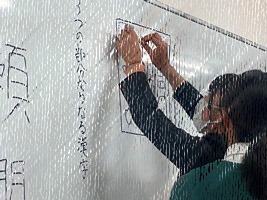

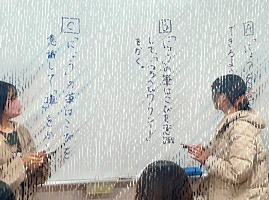

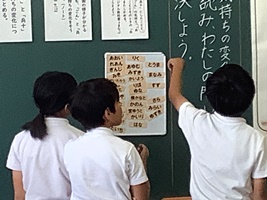

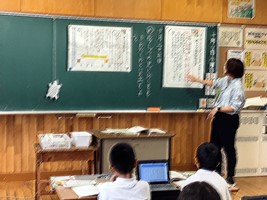

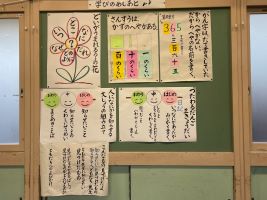

さて授業。単元学習というほど大げさにとらえなくてもいい。単純に言語活動を通した学びと言えばいい。子どもが見通しをもち、子どもが学びに向かう。子どもが互いにかかわりあって学び続ける。それだけだ。

教師の指示がなければ何も動けない子どもにしてはいけない。

見通しをもち、ゴールを目指して学び続ける子ども。互いにつながり合って学ぶ子どもって、なぜこんなに輝いているんだろう。

たつゼミ3期生のひろの授業。見事な安定感がある。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

学びが学びをつくる

薪しごとの仲間

朝霧

大学生の学び

大阪、ええとこや

諒の成長

きょうは久しぶりのタイカレー。

いつ来てもここのタイカレーは逸品。ひとりでカレーを平らげるのは至福の時。

そして、電車を乗り継いで、やってきた。

「たつゼミ」6期生の冨士松諒の教室にやってきた。もちろん、「諒のともだち」という立場だ。

教師が子どもの声を聞くというあたりまえで日常的な行為。ただ、これをさりげなくできる教師は多くない。

諒、腕を上げたな。

2007年10月1日、3校時。「世界一美しいぼくの村」を読む単元の授業を見せてもらったことを覚えている。

諒が「まちがってもいいから、線をひいてごらん」と指示、そのとき、小さな脇からの声、ほんとうに小さな声。

「じゃあ、適当にひいとこ」

すかさず諒、「適当はあかん、考えて間違うのはかまへんけど」

これが教育実習生の語りなんだと、僕は黒いノートにメモしたのを覚えている。そのノートを17年ぶりに開いてみた。そこにはこんなことを綴っていた。

「教育実習の質的研究」をつくる。1.教育実習前のゼミ、2.教育実習中のライフヒストリー、3.教育実習記録、4.授業研究ゼミ、4.教育実習の総括。ここに達富も所見を添える。

諒の授業を見て、教育実習生の「可能性」以上に、教育実習生の授業の「尊さ」を感じたからこそのメモである。

その諒がいまやこのような教室を創造している。

夜はもちろん。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。響く教室に連れてきてくださりありがとうございます。

小西教室、学びにあふれている

学び続ける教師

熊本、天草、その西のはずれの苓北町。ここに日本でもっとも子どもの成長を信じている学校のひとつがある。僕はそう確信している。

本気で成長しようとする教師が教室に居ることが、子どもにとっていちばんの学習環境である。僕はそれを疑わない。

本気の教え手と本気の学び手。両者が対峙するとどうなるか。

そこには一人一人の学びが立ち上がる。僕はきょう、それを目の当たりにして、これまで教室の声を信じてきたことを誇りにし、それが間違っていなかったことに感激した。

《私の問い》。これは一人一人の問いである。僕が、「問い・問い・問い」と言い続けてもう何年になるだろう。論文に書きはじめて10年あまり、実践をはじめたのは20年以上も前だ。

「子どもに問いが立てられるはずがない。時間の無駄だ。教師の仕事を馬鹿にしている。」鼻で笑われたこともある。

「教室で個々人が自分の問いを解決するんだったら学校に来る意味がない。」何度も揶揄された。

「集団で解決するから成長し、互いに伸びるんだ。」幾度も説得された。

「こんなことをしていて子どもが幸せになるはずがない。成長しない。これは学びではない。」否定されることにはもう慣れた。

次に、どんなとがった言葉を言われるか、予想できるようになった。最近は「こんなことを言いたいんでしょ?」って、代弁してあげることもある。

子どもが問い続けることは無意味なことなのだろうか。---ちがう。

「子どもは問いを立てる。はじめは時間がかかるだけだ。子どもが問いを立てられるように教えるのが教師だ。《私の問い》の解決に向けて「今から」をデザインできるようになることが成長なんだ。」

「教師からの発問の正解をさがすことを否定はしない。ただ、教室の仲間の《問い》を馬鹿にせず、《問い》を立てた仲間を大事に思い、仲間の《問い》の解決につき合っていける教室だから、学校で学ぶ値打ちがあるし、学校が大好きになるんだ。」

「集団で解決することは大事なことだ。ただ、誰かと一緒でなければできないのではなく、一人でもできるようになることがその子どものいちばんの幸せなはずだ。一人でもできる。ただ、みんなとならもっとできる。年の違う人、いろいろな国の人、好きな人、好きじゃない人、誰とでも生きていくためには、まずは自分がしっかりと《私の問い》を立て、その問いを握りしめることだ。」

「学びとは、きのうとは違う自分を見つけ、新しい自分に誇りをもち、成長し続けようとすることである。」

「自分は何を望まれているか。自分は何ができるか。そのために自分は今、どうするか。」

子どもを馬鹿にしない。子どもを安く見積もらない。

それは、子どもの力を信じること。子どもの《問い》を大事にすること。だからこそ、子どもの「今」をしっかりと見つめ、ちゃんと言語化し、きちんと教えることである。

苓北町立志岐小学校。教師たちが輝いている。

僕が人前で話した回数も1000回を超えた。どれもがつまらない話ばかりだったかもしれない。取るに足らない時間だったかもしれない。

でも、きょうは違った気がする。きょうは、なんだかすっきり話せた気がする。きょう、僕は、志岐小の子どもに語った気がしている。志岐小の教師たちに語ったに違いない。志岐小に集まった100人を超える「成長したがっている教師たち」が僕に語らせてくれたのは間違いない。

もう、これでいい。

もうこれで十分。全部、語り尽くした。もう、これでいい。おしまい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。ありがとうございます。

toi toi toi !

僕には「問い続ける」仲間がいる。

教科書改訂

帰ろう

焚きぞめ

しずかにお祝い

かなり本気で

鳥栖の朝焼け

きょうを祝福してくれている。

だからこそ、きょうの60分間はかなり本気だった。「教師の都合をやめよう」を伝えたかったから。

「教師の都合」を、と言う先生ほど自分の都合で授業をしている。それはもはや「授業」とは言えない。

時間配分ひとつ見ても教師の都合だ。導入8分間は何を根拠にして決められたのだろうか。先生が導入したつもりでも、子どもの学びが立ち上がらなければそれは空振りでしかない。なのに、先生は「では、」を繰り返し、どんどんと流す。

まさに「流す」である。

子どもの学習に流れを作ることは大事なことである。だけど、子どもの学びの機会を流してはいけない。

めあても同様。教師の都合による教師のためのめあては子どもの学びに役立つことはない。キャッチフレーズはめあてではない。問題もめあてではない。キーワードも目次的項目ももってのほか。

まさに「形骸化」である。「書いただけ」にしか見えない。

学級に示すめあてとは、そのめあてを自分のこととしてとらえることができ、そこから《私の問い》を立てることができるものでなければならない。めあては、黒板に書いておくだけの「教えましたよ」というアリバイ的板書ではない。

そして、子どもの興味・関心。子どもの内側に自然にできた興味や関心だけでは授業にならない。思考力、判断力、表現力等をはたらかせるための興味や関心は教師が作り、育てなきゃ学びは動き出さない。

「子どもの興味・関心に合わせるのが難しくって」なんて、何の言い訳にもなりはしない。先生の白旗宣言ほどみっともないものはない。

まさに「教えていない」事実である。

だからこそ、「一緒にやりましょう、鳥栖の子どもの力を育てましょう。生涯、学び続けるいのちのために。」の熱いメッセージを残してきた。かなり本気で。

教育長の確かで熱いメッセージも

教員の楽しく熱い指導も

なにより、生徒の手応えのある熱い学びも

全部、toi toi toi、問い・問い・問い!ここに「教師の都合」など、ひとつもない。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

本当に楽しかった。

さあ、もうすぐクリスマス!

もったいないことせんときよし

水曜日の午後

時間がゆっくりと流れている水曜日。

授業を終え、ゼミを楽しみ、お昼を抜いて読書。研究室で小説を読むなんて、何年ぶりだろう。

このあとの教授会。この本をしのばせて席に着くことにしようっと。

さてと、

文化の日に「たつログ」更新!

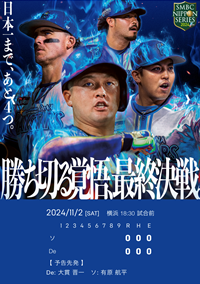

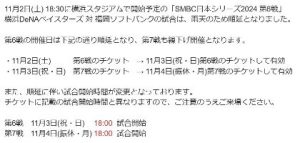

勝ち切る、ってかっこいい

島で育つ教師たち

きょうは港を出る前に馴染みの湯に寄って来た。僕の場所は「二十三」か「十八」。さっぱりした気持ち、まだ濡れている髪、兄弟の待つ島からの船が見える。

「兄弟、また世話になるよ!」

きょうは前回の授業を含め、この単元まるごとのリフレクション。

もちろん、その前にはすべての教室に学べる贅沢な時間がたっぷりある。

給食も美味しい!きょうはハローウィン!

2時間の研修時間。短時間ではないのに短い。濃い。深い。そして何より、前回までときょうがつながっている。僕たちには「共通の言語」、「共有している思考」がある。これは何よりもの誇りだ。

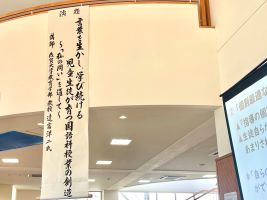

校長先生の話も粋だ。毎回、墨書のてびきを準備される校長先生の組み立ては僕たちをさらにぎゅっと一つにしてくれる。

なにもかもに「つながり」がある、この島。

さあ、帰りの船の時間だ。兄弟が僕の鞄を抱えて送ってくれるのもいつものこと。

「じゃあ、兄さん、また。」

「兄弟、ありがと。」

帰りの海、イルカの群れに遭遇するおまけつき。有明のど真ん中に育つ教師たちにずっとずっと寄り添っていたい。

鹿児島出水の兄弟、熊本宇土の兄弟、屋久島安房の兄弟、長崎若松の兄弟、佐賀鹿島の兄弟、十勝帯広の兄弟、福岡仲津の兄弟、元気にしているかあ。会いたいぞ!

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

我らの星、横浜!

天草から宇土、そして天草

この贅沢な三日間。

やはり僕たちは教室の声をいちばんにしなければならないと思う。どんな本よりも、どんな講演よりも、どんなネット情報よりも、教室の声。

教師に学べない教師に成長はない。教室の事実を見ることができないなら、まずそこから鍛えなければならない。

それがあるからこそ、仲間内の勉強会が真剣な語り合いの場になり、共有による深まりが生まれる。僕はどんなえらいさんたちに名前を覚えてもらうよりも、教室に生きる教師たちの中にいたい。

なんて美しいんだろう。教師が成長する姿って。

仲間との夜が明けたら、早起きして次の町に向かおう。そこにも本気の教師たちがいる。ひとつ、ふたつ、みっつ。僕は教師たちの声に包まれる。

仲間との二日目の夜が明けたら、深呼吸して家に戻ろう。早くノートにこの贅沢を綴らなきゃもったいない。

家に戻って、すうっと息を吸い込んだら、天草の早生の小さなみかんの香りが僕に秋が来てますよ、って教えてくれた。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

YOKOHAMAの星というわけではないんですが、

束じゃない

小さな島の小さな学校。小学校はどの教室も子どもは一人。学習計画もめあても《私の学習計画》《私のめあて》である。方法もゴールもスピードも完全な「個別化」である。教師たちは「この子ども」から単元をつくり、「この子ども」を見て、「この子ども」をできるように教えている。まさに「子ども主語」の教室である。担任の姿はまぶしく輝いていた。

六年生は二人、五年生も二人、そんな小学校もあった。この教室には学習計画もめあても二つずつ。《私の学習計画とあなたの学習計画》《私のめあてとあなたのめあて》である。方法もゴールもスピードもちゃんと「個別化」されていた。教師たちは二人の子どもの「それぞれ」に合わせて単元をつくり、二人の子どもの「どちらも」ができるように教えている。ここにも「子ども主語」の教室があった。

では三人学級ならどうだろうか。五人学級なら、十七人学級なら。私たちは、何人になったら「子ども主語」をやめ、「教師の都合」に切り替えるのだろう。

大村は言う(『教えるということ』54ページ)。

要領のいい言い方で、こういうのがありますね。「中ぐらいの生徒を目当てに授業を進めればよい。」と……。どこかで聞きませんか。私はこわいことだと思います。だれのことでしょうか、「中ぐらいの生徒」というのは。試験をした結果平均点に近い人のことなら、これはたいへんなことだと思います。「中ぐらいの人を目当てにお話ししたらいいでしょう。」なんていうのは具体的にどういうことですか。なにを話すときにどういうふうに話すことをさすのかしらと私は思います。そんなことは空論だと思います。教えたことのない人の空論だろうと思います。または、子ども一人一人をみつめて話をしない人の空論だろうと思います。子どもは、常に一人一人を見るべきであって、それ以外は見るべきでない、束にして見るべきものでないと思います。

「教師の都合」は子どもを束にする。それは一人一人の「できるようになりたい」の声に耳と心を傾けないことである。

教室の人数が問題ではない。どの教室も総人数は一人一人の「いのち」の集まりなのである。教師の都合はその「いのち」をも束にする。そこに専門職としての実力などひとかけらもない。

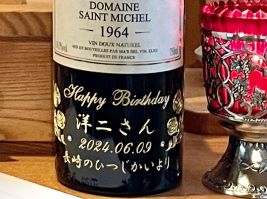

第9回 長崎のひつじかい

島育ちの教師たち

「よう、兄弟!」また世話をかけるよ。と港に着く。きょうは待ちに待った授業。思い巡らし、きょうを心待ちにしていた。

教えるということは、教師が伝えたいことをすべて伝えることではない。教えるということは、子どもが一人でもできるようにすること。

その事実が目の前に繰り広げられている。授業という時間には学ぶ時間が必要だ。教えるだけではいけない。学ぶ時間のために教える営みがある。

小学3年生。45分間、学び浸っている。

学んでいる子どもはたくましい。

教えている教師は頼もしい。

そして、学び合い、成長する教師は輝いている。

「兄弟、帰るけん。また来るけん。

島原半島に着いたあとは、ちょっと寄り道してひと息。

馴染みの温泉できょうの「島学び」を振り返るのは至福の時間だ。

土産に連れてきたカラスウリを眺めながらの晩酌が楽しみだ。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

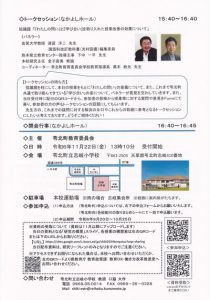

11月22日は天草で!

稲木のある風景

僕の旅

立山連峰を眺めて

Toi,Toi,Toi

問い、問い、問い。

きょうの日がうまくいくように「おまじないの言葉」Toi,Toi,Toi!

きっと、きっとね、大丈夫。問い、問い、問い!

あれから2年

2022年9月23日、九州 教室の声に学ぶ会「長崎新幹線の集い」から2年。

あれからいろんなことがあって僕もふたつ年をとった。仲間にもそれぞれの2年間がありあの頃とはちがう道を歩んでいる。それらのすべてを応援し、きょうの日を懐かしく思っている。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

天草の名月を仲間と

きょうは天草。いつものように熱い時間をたのしみ、次回の熱さを心待ちにし、小学校を発つ。このあとは場所を変えてさらに研究会を続ける。

地元の人のみが走る道を教えてもらってショートカット。「風車の下を通りますから」の目印のとおり。風車を見上げながらのドライブ

こんなにでかいとは想像以上。これまで、自然に不釣り合いな景色を遠ざけていたけれど、ちょっとだけ距離が縮まった感じ。

さて、研究会。

勤務のあとの時間とは思えないほどの熱気に時間を忘れる。時を忘れる。それほどにのめりこんだ2時間。天草、いいぞ。

閉店時間前にすべりこんだ今夜のお店。

お造りの鮮度は間違いないけれど、この小鉢にはちょっと驚いた。

そういえば今夜は満月。それならここでも観月会。

こんなしゃれも心地いい。

と、LINEが届く。はるかケニアの満月。

長崎、PENNY LANEの満月。

世界はひとつ。被造物はみんなのたからもの。

仲間との時間もたからもの。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

大阪はきょうもまた

大阪はいつだって

戻る旅に

朝から大きくて青い空

牧草地にからだを大にして寝っ転がる。大きな自然に小さな僕。それが心地いい。

こんな朝は遠回りして帰ろう。

腹ごしらえは、いつもの店。

透きとおる湖をすべるように吹く風が心地いい。このあたりの紫陽花はまだこれからだ。

さあ、帰ろう。

苫小牧発仙台行きフェリー。僕の若い頃の一コマと言えば、ここを外すわけにはいかない。ギターケースかかえて歩くことはもうないけれど、やっぱり、この港には「若い時代」がつまっている。

若い伊吹先生の授業に学び、若かった景色を思い起こし、若くない自分を少しだけ好きになった今回の旅。

風の吹くまま、気の向くまま。これが僕には似合っている。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

「教え」から「学び」へ

1年生の授業。子どもが学んでいる。「教え」から「学び」へ。まさに、教育観の転換が目の前に繰り広げられている。といって、教えていないわけではない。ちゃんと教えている。教えているからこそ「学び」が立ち上がる。

伊吹先生。やるなあ。それが僕の心からの祝福。

さあ、こんなに爽やかで手応えのある教室にいられたことに感謝して、今夜は乾杯!

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

新冠、僕はここにいる

確か、3日前は長崎県五島列島だったよな、と振り返りながら、苫小牧からの地元の路線バスに乗ること3時間。停留所の数は90ほど。右手の海の色が夕焼け色に変わる。

「診療所前」のバス停に降りる。「ずいぶん大勢の人がバスに乗るんだなあ」と鞄を提げて気づいた。バスの乗るお客じゃない。バスを降りる僕を待っていてくれたんだ。

「日本のどこかに、わたしを待っている人がいる」

そんなことはないんだけれど、こうして迎えてくれると「もしかして待ってくれていたのかも」なんて、うれしいやらはずかしいやら申し訳ないやら。

この町をたずねてもう3年以上になる。一方通行の思いでもいい。僕は、北の大地に確かに立っていることがうれしい。

さあ、明日は1年生の授業。心待ちにしていた1年生の授業。

宿に着くと、

襟裳岬に続く空に、子どもが飛ばしたしゃぼんだま。

北の大地。僕はただ被造物の一つであることを実感しながら、大きく息をした。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

若松島はいまも

上五島、若松島

佐世保港、朝10時。フェリーなみじ。

甲板から似首、丸尾を眺める。僕の住宅の近くの教会がひかっている。

昼はもちろん、五島うどん。慎とこっこの暮らしの味がいい。

そして、懐かしい声、懐かしい顔、懐かしい時間。

ここは僕が生きていた島。まちがいない。僕はここに居た。

夕食の魚が美味いのは、焼酎がたまらないのは、あたりまえ。ただ、味わい深くするのは昼間の3時間があったから。本気で語り合う時間が美しいのは、互いを敬愛しているから。時の経つのがはやいのは、互いを大事に感じているから。

上五島、若松。僕は「ただいま」のことばがこんなに似合う町をもっていることが誇らしい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

教育実習のはじまりの日に贈る言葉

きょうから教育実習生として本物の教室で子どもに教え、本物の教室に学ぶみなさんへ。

悪天候のために教育実習の計画が変更され、本日、9月2日の月曜日から教育実習が始まることになりました。本庄小学校の主事をしている私からみなさんにお話ししたいことがあったのですが、先に決まっていた私の予定を調整することができず、きょうは、本庄小学校に向かうことができません。残念です。

私は、きょう、私がはじめて教員として働いた長崎県五島列島の小さな小学校を訪れ、授業づくりの研究を行います。8時ちょうどに佐世保港を出港の予定ですから、今まさに、港を出たところです。これから数時間かけて島に向かいます。どんどん離れていきますが、みなさんの教育実習が実りあるかけがえのない経験となるよう、祈っています。わたしも、夜には40歳を超えた教え子たちに会うのを楽しみしています。

さて、教育実習をはじめるにあたって4つの話をします。4つのキーワードはメモして残しておきましょう(メモの準備を待つ)。4つのキーワードとは、健康でいること、あらゆるものを見ること、識別すること、そして行動することです。

まず「健康でいること」です。自分のために健康であることはもちろんですが、担当している子どものため、学びの機会を作ってくださっている本庄小学校のみなさんのためにも健康でいることが大事です。体調管理の方法は、人それぞれでしょうから自分自身の方法で身体をととのえてください。

普段の大学生活とは異なる生活リズムになります。普段以上に、自分の身体との対話をすることが大事です。

健康であること。その上で大事なのが、「見ること」です。

私たちは、ともすれば、自分の専門としている教科や領域、分野などをものさしとして子どもを見てしまいがちです。そのことはみなさんの「よさ」であり、「あたたらしさ」でもありますから、とても尊いことです。

ただ、子どもはみなさんの「ものさし」に適うように学んでいる訳ではありません。みなさんが子どもの学びの特性に合った「ものさし」を用意することが大事です。具体的には、みなさんの「専門性というものさし」と、専門だけという傾きをもたない「まるごとというものさし」の二つを用意することです。

小学校の教師は、なんでも教えます。全部、教えます。まるごと教えます。自身の専門だけを教えるのではありません。子どもの一日の学びをまるごと教えるために、まるごと見ることが大事なのです。

次に「識別すること」です。識別することとは、「分かること」と言ってもいいでしょう。「分かる」ためには「分ける」ことです。弁別することです。弁別するということは何らかの秩序をもって名前をつける(ラベルを貼る)ということです。それほど意識して見ているわけではないことに名前をつける(ラベルを貼る)と、それが全体から切り離されて特別なことになります。うまくできたとき、うまくできたと感覚的に喜ぶだけではなく、「なぜうまくできたのか」と自分に問うのです。そして、できたわけに「名前をつける」のです。そう、ラベルを貼るのです。

国語の学習で、場面の様子を想像する学習のときに、子どもの考えをうまくつなぐことができた。なぜできたのだろうか。それは子どもが音読している様子を見ていたときに、「これってつながっている」という言葉をつぶやいたのを覚えていてそのことを紹介したからだ。それほど意識して見ていたわけではない教室の風景に「こどもの言葉をつなぐこと」というラベルを貼ることができたわけです。

このことは、一つ目の日常の「ものさし」で見つめることが「識別する」ことに役立つということを示しています。

だからこそ、「識別したこと」つまり「分かったこと」は言葉で書いて残しておきましょう。書かずにおいておくと、そのほとんどは忘れてしまいます。ととのった文字でなくてもかまいません。箇条書きでも単語だけでもかまいません。識別したことは書いて残すこと、これを続けましょう。そうすることで、考えることが連続します。「なぜか分からないけれどできた!」ということが、ものさしによる識別によって「こうすればできる。何度でもできる。いつでもできる!」というように言語化され、質の高い指導法が再現できるようになるのです。

おしまいは、「行動すること」やってみることです。そんなことを言うと、「わたしたちは毎日、いつも、何かをやっています」と思うでしょう。それはそうです。しかし、「大学で準備してきたことをその通りに行動すること」や「そのときにひらめいたことをとりあえず行動すること」と、「見て観察したことを識別して分かり、思考して弁別し、ラベルを貼って書いて残しておいたことを行動すること」は同じではありません。

さらに、「こうすればできる。何度でもできる。いつでもできる!」ことはしたくなるものです。そして、熱中できる教師は、「こうすればできる。何度でもできる。いつでもできる!」だけで終わらず、「もっと確実にするにはどうするか。もっと柔軟にできる方法はないか。」と問い続け、成長し、最終的には「子どもをできるようにすることができる!」という確かな指導力につないでいくのです。

教師が行動するとは、単に積極的であるということだけではありません。行動するとは、思慮深く、子どもを敬愛し、見通しを立て、責任をもって教えるということです。

さあ、今から、子どもたちはみなさんのことを「先生」と呼んでくれます。みなさんも自分のことを「先生はね」と言います。みなさんは間違いなく「先生」の立場なのです。松浦先生、福山先生、元気ですか。ちゃんと子どもをまるごと見ますか、識別しようとしますか、そして思慮深く、子どもを敬愛し、見通しを立て、責任をもって行動していきますか。

子どもを「できるようにする」教師として成長していきましょう。心から応援しています。みなさんの4週間がいつまでもいつまでも柔らかくてあたたかい布で包んでおきたくなるような大切な時間になりますように。本気でやりなさい。そして、きっと、夢を叶えましょう。

薪づくり

きっかけ題材

大阪に「大阪児童美術研究会」というかけがえのない研究会があった(現在もあるだろうが)。

僕はこの研究会に多くのことを学んだ。導いてくださった花篤實先生、岡田博先生、河村徳治先生、三澤正彦先生、素晴らしい師に鍛えられた。

その中に[きっかけ題材]というものがあった。

子どもは教師が設定する目標よりも造形だ。教師の語りはあくまでも造形の深まりの[きっかけ]に過ぎない。材料、行為、想。

「ええか、今から画用紙にお好み焼きつくるで。」

「まず、油ひかなあかんな。上手にひけるか。そんなちっちゃいので油ひいとったら煙でてまうで。」

「そやそや、次はメリケン粉とたまごやな。しもた、粉とたまご入れるもんわすれた。しょうない、パレットでやろか。どっちからや、水もいるやろ。」

「きょうは広島ふうやで。粉、たらしたら、キャベツや。そんなごっついキャベツ、食べにくいやろ。そやそや、ここは細い筆でキャベツの線かかなあかんな。次、どないすんねん。」

ここからは個人のスピード、ペース、経験、発想。つぎつぎと具材が乗っていく、そのたびに太さの異なる筆が選ばれる。にじみやぼかし、混色、重色、重ね描き、水加減、ひっかきなどの基本的な描画法がすべて画用紙の上で繰り広げられている。

「どや、美味しそうなんできたか。先生にも食わして。なんや、ソースかかってへんや。」

そのひと言で、迷っていた子どもが惜しみなく、これまでの見事なお好み焼きをソース色の絵の具で塗りつぶしていく。

「先生、かつお節と青のり、いるか?」

「あたりまえや、こてと割りばしもたのむで。」

割りばしの袋に書かれた「お好み焼き屋 仲田商店」が名札の代わりになる。

教室の後ろに貼られた黒い円形に緑の点々が書かれた画用紙は間違いなく子どもの大傑作品である。

[きっかけ]はお好み焼き、単元(題材)の目標は「描画道具の使い方になれること・基本的な描画方法に親しむこと」。間違いなく、完ぺきな図画工作の学び。熟考された、だけど、見事にちっちゃな[きっかけ]が大きな学びを創る。

大阪児童美術研究会の帰り道は赤ちょうちんで一杯。

「先生、[きっかけ題材]って、偉大ですね。可能性のかたまりですね。僕、きわめてみます!」

「達富、何、言うてんねん。あれば[ひっかけ題材]や。子どもをその気にさせたら、どんな学びでもできる。子どもは無限大や。子どもはできるんや。できひんのは教師ばっかりや。はよ飲みや。」

大阪人の[ひっかけ]が僕の「達富型 言語活動」の原点になっていることは間違いない。大阪人の[ひっかけ]が今の僕を創っている。だから、僕ももっともっと仲間に[ひっかけ]たい。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

見る、識別する、行動する。

「知る」「分かる」「やってみる」。

このことは、「知りたい」「分かりたい」「できるようになりたい」を導く基本的な動詞である。

その動詞の質を高めるなら「なに」「なぜ」「いかに」という問いが必要。

これは創造ではない。謙遜だ。

もちろん挑戦でもない。振り返りだ。

見ようとしてこなかった僕。分かったつもりでいた僕。やりっぱなしだったこれまで。

さあ今から、基本の動詞に浸ってみる。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

からだを流れるもの

やりたいことは変わる。できることも変わる。

一緒に歩んでいる人も、歩んできた人も、いつまでもずっと同じでないことを分からなきゃならないと思っている。僕もずいぶんと退化してきたを自覚しなきゃいけない。判断が鈍る。新しいことを思いつかない。ひらめきなどまったくなし。何をしているのかを忘れてしまう。残念なお話だ。

それなのに馬鹿な僕はずっと同じチームで野球ができると思ってしまう。

「2番、セカンド、達富くん、」のアナウンスは遠い昔のことなのに。

新たな兄弟の「1番、ショート」においていかれないようにもう少し勉強しなきゃ。

ワインを飲みながら恐竜と語る

校長会という仕事

きょうの仕事は、がらにもなく校長会研修会で話をすること。目の前にずらりと校長さん。知った顔も聞いたことのある名前もはじめましての方もいる。心地いい緊張感の中の70分。テーマトークを2回取り入れた講演会はまずまずの65点のできばえ。

学力の伸びなやみを子どものせいにしないなら授業を改善するしかない。いいかげんな改善ではなく、ちゃんと改善しましょう。そのためのキーワードは、、、

と僕のほうが熱くなってくる。

だけど、僕は知っている。僕を熱くさせたのは「知った顔の5人、聞いたことのある名前の4人、はじめましての3人」。

僕はこの12人の校長さんとビールを飲みたいと思った。本当に思った。65点って、悪くない。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

よくばってしまう天草

達富版、「説明文を読む」単元を紹介する。これがきょうの新企画。

達富版、「語り継ぐ主人公」で問いを立てる。これがきょうの演習。

講演前、すぐ近くに湯島が見える。兄弟の島だ!

兄弟の分も、と張り切る。

が、張り切ろうとする気持ちが空回りになる。どうも自分の言葉にならない。「伝えたい」が「伝わる」にならず、「伝わっただろうか」で終わってしまっている。

無念、120分で折り合いをつけられる内容でなかったことが僕の反省、それなのに真摯に聞いてくださったのが天草の熱意。

もっと上手に話すことができればよかったのにと反省ばかり。

ううん。まだまだ話し上手にはなれない。まだまだ僕はひとり上手。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

楽しいことしかしない

楽しい仲間と楽しいことしかしない、そんな「今日から」にする。

8月後半、天草2回、宇土、楽しみまくるぞ。

9月、上五島、北海道、京都、大阪、勢いづくぞ。

10月、富山、湯島、湯島、湯島、調子に乗るぞ。出島メッセもやるぞ。

11月、福岡、京都、北海道、天草、北海道、一気に行くぞ。

12月、京都、大阪、宇土、天草、楽しいことばかり。

長崎ベース、京都大阪ベース。

僕は楽しいことが大好きだ。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

教室の声に学ぶ

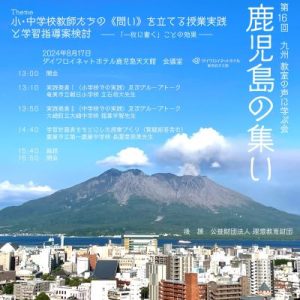

第16回 教室の声に学ぶ会は鹿児島。開催のためのすべてを引き受けてくれた壮には感謝しかない。

僕はこれから新幹線。道中、奴の顔を何度も思い浮かべながら、もらった時間を充実のものにする下ごしらえをするつもり。

きょうのテーマは、「説明文における言語活動」。「一枚に書く」ことの魅力を分かりやすく伝えたい。

さあ、もうすぐ仲間に会える!

8月15日

ここ数年、8月15日は永井隆の著作を読むことにしている。

「平和を」という強い信念を感じる文章に僕までが熱くなる。

8月。

気温以上にアツくならなければならないことがある。

天使たちの日曜日

夏の朝のにおい、鹿児島の集い

たしかな道

なんともすっきりしない前期が終わった。すべての仕事を終え、きょうは久しぶりに薪づくりに汗を流した。

無になれる。木にたずね、どこを切ればいいか教えてもらう。チェーンソーを握り、木目の流れにまかせて力を移動する。無になる。この時間もひとつの黙想だ。

前期、僕は無になる時間がなかった。その時間をつくろうともしていなかった。傲慢で強引だった。つまらない日々に押しつぶされそうになる。

たしかな道とは何か。そんなことを考えながら、きょうの夕陽を眺めている。腕についた木くずを数えながら波に足をつけている。たしかな道なんてありはしない。万里の川を越えて探し続けるものだ。

神さまに向けて心を柔らかく開き、恵みの一日を迎える。それが僕にとっての道なはず。夏休み、僕はちょっと深呼吸しようと思っている。

長崎のひつじかい

みんなが謙遜の中に学びを進めている。誰もが仲間を敬愛している。そして一人一人が受け身ではなく、自分がこの研究会を作ってからという誇りをもっている。

お客さんがいない、と言ったらいいのだろうか。人まかせではない本気さがある。

だから僕はこの研究会を大事にしたいと心から思っている。

第8回 長崎のひつじかい 例会。

きょうの4時間も僕たちは学び続けた。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

ことしも待っていたよ!

福岡行橋の仲間たち

ダブルヘッダー、とってもいい!

夏休み

教室をたずねる旅

旅の終わりは駅そばがいい

学ぶには時間が必要

日本海の旅

いい授業をしたい。

学生だから身につけられること

佐野元春の音楽に「つまらない大人にはなりたくない」ってフレーズがある。

大学生の頃から大好きな言葉だ。「つまらない大人なんか絶対になるもんか。」って、自信もあった。それがどうだ。まったくもってつまらない大人になりきってしまっている。

なぜか。

もっと若いときに身体に染みこませておかなければならなかったことがたくさんああるに違いない。

僕は出汁の味は分かるつもりだ。京料理の繊細さにはうるさい。小さいときから母が僕に味見をさせてくれ、昆布や鰹のひとつひとつを毎日教えてくれたからだ。身体に染みこんでいる。

じゃあ、子どもの学びに対するセンスはどうだろうか。できるなら教育実習生の頃に戻りたい。新任教師の頃に戻らなきゃ取り返せないことがたくさんある。知らず知らずのうちに身についてしまったこのつまらない教師としての技量。ああ、これをそっくりそのまま何処かに埋めることができればいいのに。知らなかったことにできればいいのに。

僕はいま、「これが絶対」なんて言わないし言えないけれど、清原先生や大村先生、野名先生先生から学んだことをこれからの時代を生きる子どもに合わせて、22世紀を生きる子どもの背中を押す力になってほしいと願い、学生に伝えようとしている。

目の前の大学生がつまらない大人にならないように僕ができること、それは、僕の失敗を語り、みんなの使命をことばにすること。

一緒にやろう。きっときっと、子どもの成長につき合える教師になれる。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

天草に行こう

仕事を午前中に済ませて、昼から天草に行こう。

鰹の燻製と天草の地の小エビとあさりとイカの入った渚カレーを食べよう。

そして、苓北町の小学校で熱い仲間と語り合おう。

「《私の問い》を立てるのに枠はあったほうがいいですよね。うまくいったんです。」

「どんなことでも《問い》にするといいです。このいざないは《問い》はもちやすいかもしれないけれど、学びにつながらないこともあります。きっかけの《問い》と呼んでもいいかもしれません。」

「この前の単元では、赤い部分から《問い》を立ててみようと言ったり、青いところから《問い》を立ててみようと言ったりしたのですが、これが子どもにとってすうっと入っていきました。」

「赤い部分とは指導事項のこと(Aフレーズ)ですよね。教科書の[たいせつ]にもつながる《問い》になりますから学びに直結します。青いところとは言語活動(Cフレーズ)。子どもにとっては今からやろうとすることですから、この《問い》は活動に直結します。もちろん緑のBフレーズ(思考操作)にかかわる問いは、まさに課題解決のための《問い》ですから、だれとでも交流できる《問い》です。」

こんなやりとりに夢中になれた30分間。

「説明文を読む単元の《問い》が大きくなりすぎるような気がするんです。悪くないんですけど。」

「物語を読む単元では言語活動モデルを作成します。説明文を読む単元も同様です。言語活動モデルから《問い》を立てると、学習用語に引っ張られすぎた抽象度の高い《問い》になることは少なくなります。教師が言語活動モデルをつくったときに使った説明文は、子どもが実際に読む説明文とは異なりますから、説明文の内容のコピーにもなりません。どのように説明文を読むのかという、まさに「説明文を読む力」に重なる《問い》になります。」

残りわずかな時間だったけれど、こんな話を共有できた15分間。

熱くなりすぎて写真を撮ることもできなかったけれど、とにかくこの時間は大事な時間だった。

天草に行こう!この決断はきわめてよかった。

もちろん、そのあとも最高。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。苓北、また来ます!

故郷を着て歩く

教室の声に学ぶ会 -指月会-

2003年、比叡山の見える京都の研究室でうまれた「指月会」。教師になって、もう20年ほどになる仲間も多い。

教えたいことはたくさんあるだろうが、今、教えることは「ひとつ」。この単元でできるようにすることは「ひとつ」。よくばらない。だけど、きっとそのことをできるようにする。すべての子どもを学びに連れて行く。そんな教師になろう。

きれいな会議室での語り合いは時間を忘れる。

きょうもいい研究会だった。そのあとの時間も楽しかった。

原点にもどれるのは、原点の仲間がいるから。僕は包まれて守られて支えられている。ありがとうございます。指月会。

赤い贈り物。めちゃくちゃ気に入っている♪

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

楽しい授業、これが原点。

授業を見るということ

授業で何を見るか。

あたりまえのことだけれど、人それぞれでいい。教師の語りかけに耳を傾けることも大事だ。板書を追いかけながらメモをとるのもいい。時間配分も大事なことである。

人それぞれの見方があっていい。

ただ、教室に居る者が見逃してはならないことがある。聞き逃してはならないものがある。

それは、子どもの息づかいであり、教室の声である。

教師の都合で45分間をこなす者にとっては、子どもの「今の反応」は単に時間配分をコントロールする対象でしかないのだろう。だから普段から教室の声に学ぼうとする姿勢がない。

子どもの学びの事実としての45分間を一緒に作り上げようとする教師にとっては、子どもの「今の学び」はかけがえのない事実であり、次の瞬間をつくりだす源であり、これまでの学びの集大成でもある。だから、成長しようとする教師は包み込むように教師の声の中に身を置き、学び続けようとする。

子どもの中で成長する教師、僕はそういう教師たちと生きていきたい。

以下の2枚は、昨年度の記録。教室の事実を見る本校の教師たち。

この1葉の写真に何人の教師が学んでいるか。いったい何人の教師が子どもの声に学んでいるか。

この教師は何を見ているのか。子どもは自分のがんばりを教師に見てほしがっている。教師のやさしい目と子どもの本気の目がぶつかり合う瞬間、教室は成長する。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。僕も学びの途中にいることを再確認できる京都市立竹の里小学校の校内研究は尊い時間です。

アスパラ姫、登場!

劇的な値上げ

天草の心地よさ

さあ、天草!

研究会は「ここらす天草」。松屋さんもいいんだけど、やっぱり椅子のほうが楽ちん。

とにかく、熱い。

小学校実践の話題提供をしてくださった武藤さん。一人一人を大事にされていることが伝わりました。こんなに丁寧な授業って、本当に美しいです。

中学校実践の話題提供をしてくださった吉田さん。これって、まったく新しい研究ですよね。僕は少しばかり言葉を失うほどの衝撃でした。まさに中学生ならではのメタ化。

夏休みにとことん研究しましょう。楽しみです。

熱い勉強のあとの冷たい乾杯!

まだまだ語りたい気持ちを残して、今夜もありがとうございました。

神さま、きょうも仲間との一日をありがとうございました。いつくしみに感謝しています。

誕生日って、こんなにいいもの

説明文は感動的に、物語は論理的に、

分かりやすい説明文は一人で読むだけですっきりと理解できる。味わい深い物語は何度も読んでみたくなる。誰かと語り合いたくなる。そう、説明文は論理的だし、物語は感動的なんだ。

だからこそ、説明文を感動的に、物語を論理的に読んでみたい。

例えば「どうぶつの赤ちゃん」。

・しまうまの赤ちゃんは、生まれたとき、もうやぎぐらいの大きさがあります。

・しまうまの赤ちゃんが、おかあさんのおちちだけのんでいるのは、たった七日ぐらいのあいだです。

これって、

しまうまの赤ちゃんは、生まれたとき、やぎぐらいの大きさがあります。

しまうまの赤ちゃんが、おかあさんのおちちだけのんでいるのは、七日ぐらいのあいだです。

でも、通じる。

だけど、「もう」や「たった」があることでこの説明文はうんと分かりやすくなるし感動的になる。

例えば「ごんぎつね」。

・ごんは、ひとりぼっちの小ぎつねで、しだのいっぱいしげった森の中に、あなをほって住んでいました。

・ごんは、見つからないように、そうっと草の深い所へ歩きよって、そこからじっとのぞいてみました。

・ごんは、村の墓地へ行って、六地蔵さんのかげにかくれていました。

「おれと同じ、ひとりぼっちの兵十か。」こちらの物置の後ろから見ていたごんは、そう思いました。

・ごんは、道のかたがわにかくれて、じっとしていました。

・ごんは、お念仏がすむまで、井戸のそばにしゃがんでいました。

ごんはいつも隠れている。出てこない。出てこないけれどいろんなことを知っている。考えている。想像している。そして、出てきたとき、悲しいことになる。

ごんの心情を考えるとき、ごんがいる場所を点検することで分かってくることも少なくない。

僕は大村先生に「直接たずねなさんな」と教えてもらった。「子どもが考えてしまうように語りなさい」。

だから、今は、「直接的な《問い》」ではなく、言葉と言葉のつながり、文と文のつながり、思いや考えと文とのつながり、作品と読み手のつながり・・・・・・。そんなつながりの中で《問い》を立てられる子どもを育てたいと考えている。

「どうぶつの赤ちゃん」を読んで、「ライオンの赤ちゃんやしまうまの赤ちゃんに詳しくなる(ライオンの赤ちゃん博士やしまうまの赤ちゃん博士になる)ことを目指しているわけではない。「たんぽぽのちえ」を読んで、たんぽぽ博士になることはめあてではない。

「ごんぎつね」を読んで、「悪いことはしないよ」「自業自得だからしかたないよ」って感想を言わせることをめざしているわけではない。「海の命」を読んで、漁師にあこがれることはめあてではない。エーミールしかり、メロスしかり、ルントウしかり、ダイコンの鰹節もそう。

国語科教育は、「言葉を操作できること」だけを目的にしているのではなく、言葉の獲得(習得)と活用(習熟)を往還しながら、生涯、言葉の学びを楽しみ、人間関係をひらいていくことができるように「言葉の学び手として成長できること」を目指さなければならないのではないでしょうか。言葉を操作できるように教え、そして、操作できるようになったことをつないで役立つように生かし、言葉の学び手として成長していくように教えることが必要です。どちらかだけでなく、互いに高まっていくように教え、活用していけるようにしたいものです。

きょう、仲間の野田梨江さんが僕の中等国語科教育法Ⅰの授業に来てくださり、『ここからはじまる国語教室』の一節を音声にして学生に語ってくださった。

そうそう、そうなんだ。って、今さらながら、説明文は感動的に、物語は論理的に、学ぶ。そんなことが教室を創造的にすることを思い起こした。

北海道の小学校から連れてきた《教師たちの問い》について考えてみた。

「中等国語科教育法」という授業

大地のトマト

また来るぞ!新冠。

新冠、帰ってきたよ!

新冠、帰ってきた。って、そんな気持ちがあふれているんだけど、実は「はじめまして」の小学校。

新冠町立新冠小学校。昨年度までの新冠町立朝日小学校と新冠町立新冠小学校が一つになって、きょう。

だけど、やっぱり帰ってきたって感じがするのは空気が同じだから。先生たちと会うのはこれからだけど、僕はもう期待365パーセント!

で、やっぱり期待通り。

研究会は充実の時間。僕が準備してきたスライドを使う時間などナシ!それよりも新冠の教師たちとの語らいに僕はもう魅了されまくっている。新冠町立新冠小学校、最高レベルのあこがれに満ちている。どうかどうか、これからよろしくお願いします!って、本当に、感動的な一日だった。

もちろん、給食のシチューは最高に美味しかったし、

しめの美智子庵のあさり汁も大満足!

本当にいい一日。すてきな一日。また来たくなる一日。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。必ず、すぐ来ます!

新冠に行くよ!

終わっちゃった。

「ロス」ってことば、若い人がつかうものだと思っていたけれど、使ってみた。すると、なんとも今の気持ちを言い当てていることに気がついて。

「ロス」って、ことば本当は好きじゃない。だけど、この空虚な気持ちを言い当てていて、妙に気に入ってしまっている。

そんなことより、この「ロス」をどうするか。課題を考えながら31名との10時間を思い起こす。だれもの学びが集大成として包まれるような課題にしよう。

課題ができあがったら、きっと「さらなるロス」が登場するに違いない。それなら、こんどは採点をしながら心を落ち着かせることにしよう。

採点が終わったら、「何ロス」になるんだろう。

「11月29日、指折りかぞえるロス」かな。

みなさん、ほんとうにありがとうございます。幸せな10コマでした。勉強になったでしょうか。来週の金曜日は、《梅雨入り、ときどき「たつロス」》になってくれるとうれしいなあ。

さあ、中洲川端

あじさいの森

二十歳、二十歳、二十歳

たからもの/この文集の編集長さん、不器用で誠実な男。「継続は力」と言いながら、レイアウトの工夫などは一切ない。ところが、綴られている言葉が秀逸。ゼミ時代に綴ることを習慣化していた成果なんだろうか。20冊近くになるこの文集。今回もまた、いや今回はこれまでで最高に泣かされた。こまったものだ。

お気に入りのもの/センスのかたまりのお買い物。器用で誠実なかた。望遠鏡の操作が上手なのか、感覚がすっとしているのか、やられっぱなし。こまったものだ。

なくてはならないもの/かけがえのない仲間。やさしくてやわらかくて包まれるよう。故郷が歩いているって感じ。こまったものだ、心うばわれまくり。

雨の日曜日は紫陽花の色を濃くし、僕の思いを柔らかくする。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

わたし、今、わかってるはず

まずは腹ごしらえ。いつもの店でのお昼はいつものカレーうどん。

長崎のひつじかい。

日常の教室を言語化する。それだけでいいのかもしれない。

普段の教師の反省的観察を言語化する。それがいいのかもしれない。

そして、言語化された事実を仲間で共有する。それが楽しい。

長崎のひつじかい。成長し続ける教師たち。

さあ、ひつじたちの夜会!

写真を撮り忘れるくらい語り合う。

最後の一品はこれ!煮卵に雲丹。

と、祥平が粋なことを、、、

ありがとうございます。「もう少しだけ頑張りたい」と思っている新しい自分に気づきました。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。仲間たちと会わせてくださってありがとうございます。

学びの連続を目指して

のび太君は45分間でやり残したことはないだろうか。しずかちゃんにもっとできること(したいこと)はなかっただろうか。教師による「では、きょうは、」から始める授業スタイルでは、のび太はきのうの学び残しを放っておいたままきょうを始めなければならないし、しずかちゃんは本当ならきのうでもできたことを今から始める、というようなことが少なからずあるように思う。

一方、一人一人の子どもが「きのう、僕はここまで進めたから、」「きょうと明日でわたしは、」と始めるスタイルだと、一人一人の学びは途切れていない。学びが連続している。45分の学びを矢印(←)で表すなら、しずかちゃんの矢印の長さに比べてやや短いのび太の矢印ではあるが、短いなりに矢印はつながっている。5時間分の二人の矢印の長さの合計にはずいぶんと差があるかもしれないけれど、つながっている矢印は強い風が吹いても倒れないし、新たな目標を射貫くに十分な強さをもっているはずだ。そんな力をもっている自分に自信もわくに違いない。学びの実感と言ってもいい。

だからといって、教師は何もしないとは言っていない。

教師は教えて教えて教え続ける。ただ、「みんなに教えるということ」と「あなたに教えるということ」は何か、教師として問い続けなければならない。教えるということは「多くのことを伝える」だけではなく、「一人でもできるようにする」こと。そのためには何をしなければならないか。どんな下ごしらえが必要か。いつから準備しなければならないか。そもそも存在する個人差にどう向き合うか。その前に、個人差が見えているのか。

僕のこの「情熱」と「問い」。突っ込みどころ満載のようだ。いろんなところから疑問や揶揄が飛んでくる。そのとがった言葉や嘲笑が心地よいはずがない。

ただ、僕に懐疑的な教師こそがまじめな教師なんだと思う。まじめだからこその葛藤を整理できず、その解決の糸口さえ見つけられず、だからこれまでの方法にしがみつくしかないんだろう。だけど、このままでいいとも思っていないに違いない。

葛藤する教師、教師を目指す大学生につき合うのが僕の今の仕事なんだと思っている。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

おとな学び

小学校の担任をしていた。

中学生に教えることに夢中になったこともある。

高校生のひたむきな姿に涙したことも覚えている。

そして、今。社会人と学び合っている。

福岡での90分の10コマ。

僕は31人のおとな学びに魅了されている。

聞き上手であり、話させ上手。おとな学びの醍醐味はこれに限る。

来週でおしまい。なんともさみしい。みんな不合格にしてもういちど、初めからやり直すなんてできない。こんなに学び浸っている社会人は、すでに僕の学び方を超えている。評価するなんておこがましい。

最後の90分まで、とにかく「31人のおとな学び」の中に学びたい。

前夜、お酒をひかえめにしておいてよかった。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

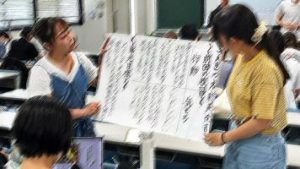

学生がつくる授業

教育実践フィールド演習Ⅲという大学の授業は、学生が授業づくりをするというもの。

この授業の目標は、いい授業をつくることではなく、授業のつくりかたを学ぶこと。自分が行う一回きりの授業をいいものにすることではなく、教師として生涯にわたって授業をつくり続けるセンスを身につけること。

今年度から担当することになったが、この授業がたまらなく楽しい。

僕のほうが、センス、みがかれている。

大好きな兄貴であり父でありともだち

なにもかもが楽しくて

さあ、授業授業!

上五島発、大学経由、博多への一日!

上五島、やっぱりここ

さあ、上五島。佐世保港から出発だ。

35年前は「フェリーごとう」だった。きょうは「フェリーなみじ」。この緑と白は今も変わらない。この船は僕の原点。

船内のカップラーメンの自動販売機はいまも現役。

有川港に接岸。僕はいちばん前。先頭で降りた。懐かしい顔がこちらに手を振っている。

「兄貴、お帰りなさい!」「兄弟!ただいま。」ヤクザ映画じゃないんだけど、兄弟、会いたかったぞ。

さあ、島を寄り道しながら進もう。

懐かしいぞ!

研修のkeywordは7つ

・「子ども主語」の単元づくり

・「教師の都合」の見直し

・「学び浸り、教え浸る」時間に生きる

・楽しさが連れてくる「子ども主体の学びの連続性」

・他者の学びにつきあえる仲間との空間づくり

・成長し続ける教師たち

・楽しむ学校

どれもがこの小学校ですでに実現しつつあるという実感。この手応えとわくわくする予感を抱いて、さあ、ご飯を食べに行こう!

目指すはフェリーターミナル。

このターミナルも思いでの場所。懐かしい。

そして、圧巻は、「イサキのキムチ」。美味い!

成長し続ける教師たち、これからも語り合い、学び合いたいです。また来ます!の言葉は僕の本当の気持ちです。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。

火曜日はフルタイム

90分の授業×6本=フルタイム!それが心地いい。

まだまだ楽しめる!それがいい。

家に帰ってからのビールが美味い。それが最高。

1日6コマできなくなったら教師やめます!それも何故か待ち遠しいんだけど。

中央軒、ここは九州のどまんなか

あれから1年、

「ひつじ、1歳の誕生日会をしましょう」と、何人かの兄弟姉妹が発起人になってくれて実現したきょうの会。

机に並べられた各地の銘菓、名物。

これこれ、この会の隠れた楽しみのひとつはこの小さなお土産箱。

五島うどん以外は、会の途中にこっそり食べる。

さて、研究会。昨晩、鳥栖の勉強会で開発した「単元 大きなおならのお勉強」を少しだけ紹介して、そのあとは《問い》について。

学ぶ場というものはいいものだ。

普段から「教師の問い」を立てているから、研究会が熱くなる。問いを立て続けているから研究に前向きになり、研究会を開こうとする。そんな仲間ががここにいる。集っている。

それぞれが僕を置いてきぼりにしてつながっているのがいい。こんな置いてきぼりなら大歓迎。みんなが名前で呼び合っている。「先生」なんて呼び合うのはよそう。僕たちは兄弟姉妹なんだから。

食べるのを忘れるくらいに語り合っている教師たち。

またすぐ会いたくなる。こんどは達富抜きで集ったらいいのに。

そうそう、僕と西原君は、予定していた新幹線にしっかり乗り遅れ、僕は最終地までたどり着けず、、、これもいい思い出。

神さま、きょうもいつくしみをありがとうございます。