ちょっとしたことを綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆、時々たつログ。

たつログ

えとせとら

そろそろ

手を挙げて、指名されたら話す。

これ、そろそろやめませんか。

言いたいことがあったら手をあげなさい。

これ、やめませんか。

指名、意図指名。

そろそろ見直しませんか。

シンポジウム

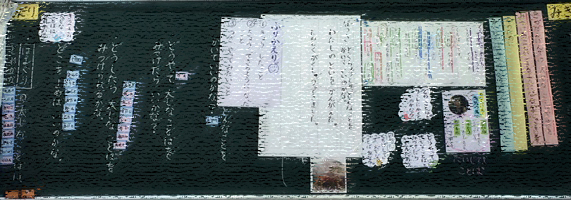

以前からコンパクト・ライティングに興味がありました。言語活動を通した学習の成果を子どもに自覚化させたいからです。

そんな折,公益財団法人 理想教育財団の「はがき新聞用紙」に出会いました。これはかなり効果的な学習材だと直感しました。

使い続け,使う仲間と集い,使い続ける教室を応援し続け,効果が目に見えてきました。

学力テストを目安にするのは好きではありませんが,10ポイント以上あがることは珍しいことではありません。何より,子どもの学びの姿が自信に満ちているのです。子どものための「はがき新聞用紙」なのです。そんな成果をシンポジウム形式で紹介したいと考えています。

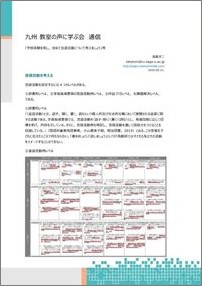

前略 仲間たち

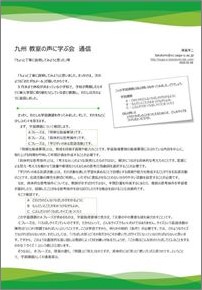

九州 教室の声に学ぶ会 通信を送りました。

………………

彼岸花の色あせる野道は悲しいです。

寒さに向かうことを自覚させられます。

お元気ですか。

季節をまたぐ頃に次号をお送りしますとの約束を守ります。

通信を添付します。

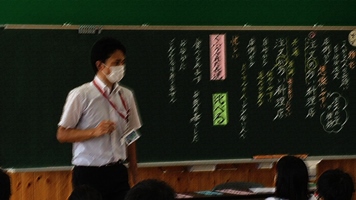

10月1日に長崎県時津町立時津東小学校の校内研修に参加させてもらいました。

私たちの仲間,竹中奈月さんが担任をする1年生の授業です。

2時間目に授業を参観させていただき,

3時間目は月末に授業研究をされる浦川さんとの単元づくり。

4時間目に竹中さんと授業リフレクション。

給食をいただいて,ちょっと趣味の時間を過ごしてから東小学校をでました。

運転中に授業リフレクションを頭で言語化し,「よしっ,今だ!」というときにセブンイレブンの駐車場へ。

一気に書いたものをお送りします。

レイアウトの工夫と文章の調えはきょう(10月4日)しました。

楽しいです。仲間との研究が子どものためになっていると実感するのは。

感想を求めるものではありませんが,何か感じること考えることがあれば言語化してみて聞かせてください。

それをまた仲間にフィードバックすることも価値あることだと思いますし,何より,言語化することで自分の勉強になります。

日光の黄金

かえり咲き

友が来た

明後日の会

お待たせ,熊本の仲間が開催する「明後日の会」です。

http://kokugo-kumadaifuzokusho.blogspot.com/2020/09/blog-post_24.html

9月25日18時30分からです。僕はすでにうずうずしています(午前5時20分現在)!

ということで,今は19時46分。研究会の終了と同時に,少しだけ顔をのぞかせました。

on-lineだからこその利便性と,on-lineだからこその一方向性についての検討は必要だけど,このような研究会はもっともっとやっていくべきだと思いました。

作品研究は確かにおもしろい。だけど,子ども不在の作品研究よりも,子どもの姿の見える学習材研究でありたいと思っています。僕は。だから,大人の都合ではなく,8歳の子どもの学びに役立つ研究として「言葉による見方・考え方」がどのように働いているのか,どのようにすればその働きをもっと高めることができるのか,に興味があります。ストーリーを外して作品研究はあり得ないし,語用論的に詳細に見ることで多くの発見もありますが,「子どもはこの作品とどのように向き合うのだろうか」という問いから始めたいと思っています。

やっぱり,小学校の先生のままでいたいんだなあ僕は。

熊本の3人,おつかれさま。いい会に参加させていただきました。

鹿児島中央

金沢はおでん

今夜,せがれから数枚の写真が届いた。自分の誕生日の思い出に旅をしているらしい。

僕が30歳の頃から通っている馴染みのおでん屋。夜更けまで語り通した大将は数年前に先に逝ってしまった。以来,数えるほどしか行っていないけれど,今でもその出汁の香りと日榮の熱燗の味は忘れることはない。

車麩,日榮,はんぺん,どて焼き,日榮,

金時草,ばい貝,日榮,

日榮。

同じものを同じように同じ順番で並べているせがれ。大将が生きていたらきっと二人で僕のことを肴に飲んでいたに違いない。

僕が博士論文をまとめることができたのは多くの人に支えてもらったからだけど,この店の大将がいなかったら,と思うと申し訳ない気持ちと誇らしい気持ちが一緒にやってくる。大将の注いでくれる日榮に誓った根性がなければ完成には至らなかっただろう。

学位授与式の夜。自分のことのように喜んで僕の学位記を撫でてくれた大将の姿が今も鮮やかだ。

せがれも誕生日にいい店を選んだもんだ。たくさんの人につながる男になってほしい。

整理整頓

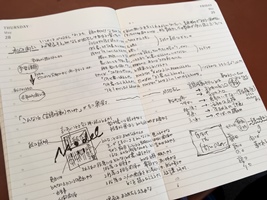

月に一度,歩いてきた道をノートに書き留めている。

これまで,何か書き忘れていると気になっていた。やっとそれに気がついた。ラジオだ。ラジオで話した軌跡を残していない。ということで,そのことをノートに書き足した。

今年の1月から2ヶ月に一度くらいのペースで声をかけてもらっている。ありがたいことだし,とっても勉強になることだし,何より楽しい。

ということで,

2020.01.20. 心も会話も晴れ晴れ講座「優しい言葉が優しさをつくる」

2020.03.16. 心も会話も晴れ晴れ講座「聞いてくれる人が聞きたいことを話そう」

2020.08.31. 心も会話も晴れ晴れ講座「コミュニケーション,まずはひらがなから」

残念ながら,5月と7月はなしになってしまったので,次は11月かなあ,と勝手に思っている。

だからきょうも行く

それがたとえ10人に満たないときでもかまわない。僕は行く。

教師たちとともに学ぶということは,新たな指導法を紹介することや足らない配慮点を指摘することだけではない。こんなふうにすればどうだろうと提案することや少しばかりの小言を残すことだけではない。

教師として一人でも成長できる術を自分で作り出せる力を授けること。

だから,箸の上げ下ろしは問わないけれど,時間を守ることや穴を空けないこと,ふさわしい言葉で伝え,文字で謝意を届けることなどもできるように顔を見ながら互いに優しくも厳しいあいだがらでいたい。

苦しいことや悲しいこと,辛いことや絶望のときもあるだろうけれど,そこに希望と光を見つけ出せるようになるのは,こういったことを共有できる仲間がいるからだと思っている。

僕はそんなみんなの仲間のひとりでいられることに感謝している。

だから,きょうも行く。

26日も行く。友にこれまでの8年間の感謝を伝えに行く。

9月の海に雨が降る

夜通しの雨が朝をつげる。9月の海に雨が降る。

南極にも上五島にもあたりまえを

実感

台風一過、そして停電ふつかめ

漆黒の闇。

地域一帯が山に沈んだようだ。星が降ってくる。聞こえるのは、波の音、潮騒、虫の声、葉擦れ、そしてランプの炎に揺らされる聖なる語り。

人はみんな、こうやって自然だけの中で祈り続けて来たんだろう。

日頃は音と声と情報が多すぎて神様の声が聞こえない。

30年ほど前にも同じような夜があった。星の数ほどのりんご落とした台風19号の夜。僕は上五島の小さな教会のそばの部屋で,やはり今みたいに自然の中に手を合わせていた。

今夜は神様の声が大きく聞こえる。黙っていてもひとりじゃないことに安心する。夜明けが待ち遠しいと感じるのではなく、朝がそこまで来てることを誇らしく思える。

僕はここにいる。ここで生きている。

神様、きょう一日をありがとうございます。

まとも

土曜日の国語教室

with。

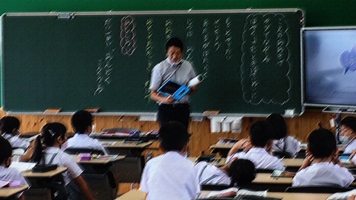

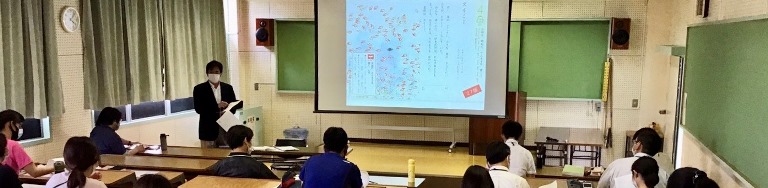

そう。子どもの学びも教師の学びも止めてはいけない。だから,最大の配慮と最高の工夫を凝らして研究会が開かれた。開催校の校長先生,教職員の先生方に感謝し,僕たちは学びを深めた。この教師たちの学びが明日の子どもの授業の質を高めていくことは間違いない。

午前中に4授業。「単元びらき」を共通のテーマに個々の教員が準備に準備を重ねて今日の授業をつくりあげた。

「何ができるようになるか」から単元に導いた江里口大輔。

「学びがいのある言語活動に憧れを!」を子どもの中に芽生えさせた平田昌志。

「考えるということは比べてつなぐこと」を実感させた古賀太一朗。

自分のもっている力を見つめさせようと考えた松尾達也。

単元びらきの研究はおもしろい。バリエーションはまだまだひろがる。

そのあと,僕が感じた「この授業の意味と価値」をことばにして参会者に伝えた。

授業研究は,それぞれに言語化し,共有することが必要だ。すべての仲間と語り合いたい。

神様,きょうも一日をありがとうございます。

夏休み

指折り待ってた,夏休み♪

が,終わる8月31日。といってもそんなことは昭和の頃。今の日本はすっかり2学期がはじまっているようだ。

小学生の頃。本当に夏休みが楽しかった。7月になったら気分は夏休み。できの悪い通知表のこともまったく気にせず,三重の田舎に行って海と山と畑の中で過ごすことだけを待った。木に登ることも虫の世界に入り込むことも覚えた。2キロも3キロも泳げるようになっていたし,包丁を研いで魚を三枚におろすこともなんでもないようになっていた。知らない野菜はなかったし,野菜はまるごと食べることがいちばん美味しいことも語ることができた。ラジオ体操は好きじゃなかったけど,8キロ歩いて買いに行ったアイスキャンディーのソーダー味は今でも覚えている。

さてと,きょうは朝からラジオ出演。アナウンサーとのおしゃべりにわくわくする。オープニングは吉田拓郎さんの「夏休み」!

きょうのテーマは,

会話における「ひらがな」。

難しい熟語やひっぱってきた知識をしゃべるのも大事だし,楽しいことだけど,それらをつないだり包み込んだりする「ひらがな」がとっても大事。っていう話を1時間。アナウンサーと大いに盛り上がった。リスナーからのリアルタイムの質問にはちょっとだけどきどきするけれど,それも楽しい。

とりわけ「よ」と「ね」。「よ」は会話相手との情報の非共有,「ね」は共有。

行きつけの焼き鳥屋さんに友達を招待したとき,まずは「ここのぼんじり美味いですよ。」

すると相手は「本当ですね。ほんとっ,美味しいですね。」

続いて「皮はたれ焼きよりも塩焼きがいいんですよ。」

「あらあ,ほんと,塩とこうばしさが絶妙ですね。」

こんな感じ,情報が共有されていないときは「よ」,つまり,お知らせ。

それに対して,共有されたあとは「ね」。これは確認。

もちろん,そんな単純なものではないけれど,「ひらがな」は大事。

神様,きょうも楽しく働かせてくださってありがとうございます。謙遜のうちに生きていきます。

仲間の晴れの舞台

●国語科分科会の見所

①文部科学省視学官”大滝一登”先生のご講演&意見交換会

新学習指導要領改訂に直接関わられた大滝先生のお話を聞き、意見交換ができる貴重な機会です。新学習指導要領の方向性、改訂に込められた想いなどこの場でしか聞けない話が満載の会にします!午後からの開催ですので、校内研修の時間を本校研究発表会へ参加する時間に充てられている学校も多いようです。きっと各教科ごとに学びが深まる時間になるはずです。

しょせん,コンテンツなんだから

そろそろ,言語活動をどうしよう,という話からすすみたい。

しょせん,言語活動なんてコンテンツなんだから。

どんな言語活動なのかではなく,その言語活動で何ができるようになるかだ。その言語活動がどのような学びを実現するかだ。この言語活動がこの子どもの人生に何を創るかだ。

夏の贈り物

いっしょ!

僕が生まれる少し前からはじまった「おかあさんといっしょ」という番組が好きだったかどうか覚えていないけれど,「おかあさんといっしょ」という言葉は今でも大好きだ。

「お母さん」に限らない。僕は「いっしょ」が好きだ。

「一緒のものを持つ」とか,「一緒の服を着る」とかではない。

「どんなことでも一緒にやろう」とか,「いつまでも一緒だよ」ということだけでもない。

「一緒」

それは,国際青年年のALL TOGETHER NOWや,LIVE AID,We Are The Worldの影響によるのかもしれない。

1985年。その頃から僕は「一緒」を意識し続けているのかもしれない。だから,いまでも「仲間と一緒」,「みんな一緒」という言葉に弱い。

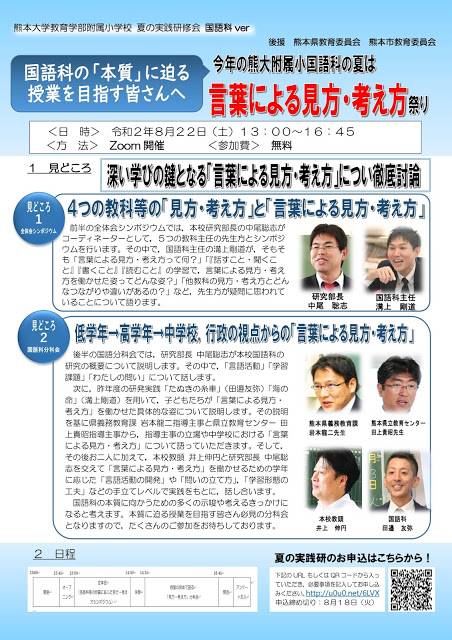

日本の国語が熊本につながっている

今,熊本大学教育学部附属小学校「夏の実践研修会」に参加している。zoomでの企画。熊本が日本中をつないでいる,

国語科の溝上さんや算数科の大林さんが「見方・考え方」について語ってる。「分かりやすい」。

10万円のものが10万1000円になったという例で,1パーセントという割合で見るか,1000円という量で見るか。「数学的な見方・考え方」なるほど!

社会科,理科,外国語からも「見方・考え方」の説明が続く。そんな中,14時48分,僕はこんなことを思い出しながら考えている。

国語科の「言葉による見方・考え方」をどう考えるか。その手がかりの一つは語彙。では,実際の教室においては,「言葉による見方・考え方」をはたらかせた結果として,どんな言葉が出てくるのか。

物語作品「ずうっと,ずっと,大すきだよ」でエルフは死んじゃう。悲しいお話だ。このお話を読んで感じたことを「悲しい」という形容詞で表すことはその通りだ。しかし,教師はここで「ほかにありませんか。」と声をかける。そうすると,「かわいそう」「せつない」「なみだがでてきそうで,もうどうにもならなくて,すぐにエルフのそばに行ってあげたくなる」などの声が出てくる。

「せつない」という言葉をつかった児童の「考えるという行為」はどのようなものだったのか。

「悲しい」と言った児童と,「切ない」と言った児童が「結果として表現した言葉」は異なる。では,その言葉にたどり着くまでの思考行為はどうだったのか。

その議論抜きで「言葉による見方・考え方」を語ることはできないだろう。作家論や作品論ではなく,「子ども論」である。「せつない」と語った児童が秀でているというわけではなく,といって「悲しい」が浅い思考の結果というわけでもない。

だけど,「せつない」のような「子どもらしくない言葉」や「つかいなれない言葉」,「洒落た言葉」が表舞台に取り上げられることは多い。

一方で,「なみだがでてきそうで,もうどうにもならなくて,すぐにエルフのそばに行ってあげたくなる」というような表現も教師たちに歓迎される。「子どもっぽい表現」も表舞台に取り上げられる傾向がある。

となると「悲しい」という形容詞による表現はどうなるか。

確かに,私たち教師は,安易に便利な言葉をつかって満足しているような姿や,手もちの言葉だけで表現を終えてしまう姿では満足しない。もっと考えてほしいと思ってしまう。だけど,子どもの頭の中をのぞいて見ることができない限り,考えなかったから「悲しい」なのか,考え抜いたから「悲しい」なのかは分からない。

「言葉による見方・考え方」を存分にはたらかせたなら「切ない」にたどり着くのだろうか。僕は,むしろ,「言葉による見方・考え方」をはたらかせ,これまでの学習をつないだなら,「悲しい」にたどり着くのではないかと思いはじめてる。表象を切り取り,それを抽象化したからこそ「悲しい」という代表的な(馴染みのある)形容詞にたどり着いてしまうように思う。

そう考えると,教師は,「悲しい」と「切ない」という,子どもから発せられた言葉の違いを理解の比較とするのではなく,「悲しい」にたどり着いた思考,「切ない」にたどり着いた思考の軌跡を言語化し,作品の合理的な文脈理解と重ねてそのように理解した子どもの思考を比較しなければならないだろう。もちろん,この「比較」とは,「評価」のことである。新学習指導要領の教科評価観には「言葉による見方・考え方」をどのようにはたらかせているかの検討が必要だろう。

と,zoomの画面を見ながら,僕はこんなことを綴っている。画面では中尾さんのコーディネートで各教科が絡み合って考えを深めている。中尾さんの背にある黒板に整理されたパネルも見事である(ちょっと準備万端すぎるかなという印象も感じつつ)。

中尾さんが「言語能力」という言葉をつかってまとめに入った。そして石井英真さん登場!のはず。

少し遅れて石井氏登場。いい話を聞かせてもらった。

それにしても,大いなる熱さを感じるシンポジウムだった。自分の教科の専門性の高い話を一般的な言語に置き換えて説明しようとされている姿を尊く思った。私たちはとかく「○○科研究」という肩書きを使って,自身の専門性に他を導こうとしがちだけど,私たちのいちばんの専門性は「子ども研究」であるはず。その矜持を忘れてはいけない。そんなことをふと思い出させてくれたこのシンポジウムに感謝している。とりわけ大林先生の研究観の組み立て方,その表現方法の巧みさの伸張に目を見張った(数年前からお話しさせていただくことがあったので,つい,懐かしさのあまり思い出してしまった)。

子ども研究を第一に,教室研究を第二に,そしてその基盤となる教科研究を丁寧に進めている熊本大学教育学部附属小学校,2月の研究発表会を楽しみにしている。明日,すぐには役立たないかもしれないけれど,明後日にきっと役立つ熊大附小の研究に大いに魅了されてしまっている。

そうそう,日本語で書いてある学習指導要領なのだから,必要以上に「難しいもの」と位置づけなくてもいいと思う。読めば分かる。「平易平明に編集してある学習指導要領」なのだからあまり多義多様に解釈しないほうがいいと思う。確かに心に残る名文ではないかもしれないが,学習指導要領を素直に解釈し,教室の事実に重ねて考えていくことが大切だろう。すべての子どもの幸せを実現する国語科であるためには,「学習指導要領と子どもと教室」を重ねて考えることが必要だ。

さて,この余韻の中で夕方の散歩♪

考え抜いたからこそ「悲しい」と口にする子どもが増えますように。「悲しい」という言葉をうんと見つめたから「悲しい」と伝えたんだし,だから「悲しくない」ことを愛する子どもがこの世界にあふれますように。

謙遜に生きる

中央線は僕の青春

急に東に向かわなければならなくなった。大阪での仕事を終えて僕が選んだ経路は中央線。木曽福島を通って,篠ノ井から塩田平を抜け,佐久へ。

木曽駒ヶ岳の頂を目指し,塩田の風に誘われ,別所温泉の湯に身体を預けた学生の頃。マリオネットの歌を口ずさみ,使い込んだwalk aboutのデイパックを片方の肩に掛けていた二十歳。これ以上の青春はないと思っていた。何度も通った信州木曽信濃。今回,僕はその信濃路を選んだ。

きょうは,いつもの四角い鞄にモレスキンを一冊とお気に入りの小説を一冊とパイン飴と黒い服と黒いネクタイを詰め込んで列車に乗った。

いいこと思いついたら書き込んで,車窓の景色とアルムの風を重ね,甘酸っぱいパインを口に感じながらの旅。

かなり遅めのお昼は懐かしのきしめん。

神様,きょうも一日をありがとうございます。

オリーブの枝を手に取って

75年という時間

望洋のめぐみ,大地のめぐみ。

かわるかわる,僕の授業

今年のオープンキャンパスはネット上で開催。アドミッションセンターが工夫を凝らし,素敵なサイトが完成した。大学の授業を動画で紹介するという企画もあり,僕も紹介のための動画を作ってみた。慣れない編集作業になんども諦めかけたけれど,なんとか完成。よかったら見てください。本当の授業はもっともっと丁寧で,そして感動的なんですよ(笑)

click→ https://youtu.be/__pN9LCvpcY (この動画は佐賀大学が設定した期限が過ぎたので非公開になったようです)

心配なことはと言えば,この動画を見た学生がこの授業を受けるのは2年後の4月。

僕の授業はまちがいなく進化している。今回の感染症が落ち着いたとしても,元に戻ることは絶対しない。これまでと同じ授業はしない。だから,この紹介動画は,昨年度までの授業の単なる「思い出アルバム」。

今年はまったく違うスタイルで行った。

さて,来年度からはどんなスタイルが求められるだろう。求められる前に,新しいスタイルをつくってやろう。学生が学び浸り,学校現場に役立ち,それぞれがカスタマイズできる授業。新時代の国語科授業力をつけることができる「大学の授業」をつくってやろう。

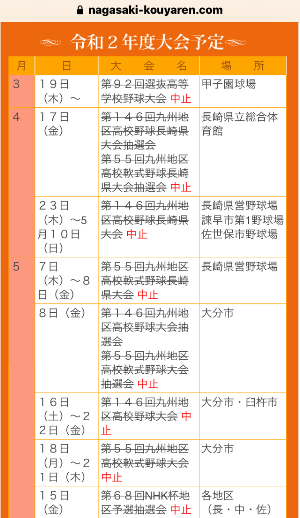

さて,大会第2日。

長崎代表の創成館高校が先制!タイムリーを打った球児の笑顔が眩しい。

夏休みにも学ぶ

さあ,みんなで自宅から参加しよう。zoomで学ぼう。

きっと熱い学びにふれることができるはず。

click→ http://kokugo-kumadaifuzokusho.blogspot.com/2020/08/blog-post.html

いいなあ,こんな研究会に参加したいと切実に思う。頼もしい熊大附小,いつも話題を提供してくれる熊大附小,一緒に研究しようと声をかけてくれるこの仲間に拍手!

みなさん,ぜひ,申し込みを(無料)!

甲子園球場はいつのときも

ちょっと感じが違うけれど、胸騒ぎの8月10日。

どの球児にも栄冠あれ!

夏の各県独自大会でてっぺんになった球児にも栄冠あれ!

ああ,甲子園の夏が懐かしい。いつもなら,と思ってしまう。

天を仰いで

絶好の機会を逃したわけではない。つらいことが続いているわけでもない。万事休す、で天を仰ぐのではない。

僕は、きょう、天を仰ぎに行こうと思ってる。「天を仰ぐ」。そう、まさに天を仰ぎに行ってくる。

8時15分。洋上でこの時間を迎えた。

夏の甲子園もなく、未だ慣れない今年からの距離感の中、75年目のこの日はあたりまえにやってきた。

心の準備も調えていないのにきょうがやってきた。

人として、この時間に何を思えばいいんだろう。何を誓えばいいんだろう。僕はそんな簡単なことも分からないまま、洋上で祈ることしかできない。

二等客室には誰もいない。

舟をおりる。見慣れた島。また帰ってきた。

きょうはじっとするためにここに来た。語りかけるために来た。声を聞くために来た。

それだけ。それだけなのにどうしてだろう,この満たされた気持ち。

お昼は馴染みの店でいつものちゃんぽん。

昼からも同じ。語りかけ,声を聞く。それだけが僕の日常を満たす。

帰りは教え子が駆けつけてくれた。

この男。絶対にいい奴。

神様,きょうもいちにちをありがとうございます。満たされた8月6日にただひたすらに感謝です。

ひさしぶり,球児!

さて,研究だ!

いちばん若いのは「特から定食」,次に若いのは「生姜焼き定食」,そして僕は「焼き鯖定食」。これはきょうのお昼。佐賀市立本庄小学校の研究計画の検討のあと,3人で食べに来た。久しぶりの会食にもちろんビールはない。しかも25分ほど。だけど,妙に安心感がある。

研究に浸ったあとだからか,いつもの仲間との時間だからか,安定した3人の心がうれしい。

さて,研究だ。えりぐ,昌志,このまま一気にやるぞ。

と言いつつ,夏休みも遊びたい。家の近場でというのがちょっと悲しいけど。今年限りにしよう。

おつかれさまでした。いい研究の予感です。

島のなごり

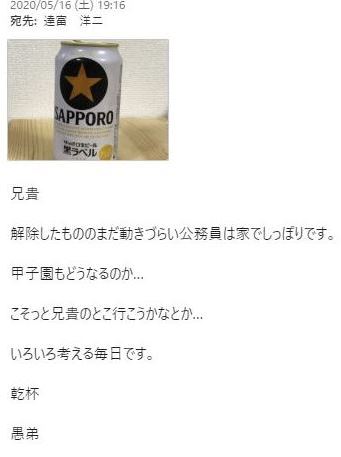

サッポロ★がやってきた

前略 正美兄

梅雨が明けようとする快晴の午後,我が家にサッポロ★がやってきました。兄の粋なはからいに,にやっとするばかりでなく,うるっときました。

思えば,東京の銀座だけではなく,博多天神の鶏皮から,帯広のインディアンカレー,高知のアイスクリンまで,正美兄とは飲み歩くというより語り合いながら一日を共にするという付き合いをさせていただきました。

美味い酒には佳き肴あり。

きょうも賑やかなおともが一緒です。

そう言えば,兄が撮ってくださった写真に肩に力の入った私はいません。

とりわけ,四万十川の沈下橋で兄が撮ってくださった一枚はこのweb siteを味あるものに仕立ててくれています。屋形船で昼の酒に笑い合った別の一枚は,ローマ教皇の手元にあります。

夏のはじめの一日を,北からの贈り物が爽やかにしつらえてくれました。

一緒に歩いた雪の幸福駅にも蝉が鳴きはじめる頃でしょう。

神様,きょうも一日をありがとうございます。遣わされた者として謙遜のうちに生きていきます。

青い空が僕のカテドラル

この島に戻ってきた

とにかく強い雨。一瞬の光はたちまち雨に消されてしまう。たたきつける雨。島の雨は容赦しない。

草一本,残していない石積み。手入れの丁寧さと積み方の美しさと積もうとしたひたむきさ,ここで祈りながら暮らすことを選んだ一途な思いに雨の音を忘れる。

今は聖堂には入れない。そんなことは当然だ。島の人の優しいまなざしから僕は拒まれていないことを感じるからこそ,それでも押しかけるように来たことを申し訳なく思いながら十字を切った。

さて,きょうはこの島の先生たちに会える。

そう,帰ってきた。校長先生も教頭先生も複式の担任の先生も養護教諭の先生もサポートの先生も事務の先生も,そして,子どもたちも覚えてくれている。「ただいま。」

僕は島に戻ってきた。そして,ゆったりと授業のことを語り合った。

僕はこの島が好きだ。本当に好きだ。

神様,ここに戻ることを導いてくださってありがとうございます。

五島,聖なる島に戻ってきた。

ソースをめぐる旅に出よう

実はソースが好きだ。今は金蝶ソースが定番だけど,実はソースは興味深い。全国各地にご当地ソースがある。

ということで,これから定年までの間に九州ソースをまるごと経験しようと考えている。もちろん,コンプリートのときには『ソースの入った鞄』(仮称)という本を出版するつもり。

壮,ぴんきり,宏ちゃん,中尾,赤城ィ,大地をはじめ,みなさん。ご当地のソースを教えてくださいな。

オートラベル君,道案内は頼むよ。

最高の夏にしようぜ♪

あれから3年。

ジントシオ氏による応援歌にアルプスが揺れた夏。あの夏、甲子園に憧れた中学3年生がこの特別な夏を駆け抜ける。

ここで打てよ!早稲田佐賀♪ここで打てよ!早稲田佐賀♪最高の夏にしようぜ!

あのスタンドにいた僕は、あの日と同じ緑の文字のTシャツを着て、きょうの第2試合を想ってる。

夕方、プロ野球が始まったころ、早稲田佐賀が8回表に試合をひっくり返したとのニュース。

昨晩は佐野のサヨナラ。今夜は今永も好投。

感染症でも不安定な気候でも、やっぱり夏は球音。

今朝はFMで!

きょうは月に一度のFMで語る日だったけど、大雨の影響で、見送ることになった。確かに、こんな雨の中、僕ののんびりしたコミュニケーションの話は向かないかも。

ということで、今朝は少し大きめの音でシューマンのピアノ協奏曲 作品54。クリスティアン・ツィマーマンのピアノが気に入ってる。

我が家の栗の木の下で

かけがえのない「あくゆう」たち

「ようこそ!のボード」と「アルコール消毒」が同居している教室。こうすることで授業研究できるならと,徹底的予防をほどこして教室に入る。生徒の熱い学びに包まれるきょうを指折り待っていた。

授業者のマスク越しにひかえめな思いと健気な努力がうかがえる。応援したい。

参観者の誰もがこの教室に一緒にいられることの幸せに浸ってる。

僕は5人の生徒としっかり話した。個々の《私の問い》を聞き,言葉を返し,《問い》の立て方を教えた。ふだんなら,参観中に語りかけることはほとんどないんだけど,きょうは積極的に声をかけた。この生徒たちが《問い》を立てる力をつけるようにと,僕も熱くなる。

そんな時間をくれた立和田教諭に感謝だ。

そして,川内駅から川内駅まで,ずっと僕の鞄をかかえてくれた河野さんに感謝。昼の蕎麦は間違いなく美味かった。

正真正銘の蕎麦。蕎麦っぽい偽物がふえている中,本物の味と香りが僕の舌にしっかりと残っている。

そうそう,「っぽい」話。

言語活動っぽい時間になってしまいそうなときは,学習課題に立ち戻るのがいい。

育成を目指す資質・能力,そこで扱う作品の特性。だからこその言語活動。そして,その過程で有効な思考操作。これらがうまくつながらなければそれは「っぽく」なってしまう。国語っぽい授業にならないように,教えてるっぽい教師にならないように(こんな日本語,ほんとは嫌なんだけど)。僕たちはずっと本物をめざす仲間でいよう。

キャンパスの並木道

教師への夢,教師だからこその夢

きょうは九州での教員採用試験の日。応援団長さんとしては,朝から落ち着かない。とにかく,等身大。とにかく平常心。とにかく普段着。

そんな朝。熊本に向かう新幹線に届いたメール。

しっかり,やっておいで。

教師への夢をふくらませる若い命に責任ある応援をしたい。

さて,熊本。

いつになくつややかな表情でお出迎え。

ここから,5時間半の勉強会。一気にすすめた5時間半。

ひと安心,だから長崎

いちばん年下のともだちは現在トランジット中

いちばん年下のともだちはまだ日本

いちばん年下のともだち

単元びらき

単元びらきについて考えた。

「単元びらき」とは,子どもにとって単元との出会いである。それは,「読むこと」の単元の場合,作品との出会いでもある。しかし,それだけではなく,学習との出会いでもある。

作品との出会いだけになってはいけない。単元での資質・能力の育成がかすんでしまうから。

といって,学習との出会いだけになってもいけない。感動的な単元のはじまりになりにくいから。

「知的好奇心に満ちた感動」をつくるには,それは「力を出し切ってやってみたい」と子どもにつぶやかせることに尽きる。

単元びらき。教師の専門性が問われる数分間である。長すぎても短すぎてもいけない。「学びどき・教えどき」を見極めて,必要ならば,15分で切り上げて,続きは2時間目に,評価のことは3時間目に。語彙のことは,先取って,単元びらき前に。

やはり外せないのは「学習課題」。そして,この「課題」を子どもの内側にしみこませるには,子どもに「力を出し切ってやってみたい」とつぶやかせるには,専門職としての教師の語りが必要だ。ここには甘えも妥協もない。

九州,がんばる

先生とあそびたい!

この愛おしいゼミ生

きたきた,この葉書

さて,カエルと旅

天神さん

毎月,25日は天神さんの日。

きょうは全国のニュースに,幼い頃の遊び場所が映っていた。

テレビの中の人がみんな知り合いに見える。僕もその中にいるよう。

二つ目の鳥居の下の屋台の店の串カツが美味しいよ。

こんなかんじの応援

ひだまりロス

個人差に応じる指導

個を活かす授業とか、一人一人を大切にした授業とか、そのようなことはさまざまあるけれど、結局は「個人差に応じた指導」ができるかどうかだと思う。

ここにはいくつかのわたしたちへのメッセージがある。

個人差を見ているか。

どうやって見ているか。

個人差を言語化しているか。

どうやってその個人差に応じているか。

応じられたか。

個人差に応じた効果はどうやって測定するか。

効果はあったか。

だから明日はどうするか。

明後日はどうするか。

わくわくする。わくわくするから、このことについて仲間と語りたい。

やっぱりしびれる

こんなことしてたんだ

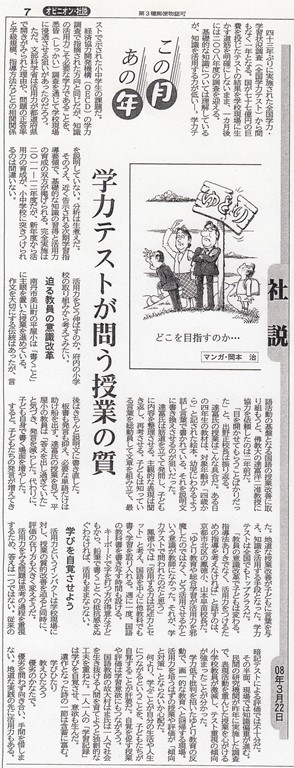

机の引き出しを整理していたら古い新聞の切り抜きが出てきた。2008 03 22 新聞(←click!)の社説。

あの頃のまねはもうできない。弟の活躍を見ているようだ。さあ,このバトンとたすきは次の世代に。九州各地の仲間たち,タッチを受け継いでください。

名前は「まくら」

きょうの晩餐

まだ会ったこともない子どもから教室の風景が届いた。子どもの元気な声は僕を元気にする。担任のはからいがうれしい。

きょうから新しい財布。Paulと刻印がしてあるお気に入り。たくさんのポケットにカードを調える。暗くても間違えないように並べる順番は30年間同じ。革の感触を確かめてから夕焼けの湯につかる。

風呂上がりは白いシャツ。お気に入りの新しいPapasのポロシャツを着て,まずはサッポロ★。

今夜は大好物の鴨鍋。どんなに暑い日でも鴨鍋。京都,山本のお豆腐をたっぷり入れる。たまらない豆の味。

酒の肴は鶏。北野鳥松の軟骨と皮を塩で焼く。絶妙。京都三昧。

続いて焼酎。鹿児島の焼酎を選び,薩摩黒千代香であたためる。芋の香りが引き立つ。あこがれだった酒器に大満足。美味い焼酎がさらに美味くなる。

しばし酔う。

食事の後は,京都の教え子から届いた写真と言葉にきょうまでの年月をふりかえる。

そう言えば,佐賀と長崎の若い男からも手紙が届いた。「手紙を認めることが習慣になった」とのこと。うれしいじゃないか,こんな仲間がいることに安心する。

きょうは拓郎さんの曲を高めにならす。

繰り返し聴きながら,フルーツのアイスクリーム。甘夏と雪しおミルク,彼杵茶の味。これが酔った身体を調えてくれる。

そして,最後の一品は,まあるいケーキ。

ふうっと息をふきかけて,「誕生日,ありがとう!」

拓郎さんの「いくつになっても happy birthday」を聴きながら,僕は幸せに酔っている。

朝の6時9分に届いたmessage。途切れることのないLINEやmailにお辞儀しながら返事を送ってる。

ありがとう,みなさん。幸せな1年がはじまります。

神様,遣わせてくださってありがとうございます。

あじさいは星をあつめて,

まちがいない

まちがいない。我が家の庭には啄木鳥がいる。

朝からコココココッと連続する木を打つ音。

まちがいない。いる。

写真はまだ撮れていないけど,もちろん,「おとや」と名付けた。

あれからどのくらい経ったんだろう

新しい服

5月31日,この特別な日に,僕は一編の詩に出会った。その一節。

けがれたものを清め,すさみをうるおし,受けた痛手をいやす。

かたい心を和らげ,冷たさをあたため,乱れた心をただす。

こんなことは自分の力でできるものではない。

いつの間にかそうなってしまっている。

いつの間にかそうできている。

見えない力に包まれて,新しい自分になって生きていることに感謝している。

半世紀以上生きてきて,何度もけがれやすさみに苦しんだのに,今がある。

受けた痛手は数え切れない,だけど,今も生きている。

かたい心になってしまうことは常。

自分の冷たさに自分が凍り付く。

それなのに今もこうしている。

なぜこんなに心乱しているんだろう,ときょうも心乱している。

そんな僕が明日を待っている。

見えない力に包まれて,新しい自分になって生きていることに感謝している。

神様,新しい服をくださってありがとうございます。

ちょっとだけ,贅沢。

勝った試合は何度見てもいい

Please,休刊

全部中止,じゃない。

目覚める時だから

朝日を身体に浴びるというのは、間違いなく身体にいいと思う。心にいいと思う。

2290字の思索

九州の通信を送った。私の中では「学級通信」のようなものである。だから読者からの反応は期待してはいけないと思っている。反応しないのではななく,反応できない,今はできない,その術をもたない,ということがあることを知っているから。

反応を期待してつくっているのではないと言うと嘘になるが,どう読んでもらえるかよりも,どう伝えられるかだ。だからこそ,思いがけないときに感想をもらったり,こぼれ話を聞いたりするとうれしくなる。何より,これが役立つものになってほしいと願ってる。

小学校の担任をしていたときのエピソード。

学級通信「藍より青く」は金曜日発行。子どもと兄弟と母親とおばあちゃんとの金曜日の夕飯は「藍より青く」の話題になるそうだ。

そして,食事の片付けのあと,「藍より青く」は冷蔵庫にマグネットで貼られるそうだ。

深夜,帰ってきた父親は冷蔵を開け,缶ビールを飲みながら,冷蔵庫の前に座って「藍より青く」を読むらしい。なんともうれしい光景だ。

その父親が年末の個人懇談会に登場。

「先生,はじめて会った気がしません。」

なんともうれしい一言だった。

僕の「九州通信」がそんな存在になればいいなあ。

一方で,反応があることは正直うれしいし,私自身の大いなる学びになる。文章にしてよかったと,自分の仕事が役立つものになっていることを誇りに思う。

この休校事態の間に3通の通信をつくった。昨日で佐賀大学の在宅勤務も解除されたので,通信もこれで終わり。

この3通の「私の独り言」に付き合ってくださったみなさん,ありがとう。一方的な「送りたい放題」を許してくださったことに感謝している。

そして,声を返してくださった方々にも感謝。

昨夕,届いた熊本からの「2290字の思索」に兄弟愛みたいなものを感じた。正直,ここまで読み込んでくれているんだと身体が熱くなった。

僕が綴った時間よりも,返信に費やした時間の方が長いにちがいない。

この「たつログ」や「通信」が,謙遜の中に生きる者としてみなさんの仕事に役立つものとなっているなら,こんなにうれしいことはない。

通信の反応は,達富「に」ではなく,みなさんの仲間内「で」大いに話題にしてほしい。

そして,できれば僕もその仲間内の語り合いの中に入りたい。

神様、きょうもありがとうございます。感謝のうちにきょうの仕事を終わります。

季節の中で

朝ごはんのあと,西瓜を食べた。

ひまわりも咲かないのに,夕立も降らないのに,西瓜だけがひとあし早く,夏を連れてきた。

そう言えば,小満も過ぎ,あとひと月で夏至。そのころは,みなさんの町に行きます。

さて,完全朝型のこの2ヶ月。朝型というより早寝型。3時にはごそごそと動き出す。空が白んでくるまで星を楽しみ,朝の匂いが漂いはじめたら音楽を少し高めに鳴らして神様にお祈りをする。

その音楽は,「おしえて」♪。これ以上の朝の音楽はない。

https://www.youtube.com/watch?v=h0MreS3bWak

近く,僕は干し草の中で眠るつもり。

ことば,届けます。

5月21日。きょうは5時21分から勉強している。仲間たちに通信を送ろうと思い,ノートに書き留めていた名台詞を集めた。結局,それらの過去の言葉は一切つかわず,今の心のうちを一気に書き上げた。そして,送信。

さっそく,天草から反応。そう言えば,2月22日以来,3ヶ月。赤城ィ!元気にしとるかあ。語りたかあ!

素早い反応の,ふっちい,えりぐ,のん,ぴんきり,きり,ありがとう。次号はコンパクトライティングについての予定です。

話しなおし,聞きなおし

on-line授業,その方法はさまざま。僕はiPadを使って,普段の講演のようにしゃべって,それを動画にして配信している。10分程度の動画を3本ほどのセットにして1回の授業としている。

「では,ここで《私の問い》を立ててみましょう。」

「《問い》のサンプルはこういうものです。《問い》を立てるには,」

「さて,学習課題にどれほど迫れたか,何が解決できなかったか,振り返りの時間です。」

まさに,授業だ。しかも,動画で十分できる。動画の方がいいこともある。それは何か。

待たないことだ。目の前に学生がいると,つい待ってしまう。必要だから待つんだけれど,必要以上に待ってしまう。

余計なことを話さないことだ。目の前に学生がいると,つい話してしまう。求められていないのに言葉を付け加えてしまう。

聞かないことだ。目の前に学生がいると,つい聞いてしまう。僕へのアドレスではない声にも反応してしまう。

待つこと,話すこと,そして聞くこと。これらは授業者として大事なことだ。だけど,過剰反応してしまうのが教師かもしれない。

動画をつくる。その際,気をつけるのは,どれくら待つか,どこまで話すか,リアルタイムに聞こえないからこそ,どのように編集するか,だ。

そのために,動画を何度も何度も見る。上手に話せていない自分が恥ずかしい。どこの地域の言葉か分からないイントネーションが嫌になる。小さく聞こえる波の音が気になる。

そして,何度も取りなおす。話しなおす。そして,聞こえない「声」を聞きなおす。

このon-line授業研究。新しい僕を創ってくれている。僕の授業力,進化しています。

銘菓は味に加えて人の情

さて,土曜日

参ろうやなぁパライソへ

新聞を変えたことを言い訳にいちゃいけないんだけれど,見逃していた。

5月15日の朝刊で知った。4月19日,皆川達夫さん帰天。

シューベルトの楽興の時 第3番 ヘ短調。日曜日の出勤はラジオのこの曲から始まる。そして「ここでお別れいたします。みなさん,御機嫌よう,さようなら。」で朝と調える。

「たつログ」のカテゴリーにある「ごきげんよう」も皆川さんの真似。僕のon-line授業の動画の最後の「みなさん,ごきげんよう。」もそう。

皆川先生の肉声は,オラショ研究のお話しで何度か聴いたことがある。柔らかくも本物を伝えるその声に,研究への姿勢,かつ「出たとこ勝負」という言葉に込められた「導かれている」という謙遜が伝わる。

パライソでもきっと人生を感激されているに違いない。

「ここにお別れいたします。みながわさん,御機嫌よう,さようなら。」

中止の残念<届いた便り =いい一日

残念なお報せ。

6月14日に予定していた,シンポジウム in 長崎。今の状況を配慮して延期になりました。理想教育財団のホームページでは「中止」となっていますが,「延期」です。秋の長崎での開催を目指して計画中です。6月に予定していた以上の内容でできるように創造的に進めます。ご期待ください!

だけど,

直後にうれしいお報せ。

・・・・・・・・・・・

先生からいただいた通信を読み、学習課題の意味について再考しました。

学習課題をどれだけ子どもの姿で具体化できるか。

つまり、あの子もこの子も動き出すことができる思考操作は何なのか。

通信を頂いてから、私も5年の説明文「言葉の意味が分かること」で学習課題を考えてみました。

A:この単元では「文章の要旨に対して自分の考えをまとめる」力をつける学習をします。

B:筆者の考えや事例に対して「納得できる、できない」ところと、自分の知識や経験を結びつけて、

C:5-1新聞「声voice」欄に『言葉と私のこれから』の投稿文を書こう。

学習材に出合わせる前に、「国語や外国語の学習で大切だと思うことは?」と問いかけたり、「知らない言葉に出会ったとき、あなたはどうしますか。」「あなたが、小さな子どもに『コップ』の意味を教えるとしたらどうしますか。」という問いの文を提示したりして話し合わせておくことで、「自分の知識や経験」を掘り起こしておこうと思います。

その上で、学習課題を提示し、学習材と出合わせます。

「みなさんはこれからも〜『言葉の意味は面である』ということについて、考えてみてほしいのです。」

という筆者の考えを受け、「言葉と私のこれから」というテーマで投稿文を書くという言語活動です。

《私》化した問いの例をこれから考えてみようと思います。

今後ともご指導よろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・

みぞ,ありがとう。落ち着いたら,熊本に行くよ。HERO海で明るくなるまで語りつくそう。そして,1月には合宿をしよう。みぞのライフヒストリーに僕が居られることをうれしく思っています。

中尾とみぞの言葉が僕の背中を押してくれているのはまちがいない。

下通の電車道,その横のビル,少し歩いたお好み焼き屋,えらい高い支払いをした豚足屋,どれもが忘れられない思い出。二人に心からの感謝をささげます。

神様,きょうも一日をありがとうございます。明日の新しい朝を楽しみにしています。

zoomで研究会

そりゃあ,通信でしょ。こんな時期は

ほかにすることがなかったわけじゃない。だけど,どうしてもこの質問に答えるには「丁寧さ」が必要だと思った。だから,言葉を探しながら,だけど,話しかけるように書かなきゃ,って一生懸命に仕事をした。

まず,質問をくださった学校に,そして,次に九州の仲間に届けた。

そして,驚いた。すぐに,ほんとうに,すぐに返信が届いた。たくさんの方から。

学級通信を配ったとき,椅子に座るのも忘れて,通信を読みふける子どもたちを思い出した。まさに,そんな景色。

この通信で,僕は,新たな枠組みを提案した。

《問い》には,

①「指導事項的な問い」

②「言語活動的な問い」

そして,

③「《私》化した問い」である。

実は,この①と②の間に,「内容把握的な問い」がある。

これまで私(私たち)は,この「内容把握的な問い」を発問として教室にばらまいてきた。時に「こんなことを考えてほしい!」と熱を込め,時に「みんなの初めの感想を読むと,こういう感想が多かったんだけど・・・」とすり替え,時に「分かる人?」と限定的に内容把握の流れを作り,授業と呼んでいた。

①は教師として当たり前のレベル。②は授業研究レベル。

「内容把握的な問い」は教師の研究ノートのメモレベルだ。

「《私》化した問い」,これこそが,《私の問い》である。子どもが学ぶ教室が,③の「《私》化した問い」で溢れますように。

きょうの通信がほしいかたがいれば,連絡をください。PDFでお届けします。

さて,夕飯。

と,その前に,先ほどの通信の感想メールを紹介。真っ先に届いたのは熊本から。

・・・・・・・・・・・

達富 洋二 先生

とてもわかりやすい通信をありがとうございます。

「3フレーズでつくる学習課題」は達富先生のお考えの根幹を示すものだと思います。

私の実践も、学習課題が核になっていることを実感致しますし、言語活動とわたしの問いが学習課題を核にして、言葉の学びを生み出していきます。

そのような学習課題とわたしの問いの関係がとてもわかりやすく書かれていました。

今回の通信において、また新たな考えが私の中で生み出されたのは、Bフレーズについてです。

「B:文章からくちばしの「形のことば」と「使い方のことば」を見つけて」は、私の中でいくら考えても出てこないものでした。

どうしても「関連付ける」や「比較する」「分類する」などの思考行為動詞のようなものが、頭に浮かんでしまいます。さらには、物語文で言うと「会話文」「地の文」「言動」などの学習指導要領の指導事項にあげられるような文言が浮かんでしまいます。

しかし、今回のBフレーズでは、教材の内容に寄せながらも、思考する方法がどの子にもわかる表現になっていました。AとCについての考えは深められてきたのですが、Bについての考え方をまた深いものとすることができました。

今回のBフレーズにするならば、単元の最後にAとBを結び付けることのできる振り返り(「形のことばや使い方のことばが文章の中の重要な語なのだ」ということの確認)が有効に働きますね。

もっともっと研究の核に、この学習課題をしっかりと据え、実践を深めていきたいと思わされました。

価値ある通信を配信していただき、ありがとうございます。この通信だけでも書籍化につながりそうですね。

・・・・・・・・・・・

中尾,ありがとう。読んでほしいことを理解してくれている。立ち止まってほしいところを言葉にしてくれている。聞きたいことを言ってくれている。同志として何よりもうれしい。

神様,きょうはいい仕事をしました。この働きの実りがお望みに役立つものとなりますように。ありがとうございました。

薪づくり

どこまでも,どこまでも

世界中のこどもたちに祝福を

聖なる,,,

こんな日は音楽を

ちょっと,待ってて。

「ちょっと,待ってて。」の言葉は使いたくないんだけど,今ばかりは「ちょっと」だ。やりたいことが多すぎる。やらなきゃいけない気分になりすぎている。これは自分の都合ばかりではない。なんとなく,望まれている気がする。

「ひとりでもできる単元学習」の導入パッケージづくり。

「ひとり学習」は「ひとりぼっち学習」ではない。

「ひとり学習」は「個人学習」でもない。

「ひとり学習」は「ずっとひとり学習」でもない。

「ひとり学習」は「自己満足学習」でも「自己完結学習」でもない。

「ひとり学習」は,この次,みんなと会えたときに「花ひらく,根を張り,実を結ぶ学習」なんだ。

ということを,「してみせたい!」。

だから,「ちょっと,待ってて。」

「ひとり学習」は「ひとりぼっち学習」じゃない。

「ひとり在宅勤務」も「ひとりぼっち勤務」じゃない。

僕には仲間がいる。

夕方,「うううんっ,,,」と庭に出て,身体を伸ばす。そこには,小さな鴨の脚。

「きょうもよくがんばりました,たつとみ先生。きょうのお仕事はおしまいです。」と,つぶやく木曜日。

球児とおじさん

きょうはタジン鍋

まるごと,たまねぎおでん

大地のたまねぎ

速報

何をしてもかっこいい人

この頃,僕は手の洗い方を極めた。見事だ。というより,僕は以前から手を洗うことには自信があった。理由はふたつ。

福島孝徳氏。ずいぶん前のことだ。この脳神経外科医のドキュメント番組があった。手術室に向かう前の福島氏の手の洗い方をカメラが捉えた。ナレーションは患者の様子を語っている。特に映像に目を留めるような場面ではなかったのかもしれないが,番組の中の記憶のいちばんはそのシーンだ。手を洗うことから手術は始まる。

土井善晴さん。「お料理の基本を手を洗うことですわ。わたしは,肘まで洗いまっせ。ほらこんなふうに,こうして洗うでしょ。そんできれいな手ぬぐいとかタオルで拭くんですわ。ほら,ほら,ええお料理つくったろいう気分になるし,ほんまええお料理できるんですう。手を洗わへん人のお料理,食べたないでしょ。」この言葉にやられた。

何をしてもかっこいい人はいる。福島氏,土井さん。手を洗える人。だからいい仕事をする。

僕も,仕事の前,講演の前,本気で手を洗う。

こんなふうに,何をやってもかっこいい人の真似をすることが今の僕をつくっている。

僕らは言葉に生きている

この1週間ほど,考え込んでいる。

どの新聞にするか。

今,毎朝,届けられる新聞のおじさんはいい人だ。お店も丁寧で申し分ない。だけど,届けられる新聞を飾る記事,そして,それを綴る言葉にため息が出る。言葉が僕の朝から離れていく。心が冷たくなっていく。だから,新聞を変えることを考えている。試しにいろいろ集めてみた。ジャイアンツは好きじゃないし,平和を希求しているのでそれらは辞めた。

新聞は,「おはよう」から「おやすみ」まで,僕のそばにある。

毎朝,いわばその日に初めて出会う言葉は「あたたかい言葉」でありたい。人のつながりに感謝できる言葉でありたい。生きる励みとしたい。今,ここに居ることが誇り高く感じられる言葉がほしい。

それなのに,政府を批判し,行政を揶揄し,どうにもならない昨日のことをああだこだとこねくり回す。自社のことは棚に上げて。

今は悲しいときだ。つらいときだ。面白くない春だ。そんなの誰もが分かっている。だからこそ,言葉できょうと明日と明後日を作っていこう。言葉で昨日までの美しさと健気さを残しておこう。言葉で語り継ごう。

なあ,いいか。僕たちは言葉に生きているんだ。

大学はからっぽで大喜利

在宅勤務になったというのにきょうも大学へ。研究室に居ることしばし。

窓を開けても誰もいないからBEATLESを少し大きく鳴らしてみる。

「こんな本あったっけ?」「鉛筆、削っておこう。」

普段飲まない珈琲でも。

日曜日のような木曜日。本当なら国語科教室で中等国語科教育法の授業中。でも,きょうは空っぽ。学生たちはアパートは自宅の部屋で僕の作った動画で勉強中(のはず…)。

そして,帰宅。佐賀の仲間にメールで語りかけ。こんなことでもしなきゃ,滅入ってしまう。

♪,,,「在宅勤務」とかけて,,,

●「在宅勤務」とかけて、「消防車のサイレン」ととく。

その心は…「かじ(家事・火事)」が気になります。(MATSUO)

●在宅勤務とかけましてビールとときます。

その心は、あわないと寂しいです。(Naka Eri)

●「在宅勤務」とかけまして,「悪天候で急遽、変更になった旅行先」とときます。

その心は、「どちらも残念だけど、意外な楽しみが待っている」でしょう。(E.Daisuke)

●在宅勤務とかけまして望遠鏡ととく。

ズーム(zoom) が必須。(Masashi)

ということで,今夜の一席は,平田昌志ですね。

こんな夜は

さかなクンとお天気の斉田さんと3人で飲みたいなあ。

2軒目でリリーフランキーさんと合流。

そんな夜になればいいなあ。

こんな昼下がりは森田童子

古いビルの横。風だけの通り道。都会の隙間に立ち止まった。見上げる春の日がやけに眩しい。

こんな昼下がりは,

森田童子。

「あかん」から生まれた新たな授業づくり

「たっつん,今は,旅に行ったらあかん。おれやったら来んなって言う。」

「気持ちが分かるだけになんとも言えませんでしたが,今は他の方法で,」

と,速攻で留められてしまった。もちろん,僕も県をまたいでの移動を自粛することは分かっている(じゃあ,佐賀大学への通勤はどないやねん,って気もするけど)。

ということで,zoomでもwebexでも。groupLINEでも。そしてお得意の通信でも。

さっそく,大阪とzoom。思わず,手を振ってしまう。

ありがとう,花ちゃん,ひとみさん。ここでできることを全部やります!

みなさん,zoomに招待してくださったら,参加しますよ!

そして,学校再開したら,みなさんの教室の授業とzoomしよう。きょうは「たっちゃん先生が参加しますよ!」なんて,素敵すぎる。問いの立て方の特別授業も任せてちょうだい。

ぱうろ,動きます

結局,そういうことだ。

この春。日常ではないことは分かっている。だから,みんな一生懸命だし,そんな姿に応援したくなっている自分がいる。

学校に行けない間,子どもは家庭で自学自習。それも分かる,分かる。分かるからこその点検だ。

体育のチームゲームや音楽の合奏,特別活動の学校行事の自学自習は現実的でない。しかし,どの教科でも自学自習できることはたくさんあるはずだ。

だけど,自学自習プリントは国語と数学(算数)と英語。なぜ。しかもその内容は,ドリル的、繰り返し練習、単純な調べものに限られている。

平穏な日々が戻ってきたとき,どうなるんだろう。

学校は年35週。その中の5週間を使ってしまったわけだ。若干の余剰週はあるが,残った30週を全教科で仲良く割り算するのだろうか。国語と数学は既に5週間にプリント学習をしていたということで,当然,週あたりの配当は,1,2時間少なく計画されるだろう。そうしなければ,全教科漏れなく内容未消化,つまり未履修となってしまう。

じゃあ,国語の5週間分のプリント自習の成果はどうなんだろう。思考力・判断力・表現力のプリントはあったんだろうか。言語活動の自学自習を成立させることはできていたんだろうか。

5月6日から学校再開。

そうなったとき,残りの30週間で新学習指導要領の趣旨を全うできる教育課程をこの2週間で完成させなければならない。

結局,そういうことだ。教師がいなければできない国語をやってきていたわけだ。教師が発問して,指名して,「なるほど」,「ほかに」と言わなければ進まない授業をしてきたわけだ。

やってこなかったことは問題ではない。そういう時代だったんだから仕方がない。

だからこそ,だ。

だからこそ,これまでの続きに甘んじるのではなく,今からつくっていけばいい。今から動き出せばいい。

さあ,やろう。今こそ,課題解決学習を自学自習で。言語活動をプリントで。単元学習を一人でもすすめる学び方を。すべての子どもの学ぶ力を守るんだ。

僕には仲間がいる。九州にいる。関西にいる。全国にいる。大阪の連中は,4月から5月6日までずっと自学自習スタイルに悔しい思いをしている。谷本,梶田,石川。こいつらの本気に応えるのも僕の仕事だ。

九州の教室の声に学んでいる仲間たち,動いているか。立ち止まってはいないか。

ぱうろ,動きます。