ちょっとしたことを綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆、時々たつログ。

たつログ

えとせとら

たぶん,まぼろしのシンポジウム

進むしかない

さっそくの反応!

負けないで〜

どんなに離れてても 心はそばにいるわ

追いかけて 遥かな夢を

(・´`U ←スヌーピー

元気が出ました!

ありがとうございます。

(‧⃘︠˾ͨ̅‧⃘︡˒᷅̈́)ナカエリ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スヌーピーには見えへんけど、おおきに。うれしかったでえ。

負けへんでえ

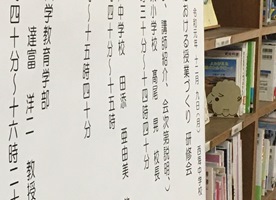

こなす課題ではなく、解決に向かう学びの提供を!

「こんな春、はじめてです。」という挨拶がめずらしくなくなってしまったこの春。わたしたちは新しい語彙にふれました。

「濃厚接触」や「感染爆発」。そして、「社会的距離」。それらを普通につかっている自分がいます。

すべての命を守るために社会的距離が必要なことはわかりますが、社会的な距離を広げることが心の距離を広げることになってはいないでしょうか。むしろ、一定(2㍍以上だそうですが)の社会的距離を保つからこそ、「ここにいます」「そこにいるんだよね」という互いの存在の近さを感じ続けることが必要です。心の距離と心の態度はこれまで以上に親密であり、配慮を尽くした愛に包まれるべきです。わたしの心は渇きをおぼえつつあります。悲しいことです。

さて、わたしの勤務する佐賀大学は前期の15コマが遠隔授業となりました(社会がよほどの改善に向かわない限り対面授業はないということです)。つまり、動画や無観客授業(無聴衆授業)のライブ配信、大量のワークシートをダウンロードする環境を整えるということです。ICT的授業と言ってもいいかもしれません。

従来、単元学習(もちろん大学生との授業でも)をあたりまえとしてきた私は戸惑っています。記憶再生を目的とせず問題解決のための動画、講義型ではなくアクティブ・ラーニングのためのビデオコンテンツ、たった一人でクリエイティブに書き続けられるワークシート、これらを創るための一週間でした。

今、ほんとうなら、新学習指導要領デビューの春です。こんなにかわいそうな学習指導要領は初めてです。おあずけ状態の学習指導要領なのですから。日本中が、新しい学習指導要領に心弾ませ、アクティブ・ラーニングにトライ&エラーの毎日だったはずです。これまでの、「一斉授業」や「教師主導講義型授業」が見直され、「子ども主体の学び」で時間割が魅力的に動き出すはずだったのです。そんな春をみんなが待ち続け、そんな春のために準備し続けてきたのです。待望の令和2年度だったのです。

だからこそ、ここで逆行したくないです。「講義形式」に戻るなんてもってのほかです。私たちは、COVID-19に立ち向かっている現在、教育を後回しにするのではなく、こんな状況であっても新しい単元学習の道を切り開いていきましょう。予定していた単元学習からさらに高まった単元学習ができるんだ、という希望に満ちた春にしていきましょう。

これ以上の困難な状況はもう起こらないと誰が言えるでしょう。もっとやっかいな規制の中で暮らさなければならない時代がくるかもしれません。そのたびに、教育を一旦停止し、逆戻りし、教えることを後回しにすることはできません。

この状況において、社会的規範に背くことはしません。ですから私の愛用しているあの鞄にもうっすらとほこりがかぶっています。もうずいぶんと列車にも乗っていません。今は自宅で、子どもの研究、単元学習の研究、評価の研究に一生懸命です。

ですが、疲れた頭を切り替えようと伸びをしたとき、わたしには、いつも九州の仲間の顔が見えます。そう、わたしたちはつながっています。わたしたちの教室もつながっています。日本中の子どもがつながっているのです。

主人公登場

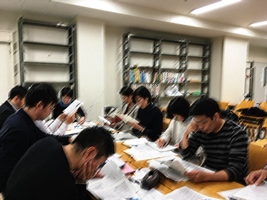

大学は遠隔授業。学生は大学キャンパスには来ない。自宅であってもアパートであっても、一人きりでコンピュータやスマートフォンを通して授業を受ける。

だから、教員は遠隔授業づくりに一生懸命だ。

どうやって教えるか、どんなコンテンツをつくるか。どんなアプリを使うか。パワーポイントで動画を作るには、、、教師たちも全力だ。

だけど、教師主語、自分主語、になりがち。

僕は、学生主語にしたい。相手主語にしたい。その気持ちをもち続けたい。

合格後、一度も大学を訪れることなく、キャンパスに足を踏み入れることなく、教室に座ることもなく、ただただ、アパートで前期を過ごすことになるかもしれない。そして、そのまま前期が終わってしまうかもしれない。

学生は何を学びたいか。

学生はどんなふうに学びたいか。

学生は何をしたいのか。

学生は、、、、、、

先生になりたい!って夢を抱いて大学に来た学生!

その夢を1ミリメートルでも縮めることなく、1グラムでも減らすことなく、夏に会おう。

僕は、自分の教える都合ではなく、学生の学ぶ都合で前期を創ることに力を尽くしたい。

世界中の学び手のみなさん、夢を叶えよう。

あなたたちが主人公なのだから。

やれやれ

慎太郎からの荷物

僕の五島時代の教え子、慎太郎。

とてつもなくいい男になっている慎太郎。慎太郎から荷物が届いた。

きのう、潜って70ほど捕ってきたとのこと。いちばんいいのを送ってくれた。

アワビ。もちろん、刺身とバター焼き。ではない。慎太郎の荷物にはこんなものが入っている。

ペットボトルの中は五島の海の水。この水でゆっくりゆっくりと煮る。アワビは蒸す。まるごと五島。

先日、桐谷祥平が下げてきた焼酎「五島灘」を氷で、お湯で、生で。

まるごと五島。どこまでも五島。とにかく五島。

「五島」。僕は五島で働いていたわずかな時間を忘れない。この時間がなかったら、今の僕があるはずはない。

そう、五島はあのときも、あの時からも、そして今も僕を見ていてくれている。僕が「五島に行った」のではなく、はじめから「五島が導いて」くれていたんだ。だから、「五島」に抱かれている、いつも。

こんな生き方をしてこられたことが奇跡だけど、いまは現実。だから謙遜のなかに生きていきたい。

照らしてくれるものが月であっても

空の色がちがっても

一日のはじまりが花

自然の中で

春が届けてくれたもの

春。ちょっと早めに仕事を終えて道草。

桜、遠望。

知っている色の名前が全部ある。赤に橙、黄色に緑、青に紫、すみれ色。

そして、足もとはれんげ草。

子どもの頃の遊び場所の主人公。春。春。春。

みなさんに長崎の春を届けます。

と、家に帰ると、、、、

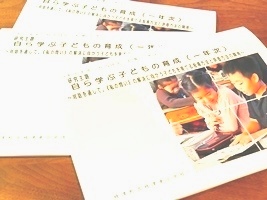

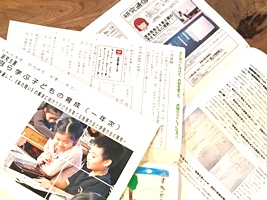

長崎県時津町立時津東小学校の研究紀要が届いていた。

64ページの研究紀要。学習計画、適用題、問いの一覧、そして、研究部からの通信。圧巻。とにかく何度も何度も見たくなる。これは紀要というより「教師のてびき」。

僕の家にはいただいたものが数冊あります!学校にも少しは余裕があるかも。どんな参考書よりも、どんな研究本よりも、この「時津東小の研究紀要」が春を元気にしてくれることは間違いなし!

今夜はこれを眺めながら「磨き大島」をロックで!

昼は花、夜は研究(と、焼酎)。達富、幸せです!

春はあたりまえに

桜、咲く

「桜は来年も帰ってきます。人の命は帰ってきません」

3月26日に発信された「山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信」だ。ここ数日のことを誰が予想できただろうか。

僕にはまったくわからないことだらけだ。せっせと手を洗うこと。ちゃんとご飯を食べ、よく眠ること。学生がいない大学なんだから、人混みをさけ、早朝や深夜に研究室で論文を書くこと。こんなことしかできない。

だけど、桜は咲いている。憂えているのか、誇っているのか、それでも桜は咲いている。今を一生懸命に。

東京から届いた桜。そうっと抱きしめるように、そして何度も何度も眺め、世界がどんなに慌てていようと、桜は咲いていることに安心もした。

みんながそれぞれに平安でありますように。

僕にできること。

せっせと手を洗うこと。ちゃんとご飯を食べ、よく眠ること。早朝や深夜に研究に浸ること。そう、もうひとつ。

祈ること。

神様、本年度もありがとうございました。遣わされたものとして、きちんと生きていきます。

お出かけ前のアップデート

今朝のNHK「おはよう日本」の桑子アナウンサーの言葉。

さあ、月曜日。アップデートして平和な1週間に行きましょう。

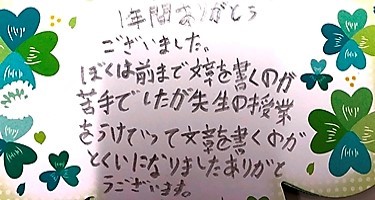

先生、ありがとう。の声に心高くする春

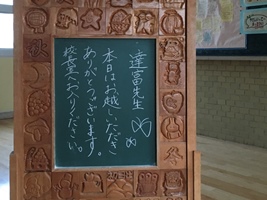

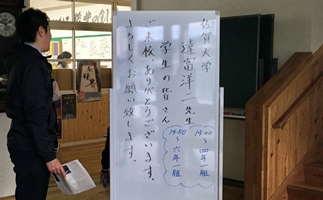

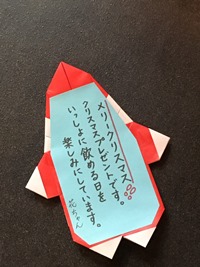

弟分から届いた写真。クラスの子どもとの別れのときにもらったそうだ。宝物のメッセージ。

僕たちの仕事は、子どもに教えることだ。「力を付けること」「人として大きくすること」「人と交わって創造できること」「一人でも生きていけるようにすること」など、いろんな言い方で「教えること」を言い表すことができる。

そのためにも、僕たちには仲間が必要だ。研究会に身を置くことが大事だ。そして、研究会では受け身であってはいけない。

一人一人が、ひとつずつ「自分が遣わされている意味を確かめつつのりしろの仕事を引き受ける」からこそ、みんなが伸びていくことができる。九州の仲間とはそのようにして学んでいきたい。こうした謙遜を実現できる集団でいたい。

そんなことを感じさせてくれたこのメッセージ。

「先生の授業をうけていって」の言葉がうれしい。だけど、この「先生」は一人じゃない。「先生」はたくさんの「先生」の中で学んでいる。そう、「先生」が「先生たち」と伸びているから、みんなにも教えられる。

「教えられる教師」は「先生たちの中で学び続けている教師」なんだ。

そんな「学び続けている教師」のエピソードをもう一つ。きょうの午後3時に届いたメールがひとつ。

…‥……

先生のブログをいつも読ませていただいていますので、その先生のお言葉を読んで、「ちゃんと終わろう」と決めていました。(略)

最後の最後、5時間目は、子どもたちが不安な気持ちで明日からを過ごさないように、話をたくさん聞く時間をとっていたのですが、そこでも「私の問い」についての話になったので、本当の気持ちを私からも話し、子どもたちは子どもたちなりに受け止めてくれているようでした。31の問いを解決するところを見たかったなと思います。あの日は、いつも以上に子どもたちは、私の言葉、友達の言葉、校内放送の校長先生の言葉、すべてに真剣に耳を傾けていた一日でした。最後まで、この1年、ずっと言い続けてきた、「今、何ができるか。」を子どもたちが自分に問うていたと思います。(略)

ちゃんと終わらせようと休校中も毎日、ばたばたとしている中で、達富先生が「6歳から問いを立てる」をしていこうというお話をしていたことが忘れられないでいました。わが子も6歳です。このたった6年しかいきていない子に、力をつけさせることに向き合ってみたいと、来年度は、1年生担任を希望しています。

今年は、ぜひ九州にも学びに行きたいと思っています。「この指とまれ!」は、九州に住んでないとだめかあ。

阪急電車では九州は行けないけれど、コロナなんかには、負けないで「問いを立てられる6歳」を育てたいと思っています。

…‥……

阪急電車とは、関西を走るかっこいい電車。僕もいつも乗っていたおしゃれな電車。その阪急沿線に働く「なかつる先生」からの便り。

僕が新幹線のぞみ号で、「問いの練習単元」を持って行きますよ。

ずっと担任なんだから。

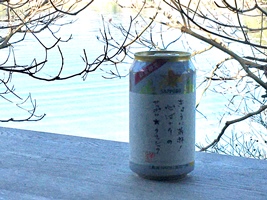

beer with peer

早く日常が戻ってきてほしい。そして、笑って仲間とビール。が、待ち遠しい。

いそいそ、お出かけ

旅立ちの日に

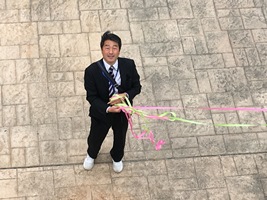

きょうは、佐賀大学の卒業式。今年は主役不在。

だから、達富研究室で卒業式。11時から。

「5人のゼミ生、卒業おめでとう。あなたたちのこれからに祝福がありますように。」

午前11時。研究室に足音。ノックの音。そして、とびっきりの笑顔。ゼミ生たちがやってきた。「たつゼミっ子」。これが僕のゼミの通称。

式が行われなくてもきょうは卒業の日だ。この晴れ舞台の主役は君たちなんだ。式ができないことも分かる。だけど、一生で一度の「きょう」。僕はいつものシャツにいつもの上着、だけど、とびっきりの気持ちでゼミ生を迎えた。

おめでとう。旅たちの日だね。

ゼミっ子からの贈り物は、、、、

「洋二の酒」。鹿児島県霧島市の佐藤酒造の「黒 佐藤」が特別な瓶に詰められている。そういえば、このゼミで焼き鳥に行くたびに僕が飲んでいたのは「黒 佐藤」。覚えていてくれたんだ。ありがとう。

あやか、なな、なつみ、まなみ、さき。5人のたつゼミっ子は、僕のたからものだ。ゼミでは語り、聞き、笑い、そして綴ってきた。僕たちのゼミ文集「葡萄の木」はたつゼミの軌跡だ。

click → 2020 03 24 葡萄の木 08

さあ、春の空に舞い上がれ、夏の空を包み込め、秋の高い空に飛び上がれ、冬の空を彩ってやれ。たつとみゼミは洋々と果てしなく広がっていくよ。

学び舎に別れを告げて青空に羽ばたく5人。きっときっと、大きな祝福が待っている。

いつでも帰っておいで。

静かな春、まっただ中。

桜、見上げる向こうは、青

山桜、咲く

春なのに、春だから

きょう、スーパーからの帰りの車のラジオから聞こえてきたのは、中島みゆきさんの「春なのに」。

流れる季節たちを微笑みで送りたいけれど。

佐賀の小学校では卒業式に涙した教師も多かったに違いない。突然の休校が続いた異例の春。別れる準備も十分できないままの3月。子どもも教師も、どこまで本当の気持ちを言葉にできただろうか。

自分が卒業生を送り出したときのことを思い出しながらウイスキーを飲んでいると届いたメール。

「今日の子どもたちからのサプライズ。手紙には、国語の力がついた、国語が好きになったと書いた佳乃さん、健伍君。苦手な国語が好きになった遼君。最後のスピーチでは、語彙力をのばすことができたと語った達義君。」「子どもたちが自ら身についた力を実感し、自信に満ち溢れた表情が印象的でした。」

春なのにお別れ、でも、春だから自分の成長に気づく。春だから新しい自分に挑む。

明日は、大阪でも卒業式、上五島でも卒業式。

全国の子どもたちに祝福を。

元気予報 〜本日も晴天なり〜 はっぴい!FM

今、午前3時30分。

この時間の挨拶は、「おはよう」なのか、「こんばんは」なのか。と、朝から言葉の謎を楽しんでいる。

そんなことをおしゃべりしようかな。きょうは10時からFMラジオ、はっぴい!FM(FM佐世保)です!

といことで、「心も会話も 晴れ晴れ講座♪」に行ってきました。出演してきましたというより、語ってきましたというより、楽しんできました。アナウンサーの NOKKOさんが、どんどん語りかけてくださるのがとっても心地よくって、もうついつい、あっという間の1時間でした。

前回のオープニング曲は、アンパンマンの「勇気りんりん」、今回は「手のひらを太陽に」。たつログでも紹介した僕の大好きな名曲。「僕らは」という主語ではじまるこの歌は、僕たちへの「いのちの賛歌」だ。

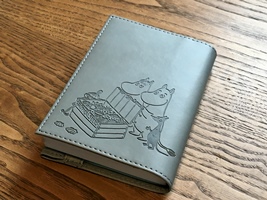

ちょっとくらい緊張しなさいよ、いうくらい普段着。いつものMONTBLANCの万年筆とMOLESKINEの手帳を手にして、いつものたつとみスタイル。目の前でにこにこしてる NOKKOさんも普段通り。

途中、ヒロからのメッセージ。これがたまらなくうれしい♪

「暖かくなったら、家族で長崎に遊びに行っていいですかあ!」の便りに、「ええよおー!」って答える。もちろん、スカーレットの喜美子ふうに。

さて、この番組は「心も会話も 晴れ晴れ講座」。きょうは「おはようとこんにちは」をどのように区別するかということからはじまった。10時か11時か、午後2時ならどうか。という時刻での切り替えから、家族には使えるかどうか、という対象での切り替え。家を出てから実家に戻ったときはどうか、という時間距離での切り替えまで、ああだこうだと NOKKOさんとすったもんだしてきた。

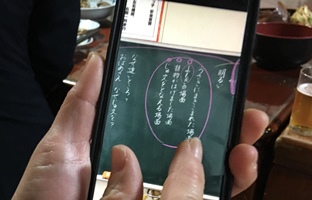

途中、「若いと若々しいはどう違うんですか?」とか「最近の言葉の進化(?)をどう思いますか」など、ラジオを聞いてくださっている方からの質問も届いた。遠いところでは甲府からのメッセージも。ありがとうございました。(下の写真は番組本番中!白魚のような指はNOKKOさん!)

ところで、

聞き手が聞きたいことを話す。これは話し手としては、ごくごく当たり前のこと。いや、当たり前のことというより、話し手の責任や義務かもしれない。さほど珍しいことではないこと、当たり前すぎること、予想通りのこと、さらに、聞かなくてもいいこと、聞きたくないこと、を話してもこれは自己満足。「そんなん、あかんやろ。」って、自分でつっこみを入れるしかない。僕の漫才の相方の中尾だったら、「もう少し詳しく話してみ、聞いたるさかい。」とミルクボーイふうに相手してくれるところだ。

聞き手の聞きたいことを話しているだろうか。僕は当たり前すぎること、聞き手の期待を考えずに、ただただ話しているだけで自己満足してはいないか。これは、きょうのラジオ番組だけのことではない。人として、家族として、近所のおじさんとして、僕の周りに集ってくれる仲間の一人として、そして、教室に生きる教師として。そんなことを考えた1時間でもあった。

NOKKOさん、こんな機会をありがとうございました。次は、5月ですね。楽しみにしています。準レギュラーの気分と、はっぴい!リスナーの立場を楽しみながら、明日からも応援しています♪

ということで、声を届けたラジオ出演のあとは、しばし心を落ち着かせ、今度は神様の声に耳を傾けに行ってきた。

神様、振り返ることを教えてくださってありがとうございます。

さあ、長崎。楽しくなりそう。

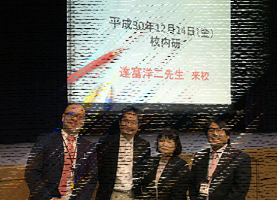

長崎新聞社の玄関は、福山雅治が一面を飾った長崎新聞がずらりと並ぶ。彼の曲はひとつも知らないけれど、長崎に暮らす者として、なんだか誇らしい。

そして、3階。

6月14日。ここでシンポジウムをする。

趣旨はこんな感じ。

新学習指導要領における国語科の授業では言語活動を通して指導を行うことが示されています。ただ、「言語活動を位置づけた単元で本当に学力が伸びるのかどうか分からない」「子どもは楽しそうに活動しているが、それだけで教えたことになるのだろうか」という声もあるようです。「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには、学びがいのある言語活動に《コンパクトに書くこと》を取り入れることがたいへん有効です。

本シンポジウムでは、はがき新聞用紙を使ったコンパクトライティングの取り組みの効果とその実践方法を語り合い、具体的な指導法を共有したいと考えています。

第一部では、「全学年で取り組んだ小学校において、学年ごとの取り組み方によって学力の伸びが異なる事例」と「学年で同じように取り組むことで大きな伸びを実現した事例」を紹介します。

第二部では、小学校と中学校の具体的な実践例をもとに、学習のどのような場面でコンパクトライティングを取り入れると効果的であるかを語り合います。

第三部では、これまでの話題提供を総括し、「主体的・対話的で深い学び」を効果的に実現させるためのコンパクトライティングの指導方法について具体的に紹介します。

4時間ほどの熱いシンポジウムにしたい。それまでに社会が平穏を取り戻していることを願ってる。

ということで、下見のあとは、

僕のいちばん年下の友だちが教えてくれたおでん屋さん。

きっといいシンポジウムができそう。その前祝いだ。東京から来てくれた友も大満足。満足し過ぎて、2軒で撃沈。きっとスーツのまま朝を迎えたはず。

一人の僕は、少し早めの長崎駅。もうすぐ新しい駅舎になる。この景色もあとわずかかなと、駅まわりを撮りながら懐かしんだ。初めての日本一周の旅のときは三角の屋根だったような気がする。そのときも陸橋広場はあった。ここにPanasonicの青いと白の自転車をとめて写真をとった。その後、坂を上ってユースホステルに行って、次の日は西彼杵半島を北に向かい、オランダ村に驚いて、早岐駅のベンチで眠ってしまった、、、、と、思い出は尽きない。そんなことつゆ知らず、友は深い眠りに落ちているはず。

神様、きょうも人の中で自分を見つめさせてくださりありがとうございました。

いっておいで、いつでも会えるから。

この指とまれ!

ぴんきり

ぼくらはみんな生きている

夕暮れがさみしいとき、友だちに上手く言えなかったとき、学校が少しだけ遠くに行ってしまった気がするとき、お父さんに叱られたとき、兄ちゃんばかりがほめられているとき、そんなときこの歌。ぼくらはみんな生きている♪ いつもいつも歌ってた、ぼくらはみんな生きている♪

子どもの頃からそうだ。

小学校からの帰り道も、高橋公園からの夕暮れも、銭湯帰りの路地裏だって、いつもいつも口ずさんでいた。

こんな歳になっても?って思うけど、今でもふと気がつくと歌ってる。みんなみんな生きているんだ♪ 友だちなんだ♪

昨日もきょうも、新型ウイルスの気がかりなニュースばかり。そんなときもやっぱり、ぼくらはみんな生きている♪

だって、子どもだって生きているんだ、友だちが恋しいんだ、先生に会いたいんだ。もちろん、先生だってみんなに会いたいんだ。だから、みんなで歌おう。ぼくらはみんな生きている♪

http://www4.cncm.ne.jp/~togitsuhigashi-e/

こんな素敵な学校がある。ぼくらはみんな生きているってことを伝えているホームページ。一体感がある。語りかけられた子どもたちはきっとつぶやいているはず。「はい、先生!」って。

「1年生のみなさん、げん気にすごしていますか?」→「げん気とざんねんがはんぶんずつ。はやくがっこうに行きたいです。」

「先生たちは、みなさんに会えなくてさびしいです。」→「ぼくだってさびしいよお。」

「がんばったあとは、すきなテレビをみたり、おいしいごはんを食べたりしてゆっくりすごしましょう。」→「ごはん食べたよ。ブロッコリーが美味しかった。先生は何食べた?」

「先生たちは、午前中は学校で仕事をして、午後から校区内を見てまわりました。」→「えええっ。先生、来てたんだ。会いたかったなあ。」

「全部終わっていなくてもいいですよ。」→「ううん。全部やるよ。先生をびっくりさせたいから。先生にほめられたい!」

「先生たちも寂しく学校で過ごしました。」→「いつもの日曜日と全然ちがう。やっぱり学校に行きたいよお!」

明日はきょうよりみんな元気になっていますように。日本中が元気でありますように。

みんなみんな生きているんだ、友だちなんだから。

神様、限りないはからいをありがとうございます。

ジョー、ナイスバッティング!

大丈夫だいじょうぶ

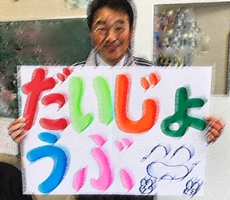

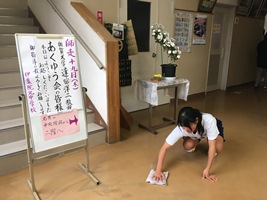

きょう,ひなまつり。そんな穏やかな気分だけではなく,きょうで3学期が終わってしまうかもしれない学校がたくさんあるはず。

そんな中,友だちの校長先生からのメール。

「今日、子どもたちに伝えた言葉です。家の人と先生たちがついているから『だいじょうぶ』!だから、ゆっくり休みなさい…と話しました。その時のカードです。」

「帰りも校門で、このカードをもって、みんなを見送りました。みんな笑顔で帰っていきました。」

「大丈夫だいじょうぶ」って,本当にいい言葉。安心に包まれた言葉。平安につながる言葉。一人じゃないって確かめられる言葉。

校長先生からの《だいじょうぶ》を背中に海辺の道を歩いて帰る子どもの姿が見えるようだ。

神様,子どもの大丈夫のための大人の仕事をします。

きみの町に行くよ

きょうは来春,入学してくる高校生とゆっくりと話をした。夢を抱いている美しさに惚れ惚れした。だからこそ,その夢を叶えるように導いていくのが僕の仕事。

よしっ,やるよ!っていう気持ちでいっぱい。

そんな帰り道,いいこと思いついた。「きみの町に行くよ」企画。わくわくしてきた。

これまた,よしっ,やりたいよ!っていう気持ちでいっぱい。

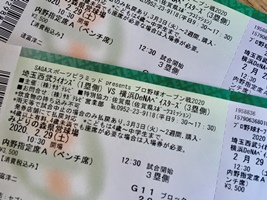

ひまひま星人

講演など、すべてキャンセル。

3月の泊まり、ゼロ。

プロ野球、無観客試合。

暖冬のため、薪割りの必要なし。

ミサ、自宅で祈りを捧げる。

達富、ひまひま星人に変身!

我が事

ちゃんと終わろう。

大村湾を右手に見ながらのJR。そう,つまり,きょうは時津東小学校をたずねる日。

この青い列車が大好きだ。

そして,この小学校の玄関,靴箱,職員室と校長室。

きょうもたくさん語り合った。

のに,語り足りなかったのは,夕方の報道のため。

残念。残念。ざんねーん。と叫びたいくらいの帰り道。

2月28日が最後のいちにちになることに整理がつかないのは子どもばかりではない。教師たちのやりきれなさは推し量れない。報道を耳にした担任たちは涙を流した。

4月の学級びらきにはじまり,3月まで。わたしたち教師は,「どう終わるか」を考えながら日々教えている。

「終わる」というのは,次の学年に子どもを渡すということ。

子どもにとっては,「ぼくたちこの一年間,学びきったよ。」と子どもが胸を張って次の学年に進むということ。教師にとっては,一人一人の一年を一人一人に言語化して贈ることだ。

3月はその時間。そのいちにちが突然やってきた。しかも,明日。

分かる。全部,分かる。だからこそ,やりきれない。

わたしたちの教室が,未来に開かれる教室であるために,明日をちゃんと終わりたい。

ほんとうに残念

たつゼミ,教室のゼミ

松屋,ここはみんなの中に「ある」

(多分)全国どこでもやっている「地域の定例の国語部会」を、天草では「地域で創り出す本気の国語部会」にしている、ということです。これまで見たことがありませんでした。小学校も中学校も本気。一緒にやるからなお本気。

懇親会での「今までのやり方で授業をやっていこうと思えばできるんですけどね。本当にそれでいいのか、って思うんですよね」の言葉が忘れられません。

また、新規採用の先生がベテラン先生に単元の作り方を丁寧に教えてもらっている。そして「この天草を」という言葉も何度も聞きました。

たつログから立ち上ってくるのは「熱さ」だと思っていましたが、ちょっと違いました。お一人お一人の「天草の子どもたちを思う熱さ」が、先生方のお人柄で「温かく」つながっている研究会でした。

天草国語の会のみなさま、ありがとうございました。私にとって伝説の「松屋旅館」は、やはり聖地でした。

きりのくせに

独り身

解決策で解決できるか

《問い》を立て,その《問い》の解決策を練り,試行し,解決を図る学習。

今やあたりまえになった学びの姿だが,《問い》の解決策の練り方を教えているかを見つめ直さなければならない。学習課題では「思考操作」を具体的に提案しているにもかかわらず,「解決策」は単純に考えさせている,としたら,それはもったいない話である。

では,どうするか。

「解決策」を知り,解決のみちのり実感するためには,「(ほぼ)共通の問い」あるいは「教師からの(有効な)問い」をもとに「解決策」をイメージさせ,「解決」を体験させることが有効であろう。

そんなことずっと前からやっていたとおっしゃるだろう。そう,「価値ある発問」とはそういうものだ。「初発の感想から導いたように見せかけた(みんなの)めあて」もそうだ。大切なのは,そこに学び手の切実感をどう重ねるか。

それこそが本物の教師のできる不思議なわざ。

そんなことを考えさせられたきょう。

ふたつの教室。

仲間が仕事をする姿は,こちらまで清々しくなる。

唐津産のいちごさん

関西弁は熱い

日曜日はビアホールで

京都に住んでいたから

ゼミっ子たちの読書会

佐賀指月会

仲間が輝く姿

2月7日。この日を大切に包んでおきたい。そしていつまでも語り継ぎたい日。にがつなのか。

仲間が輝くのは我がごとのようにうれしい。

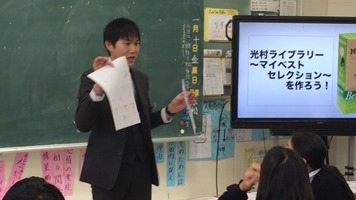

8時30分。佐賀市立本庄小学校 平田昌志の授業。この学級の子どもの「話す姿」に不自然さはない。話したいから話す。聞いてほしいから話す。話さなければならないから話す。このような本気の「話す」は,思考を自分のほうに手繰り寄せてくる。表現を解き放つ。電子辞書を操りながら,ノートにメモを残しながら,そして,教師の声には素早く的確に反応しながら。教師だけが動かしているのではない授業だからこそ,子どもが自在に思考を深めていく。子ども。その大きな可能性が見える。

9時30分。江里口大輔の授業。「うなずく」と「首をたてにふる」の違いを手持ちの言葉で語る。辞書を使いながら違いを言語化する。そのことがこれからはじまる「ごんぎつね」の読解を作っていくことを知っているのか知らないのか,だけど子どもは言葉を通して自分の考えを形作っていく。そして「ごんぎつね」の6の場面に出会ったとき,「ああ」と教師の導きに目を丸くする。子どもの思考を安く見積もらない教師だからこその45分だ。

14時35分。熊本大学教育学部附属小学校 中尾聡志の授業。前日まで,いや,今朝まで,ちがう,さっきまで練りに練った単元。もしかしたら,まだ考えたりないのかもしれない。単元研究に終わりはない。これまで教えてきた教師の確信とこれまで学び続けてきた子どもの自信。それらが今,ひとつの布になる。「ちがう」「ちがう」「まだあまい」。教師がこんな厳しい声が発するなんて,参会者は思ってもいなかっただろう。だけど,こどもは鮮やかに「だから」「じゃあ」「わかった」と正面から受けている。そう,この教室には厳しさと熱さと柔らかさがある。だからこそ,みんなが心から安心して教師の単元に全身をあすけている。あともう15分あったなら,そう感じたのは,参会者。教師。いや,子どもだ。子どもがもっともっとこの時間が続けばいいと願っていた。中尾は幸せだ。

翌8日。

9時00分。田邊友哉の授業。完全に緊張している。昨日までの彼ではない。この学校に赴任してはじめての研究発表会に飲まれるのはしかたがない。だけど,それが決してマイナスではない。彼は完全に包まれていたから。包んでいるのは彼の学級の子ども。これまでの単元で学んできた実績を,子どもが言葉にして語っている。1年生の語りだとは思えない。学習者としての見事な語りだ。その語りに彼の緊張もとけていく。授業終盤。いつもの学級に戻った。そのあたたかさを見て安堵したのは,小さな教室を埋めた参会者だ。この学校の研究発表会に集まる参会者は,明日からの授業に期待している。だから,こういう授業は授業者もうれしくなる。

10時00分。溝上剛道の授業。授業前の廊下で「ゆうべは眠れたか」と問いかけると「ねてしまいました」の爽やかな笑顔。間違いなくいい授業になる。間違いなく。思えば2年前。彼の附小デビュー。「あんた,聞いとくれ。」という単元から始まった溝上の単元学習。この2年間は並大抵の時間ではなかった。彼の内側から湯水のように湧き出てくる「問い」の量は半端なものではない。源泉掛け流し。その「問い」を一つずつ,確実に解決してきた道のりがきょうの授業だ。見事,圧巻。彼が何歳かは知らないが,僕の教師人生にこのような充実の授業はなかった。彼が先輩中尾の背中を追い続けてきたからこその授業力。見事な師弟関係。花はかならず開く。

仲間が輝く姿は美しい。

授業リフレクション研究会。必ずやります。

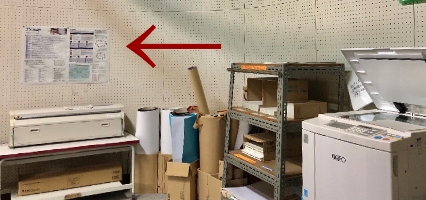

もっと素敵な背景で写真を撮ればいいのに、と思われるかもしれないけど、これはわざとのチョイス。

ここは我々の一日の終わりの場所。何度、ここで握手をしたことだろう。

今夜の別れは次回への約束。

授業ライブ

校長は学友

授業するなんて、もう言わない

日々、授業をしている先生はそれだけで尊い。どんな言葉もいらない。授業に身を置く先生に僕は憧れる。

子どもはこんなに素敵なのに、散々な姿でした。きょうの授業。

子どもは学びに向かっているのに、声を共有できなかった。きょうの指導。

この子どものがんばりに大きな拍手を贈りたいのに、当の本人は、あかん、あかん。これでは。

かつての同僚がそばにいたらきっと言うだろう。「たつとみ、もうやめとけ。」って。

西村隆志さんがいたらあきれるだろう。「なにしてんのん?」って。

天王寺附小のヤングたちは「たつとみさん、もう抜きました。」っていたずらな目をするだろう。

清原先生が「錆びつきましたな。」と、大村先生が「指月の指は、」と、おっしゃるに違いない。

単元で教えるときと、45分を教えるときと、そんなことも分からなくなっていた僕を恥ずかしく思うし、情けなく思う。

あかんあかん。錆びついちゃいました。

授業するなんて、もう言わない、きっと。

神様、きょうもいちにちをありがとうございます。

話すことは語彙と言語活動

京都タワーと京都駅

ここにも仲間が

たつゼミっ子

きょうはゼミ。12月23日にいちど書き上げた卒業論文を見直す時間。そして、きょうが最後のゼミ。

ちょっと、しんみり。は気のせいかな。

ゼミで続けてきたゼミ文集「葡萄の木」。これは宝物。ゼミ生の学生生活がつまってる。

卒業おめでとう!はもう少し先だけど、「よくやりました!」な言葉はきょう贈ります。

ありがとう、たつゼミっ子。

京都市が好きだ!

サタセンファイナル

九州小学校国語教育研究大会

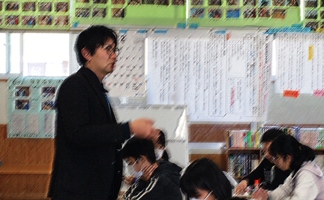

授業という仕事

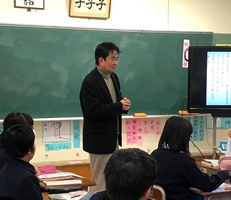

達富です。

緊張,なし。気負い,なし。不安,もちろんなし。妙な考え,まったくなし。心地よさ,満点。

佐賀大学附属小学校の教員のはからいで授業をさせてもらえることになった。僕にとっては何よりもの贈り物である。車は大学において,歩いて附小に向かう。お堀ばたの日だまりを歩きながら,何ができるようになるのか,どんなことをするのか,そしてどのように考え浸る時間にするか。何度もなんども頭の中の黒板を塗り消しながら,歩いた。

子どもの声を聞くと,優しくなれる気がする。子どもの前に立つと,厳しくなれる気がする。子どもと重なるとうれしくなる。

きょうのこの時間の実りが,金曜日のこの子たちの学びに役に立ちますように。

この僕の姿を撮ってくれたのは,かけがえのない仲間である松尾さん。僕と子どもの「瞬間」を見事に残してくれている。ありがとう。

さあ、佐賀の子どもをみんなで育てよう。九州の子どもをみんなで育てよう。九州のみんなで九州をつくろう。

僕に望まれているものはなんだろう。僕はそのことに自分を勘定に入れず浸りたい。

神様,きょうも一日をありがとうございます。

はっぴぃデビュー

「こんにちは,たつとみです。」

で始まったFMデビュー。

1時間の生放送。なんだか,とっても楽しかった。

アナウンサーのノッコさん。僕をラジオの世界に連れてってくださってありがとうございました。さすがプロ。話したいことをどんどん引き出してくださる。調子にのった僕は,ついつい話しすぎてしまう。それが楽しい。はじめての生放送なのに,笑ったり,視聴者さんのメールに相づち入れたり,コメントはさんだり。

ヒロ,メールありがとう。大阪とつながっていることが不思議。

次回は3月。くせになりそう。

そして,時津東小学校。この学校の力は底なしだ。学校が力を付けるということをこんな間近で感じられるなんて,そうそうない。何よりも素晴らしいのは「みんな」ということ。

校内研修で前に立って話を聞いてもらうときのあのなんともいえない気恥ずかしい気持ちがまったくない。「聞かせてください」というのでもなく,「教えてくださいでもなく」。「聞いてください」でもなく,「お分かりでしょうか」でもない。

「一緒にやりましょう」「さあ,今からです」だ。

僕はこの学校の仕事をそばから支えるのでもなく,導くのでもなく,仲間として一緒にやりたいって,本気でそう決めている。勝手に決めちゃっている。

さりげなく研究する環境

鶴,舞い降りる出水。

きょうは,出水。しかも研究会は午後7時から。午前中は勤務し,午後に鹿児島入りした。

友だちのオーかわ君の案内で,念願の長島をたずねた。

東シナ海。そして,島めぐり。

まずは,島娘とツーショット。

続いて,鰤カツバーガー。

仕事前だから,ここは我慢してコカコーラ。

そして,研究会。熱い。出水,熱い。2時間の研究のあとは3時間のがぶ飲み。

勤務を終えて集まる教師。研究後も語り続ける教師。その中に身を置くことが心地いい。

そして,翌日。朝一番の新幹線。出水駅に向かう。

と,目を疑った。えっ!

「1月6日にお見送りできなかったので。お見送りするまでがおもてなしです。」

こんないい男に出会った朝は,なんだか得した気分。帰りぎわ,壮がくれた知覧のお茶。

飲みたいような。このままおいておきたいような。

貸し切りのような新幹線もうれしい。

また,ひとつ。2020年の思い出。

合宿

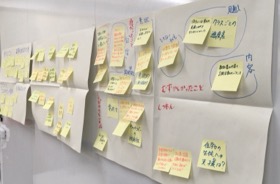

今年もやってきた。熊本 3 Days 企画。学び浸り,語り通し,問い続ける3日間だ。

一人一人がとにかく単元づくりに夢中になる。自分ができることは何かを問い続ける。この尊い3日間に,僕たちは伸びていることを実感する。振り返っていることに心地よさを感じる。そして,やっぱり,伸びていることをありがたく感じる。

語り合った時間は僕たちを育てる。

熱さ,時々,静けさ。

僕は何を望まれているのだろう。僕ができることは感謝を包んで届けること。

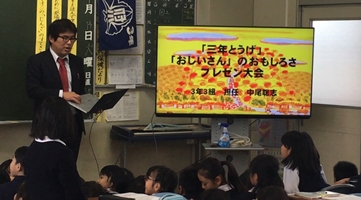

3年の授業は子どもが自分を追い込んでいる。自分たちができることを知っている。自分たちがしなければできないことも分かっている。自分たちができそうなことを楽しんでいる。

1年の授業は好奇心に満ちている。先生のひとことに憧れをもっている。「わたしはここにいます!」って,みんなが先生に声を届けている。

6年の授業は自分を許そうとしていない。もっとできることを知っている。もっとやりたいということを隠さない。だから,みんなが高め合っている。

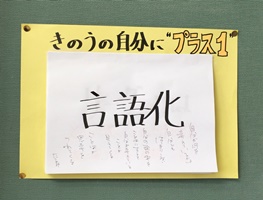

そんなとき,言葉にすることって,とっても大事なことなんだよ,っていうメッセージを届けた。担任がすぐに「きょうの自分にプラス1」という掲示板に残した。僕は,いたずらのように,その紙に手書きを添えた。

そして,少しだけ,みんなの学びに言葉を添えた。

学びを支えることは難しい。だけど,このことを仕事として選んだ自分は間違っていないと思っている。僕は子どもの幸せのそばにいたい。

この仲間も同じ気持ちだ。

さあ,大きな声で笑おう。大きな声で誓おう。大きな子で子どもの名前を呼ぼう。

この三日間にありがとうを贈ります。

そして,この三日間の僕を元気にしてくれたいつものうどん屋さんに感謝です。

神様,三日間,ありがとうございました。

お帰り

薪づくりで自然と対話

宛先

宛先。それは手紙やメールを届ける先。届けたい相手やその場所。

社会言語学でも、宛先性(アドレス性)という用語はよく使う。発話の先のことだ。

手紙ではなく発話のアドレスはひとつに限定できない。話し手もアドレスをひとつに定めず発話することがある。

聞こえてしまった限りは、自分へのアドレスでなくても反応することがある。聞こえていても、アドレスが自分ではなければ受け止めるだけでも構わない。

翻って、自分へのアドレスの発話に反応できているか。的確な内容をふさわしい話し方で返せているか。

そもそも、自分へのアドレスと気がついているか。

アドレスとして僕を選んでくれる人がいるなら、僕が「あなた」に聞いてもらいたいように、僕は選ばれたアドレスとして、ちゃんとその声を大事にしたい。

アドレスとして選んでもらえること。教師はこのことをあたりまえに感じてはいけない。

神さま、きょうも僕に与えられた仕事をきちんとします。

下駄を履かせたからこそ見せられる憧れの風景がある

学習に夢中になっている子どもは,それまで使ったことのない新たな言葉を使いたがる。そんな事実について,昨日,ある原稿にこんなことを書いた。

作品を一読して「温かい気持ちになる」という感想をもった子どもがいる。その子どもに「温かさ」ということばだけで立ち止まらせるのではなく,自分のもった「温かさ」の質や程度を確かめさせ,他の言葉で表すことができないかどうかを検討させる。「温かさ」では十分に言い表せないかもしれない。「読者としての自分」の読解にふさわしい言葉を集めさせ,比較させ,吟味させ,そして選択させる。そんな時間があってもいいじゃないか,という僕の考えだ。

・・・・・・・・・・・・・・

生徒たちは、「盆土産」の温かさを感じる描写や言葉を選び、その温かさを他のどのような言葉で言えるのか、というそれぞれの《私の問い》を立てます。自分が選んだ言葉はどの文脈や描写から導かれているのか、それはどんな言葉で表せるのか、なぜ自分はその言葉で表さなければならないのか。自分の解釈を言い当てるふさわしい言葉を見つけることは自分の読解をもっているということです。子どもは奇抜な言葉を使いたいわけではありません。自分の大発見を平凡な言葉による表現で済ませたくないのです。

(中略)

一方で、『温かさ』という言葉を他の言葉に言い換えさせることに否定的な考え方もあるようです。洒落た言葉を使うことだけに意識が向き、実際は深い読解になっていないという指摘です。確かに辞書で調べたことをそのまま写すだけという姿はよく見られます。言葉の意味をしっかり理解しないまま、たまたま出会った言葉を安易に使ってしまっていることも少なくありません。しかし、語彙学習初期に見られるこのような姿は、語彙学習を継続していく中で見事に解消されます。新しい言葉を使いたがる時期から、使いこなしたくなる時期へと子どもは成長していくからです。むしろ、そのような意識に高めていくことこそが教師の仕事です。質の高い語彙学習は継続していくことで実現します。子どもは新しく出会った語彙を使いたいのです。このような子どもの成長に対する後ろ向きな指摘は、子ども理解を怠った軽はずみなものです。年間計画を立てた語彙学習を継続している教室においては杞憂のものです。

・・・・・・・・・・・・・・

僕は京都に育ったせいか,新しいものはすべて山の向こうから来ると思っていた。京都は三方が山に囲まれているから。だから,京都駅に立っているだけで,新しい自分になれる気がしていた。

そう,新たなものをふれることは今の自分を見つめることになる。もちろん,いにしえの京都のことも大事にしていたし,大好きだった。

新たな言葉にふれるということは,新たな考え方を取り込むということだ。思考の結果を言葉にすることもあるが,言葉が思考を引き寄せることも多い。

これまでの言葉を使いこなし,使い切ることもたいせつなことだ。

ただ,新たな考え方でこれまでの言葉を見つめ直すことで,これまでの言葉をもっと理解し,新たな言葉との関係に気づき,新たな言葉を自分の中に取り入れ,「意味や価値」創造することができるようになる。

子どもに言葉の下駄を履かせよう。ちょっと慣れない言葉にふれさせよう。その言葉を使ってみさせよう。

下駄を履いたら,塀の向こうが見える。壁の向こうに行きたくなる。新しい景色が見える。知らなかった匂いがする。耳を傾けたくなる音色が流れている。見たことのない色が広がっている。

だから,「よいしょっ」と壁をのぼる。ぴょんと向こう側に飛び降りる。

そのとき,きっと下駄は脱ぎ捨てられているに違いない。いつまでも教師の下駄を履いている子どもはいない。壁の向こうの大地を裸足で駆けていく子どもが目に浮かぶ。

私たちの仕事は,下駄を履かせて,塀の向こうに憧れさせ,壁に上らせてぴょんと飛び降りさせること。そう,「自分で下駄を履いて,自分で脱ぎ捨てたんだ。だから,自分でこんな大地を走れるんだ!」と思わせることができたら最高だ。

往復書簡

前略

瀧川さんのおっしゃる通りです。人と人とがつながっているからこそ授業研究が広がるし深まるのだと実感しました。「このワークシートを使えばだれでもうまく授業ができます」「この授業展開ならだれでもできます」という研究会ではない。

達富先生のお考えは私たち仲間の実践のまん中を貫いているけれど、それぞれの教師の固有性によって、人柄によって、単元が作られている。何を大切にする先生なのか、大事なことをいう時にはどんな表情になる先生なのか、どんな声で語る先生なのか、そういうことを子どもが受け取っていることが、教室ではとても大事だと思います。それは今までも分かっていたつもりです。でも、今回の研究会では、教師同士がそういう人柄も分かったうえで互いの授業研究から学び合うという経験を初めてしました。

一言でいうと感動です。

達富先生と前田先生が響き合っているからだと私は思いました。そして、私たちもそれに共鳴しました。

長くなってすみません。後からじわじわくる感動です。

佐賀 田﨑信子

・・・・・・・・・・・・・・・・・

こんな往復書簡をもらうと,「集い」をやってよかったなあ,としみじみ思う。私たちの学びの実りがきょうからの授業に役立つことを確信する。ほんの少しだけでも。

長崎は嵐。暴風。この風の中,大きなランドセルをからって学校に来る子どもを大きな両手で受け止めるのが私たち教師の仕事。

葡萄の木

佐賀大学,達富ゼミでは週刊のゼミ文集を発行している。タイトルは「葡萄の木」。小学校で担任をしていたときの学級通信と同じ気分だ。異なるのは,毎週,ゼミ生のエッセイを載せていること。

2020年はじめの一枚は明日の発行予定。その編集のために2019年の最終号を読み返した。

巻頭言というほど大それたものではないが,僕の文章は次の通り。

・・・・・・・・・・・・・・

年の瀬。今年一年を振り返る。このことがなければ翌年の抱負が現実味をもたない。私たちの明日は、今日までの続きであることを実感する。◆そう言えば「早寝早起き」という言葉もそうだ。一日という単位で見るなら「早起き→早寝」のほうがよさそうだ。しかし「早寝早起き」。これは、きちんと寝るからこそ、ちゃんと起きられるということ。◆さあ、みなさんの今年はどうでしたか。どんな来年を創っていこうとしていますか。そのことを「言葉」にすることが大事です。思っているだけではなく言語化する。言語化することで自分でも気づかなかったことを自覚できるからです。簡単なことです。書けばいいのです。◆達富ゼミでは「葡萄の木」を通じて書いてきました。みなさんが教師になるなら、通信は欠かせません。生涯、書き続けることが仕事になります。だからこそ、書くことを厭わず、書くことを楽しむのです。間違ってはいけませんよ。「楽しいことを書く」のではなく、「書くことを楽しむ」のです。そのためにも、自分の書く力を伸ばしてください。それは、振り返る力であり見通す力でもあるのです。(Y2)

・・・・・・・・・・・・・・

昨年をどう振り返るか。昨年をどう終わるか。2020年になってからのこの一週間。未だ昨年を振り返っている僕は,今年の見通しを立てていない。そろそろ2020年をはじめなきゃ。小学校も明日から始業式だし。

ということは,まだまだ僕は小学生気分というわけだ。友だちは校長先生なのに,僕は小学生気分。

それが案外,気に入っている。

京都からの便り

達富先生

本当に本当に素晴らしい会に参加させていただき、誠にありがとうございました。

大会委員長の前田壮一先生にご高配いただき、参加が可能になり感謝しています。

前田先生を筆頭に、鹿児島のスタッフの方々は全員素晴らしい方ばかりですね。

本当に素晴らしい会でした。

最後は人。

先生がいつもおっしゃっていたことです。それを現実にされているのを目の当たりにしました。

この集まりはなんでしょうか!

京都にいらっしゃる時よりも勢いが増しておられます。

維新という熱さを感じました。

本当に感激です。

今宵の会に最後まで行かせていただきたかったのですが、残念ながらお先に失礼いたしました。

魔王、磨き大島と、皆様お飲みになれない焼酎までいただいて、ほくほくして新幹線に乗っています。

地の運転手さんに脇道を通っていただき、駅でお土産を買う時間もいただきました。

九州のお蜜柑を味わいながら、新幹線に揺られています。

味わい深い物は手間が必要、手間がいるからこそ、味わい深い。

そう思いながら、お蜜柑の種を出しつつ、単元学習を振り返ります。

それにしてもなんですか。この質の高い研究会は。

振り返るたびに圧巻の研究会です。

さて今から1000キロメートル。最後の乗り換えの出町柳は終電ですが、長旅の間、じっくり振り返りたいと思います。

本当に本当にありがとうございました。

これからも、参加させていただきたいです!

何より、人が魅力的ですねえ。それにつきます。そこが魅力です。

今ごろは二軒目か三軒目か、皆様と親交を深められていらっしゃるところ長々と失礼いたしました。

つい、興奮が醒めず。

失礼いたします。

瀧川賢治

鹿児島に集う

「九州 教室の声に学ぶ会 ご参加の先生方 バスはこちらです」のサインを持って出迎えてくれるのは僕たちの仲間。

会場には行儀よく案内が掲げられている。

受付前には,壮!

窓の外には桜島。

会場には静かな熱さが動き始めてる。

司会進行役もその時を待つ。

さあ、始まる。

こうして集うことがあたりまえに感じてはいけないんだけれど,仲間の堂々と,そして楽しそうに,だけど謙虚に語る姿を見ると,場を重ねることのたいせつさと切実に感じる。

西原さんの単元びらきの「授業ライブ」。企画上のさまざまな制約の中,みごとにライブをしてくださった。これで,「単元びらき」の空気は共有できた。

質問もみごと。語り手の語りたいことをいざなう質問は,会を盛り上げる。会を成長させる。もちろん質問している本人がいちばん得をしている。

校内研究の取り組みを語る竹なっちゃんの姿は,それはそれは,いきいきしてる。

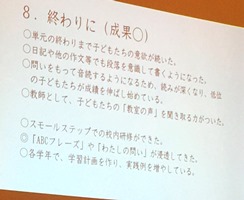

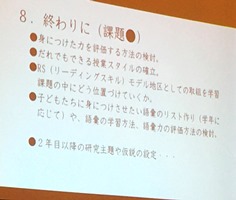

とりあえずやってみましょう!これはこの小学校のキーワードだ。

成果も課題もコンパクト。

大島紬で語るのは,浩。

僕も調子に乗って,感想を少々,のはずが,熱く語ってしまった。

私たちの学びの実りが明日からの授業づくりの役に立ちますように。

さあ,がぶ飲み。

みんないい顔してる。ビールはもちろんサッポロ★。焼酎は魔王に佐藤に喜界島。

町に出ても仲間の語りは続く。曇ったことなどひとつもない。

僕はほんとうにみんなのことを好きだと思ってる。これが片思いでありませんように。

神様,きょうもありがとうございました。愛されたように。

そして,一夜が明けた。が,一人たりない。そう,壮がいない。粗相野君と筆ペンの扱いに詳しい末の友が鹿児島を案内してくれる。

壮,何処におると?

また来るけん。ありがとう,鹿児島。

家に帰ってさつまあげ。

しばらく,鹿児島ロスやなあ。

明日,鹿児島

明日は「九州 教室の声に学ぶ会 鹿児島の集い」の日。心待ちにしていたこの日。九州の仲間が集う。僕はその集いのほんの片隅で仲間の学ぶ姿をしっかりと見届けたい。

九州の仲間に感謝!

ちょうどいい一年になりますように

年明け,考えた。年末に読んだ鷲田清一の「語りの手前で」に立ち止まっていたからだ。

鷲田曰く,

《わたしたちは待つことに焦れて,ついことばを迎えにゆく。「あなたが言いたいのはこういうことじゃないの?」というふうに。語りにくいことをのみ込みかけているときに,すらすらとしたことばを向けられればだれしもそれに飛びついてしまう。語ろうとしてその語りがじぶんの塞ぎをうまく言い当てているか,そのことばの感触をいちいち確かめながらしか語りえないひとにとって,すらすらした物語は一条の光のように感じられる。そしてそれに乗る。じぶんでとぎれとぎれにことばを紡ぎだす苦しい時をまたいで。こうして,とつとつと語りはじめたその能動性の芽が摘まれてしまう。ことばを待って受け取るはずの者のその前のめりの聴き方が,やっと出かけたことばを逸らせてしまうのである。》

『臨床とことば』,河合隼雄・鷲田清一著,朝日文庫

達富考える,「すらすらとしたことばを向けすぎてはいないか」,「能動性の芽を摘んでいないか」,「前のめりの達富が,やっと出かけたことばを逸らせてしまってはいないか」。

さじ加減ということばがある。結果として加減がうまくいったかどうかは分かるが,「今,その時」は少なめにして継ぎ足すしかない。出汁の塩加減も言葉による説明も度が過ぎたからといってやり直すわけにないかないんだから。

学び手(これは,子どもであっても教師であっても)に「ちょうどいい」のはどのような加減だろう。早すぎず遅すぎない集合のためには「5分前集合!」と習った。こういうのは分かりやすい。小学生以来,僕は5分前が基本だ。

では,学び手と対峙するときのさじ加減。どこまで語るか,いつまで待つか。何を語って誘うか,どのように待ってどう語らせるか。

この冬はじめて霜の降りた元旦,お雑煮用のお餅を焼く七輪の炭を組み直しながら考えている。

食べおさめ,飲みおさめ。

さて,京都

仲間との時間

サンタが我が家にやってきた

いつもともに

酒棚

佐賀指月会,学びおさめ

旅の重さに

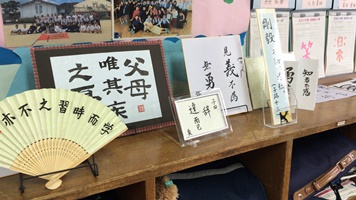

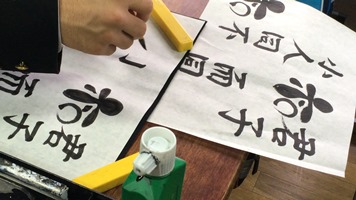

今月二度目。鹿児島。

きょうは書写の単元学習。新しいことをやる。これがあくゆうのモットーだ。とにかく楽しみで仕方がない。新幹線の中を駆けて行きたい気分だ。

そのあとは薩摩半島へ。

向田の作品にある山川漬けのことを壮にたずねると、枕崎あたりのひなびたところらしい。

そんなことを思い浮かべているうちに鹿児島到着。

いつもの笑顔が改札に待つ。鹿児島豚のカツを食し、中学校へ。ここにも仲間、そして学び手。

廊下が輝いている。学校全体が、もちろん生徒が。

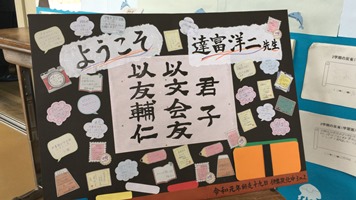

今日のテーマは思考と書字。「ようこそ」に「ありがとう」を。

教室に並ぶ言語活動のモデルは「あくゆうの会」の仲間の作。

そして、生徒。

考え、語り、創作する。この往還する学びを繰り返すことが大事だ。もう一つ高みを目指す。高みに導くのは教師だけではない。生徒が高みにたどり着こうとすることが必要だ。そのためにはこれまでの《私》に手応えをもち、今の《私》を知り、今からの《私》に対しての問いを立てることだ。

そんなことに学んだ授業後の研究会も最高だ。あくゆう、ますます質が高まってきている。あくゆう、この尊き学びの集団。鹿児島に確かに在る。ちなみに上の写真の中央に写る男は授業者ではない。はじめての学級でもすぐに溶け込むことができる我らの末っ子的存在で筆ペンの扱い方に詳しい男。

陽が東シナ海に沈もうとする頃。僕は旅の友と枕崎へ。途中、寄った酒屋。どれを連れて帰ろうか。

と、僕にとっては幻、大好きな六代目百合がずらり。鳥肌。六代目に心奪われかけてる横から旅の友がひとこと、「いいのがあります。」

「熟柿」

確かに、名前がいい。箱の色がいい。香りが漂ってきそう。飲んだあとの感覚まで想像できる。

そして宿へ。一人で泊まるのになんと大袈裟なことを。

近くの郷土の店へ。どれもたまらなく美味い。

ほろ酔いで帰った宿。深夜の温泉、窓の外は東シナ海。漆黒。

夜中、何度も目が覚めたのは焼酎のせいではなく、潮騒、波の音のせい。3時過ぎから葉書をしたため、朝風呂に身を沈めた。

枕崎は鰹が空を飛ぶ。

線路の端。最南端。始発。

土産にもらった蜜柑が一つ。鞄に乗っけて枕崎線の旅が始まる。

思えば鹿児島の「あくゆう」たち、この良き友たち。今回は学期末だから、授業研究のあとのがぶ飲みは我慢しようと、僕は柄にもなく気づかい鹿児島市内を離れて宿をとったのに、連中はしっかりと市内で飲んでいたようだ。だったら一緒に、とも思ったけど、こうして昼の研究を一緒に過ごし、夜は互いに離れてみるとなおいっそう友の重さに感じ入る。

こら壮!おい浩!なあ村永、なんやタチワダ、えっ柏木、うんうん前園、いつ来たん粗相野?なんて、まるでそばに居るよう。「洋二兄、」「アニキぃ!」っ声が聞こえる。

枕崎、ひなびた町だからこそ僕は元気であることを確かめられた。

車窓。

7時38分発は僕ひとり。

尾花は山を見てるのか僕に手を振ってくれてるのか。

指宿、次はここに投宿。

みんなの金曜日がいつも通りの一日でありますように。僕の金曜日がいつも通りでありますように。

そうそう、壮から手渡された一品。

ありがとう。壮。

神様、鹿児島に導いてくださりありがとうございます。

日曜日はこまごまと,のびのびと

仲間

北大阪、八重の会の仲間は僕よりうんと歳の離れた若い教師たち。

若いという強さに僕は憧れている。「とにかくやる」を貫いている。「つべこべ言わずにやる」に徹している。だから、確実に力をつけてきた。八重の会に迷いはない。学習課題から《私の問い》を立てる言語活動の単元の質は全国指折りのレベルだ。数字にもあらわれてきた。もはや無解答率0パーセントの学力テストの結果があたりまえになっている。

そして僕は、若いという美しさに酔っている。質問に手加減がない。無駄がない。妥協がない。分かったふりをしない。分かり切るまでたずね続けてくる。

この熱い若者たちの強さと美しさにとりつかれた僕はきょうも大満足のうちに帰路についた。

新大阪、博多と乗り継いで長崎行きの「かもめ」。車内に聞こえてくる長崎弁に安心する。

京都を故郷とし、長崎を終の住処と決めた僕は関西を気にかけ、九州を愛している。

東大阪市に単元学習のきざし

あなたはクッキーが好きですか、チョコレートが好きですか。お気に入りのサンドイッチの具は何ですか。

軽妙な話術、テンポ、爽やかさ。抜群の力をもった指導主事さんに導かれ、僕は心置きなく90分の講演を完結することができた。

研修会は導入で決まる。そのことを見せつけられた。講師に丸投げの研修会に辟易していた僕はいっぺんにこの指導主事さんのファンになってしまった。

また一緒に仕事をしたい!熱いこの気持ちに偽りはない。

参加の教師たちの熱意も大したものだった。90分を構造的にノートテイクしてくださいね、との言葉をちゃんと実行してくださっただけでなく、僕を見る瞳から、声を聞き逃すまいとする姿勢まで、完璧だった。

上手く始まると見事に終えられる。

東大阪市教育センターがこの地の単元学習を胎動させたのは間違いない。東大阪市の単元学習黎明期に乾杯だ。

京都のまち

生まれ育った町というのは歩くだけで包まれている感じがする。生まれてすぐに吸った空気は肺のいちばん奥深くにずっと残っている、って

何かの小説で読んだ。

だから懐かしいんだ。この公園は僕らの遊び場所。泥だんごづくりも山すべりも野球もここ。この木は、野球をするときの3塁ベース。

一日中、遊んでいた。とにかく外で遊んでいた。いつも友だちと一緒にいた。

道路から家の中の時計を見ることができる場所や、叱られずに手を洗うことができる水道、雨宿りに絶好の大きなひさし。必ずカマキリを捕まえられる草むら。この町の遊び場所のことなら知らないことはなかった。

今朝の散歩。今となってはどれも残ってはいなかったけど、3塁ベースの木と古い御堂には会うことができた。

京都。いつまでたってもこの空気こそが母だ。

書斎「のぞみ」

《私の問い》についてまとめることができた。新幹線は僕の頭を整理してくれる書斎だ。

かつて博士論文をまとめたのも新幹線の中だった。毎週、同じ新幹線の同じ席に座り、隣の席もリザーブし、そこには資料を広げ、まとめていた。

きょうは違う。iPadひとつ。ときどき車窓を楽しみながら、最近の研究会での質問に応えるように綴った。

京都の附小の先生たちからは分かりやすいと高評をいただき、2時間かけてやったかいがあったと満足。

さて、明日は大阪。東大阪市教育センターで仕事。そのあとは、久しぶりに賢治と源和とたこ焼き。久しぶり。これがとっても待ち遠しい。

よう来たね。

ようこそ、長崎へ!

夕暮れはとつぜんに

12月は待つことに輝く

動き始めた列車

摂津の子ども

さあ、きょうは大阪。素晴らしく伸び急いでいるように見える子どもたちに会えるのが楽しみだ。自分たちの成長に気づきはじめている子どもは伸びよう伸びようと、伸び急ぐ。そんな姿にふれられる教師は幸せだ。

2、3日前の読解力低下のニュースなど他人事だ。この子どもたちが15歳になった時のことを考えるだけでわくわくする。きっとできる。この子どもたちは間違いなく伸びている。伸び急いでいる。

小学校に着いた。まっさきの言葉は校長先生から。「故郷の新米のおむすびがあるんですが。」「いただきます。」

美味すぎる。美味すぎるおむすび。おむすびを食べた人はやさしくなるんだって。その人の両手のあたたかみを食べるから。

そして,授業。

どの教師の教師も子どもと向き合っている。

分科会。分科会にも学習課題が設定されている。学校全体が単元学習だ。この小学校は全員で子どもを教えている。全員で守っている。全員が一員だ。

そうそう,山崎さんの研究概要説明も分かりやすく誰もがうなずく内容だった。

もっと時間をつかって詳しく話してほしかったんだけど,僕の時間に気をつかってくれて,,,と,驚いた。なんだ!このスライド。「本校にとって大きなターニングポイントでした。」なんて言い過ぎ!

僕が初めてこの小学校をおとずれた日をこんなふうに残してくれるなんて,幸せだ。

本日の授業者。授業者が研究発表会で尊ばれている。あたりまえなんだけど,このあたりまえが分からないことが多い。多すぎる。こんなことをしてくれるなんて,幸せだ。このことに気がついている校長,教頭がいる限り,この学校は安泰だ。

研究発表会後,校長先生と腐れ縁の男2人と写真。

授業者。

打ち上げは,サッポロのビアホール。

そして,幸せを創り出したチームで写真。この小学校の応援団長の僕は,幸せのいちばん上にいる気がする。みんながいちばん幸せ。この学校の子どもたちはもっと幸せ。

幸せの「上」の言葉がほしいなあ,北橋さん,清家さん,山崎!無限!谷本,石川,上野。

神さま,こんな幸せをありがとうございます。

鹿児島から平戸へ

師走は薩摩から走り出す

野村さんからの贈り物

生姜。ケーキ屋さんの生姜。これがたまらなく美味い。

これは昨日の研究大会に参加できなかった僕の友人の野村さんが同じ学校の職員を通じて届けてくださったお土産。

僕は懐かしさを「光」で感じることが多いんだけど、この「味」はまさしく懐かしさだ。

懐かしい味。決して今までに口にした味ではないんだけど懐かしい。

そう言えば、野村さんと最後に別れた駅。列車が着く15分ほど前に駅に送ってくださった。その後、もうお帰りになったとばかり思っていたら、列車がホームにすべりこんで来たとき、野村さんの声。ホーム横の駐車場で待っていてくださったんだ。何度も何度も手を振って別れた夕方。

あの時の光と、この生姜の橙色がこの懐かしさを作っているに違いない。

きっと、近いうちに会える予感。

野村さん、達富は元気です。

そして,もう一つの味。みやき町から届いた山形の洋梨。

実物を手にしたのははじめて。ぎゅっと握ったら,手に洋梨のにおい。もしかしたら僕のてのひらの形が移っちゃったんじゃないかと心配したけど。

この黄色,昼間見た銀杏の葉っぱと同じ色してる。

神様、たくさんの仲間とつながりをありがとうございます。きょう一日に感謝です。

一生懸命であるということ

きょうは福岡県京築地区の小学校国語教育研究大会。

3年生と4年生の授業者の一生懸命さに惹かれた。単元づくりも一生懸命。きょうの授業の導入も一生懸命。机間指導ももちろんそう。個別の指導も丁寧で一生懸命。

二人の教師の授業を観察して束ねて所見するのは失礼なんだけど、両授業とも同じように一生懸命だからこそ、同じように目に映る。違いはもちろんあるんだけれど、それ以上に共通する丁寧さに惹かれた。

翻って、僕の全体講演はどうだったんだろう。慣れからの緩みはなかっただろうか。疲れからの雑さはなかったろうか。奢りからの不遜はなかったか。

きょう一日が僕の本来の姿の仕事でありますようにと、願って出かけたのに、若すぎる美しさを見て心細くなっている。

僕のしたかったことはなんなんだろう。

と、壮からのメール。僕たちの仲間、藤岡浩の指導が生きている報せ。

ヒロシ、乾杯!

空を飛びたい

上五島、この聖なるところ

上五島行きの朝のフェリー。

波は高いとのことだけど,いいことありそう!

昨日のミサに与った五島の方々と一緒になった。船の中でも,まだ教皇様の話題が尽きない。僕も,うんうんとうなずきながら,だけど,ときどき床に体をくっつけながら。もらったみかんは握ったまま。

高い波,白い波,三角の波。

ようやく有川港。

この男。

前回は強風のため歓迎の幕を広げられなかった。その反省から,今回は上着の下に紙をしのばせる作戦に出た花ちゃん。しかも,昨日の POPE IN JAPAN 2019 のTシャツを着てくれている。実は僕も持ってる。

小学校に着く前に,途中に暮らす南慎太郎に会う。相変わらず元気すぎる。妹のこはるもいた。

そして小学校着。

この小学校はいつもあたたかく迎えてくれる。玄関の小黒板には「子どもたちも研究同人」とのこと。そう!その通り!学校は教師と子ども,みんなでで創るものだ!

そして授業。これまでの中学年複式の単元,高学年複式の単元の成果と課題を見事に調和させ,発展させた低学年複式の単元。

正直,僕は焦った。嫉妬した。うらやましかった。こんなに短期間で一体化した学校。僕は唸ってしまった。ここまでの学びを目の当たりにして,戸惑った。

すべては,大人が子どもを信じていることから始まっている。子どもを安く見積もらないことが創っている。子どもの伸びを誰よりも願った担任だからこそできるわざ。

僕は,この3人の担任教師と出会って幸せだ。この学校の校長や教頭,かかわっているすべての教師に感謝だ。間違いなく,僕がいちばん勉強させてもらってる。そう言い切れる。

きょうの低学年複式の単元は複式ではなかった気がする。複数学年の子どもたちが複数の単元を同じ教室で行っているだけ。異学年による本質的な「言葉の学び」だ。

「複式」っていう区別がそもそも教師の都合だ。子どもは12ヶ月間の誕生日の幅でなくても学びの仲間をつくることができる。誰とでも学べる。大人の都合がいつもいつも最適とは限らない。だって,全校児童全員で遊びの工夫をしたり給食したり掃除したり走ったりできるんだから。

子どもは教師の都合で教えられるのではなく,子どもは子どもの都合で学ぶほうがいい。

そんなことを頭にめぐらせ,言葉にし,共有できたのが放課後の研究協議。先生方のメモをとってくださるタイミングがいい。3回の校内研修で僕を受け入れてくださったんだとうれしいひとときでもあった。

時間だ。終わりの時間,お別れの時間だ。

みなさんが,玄関で,そして駐車場が見える廊下の窓から,いつまでも手を振ってくださってる。僕も熱い熱い気持ちで両手を振った。この学校に縁をいただきありがとうございました,って,何度言っても足りない。

帰りもフェリー。別れのテープは悲しいけれど,ちっともさみしくはない。やっぱり五島の行き帰りはフェリーでなくっちゃ。

上五島。やっぱり,ここが僕のはじまりだ。光も空も水も香りも願いも祈りも,全部,抱きしめてる。

ありがとう,花ちゃん。いつまでも手を振ってくださった二人の影を見続けた僕は幸せでした。

そうそう,昼休みは無理を言って外につれてもらった。

すうっと息を吸い込んで,ふうっと声を出す。

「きょうもいい授業をありがとうございます。」って。そして,「また来るけん」って。

神さま,ほんとうにありがとうございます。僕は五島に惚れとっと。

わたしたちは兄弟姉妹

本日,ローマ教皇,来県!!

いよいよ「本日」になったきょう。今にも降り出しそうな朝,僕たちはバス7台で長崎市へ向かった。

途中のサービスエリア。普段なら混むことはないところにバスがぎっしり。佐賀ナンバー,福岡ナンバー,大分ナンバーはもちろん,岡山ナンバーや高知ナンバーまで。

浦上天主堂の前を通過する頃,天気予報通り,ちゃんと雨が落ちてきた。

長崎県営野球場までは,平和公園に来られる教皇様を迎える人,ミサに向かう人,それを整理するスタッフ,報道,いつもの長崎市が雨に濡れながらその時を待っている。

会場もミサ開祭4時間も前からその時を待っている。知り合いの五島の方は「覚悟してミサに行くけん」とおっっしゃっていたが,その想いが雨に調和し,静まりかえった長崎はむしろ落ち着いた景色となっている。

教皇様が平和公園で祈られてるお姿がスクリーンに映る。

歓声ではない。みんな手をあわせている。祈っている。3万人が同じことを祈っている。

そして,ミサ開祭。空は快晴。強い日差し。

VIVA! PAPA!

「愛」を飾らず表現するフランシスコ教皇。私たちを愛してくださっているフランシスコ教皇。教皇を濡らした雨と同じ雨に濡れたきょう。僕は,「愛することや許すこと」をすんなり心に染み込ませることができた気がする。

ミサはショーではないという教皇の言葉にしたがって,ミサ中はカメラを持たなかった。そのかわり聖別のために連れてきた羊を手に包んでいた。

この子羊がこれからの我が家で謙遜と愛を思い出させてくれるはず。

神さま,ありがとうございます。ありがとうございます。

さてと,東京

きょうは日帰りで東京。一泊する余裕はなし。だって,明日はパパ様に包まれるから。だから日帰り。