ちょっとしたこと,綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆,時々たつログ。

たつログ

えとせとら

梅雨を聴きながらただ鶏飯を食う

待ち合わせは12時06分中央駅改札。真っ先に降りたくせに少し遅れてエスカレーターに足を乗せる。夏休み明けの教室に入るときの気分だ。

見える見える。改札の向こうに大柄の男。ひとつ前の季節以来。相変わらずの大男。坊主頭の口もとが緩んでる。ひさしぶりっ!その一言だけでじゅうぶん。名前は壮。

2週間ほど前のメールのやりとりで、昼も一緒に食おうということになった。ぼくは「びっくりするほど汚い店でもいいし、飛び上がるくらい高級な料亭でもかまわんよ」と送っておいた。

車を走らせること10分。きょうの昼は駐車場です。と、壮。車を停めるのは駐車場が当たり前だ。とぼく。

海に面した広い駐車場に車を停めて、では、お茶だけ買ってきます。と壮。確かにここはセブンイレブンの駐車場。ほどなく帰ってきた壮の手には「お〜いお茶」と「綾鷹」。

で?

ここから板前に変身した壮。みごとな動き。繊細な指。無駄のない仕事の運び。そして、まかしておけという少年の瞳。あれよあれよという間に、運転席と助手席をつなぐ空間に鶏飯ビュッフェが仕立てられた。

ゆうべ奥方と下ごしらえしたという品々が温かいご飯の上に散りばめられ、熱い鶏スープがたっぷりと注がれる。

何も言うことがないよと思うほどにぼくの心はやられてしまった。言えないほどに心が洗われてしまった。いや、でもこの瞬間を言葉にしておかなきゃと頭がめぐる。美味い!はあたりまえ過ぎる。ありがとう!では足りない。おどろいた!なんて表現は陳腐だ。この感動と感謝と感激と。それなのにぼくはただただ鶏飯を食い続けてる。

そうだ、いい言葉が見つかった!そうだ、壮!お前、ずるいぞ!こんなことさらりとしてのけるなんてずるい、ずる過ぎる、ずる過ぎるぞ!

でしょ!と自慢気な少年の顔を見せるかと思ったらそうではない。いやあ、本当に残念です。と壮。えっ?とぼく。ここから見える桜島は最高なんです。桜島を見ながら洋二兄と鶏飯を食いたかったんです。こいつはどこまですてきな男なんだろう。

デザートもありますから、と差し出されたかるかんの甘さを感じないくらい、この雨の車内食堂は深い味に包まれている。時折、激しく窓を打つ雨もまた一興。50前後の大男がふたり、出会えたことを感謝しながら鶏飯の匂いを楽しんでいた。

梅雨を聴きながらただ鶏飯を食う

あくゆう

それは兄貴でしょ。

ぼくのことを兄貴と呼ぶ男の名前は浩。三つぞろいのちょっきの似合う不良だ。この男のかけがえのない友が、これまた不良の壮一。この二人と縁をもらったぼくも含めたこの勉強会があくゆうの会。もちろん悪友なんかじゃない。あくの強い友人の会でもない。「あくなき追究、優劣のかなたをめざす会」のことだ。

この会の自慢は生徒に恥をかかさないこと。丁寧に寄り添うこと。自分からして見せること。本当はみんな謙虚なこと。

だから、ぼくは壮や浩が好きだ。彼らの授業はとにかくとにかく丁寧だ。

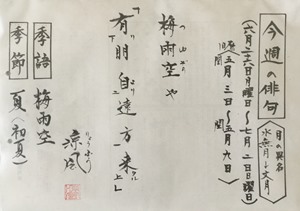

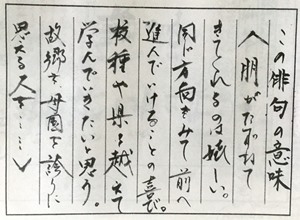

ということで浩の授業。この日を楽しみにしていた。壮の授業以来の鹿児島。壮のときの感動をもう一度。浩の文字がぼくらを迎えてくれる。

折り句が心にくい。

2年4組。美しい言葉が飛び交う教室というのはこういう教室のことだ。無駄のない会話とはこういう時間だ。生徒が力を出しはじめるとはこういう瞬間だ。だから、もっともっと深く学ばせよう。「ぐっ」という音が聞こえてくるくらい生徒が弾む授業はもう目の前にある。

あくゆうの会。まぶしい会だ。

ホームランテラス

きょうのがぶ飲みの会は野球を観ながらの会。まさかの逆転サヨナラホームランにぼくたちの日曜日はどこかに飛んで行っちゃうんじゃないかと思った。

劣勢のゲームを観るのはつらい。9回の表を完璧におさえても残りアウト3つ。

ところが、だ。こんな夜はこのメンバーといつまでも一緒にいたいと思う。だから「この日」と「この日のチケット」を一緒にして手帳に貼っておくことにする。

よか日曜日。

ひとつのできごと

学年という単位は力をもっている。それは教師でも同じだ。子どもが学校行事で成長するように、教師も学年での取り組みで強くなる。そんなことを目の前で見せてくれたきょうの授業だった。

単元学習とまではいかなくても、本当に価値のある、そして踏みこんだ課題の言語活動を子どもたちがやり切ったのは学年の先生がたの丁寧な「教えること」のおかげだ。もちろんをそれを支えられた研究主任の支援は絶大だけど。

わたしたちは子どもが好きだ。子どもと対峙する仕事を選んだのはわたしたち共通の高い志があるからだ。だから、子どもに恥をかかせてはいけない。子どもが一人で生きていけるようにしてやることが何より大事なことだ。

きょうの単元。6年生の教師がつくった単元。みごとに子どもが力を出し切った。互いを認め合う教室で、一人一人が自分の力を見つめている。自分ができたこと、自分ができそうなこと、そしてこれからの自分を自覚しつつある。子ども主体の学者とは、まさにこういうことである。

この教室に教師の劇場型授業などどこにもない。

親父

小学生のとき。年に何度か親父が甲子園球場に連れて行ってくれた。西陣織の仕事を早く切り上げてくれて連れて行ってくれるその日はお正月よりも誕生日よりも特別な日だった。

6時間目が終わってすぐに帰る。お父さんが「洋二」と呼んでくれる声をひたすら待つ。あまり近づきすぎたら叱られる。あきれられる。でも、離れすぎて「洋二」が聞こえなかったらと思うとお父さんの匂いのするところにいなくっちゃと焦ってしまう。

待っている間にはしゃぎ過ぎて、素足にサンダルで遊んでいて足の指を切って連れて行ってもらえなくなったこともある。お父さんの仕事の段取りが悪くなって行けずに泣いたこともある。そんな中でもいちばんの思い出といえばやはり6月の甲子園だ。

てるてる坊主の機嫌も悪く、その日の予報は雨。今のような降水確率などない時代。ぼくは何度も何度も空を見上げていた。お父さんとお母さんの会話から連れて行ってもらえそうにないことを感じ取ったお兄ちゃんはかぶっていた野球帽を机の上に片付けたのに、ぼくは緑色と蜜柑色の帽子を脱ごうとはしなかった。阪急電車に乗って大阪に出て、さらに阪神電車に乗り換える道のりは小学生にとっては本当に遠いものだったし、野球じゃないんだったら決して行きたい距離じゃなかった。

それでも帽子をかぶり続けていたぼくは「試合ないかもしれへんよ」というお父さんの声に「かまへん」としか言えなかった。

甲子園球場。カクテルライト。試合前の練習。何もかもが予定通り。雨が降りはじめたこと以外は。結局、試合開始時間を遅らせることになり、カッパを着たぼくたちはスタンドから通路に移動した。1時間近く待っても試合は始まらず、中止。

「洋二、イカの下足焼きたべるか。イカ食べて帰ろ。」

2017年6月18日。親父の命日。カッパを着たぼくは土砂降りのスタンドに座ってる。帽子の色は青に変わったけど、親父が好きだったチームをぼくは今も応援してる。こうして雨でノーゲームになってもここに来てしまう。この球場にイカの下足焼きはないけどその匂いは今でもぼくの中にある。

あの日、雨が降ることは小学生のぼくにも分かっていた。だけど空を見ないでグランドを見ていると試合が始まるような気がしていた。だって松原選手や江尻選手、シピン選手が目の前にいるんだから。雨じゃないんだ。お父さんとここにいるんだ。

だから、ぼくは今でも試合前の練習を見るのが好きだ。きっと、練習だけでもいいんだと思う。いや、球場にいるだけでいいんだと思う。野球場に来れば、ここに親父と来ているんだって感じられる。

通路の向こうに芝が見えたら、そこがぼくとお父さんの時間なんだ。

いくつになっても

ことしの誕生日のたつログは二日遅れ。

誕生日の当日,もっとはしゃいでおけばよかった。とちょっと後悔した6月11日。家に帰ったら大きな音で拓郎さんを流そうと決めていた。お風呂も食事も終え,たっぷりの氷にジンをこれまたたっぷりいれたグラスを片手にソファーのいつものところにすわる。テレビはもちろんつけない。こんなに大きな音は月海と星海に迷惑かなと思いつつ,拓郎さん。

いくつになっても HAPPY BIRTHDAY !

これしかない。人生の賛歌だよこの歌は。僕もまだまだ楽しまなきゃ。そんな気持ちが右手の親指の膨らんだところにわいてきた気がする。

そう,二日遅れの HAPPY BIRTHDAY ! 誕生日,ありがとう。

甥っ子

甥っ子とはいいもんだ。うんと幸せになってほしいと願ってしまう。

その甥っ子の父親の誕生日に甥っ子とビールを飲んだ。つまり僕の兄貴の誕生日に兄貴の息子と飲んだということ。それがすこぶる楽しい時間だった。生ビールでの乾杯だけで目頭が熱くなる。さとられまいと,普段,何を食っているのかわからない一人暮らしの甥っ子に余計なお世話とは知りながら,上等の和牛をどんどん注文することにする。僕よりもずっと野球のことを詳しく知っている甥っ子にいろいろ習いながらのビールは格別だ。

そんななんでもない話のすき間に,彼の将来のことなんかもぽつりぽつりと。

頼りにされていることはないだろうけど,まかせとけ!なんて気分になってしまう。「改札まで送りましょう。」なんて言葉が出てくるとは思わなかった。いいよいいよ,と手を振りながら別れたけど,もう一杯,ウイスキーでも行きたかったなあと振り返ったとき,彼と目が合った。

幸せになれよと,帰りの特急の窓ガラスに映る自分の目元のしわを見ながら彼の若い肌を思い出していたらLINEが届いた。「またお願いします!」。

この「!」がたまらなくうれしい。そう,また行こう。

大村湾

なんにもないのにいつまでも眺めてる。真っ暗でなにも見えないのに海側の席に座ってる。窓も開いていないのに潮を感じる。

大村線の列車は乗っているだけでいい。乗っているだけがいい。

ほんとうに仕事のできる人

庭に銀杏の木を植えることにした。屋根よりも高い木ともなれば,素人仕事では銀杏に申し訳ないので職人に相談することにした。根を切って運ぶことから習おうと思っていたのだが,職人は地面の見方と土のさわり方から水の流し方まで教えてくれた。

いちいち納得。これまでかかわってもらっていた園芸屋の兄ちゃんが偽者だということがわかった。あいつはあかん。

木を植えるということはデザインすることだけではない。見栄えだけではない。生き物である木をそこで生きながらえさせること。その木と一緒に生きていくことだ。

考えてみれば,この銀杏。間違いなく僕よりも長生きするはずだ。やがては大村湾を通る船からの目印になるかもしれない。長崎空港を離着陸する飛行機から黄色い葉に手を振ってくれる人がいるかもしれない。

ほんとうに仕事のできる人。それは20年,30年先を見ている人。今を生きている人。かかわった人をだいじにできる人。自分を愛せる人。だから人も愛せる人。

この銀杏の木の名前が決まった。「かわかみさん」。今年の秋は黄色い「かわかみさん」に会える。

はまぐり

はまぐりを焼いたとき,僕が焼くと身が上の貝殻に付いてしまう。下の貝殻に身の付いたはまぐりが食べたい。何度,焼いても身が上。バランス悪い。どうにかしてくれ!

と,いう話題で飲んでいたら,頼もしい助っ人が登場した。全部で4人。それぞれが実績を積んで次回の会で報告することになった。

はまぐりの会。どうでもいいようで,だけど、とっても気になる会である。

さて,5月21日

思ったとおり,さわやかな日曜日。5月21日。こんな日曜日は鯉のぼりでもあげたくなる。カヤックで海をすべりたくなる。大きな声で「よろしく」と言いたくなる。何によろしくって?

もちろん,明日からもよろしく。

ほら,ここにおいでよ

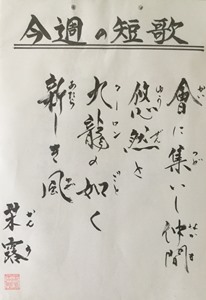

本年度はじめの熊本。くまもと国語教室。

はじめましての夏から数えてもう5回目。慣れてはいけないけど,親しんだ。失礼になってはいけないけれど馴染んだ。ぎこちなさがなくなって,しなやか。だから,みんなとの話が深くなる。一人一人の参加者の教室が見えてきた。

今夜は一人ずつ作品を声に出して読んだ。だから僕たちはもっと近づいた。

こんな時間はかけがえのない瞬間だ。そっと手拭いにくるんで持って帰りたい。

そして,終電までのほんの短い時間のビール。あげ豚足。ビール。ビール。もちろん,熱い語り。こんな関係はみんなのおかげだ。いつまでも綴り続けたい。

同僚なんだから

きのうもきょうも小学校。「ぜひ,来てください」なんてもったいないことば。お客さんになりたくない。ここは勤務校ではないけれど,同僚でいたいといつも思う。だから,えらそうなことなんて言えない。先生方の学びの時間に一緒にいられるだけで大満足だ。

子どもが学び浸る単元。

いま,学校はこのことばに真摯に向かいあわなければならないと思う。

YOKOHAMA BLUE

やっぱりこの街を歩くと「歩いても歩いても小舟のように♪」と口ずさんでしまう。住んだこともないのに懐かしい。白黒だった家のテレビから流れてくるこの歌がこの街に来ると青くなる。

歌の似合う街。

「はじめまして」の次があるから

きょうは京都の小学6年生と45分を過ごす日。学びのきっかけを作るため「はじめまして」の時間をいただいた。無難に運ぶことに不安はないけど、「はじめまして」の次をどうするかを考えると、無難というのが無責任に感じる。やはり、教室の「はじめまして」は生命と生命の営みでなければならない。授業は生命と生命。教室はかけがえのないもの。

だから、無難ではなく誠実、そして丁寧、ただひたすらでなければならないと思う。

「先生の45分には無駄がなく、流れるようにやりとりが進みましたね。」と、感想をくださった。ありがたいことだ。

だけど、無駄とか流れるようにとか、そんなんじゃないかもしれない。だって、生命と生命なんだから。

ぼくは、一生懸命に45分を生きたと思う。やった。やれた。だから、終わったあと、ふうっと息を吐き出したとたん、お腹がすいた。

今夜は串カツにビール!

たつとみげんきです

風の声をききながら

1ダホー!

本年度もよろしく

旧友再会。

この仕事をしていてうれしいことのひとつに「本年度もよろしく!」のことばがある。きょう,そんな声が届いた。豊前市のN先生。ぼくはこの方の誠実な仕事ぶりが好きだ。2年前だったか3年前だったか,たった数行のメールに思いが溢れていた。それは「伝えましたよ」のメールではなく,「届けます」のメールだ。だから,彼からのメールには「はい,Yes!,よろこんで!」しかない。いや,これからは「はい,Yes!,よろこんで!+もちろんです!」も加えようかな。

今年も会える。あの仲間たちと会える。一昨年は「行為動詞」,昨年度は「語彙」,今年はどんなキーワードを届けるかはこれからだけど,ぼくはあの耶馬溪を越える道を今から楽しみにしている。旧友再会。

シンシア号

大きな舟が隣の町の港に着いたとニュースが知らせてくれた日の午後,ぼくは小さなシンシア号で大村湾に出た。

お月さんが好きでこのカヤックに「シンシア号」と名付けた。急ぐことはない,決まったコースもない,ただ波とたわむれながらパドルを動かす。これが,ぼくのやり方。

ときどき,まねごとのように釣り竿をもってキスやアイナメを連れて帰ることもあるけど,あまり上手じゃない。今までに数えるほどだけどイルカに遇ったこともある。写真を撮るどころじゃないくらい息を止め続けた。

きょうは南からの風。ぼくのシンシア号はいつもの大きな岩にさえたどり着くことができず,月待浦のなかをくるりと2周まわっただけ。

鯉のぼり

研究室のもようがえ

5年間,手にしなかった資料を整理した。5年間,開けなかった本を書架の端に移動した。1年間,動かさなかった掲示物を捨てた。これから,読みたい本を机の近くに積んだ。明日,やることがすいすいできるように研究室のもようがえをした。

驚いた。片付けは得意なほうだと思っていたのに,なんてざまだ。余計なものであふれている。なんてことだ。大事なものが見えやしない。どういうことだ。誰の部屋なんだ。焦ってきた。

ということで,研究室のもようがえ。

その途中,部屋を訪れてくれた学生たち,ごめんなさい。ゆっくり座ってもらうこともなく話を急いじゃった。調った研究室にぜひおいで。今度は摘みたてのフレッシュレモングラスのハーブティーで歓迎するよ。

薪をつくるということ

ゼミ生だった瀧川賢治がやってきた。研究の話はそこそこにして,ぼくたちは薪をつくることにした。冬の間に集めておいた玉切の樫や橅,焚き付け用の檜を40センチに切り,割る。

チェーンソーの目立ての仕方,それぞれの作業をする場所,木っ端を集めておくところ,飲み物の場所,一輪車は常に見えるところに置くこと,そんなことをなんとなく確認し合ってからというもの,僕たちはすれ違いざまに声を掛け合う以外は黙々と仕事をした。

言わなくても通じるということは確かにある。重なるようにわかり合うというのは同じ仕事をしている時だと思う。

瀧川賢治を頼もしい男だと思った。来る日も来る日も小学1年生の談話をトランスクリプションにして,「あんな」がどのような文脈でつかわれているかの傾向を分析していた22歳だった賢治が,もう10年を越える教師になっている。そのことも大いなる拍手だけど,ぼくは手拭いを頭にまき,チェーンソーを操り,そして何より,まったく無駄のない動きをみごとに組み立てる賢治に惚れてしまった(かもしれない)。

看護学校で単元学習

ここ5年ほど,看護学校で論理学と哲学を担当している。おそらく講義型がもっとも効果的な「教え方」だと考えられているだろうが,ぼくはもっとも魅力的な「学び方」として単元学習を行っている。

看護師,看護師を目指す者。その隣にあるのは「実の社会」だ。輪切りの知識の伝達よりも,絡み合う意味の創造を実現したい。

と,勝手に熱くなっている僕だけれど,手ごたえを感じ始めている。きっと看護学校の教室でも単元学習は待望されているにちがいない。だって,学生があんなにまっすぐに盛り上がっているんだから。真剣勝負,90分。やりがいの10コマ。

届け、球音

ドームではない魅力は風と光とにおい。そして、球音。

我らの星、戦え、誇りを胸に♪

土曜日の集い

桜の降る道を抜ける。建物の中のひんやりした空気が土曜日の午前であることを実感させる。

新しい学期がはじまって1週間。その1週間の事実を持ちよって集まった仲間と語り合う時間は格別だ。

こんな時間がぼくたち教師を大きくする。

さりげないやさしさ

この地に来た日からの付き合い。何を言っても分かってくれる。言わなくても通じる。

仲間うちのことばが作るディスコース。それは互いを尊ぶコンテクスト。

そう、さりげないやさしさで僕たちはつながっている。

本屋

ともだちが海外に行くので一人の時に読むか綴るかするものをと思い、博多の本屋を歩いた。

そして、完全にやられた。本屋には魔力と魅力がある。

島尾敏雄とミホの往復書簡、小津安二郎の作品、野球の新しいルール、株を売るコツ、長持ちするロープの洗い方、かぼちゃの種類 ‥‥‥

時間もお金もこれを入れて帰る鞄の大きさも足りない。結局、帰りの列車を二度も遅らせることになった。もちろん、贈りたいものもまだ見つけられていない。でも、

「ここは僕の秘密基地だ。」僕は両眉を上げた。来週も来なくっちゃ。

はしからはしまで

やっぱり鉄道がいい。窓から見える景色に生活があふれていて、その感傷と僕の心が重なるのがいい。浮かれた春は車窓の桜を、懐かしい日差しの夏は白い雲を、物思いの季節は休みに入った自然の中を、悲しい時は悲しい景色を。

やってみたいことがある。新幹線をはしからはしまで一気に乗りたい。函館から鹿児島まで。咲く花々も、山のいただきの色も、川に沿ったすすきの群れの大きさも、屋根瓦の粘土もガードレールも。動く景色の中の暮らしをつないで感じたい。

これは一人旅がいいのか二人旅がいいのか。見つけたことを一緒に語りたいような、無粋なおしゃべりはいらないような。

食事はどうするのがいいか。少し前の駅の味を後から食べるのがいいのか、やっぱりご当地で熱いものは熱いうちにがいいのか。どこででも食べられるものであきらめたくない。

こんなことを考えながら見慣れた景色を眺めてる。いつも通過しているだけなのに何だかよく知っている気分。この店は最近できたとか、いつも大きなダンプが停まっているとか、あのお寺の前にはいつも墨の字が貼ってあるとか。そうそう、この橋を渡った家の庭にはこの週末に鯉のぼりが立つはず。去年も一昨年ま4月はじめの週末だったから。

誕生日

きょうは吉田拓郎さんの誕生日。おめでとうございます。拓郎さんが生まれていなかったら僕はどんな大人になっていたんだろう。なんて考えないけれど,拓郎さんと同じ時代を生きていることがうれしい。拓郎さんの「今」と「今の拓郎さん」を知っていることは僕の自慢だ。

春らんまん

ブルペン

はじめて聞く高校名。そのアルプスの手前のブルペンが見える最前列に座った。二桁の背番号のバッテリーの声が聞こえる。汚れることがないかもしれないユニホームが春の日差しに光る。仲間が走るダイヤモンドをどんな想いで見ているんだろう。守りも攻撃もないここにキャッチボールの音が響く。

右に左に首を動かしながら僕はその白球を眺めている。故郷から持ってきた練習球が甲子園の土で汚れる。それだけが思い出になるかもしれない。それでもブルペンの音はやまない。

帰り道。きれいに爪を切った15番の右手の指が頭からはなれない。

大志を抱いて

エルムの森からの風は僕を少年にする。こんなときは子どもに戻りたくなる。

オープン戦

BIG N。いつもは高校球児の晴れの舞台をきょうはプロが走る。テレビで見る顔がきょうは親しい人のように感じられる。非日常。レフト側を走る長崎本線の青い列車もどことなくぎこちなく見える。

ジャイアンツ対ホークス。打球が速い。捕球してからの送球に揺れがない。一瞬の無駄も隙もないプレーが続く。応援団のトランペットも自在に鳴り響く。

だけど。

だけど,やっぱりここには高校球児が似合う。

教え子!なんておそれおおくて

大阪で小学校5年6年と担任したN君からメールが届いた。サラダ学級と名付けたあの頃は、本当に毎日が記念日だった。そのN君は今,大学の研究者としてロボットの研究をしている。ロボット工学を小学生にも語っているらしい。充実した日常がメールから伝わる。新しい生命も授かったとのこと。ぜんぶ,まるごと,おめでとう!だ。

そのメールに,サラダ学級のO君の近況が綴ってあった。「ザ・たこさん」というバンドで楽器を弾いているらしい。トヨタのCMで聴くことができるとのこと。

https://www.youtube.com/watch?

かっこいい、帽子をかぶってうつむき加減にはにかむ姿はあの時のまんまだ。20年ぶりに見た動くサラダ学級。きょうも記念日だ。

教え子,なんて,恐れ多くて言えない。同じ星に生きる命として,僕も誇り高く生きていきたい。九州の片隅で。

かっこいいから大丈夫♪

三人で語る時間

熊本での勉強会のあと。一杯だけと言いながら語り合う。僕の目の前にいるのは晴れ舞台を何度も経験している二人の男。

この先生たちの授業を見るために何度も熊本に通った。研究会では全体が見える位置からも黒板のすぐ横からも子どもの息づかいがわかるところに座っても参観した。魅力的だ。丁寧だ。子どもと時間を創っている。いつもいつも満足感と焦燥感と,そして勝手な親近感をもって帰路についていた。

その二人が今,目の前に居る。一緒に語っているこの時間が,あの頃から考えれば信じられないことでありながら,約束されていたことであるようだ。三人で語るこの時間に僕は酔っている。

ふたつのことを考える

きょうは朝から会議。9時30分から一本、10時00分から大事な案件。そのあとの小さな話し合いはちゃっちゃと済ませた。13時00分からのときはため息ひとつ。15時00分からのも思いのほか長く、研究室に戻ったのは17時前。そのあとは楽しみにしていたひととき。

とは言え、6本。会議が6連続。きょうはずっと座っていた。

座っているあいだ、僕が考えていたのは先日来、切り倒したり分けてもらったりした丸太。丸太を切るチェーンソー。チェーンソーのソーチェーンの目立ての仕方。丸太を切り分けた薪の割り方。割った薪の積み方。

ふたつのことを同時に考えると、3つ目のことが気になってくる。

そんな気分の3月第1月曜の教授会。ふうっとひと息!

ちょっと嵐山

言い方は軽すぎるかも知れないけれど、「ちょっと寄っていいですか」と言える心の距離がいい。「また寄ってください」と見送ってもらえるのが心地いい。

そんな心やすさとはまったく違う「いい授業への情熱」があるからなおいい。また来たくなるよ嵐山。

自分の考えを語るには

熊本にやってきた。無理を言って授業を見せてもらえることになった。この学校の研究発表会や九州の研究会では表舞台に立つ授業者の普段の授業を見ることができる。わくわくするなんてことばが安っぽい。教室に居られることを有り難いと感じる。子どもと先生のことばの事実をリアルタイムに共有できることが尊い。ぼくは,ひっそりと教室の壁になろうと心がけた。

3年生の「おにたのぼうし」,2年生の「ニャーゴ」。もう何度も何度も参観した作品だ。繰り返し読んだ作品だ。しかし,きょうは違う。この二つの物語は,決して「扱われる作品」ではなく,自分の考えを語るための学習材である。

教室のことばに「わたし」がある。「ぼくは」から語り始められる。先生の問いの答え見つけの授業ではない。先生に自分の考えを語っている。見事だ。見ごたえのある授業だ。子どもにとって考えがい、語りがい、聞きがいのある授業だ。

授業後,給食までの時間は贅沢だった。授業を終えたばかりの二人の授業者を独占した。小さな部屋に3人の声が重なる。終えたばかり,見たばかりの子どもの姿,子どもの声が再現される。そして,そこに教室で授業をはこんだ指導者としての観察や,意図,願いが込められる。贅沢というほかない。僕は一人のファンとして,この二人の先生の事実を聞き,語り,記録した。

彼らもまた,自分の考えを情熱の中で語っていた。

元気です!

豊前市K中学校のN先生!お元気ですか。最近は「たつログ」も野球話題が少なくなったでしょ。豊前市の研究会,本当にすてきです!

北九州市K中学校のO先生!お元気ですか。T’s sheet の新しいのができましたよ。いよいよですね。

大分市M小学校のM先生!お元気ですか。春からは授業研究にご一緒できそうです。楽しみがいっぱいです。

鹿児島県出水地区T小学校のT先生!お元気ですか。実践報告のことでたくさん話がしたいです。わくわくしています。

長崎市O中学校のK先生!お元気ですか。魅力的な単元づくりを楽しんでいますか。I中学校のT先生!お元気ですか!あの生徒たち,もうすぐ入試ですね。応援しています!

熊本市F小学校のS先生,S先生,N先生!まだまだたくさん刺激を共有しましょう。今週もよろしく!

みなさんと,多くの仲間たちと授業を語りたいです。達富,元気です。

風が吹いている

北摂。ここにも国語教室を創ろうとする志士ががいた。休みの日の5年の教室は志士の熱い想いで上着さえいらない。おやつ係が準備してくれたチョコレートやカステラに手を伸ばす時間さえないくらい食いついてくる若い志士に僕も熱くなる。

「どの子も」。このことばにつきる。「どの子にも」。このことばを忘れてはいけない。だから僕たちはいつだって熱いままでいられるし,熱く居つづけたくなる。光の届かない海の深いそこで時を刻むのではなく,波打ちぎわで力をみがき,明日という大きな大地へと子どもをいざなう。

そう,どの子にも風が吹いている。

あくなきひたむきさ、優劣の彼方へ

「こんにちは」が重なる。重なる「こんにちは」が響き合う。その響きの中に僕の「こんにちは」も入り込んでいる。凛とした学校は挨拶と部活と掃除が光ってる。いい授業はここから生まれる。

大きな身体の不器用そうな男、M。実は不器用ではない。この不器用そうな立ち方は誠実さの上にある。冷たい水の入ったバケツを横に畳んだ雑巾を動かす手はしなやかで無駄がない。背中合わせにかがんでいる男子生徒の動きはMとまるで同じだ。

して見せている。やらせて考えさせている。考えさせて身につけさせている。

教室で育みたいことがブリキのバケツの中からあふれている。授業前に校舎をひとまわりして全生徒の掃除の姿を見ることができた僕はもうかなり満足していた。

学校玄関に立てられた見事な墨書。教室前に飾られた愛くるしいボード。「ようこそ達富先生」から伝わるのは形ばかりではない。心の声。そう,ブリキのバケツから出てきたことばだ。そのことばに僕の心ははずむ。。

授業、それは教室という大きな布。縦糸と横糸の主人公は言うまでもない。小さくまとめることも大きく広げることもできる。結果的に畳まれることもあれば学び手を包み込むこともある。学び手を優劣の彼方へ乗せて行ける白い雲のようになることだってある。

Mと生徒の50分。身体を不器用そうに動かす器用な大男が、ここまで細かい仕事をするかというほどに大きな布を織りなしていた。生徒に届けることば。生徒はMが何を言うかぜんぶ知っている。分かっている。それなのにMのことばを待っている。予想通りの声を聞いて安心している。Mも分かっている。生徒の心をつかんでる。生徒のくちもとがいつ緩むか、生徒がなぜ書き出せるのか、生徒がそれ以上の力を出しつつあるのかをぜんぶ知っている。どうすれば出し切れるようになるのかをつかんでる。その教師としてのひたむきさがここにある。大村先生の「優劣の彼方へ」と重なる。できる子、できない子ではない。みんなやってる。どの子も学んでいる。それがあたりまえの教室。

僕はMの応援団の一人として、Mのファンの一人として、お金のないパトロンとして教室に居るつもりだった。だけど、僕はひとりぼっちだった。置物のような無機質なモノと化していた。この教室には僕の居場所はない。いや、Mと生徒以外の誰もがここではモノだ。

それなのに、この心地よい疎外感は何なんだろう。置いてけぼりの気持ちよさは何なんだろう。

目の前で繰り広げられる伸びやかな布がつくる事実。その布の中に入ろうとは思わないし、その布の上に乗れるとも思えっていない。ただこうしてMとすべての生徒の真剣で丁寧な授業という営みのごく近いところに居られたことだけで十分だった。

といいつつ、この次は部活という帆布が織りなす営みに近づいてやろうと作戦をたくらんでいる。

そんなにいそぐな、あわてるな

この日を楽しみにしていたし、この日を大切にしていた。佐賀大学に勤めてはじめてのゼミ生の教室に僕は立っている。

60の瞳が僕を見てる。僕はとびっきりの声を届けようとむしろ落ち着いていた。小学校4年生は何度も受けもった。やんちゃでデリケート、やさしくて横着、大好きで愛おしくて。この教室の4年生も最高に魅力的なまなざしで僕を迎えてくれた。

話したいことはたくさんある。話せることもたくさんある。そうすることで教室を僕の雰囲気にしていこうと思っていた。そう、思っていた。

無用!そう、無用。

何なんだろう、この一体感。教室はしなやかさをもった一体感に包まれている。馴染みのない僕を受け入れてくれるしなやかさ。はじめての僕を一緒にしてくれる一体感。

じゃあ、国語!そう、授業。

語彙の学習をしたかった。「はじめまして」のクラスに語彙学習はふさわしくないかもしれないけれどできそうな気がする。

「ちいちゃんのかげおくり」は悲しいお話なんだけど、悲しいだけじゃなくてうれしいところもある。だけど、うれしいということばをつかうのはどうかと思うんです。どんなことばがあるか、先生、教えてください。

窓側のいちばん後ろの席の男の子が手をあげて僕にたずねた。「はじめまして」の時間にこんなやりとりができるんだ。この教室の「毎日」がくっきりと見えるようだ。

いい教室をつくりあげたね。

僕は、にこにこ+そわそわ+わくわく+ドキドキしているゆき先生としゃべりたくてしゃべりたくてうずうずしている男前とべっぴんさんの4年生を交互に見ながら、僕が担任していたクラスでいちばん流行った僕の口ぐせをプレゼントした。

「そんなにいそぐな、あわてるな!」

僕は今、勇気を覚えて

晴れの舞台は子どもたちにも教師たちにも同じように分け隔てなく与えられた。それは何よりも尊いことだと思う。

思ったほどにグループがはずまなかったクラス、いつもの力を発揮できたクラス、いつも以上に学びを深められたクラス。

いろいろあるからリアリティがある。これが教室の事実である。

「僕の授業の何がいけなかったんですか」、「どうしてうまくいったのか分からないんですが」「もっといい授業をしたいんですが」。

こんな問いが繰り返された今夜の懇親会。あなたたちの授業がまぎれもない教室の事実だったから生まれた問いである。

事実を謙虚に語れる教師たちに惜しみない拍手を。

もうひとつ。西岡加名恵講演は圧巻だった。難しく感じさせることなく、ほんとうに平易平明な話の運び方に、むしろ、「ほくはなんて理解力があるんだろう」って思いそうになってしまう。聴衆の一人一人に熱気のきざしが見られたのがうれしい。この地に西岡ファンがまた増えた。明日の授業を考え、この講演に学ぶひたむきな教師たちにも惜しみない拍手を。

そして西岡加名恵先生に感謝を。

ひたむきということ

明日はひとつの晴れ舞台。だから何かよそいきになるというわけではない。同じようにプリントを印刷し、カードをはさみで切り、机を並べる。

普段着の中に凛々しい美しさがある。そんな中、ベテランの教師がほうきを持ち、廊下を丁寧にはいている。暗くなった廊下が光っていくのが分かる。こんな仕事こそが子どもの日常に響く。

明日、ここに集まる子どもたちは大きな晴れ舞台に学びをつくるに違いない。本庄小が輝いている。

正直だったから

ただひとつのこと。ただそれだけ。

いい授業をしたい。いい授業に子どもを。いい授業で子どもを。いい授業。

自分がすることだけではない。いい授業があたりまえになるといい。どの子どももいい授業に学べるといい。毎日がいい授業であふれるといい。

それだけ。それだけだから、そのことに向かって僕たちは膝をつき合わせている。それだけ。それだけなんだ。

それがどこの地であっても。誰とであっても。そんなことは関係ない。いい授業をしたい愚直な先生と僕は歩いていきたい。それだけ。ただそれだけ。

最終列車に僕は少し弱気になったり、少し意地を張ったり、少し悲しくなったりしながら、やっぱり僕はいい授業を探してる。いい授業にあこがれている。

僕のほしかったもの

ほんとうなら、いま、僕の目の前にいるこの男たちは眩しい舞台の上に立つ人たち。ほんとうなら、声をかけることもできない輝かしい人たち。ほんとうなら、僕はこの先生たちの授業を見て大いに学びこっそり真似をして自分の学級を高めることに喜びを感じていたはず。

いつのまにか、この英雄たちと語り盃を交わし志を共有できる仲になっている。僕はこの奇跡に驚き、感謝し、はずむ気持ちに酔っている。

熊本の夜はいつまでもいつまでも優しく男たちを包んでくれている。今夜の5人の乾杯はかけがえのない始まりだと信じてる。

かかりつけのお医者

身体は丈夫なほうで、子どもの頃からかかりつけのお医者というのはなかったけど、「かかりつけのお医者さんが言うには」って言ってみたかった。

そんな僕が40を過ぎてからかかりつけのお医者をもつようになった。歳といい背格好といい、思い描いていた通りのこの先生を僕はひと目で好きになった。酒の席でも親戚との場でも、話題が途切れると「ところで、先日、かかりつけのお医者がさあ」と切り出すのである。もう、完璧なまでにできあがった「かかりつけのお医者シリーズ」の脚本の数は片手では足りない。

そんなかかりつけのお医者に会ってきた。僕が10の歳をとるのと同じように、先生も10だけ歳を重ねてるわけだけど、この歳のとりかたがまた抜群にいい。申し訳ないけれど、ぼく専属のかかりつけのお医者としてとっておきたいくらいだ。

帰りぎわ、「私のところに来るのは具合が悪い時だけでいいですよ。」と言われたとき、もしかするとぼくは先生のお気に入りの患者の一人かもしれないぞ、と思った。

確かにお土産を下げて現れる患者は珍しいに違いない。

シーボルトとうなぎ

みかん色の屋根の高い窓から湯けむりが流れる。大村屋のそばにかかる橋からのこの景色が好きだ。春を思わせるやさしい日差しが思いのほか長湯にさせたのか、火照るからだに橋の上を舞う風が心地よい。

足湯を楽しむ家族づれを包むように炭焼きのいい匂いがただよう。土用の丑だけが食べどきじやない。したたる脂に大きくなる炭の炎の回数をかぞえながら待つのもいい。

こんなぜいたくな土曜日は突然やってくる。

仲間うちだから

この地に住んでこの地で動いてこの地を楽しめるようになってきた実感は、この仲間うちのことば。

初春の会という趣深い名前の、だけど実のところはがぶ飲みの会。二軒目のお酒の味は覚えていないけど、心ゆるせる仲間うちのことばが耳に残る終列車。

次は観梅の会やんね、の約束が明日からのこの地を待ち遠しいものにする。

JRローカル線

都会の人混みからはずっと離れたローカル線。

受験生の広げた線だらけの参考書の横に座っていると、

春不遠。

そうそう、今年もよろしく

今夜は久しぶり勉強会。昨年末以来の研究仲間がやってきた。もちろん僕は朝からそわそわしてソファーを掃除したり机を拭いたり香を焚いたりして夕方6時を待った。

二人の登場、「今年もよろしくお願いします!」

それは年賀が今になったことの気恥ずかしさではなく、さあ始めましょうのことば。互いに胸を借り、胸を貸し、胸を合わせて始まるこれからの物語。

「もちろん、こちらこそ」以外のことばが出てこなかった僕は準備不足を感じながら、拭き残した書棚のほこりを横目に「いつも元気でないとあかんなあ」とだけ付け加えた。

年末においた壁際のりんごがよっつ。食べ頃を逃して飾りになってしまっている。部屋に残ったかすかな爽やかさは彼らが残していったものかりんごのにおいかはわからないけれど遅ればせながら閉まったドアに「もちろん、こちらこそよろしく」ってつぶやいてみた。

そうか、「よろしく」っていうのが必要だったんだ。そうなんだ。ぼくはよろしくしたいし、よろしくされたいのかもしれない。だけど、「よろしく」って、そのことの前と後のことだよなあ、「今、よろしくしてるぞ、されてるぞ、」なんて思ったことない。

今年の勉強会が、がぶ飲みの会が、「よろしく」のあふれる時間になりますように。

夢よ多かれ

帰り道。高等学校の前を通って帰ろうと決めていた。少し回り道をすれば7つの校舎を巡れる。

カーテン越しに明かりが漏れている部屋が職員室。戦いきった君たちの応援団はこれからが正念場。通過するつもりが車をとめてカーテンに映る人影の動作に見入る。うつむいた影よりおおまたに歩く影がいい。腕を組む動きより頭をかくしぐさより両手をぽんと打ってほしい。

コンビニの大きな袋を両手に下げたジャージ姿の若い先生が帰ってきた。夜はまだまだこれから。

ルームミラー越し、職員室の灯りがにじむ。

戦う君のことを

きょう,キャンパスにバスが並んでいた。高校名を書いたバスが連なっていた。そう,明日の下見。

共通一次試験世代のぼくも,センター試験に挑む君もおんなじ瞬間を人生という一部分に刻んでいる。

「いいかあ。明日だけじゃないけど,明日も大事だぞ。明日よりもずっと大事だった今日までをもっと大事にするために,そして,もっともっと大事な明後日を作るために,やっぱり明日は大事なんだぞ。」

ぼくは目の前の受験生みんなの応援団長でいたいと思う。戦う君のことを輝くしく頼もしくそして愛おしく思っている。

ファイト!戦う君のことを,

東へ西へ

旅の途中は考えることがいっぱい。食べることも飲むこともいっぱい。そして話したいことはさらにいっぱい。

だから旅が好きだ。東へ西へと僕の旅ははてしなく続く。

日曜日を一緒に

雨上がりの日曜日は二倍お得な気分になる。雨音を聞きながら部屋にこもれる午前。雫が光る庭を歩ける午後。どちらが好きかというのではなく、どちらも心地いいというお得な気持ち。大村湾からの潮のにおいにさらに贅沢な気持ちになれる。

きょうの静かな雨音はF♯。春のような光に照らされた向こう岸はトパーズイエロー。

新聞の書評欄を読んで迷わず買った本が届くまできょうの音と色を見事に言い表す語彙を見つけることにしよう、と思って手を洗っていたら空にいちばん星。空港に降りて行く飛行機の赤い灯りが星の横に線を引くの見ている背中に結びの一番のテレビの声。

日曜日は朝から夕方までとにかく楽しい。

ひさかたの

きょうの日差しはとっておきたいくらいやわらかかった。やさしかった。なつかしかった。有明につながる空の色までがやわらかく,やさしく,なつかしかった。こんなときは窓を開けるのがいちばん。

研究室のブラインドも大きく開ける。はだかんぼのラクウショウの枝を通り抜ける冷たい風も,この日差しのおかげでやわらかくてやさしい風になっている。ぼくはこの100点満点の日差しと冬の空と恥ずかしそうな風に大満足だった。こんな金曜日はカレンダーに〇印をつけておくことにしている。

夕暮れとキャッチボール

50を過ぎているんだから無理はできない。だけどキャッチボールは外せない。明るい空の下だと,ついついペースを上げてしまう。100球,200球なんてすぐだ。もちろん振りかぶるようなキャッチボールではないけど。

4月から10月までのキャッチボールとオフシーズンの投げ方とはぜんぜん違っている。なかでも気に入っているのが夕暮れどきのキャッチボール。日が沈むのを見ながら,カラスが帰るのを聞きながら,ゆっくりと投げることができる。今夜の肴のことを大声で話しながらのキャッチボールはなかなか趣がある。

晩酌。腫れぼったい肩と少し割れた爪を見ながらの一杯は格別だ。

美山の風姿庵

梅ひらく

紅梅のつぼみがひとつふたつ開いている北の天満宮の参道を歩く。かつては毎日の遊び場所だったこの参道だけど,今は,年に一度おとずれる初詣の道になっている。

二礼二拍手一礼,だれもが同じような所作を繰り返しているけれど,祈っていることばはひとりひとりの「らしさ」いっぱいの願いのはず。と,僕も手を合わせた。クリスマスのミサとは違う空気。透き通る青空を網の目に分ける銀杏の小枝の隙間を鳥が飛ぶ。大きな青空は小さな欠片がぎっしりと合わさってできているのかもしれない。それなら今年の僕は小さな日々をちゃんと並べて大きな一枚にちゃんと広げることにしよう。

春風献上。

はつはるの

朝からストーブを焚く。屠蘇風呂。そしてお雑煮,年賀状,初詣。きょうは車を運転するからお屠蘇はなし。

同じことを同じ時間に同じように繰り返すのがお正月。同じことを同じようにして年を重ねる。長生きしたいなんてまったく思わないけれど,人に迷惑かけたくないから今年もよい一年になりますように。

今年は昨年より音無しくして日々を無難に無難に過ごそうと思ってる。ちゃんとしてみんなに迷惑かけないしようと決めている。

年の瀬

きょうは日が落ちるまで、いや、日が落ちてもなお玄関をみがいていた。朝からなんやかんやと動き続け、庭掃除、みぞ掃除、草払い、クルマ掃除を終えて、最後は玄関をみがき続けていた。デッキブラシで。

デッキブラシといえば魔女の宅急便を思い出す。「あのデッキブラシ、わしが貸したんじゃぞ!」のセリフが大好きだった。そんなことを思い出しながら、ずっと玄関をみがいていた。ここ20年ほどのことを思いつくままに考えながら。

やりたいこととできることが重ならない。このもどかしさ、この憤り、このやるせなさ、このいらだち、このはかなさはなんなんだろう。とりわけこの4年ほどの落ち着き悪さは何処から来るんだろう。

僕の本当、本当の僕は何処にいるんだろう。お正月前日は自分が小さく見える。

がぶ飲みの会と終電

がぶ飲みの会の日は終電。カルピスソーダを持って最終の特急に乗る。急に酔いが回ってくるのを楽しみながら,連中とのひとつひとつの会話を繰り返す。「いいこと言うなあ」「うまいこと言ったなあ」があふれる。

さて,終着駅でうまくタクシーに乗ることができるかどうか。これが「年忘れのがぶ飲みの会+終電」の結びの一番。今年の年忘れの会がすべて終わった。次は「はつ春のがぶ飲みの会」。

薪をつくる仕事

薪ストーブの暖かさは人をやさしくする。一人で炎を見つめる時間だって,家族で語り合うときだって,薪ストーブがことばを包み込んでくれている気がする。11月の紅葉が落ちる頃から,山桜のつぼみをほどく風が吹くまで,我が家は薪ストーブと一緒に時を送る。

だからこそ,年中,薪の仕事が絶えない。木のある暮らしそのものだ。チェンソーの音がすれば手伝いに行く。遠くに昨日まで見えなかった山肌が見えたら倒した木を分けてもらいに行く。床屋でもさりげなく話題に出して情報を集める。お気に入りのチェンソーで45センチに切る。油圧の薪割り機も持ってる。二つに割るか,四本に割るか。風を通す積み方だって覚えた。とかげのマンションのように我が家の薪小屋には樫の木が美しく積み上げられている。そして,1年半から2年。薪ができあがる。

きょうは焚きつけ用に木っ端を割った。これは力仕事ではなく,名人芸。自在に太さを加減して木っ端を裁く。暖かい冬の日にもってこいの仕事だ。

手間と暇。そんな僕にこたえてくれるように,薪ストーブはいつまでも語りかけてくる。そんな時間,暖の前のウイスキーはたまらない。

海色のセーターとマリア様

12月24日。仲間からもらった海色のセーターを着て出かけた。大村のバッティングセンターで100球ほど打って、長崎に向かった。

思いのほか球がよく見えたので少し速めのスピードに挑戦したけれど、おもしろいようにジャストミート。新しく買ったMIZUNOのバットが手に馴染む。セーターの下の汗ばんだ背中が懐かしい。

夏に暑い坂をのぼったとき以来の浦上。冬の傾きかかった陽射しにステンドグラスがやわらかく光ってる。この信心深くない僕にもマリア様は同じようにやさしいような気がする。また暑くなったら来ますからと坂を降りた。上着なしのセーター姿でも寒くないのは暖冬だからじゃない。

君の名は。上手くつくってあるなあと感心。ジグソーしているストーリーを紡ぐことを任されているような気持ちになる。上手いなあ、よかったなあを繰り返しながら飲むビールはなお美味い。昼間の茶碗蒸しも夕方の餃子も長崎はなんでも美味しい。新しいセーターにビールの雫が落ちたこと以外は100点満点のクリスマスイブ。

バッティングの筋肉痛はクリスマスが終わったころにやってくるのかな、と大村湾沿いの帰り道。暗い車内にセーターも群青色。

見知らぬ旅人に

SONGS。14の頃から追い続けてきた人に逢えた今夜。僕は何もできない男だと分かっていながら吹き抜けるような風にあこがれていた。歌が力をもってもだめなんだよ、自分に力がなければのめり込むだけだよ、と習ったのは1984年。以来、しるべなき明日へ向かって進まなきゃと、下手くそは練習するしかないと、まにあうかもしれないと風を追いかけてきた。

今夜、少しだけ、ほんの少しだけ元気です。

語ることと聞くこととわかり合うこと

今週は「年忘れウィーク」。がぶがぶ飲んだ。そしてじっくり語った。目の前に居る友や隣にものわかりの悪い人,手を伸ばせばふれられる仲間,みんな大事な大事な人だ。僕だって聞きのがさないよっていう気持ちがいっぱいだけど,ちゃんと届けるよというまなざしで語ってくれる姿に熱くなる。達富さん,聞き落としたっていいですよ,なんども語りますからって相手も熱くなっている。

終電で帰った日もある。大学近くのホテルに泊まった夜もある。一年間をずらりと並べて語る。一年間のことばぎゅっとまあるくして聞く。そしたら透き通ったみたいにわかり合える。いいなあこの空間。この仲間内の時間。

語ることと聞くこととわかり合うことは笑顔になることなんだなあと,しみじみうれしくなった今週。年の瀬はいいもんだ。

お寺の和尚さんが黒板に字を書きます?

僕のゼミの修了生にお寺の和尚さんになった男がいる。この若い和尚,とにかくいい男で頼れる男。敬愛する弟子の一人だ。

小学校教員専修免許をもったこの和尚から相談があった。「3月に住職たちに板書の仕方を語ってくれませんか。このごろは説法のときに効果的な板書をしたいと思うようになることが多いんです。」とのこと。

板書に大事なのは文字の美しさや配置の巧みさよりも,一枚の大きな板に込められた精神だ。教師の意図と教室の学びの軌跡だ。和尚さんたちに語るなんて,僕にこの仕事は大きすぎるよと断ったのだが,若い坊主の三顧の礼。学生時代から手のかかる,それでいてかわいくて仕方のないこの若い和尚に押し切られてしまった。

いま,お寺の和尚さんたちを前にした3時間をもらった僕は思案中。和尚に説教は不可能,話すだけは無粋,手習いをさせるのもお門違い。むくむくと沸き上がる考えは単元学習。そう,お寺の和尚さんたちとの3時間の単元学習。なかなかいい考えだ,と画策中。

まずは育成を目指す資質や能力。これは「伝えることと伝わること -板書と語り-」。次に学習材。実は少し前から気になっているものがある。2011年からとっておいたもの。文春新書の『弔辞 劇的な人生を送る言葉』を使いたくて仕方がない。

考える語彙,語る語彙

苛酷な現実社会/社会の圧力や理不尽さ/まさに当時の中国の社会の現実を物語っている

「父でもできる」わけではなく、「母にしかできないこと」だから母が紹介をして、父は出てこない設定なのだ

「私」は現実から目をそらしていたわけではなく現実に気づいてなかったことをルントウに気づかされたのだ

この場面設定は「私」の気持ちの上下を激しくすることで、寂しい情景を強調させている

寂しい場面設定はまさに「私」の憂鬱と落胆を意味する

こんな語彙が教室にあふれている。31人の瞳が輝き,声が共有されている。

今年いちばんの寒さに包まれた今朝の長崎市の朝。公立中学校のこの教室は語彙の情熱と冷静に寒さも感じない。生徒の誠実な学びがひとつのまとまりをつくる。

僕はその教室にいられたことが幸せだった。

まだまだあかん

ゆうべの夢に大村はま先生,登場。そして厳しいことをおっしゃった。だから今朝はしょげている。

まだまだあかんなあ。

なぜ,大村先生が,

分かっている。明日の中学校での授業が不安なんだ。

その不安が新しい単元をつくるんですよ,とおっしゃった。生徒は完璧な自信をもった先生ではないほうが近づきやすいんですよ,ともおっしゃった。でも不安は気持ちいいものではないし,自分がちっちゃくなってしまいそうなんですよ,と言おうとしたら目が覚めた。

しょげている僕が大学生に「授業」を語っている。これもあかんことやなあ,って分かってる。

うみたまご

ついつい夢中になったうみたまご。鯖と鯵が同じ水槽に泳いでいた。寿司屋の生け簀じゃないから鯖も鯵も幸せな顔をしていた。

嵐山の紅葉に照らされて

ホームグランドってことばがぴったりだ,と新幹線から降りたときにそう思った。山陰線のホームに急ぐ。いつもの立ち食いそばを平らげて嵯峨嵐山に向かう。

授業はもちろん,参会の先生方とのおしゃべり,懐かしい顔,どれも魅力的だ。きょうまで誠実に歩んでこられたこの小学校の職員室の力がひとつにまとまった本当にすてきな研究発表会だった。「みんな」ということばでくくりたくないけれど,本当に「みんな」がよかった。

この機会をくださったのも縁,これからのことを約束したのも縁。京都に働いてよかった。縁。縁ある者は万里を越えてつながっている。

もうひとつの宴。これも最高だった。教頭先生,惚れてしまいました!

これからもご一緒させていただけるならこんなにうれしいことはありません。ありがとうございました。嵐山小学校の紅葉に照らされて,子どもの声に照らされて,職員室の力に照らされて,今年いちばんの秋の一日になりました。

余韻

まだ鹿児島の余韻に浸ってる。帰り道にもらった「薩摩島美人」と「一どん」の瓶を眺めながら。

悪友

M。ぼくの悪友。すこぶるいい奴。15歳をまるごと抱え込むいい奴。授業に体当たりするいい奴。人懐っこさがあふれる子どもみたいな笑顔に包まれる。

そしてMの親友Fさん。指をくわえなくても指笛を鳴らす粋な奴。オーケストラのように指で奏でるFさんの唇にみとれる。

焼酎が波打つ盃を離さず語るY氏。輝く海に負けないくらい透き通った瞳のやんちゃな男。こぼれてくる地元の言葉に憧れる。

しなやかなK。誠実なK。語っても語っても問い続ける強い心に真剣勝負。あなたは大きくなるよとひとりごと。

そしてO。絶妙なコーディネート。朝いちばんの朝顔のようでもあり、夕暮れの酔芙蓉のようでもある。細やかな気づかいにありがとう。

悪友たちとの鹿児島の夜は日付をまたいだ。中央駅の照明も落ちる頃、僕たちは気温7度の夜を歩いてる。

ありがとうをこのままここに置いて帰りたい。戻って来たいから。

仕事のあとの新幹線

ふたコマ授業をしてからの移動。JR佐賀駅まで送ってもらって快適に在来線。新鳥栖でのわずかな乗り換え時間に飲み物を買う間もなし。すべりこんできた新幹線の灯りもシートもぼくのジャケットと同系色。夜の九州を南にすすむ。

悪くない。こういう時間は悪くない。九州を南に進んでいるこの新幹線の中を僕はずいぶん気に入ってる。ビールじゃなく車内で買ったコカコーラを飲んでいるのも気に入ってる。

さあ,明日は霧島。

海の色のセーター

海の色のセーターが目の前にある。お気に入り,Papasのセーター。襟元に小さなボタンのついたおしゃれなセーター。いつもの仲間からの贈り物だ。

すてきなものを届けてくださいました。

なんでもないことをしているだけで,このような贈り物をいただけるなんてもったいないことです。

まだ袖を通してはいませんが,眺めているだけで,すっかりこのセーターが気に入ってしまっています。

クリスマスのミサの時に着ていこうと決めているのです。

ほんとうにありがとうございました。

みなさんと出会えたことが佐賀に来てのいちばんの幸せです。この幸せがずっと続きますように。

みなさんにとってすてきなクリスマスになりますように。

たんすの上に置いてある海色のセーター。眺めては手のひらでぽんぽんとしている。ぽんぽんとしても黙ってるこの海の色のセーターをぼくはかなり気に入ってる。もう少しぽんぽんとしていると仲間の声がするかもしれない。

授業という時間

有朋自遠方来不亦楽乎

こんな便りが届いた。K氏からだ。僕は彼の授業を見てこんなことを伝えた。

授業中に黒板を見つめてしばし考えていましたよね。それこそ子どもに背を向けて。そしてすぐに子どもの中に入って行きましたよね、グループで話し合っている中に。そして、再び、黒板の前に来てうんうん言いながら頭をかいていましたよね。深い観察と瞬時の判断と運び方の比較と見通しの柔らかな扱いですよね。教師のあの姿が必要なんですよね。あの時、先生の背中が見えている間、先生が頭をかいている間、子どもは僕たちはいろいろ考えていてもいいんだって思っていたと思いますよ。

K氏の授業はライブだ。計算高いものではない。出たとこ勝負という感もある。しかしふところ深いし、あたたかな思慮がある。そんな45分を見て参観者は熱くなる。

だからこそ、授業の事実を見る力を高めたい。自分の枠組みだけで授業を見るなんてつまらない。そんなことをしている限り、自分の授業が最高のものであり続けてしまう。隣に自分とは違う授業の事実をとらえる人がほしい。そして、授業者とその人と三人で語り合う時間が必要だ。

この日、僕の65センチ隣には教育心理学から見事に授業の事実をとらえる友がいた。授業後、65センチの間隔で授業を語りながら廊下を歩く贅沢をもらった。

K氏からの便りは続く。

「二択の問い」は、考える契機を与えるものであり、解は必ずどちらかである必要はないと私も考えています。「?」で終わる授業にも手応えを感じています。「考える子を育む」には、問い続ける体力が必要だと思うからです。だから、明日の授業で、子どもたちがどんな考えを表出してくれるのかとても楽しみです。40分もかけて単元の学びを子どもたちがふり返ります。「先生がはりきって答えを言っちゃう」ことがないように気をつけます。

K氏の授業はとにかく魅力的なライブだ。

十六夜

ゆうべ,大きなお月さんを見逃したから今夜の月見酒を楽しみにしていた。

僕は太陽よりも月。子どもの頃からずっとそうだった。大きくなってからもそうだし,今でもそう思っている。誰かを照らすことなどできない。照らしてもらうだけ。照らしてもらっても上手くいかないことも少なくない。だけど,月が好きだ。

満月はむしろまぶしいくらいより隠れているほうがいい。薄雲の向こうのお月さんは奥ゆかしい。小さくなっていくお月さんは心細くなるけど,自分を見ているよう。暗闇の月は安心できる。数日すれば細い眉のような月に出会える。上弦の月はもちろん俳句でもひねりつつ熱燗。

月のようになりたい。あこがれている人は風になりたいって言ってたけど,僕はやっぱり月になりたい。

カヤックに身を預けておむすび

小春日和。こんな日はカヤックで海に出る。おむすびを持って。カヤックにあたる波の音まであたたかい。

向こうに見える西彼の山並みが藍色に光る。大村湾の風は薄紅色。おむすびはほんのり玉葱色。

永遠の憧れ

長崎での仕事を終え,奈良からの友人と一献の盃。

一軒目,馴染みの餃子の店でピッチング練習。

二軒目,郷土料理と茶碗蒸しを肴に互いのこれまでとこれからを語り合う。

三軒目,

おでん屋の暖簾の向こうに,えっ?かつての教え子「慎太郎」の姿。

この偶然の再会はうれしいというより信じられない瞬間だった。まさに身震いしたらしかったという感じ。ルントウの言葉に身震いしたシュンちゃんは悲しみの身震いだったのだろうが,ぼくのは驚愕の身震いだ。神秘の宝庫だった五島の小さな英雄が目の前で焼酎を飲んでる。

慎太郎は僕にとっては永遠の小僧でもあり、生涯の憧れでもある。この心震える感動は僕のかけがえのない仲間であり教え子がつくってくれた。ますますこいつに惚れてしまう。

「おい,慎太郎!ちゃんと生きていかんばぞ!先生もちゃんと生きっけん!」

ありがとう,って。

31人の中学生との5時間が終わった。ありがとう,っていう言葉しかなかったから,ありがとうって,言ったけど,もっとぴったりな言葉があったはず。だけど,この「ありがとう」も気に入っている。だって,ありがとうって言わなくっても,ありがとうが教室にいっぱい溢れていることを僕たちは知っているから。だから,ありがとうって,言葉で満足している。きっと,みんな一人一人ちがう「ありがとう」だって分かっているから。

僕の「ありがとう」は,みんなこの単元に学び浸ってたね,っていう「ありがとう」。

65センチっていい感じ

仲良くなれそうな気持ちになるのに時間は要らない。「ぐうん」という響きを残して僕はこの人のことが好きになった。

なぜか。この人は僕の言葉を本気で聞いてくれたから。だから僕もそれ以上に本気で聞いた。そしたら,その人は僕が語る前に僕の言葉をつぶやいてくれた。だから僕も,その人の次の言葉を言ってみた。そうしたら,その人がうんうんと半歩前に来てくれた。だから僕も,30センチ前に出た。

駅に着いたとき,僕たちは65センチの距離にいた。

これが新しいともだちである証拠の距離。65センチ。

酒場を歩く

路地裏の酒場に惹かれる。今夜はせがれと串焼き。

鰤の串,鮪の串,鳥皮の串。カウンターに並んだ3種類の瓶ビール。上着に染みこんだ煙のにおいを叩きながら歩く雨上がりのこの町は何か懐かしい。

駅までの路地裏。暖簾の隙間から店の奥が見えるたびに,次はこの店に来ようと顔を見合わす。美味いものに出くわすのが楽しいのか,せがれと居るのがうれしいのか。

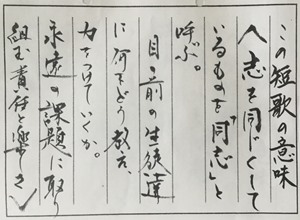

「故郷」を語る15歳

中学生との50分はあっという間だ。あれだけ考え,これだけ準備したんだから,もう少し味わいたかったんだけれどあっという間に終わった。

とは言え,教卓に広げたスケッチブックには色鉛筆の線でつながれた生徒の動きや思考と,色鉛筆で消されたり付け加えられたりした僕の動きやひらめきが地図のように広がっている。

15歳が「故郷」を語っている。僕はその静かで熱い50分間,一緒の教室に居ることに大満足している。

教室

僕はやっぱり教室という響きが好きなんやと思う。教室にいるだけでもうあとは何にもよくばらないよ!って言ってもいい。

こんなに尊い仕事場にいることは本当にぜいたくなこと。僕は本当にそう思っている。

なんて言ったらいいんだろう。15歳の学びの姿にありがとう。31人のほとばしる命にありがとう。

きっと好きな人がいるにちがいない

きょう,僕は饒舌だった。80分だという感覚が麻痺したように語り続けた。何かを探しているようでもあったし,何かに追いつこうとしていたような気もする。消えてしまわないうちに届けなくっちゃという金木犀の花を見つけたときのような足取り。

僕は自分のくせというか性格を知っている。饒舌なときは好きな人がいるときだ。だから,きっと好きな人がいるに違いないと思いながら,「少年の日の思い出」の話をしはじめた。「そうか,そうか,つまり君はそんなやつなんだな。」ていう会話文の話をしながら,「そうだ,そうだ,つまり僕はこういうやつなんだよ。」って思いながら,いったい誰が好きなんだろうって思いはじめていた。

「盆土産」の父親と「字のない葉書」の父親を重ねたり比べたりしていたとき,僕はいまこの図書館で僕の話を聞いてくれている人たちと一緒に何かを作り上げているような気になっていた。見事なタイミングでのうなずき,絶妙な笑い声の高さとその長さ,「えっ?そうそう!じゃあ?なるほど!」が伝わってくる。気持ちいいとかかんぺきだ!とかじゃない。できばえで言えばそんなに完成度の高い講演じゃないことくらい話している本人にはすぐ分かる。だけど,満足感が僕を包み込む。この図書館が教室になり,「分かる」ことが共有されてきつつあることが分かる。

見つけた。ここにはやはり僕の好きな人がいる。それは個人というより一人一人の息づかいと誠実さがつくっている仲間。そう,明日の授業を魅力あるものにしたいと本気になっているこの京筑地区の仲間。そして,もしかしたら,その仲間に僕も入れてもらっているような安心感。そんな中で,饒舌にならないはずはない。もっともっと語ったって足りないくらいだ。語りたいんだよおって紙に書いておきたいくらいだ。

見送ってくださった中学校の玄関で「上毛インターチェンジから乗ると早く帰れますよ。」と教えてもらった。下道を走るよりは小一時間は短くなりそう。だけど,結局,僕は耶馬溪を通る国道を選んだ。ゆっくりとこの地を離れたかったから。午前にこの道を通ったときは,どんな授業を参観できるのかを楽しみにしながら,自分の講演のキーワードをおさらいしながらだった。こんなに心地いい帰り道になるなんて思ってもいなかった。いや,楽しい時間になりそうな予感はしていたんだけど,こんなに大きなものに包み込まれるとは想像できなかった。

英彦山を越え,日田のインターチェンジにたどりついたころ,陽はすっかり落ちていた。コンビニの白い電気も,ファミリーレストランの黄色い看板も,赤いお弁当屋さんも,みんなみんな暖かく見える。仕事帰りの闇に家路を急ぐ人がみんないい人に見える。なんていい時間を過ごしたんだろう。こんな水曜日,贅沢すぎる。

2年間の研究のあしあとが,明日からの魅力ある授業を作ることは間違いない。京筑地区の先生方の丁寧さがきっと「これから」を作り上げていく。そこに学ぶ中学生たちが確かで役に立つ力を得て育っていくのはもうすぐだ。この研究会の誠実な強さに惚れてしまった僕はこの縁を本当に尊いものだなあと思ったし,思っているし,思い続けるだろうし,そしてこの地域の研究の応援団長だよって勝手に思い込んでいる。

教えられるということ

学ぶことは楽しい。教えてくださることはありがたい。考え続けることは贅沢。子どもが学んでいるのは美しい。美しい時間をつくることは憧れ。そんな仕事に身をおいていることは尊い。

だから,まだまだ足りない。

甲斐利恵子先生が教えてくださった。てびきしてくださった。この10月18日の火曜日をそっと手帳にはさんでおくことにする。そして,毎日,のぞくことにする。

「拝啓」でははじめないけど

メールが僕のコミュニケーションの大切なひとつの方法になってからどれくらいだろう。20年近く使っているような気がする。はじめの頃は,やっぱり電話,いやいや手紙,とかなんとか言っていたような気がする。

電話だったらわざわざ伝えないこと。もちろん手紙のやりとりではできない瞬時の短いやりとりだからこそ伝えたいこと。歳を重ねたからだろうか、そんなことが増えてきているのかもしれない。

昨日も今日。とんとご無沙汰だったともだちからのメール。クライマックスシリーズの話題のメールが届く。年末の旅の誘い。仕事で必要な本を貸してくれと頼まれる。

送れば届く,届けば返ってくる。読めば返信したくなる。たった数行の何でもないやりとりだ。50や60のおじさんがすることではないような気もするけど,これはこれでけっこう楽しい。

僕はつらいメールはしない。トゲのあるメールや攻撃するようなメールもしない。もちろん,届くものはぜんぶ大事だけど,気の利いたことばが出てこないこともしばしば。何でもないことだけど,ちょっと伝えておきたいこと。どうってことないけど残しておきたいこと。「拝啓」でははじめなくて,「ねえ」ではじめたいこと。そんなメールって,すてきだと思う。

ねえ,どうして打てなかったんだろう。ねえ,あのスライダーは見事だよね。ねえ,明日,北海道に行ったほうがいいよ。ねえ,お月さんがきれいですよ。ねえ,次,いつ飲む?

アジの琉球とかぼすをしぼった二階堂

やはりここに来ないと大分の夜はしめくくれない。と,無理につきあってもらった看板前の店。アジの琉球とかぼすをしぼった二階堂。

あとは就寝前にバーボンのロックを一杯。別府湾のかたちをした灯りの線を見ながら,久しぶりの大分を楽しんでいる。

バックスクリーンでがぶ飲みの会

友だちからメールが届いた。

「バックスクリーンでがぶ飲みしたいですね。」

「柳田選手と筒香選手のホームランを受けながらがぶ飲みできたら最高だよね。」

と返事を送った。いい友だちは,絶妙のタイミングで心をくすぐってくる。ぼくもそんな男になりたい。

ひさしぶり

ゆきさんが僕の背中を見て涙を流した。その涙を見てぼくは今ここで教える仕事をしていることを誇らしく思いつつぼくにできることをゆきさんと語りたいと思った。語り続けたいと思った。

そして,この時間はとてもいい時間だと包んでおきたくなった。

また,おいで。いつでもおいで。

流れる星と吹き抜けるような風

ずっと追いかけてきた。神様のようにも思ってる。どれだけ真似をしてきたか分からない。

心が寒すぎて旅にも出れなんだ

口を閉ざすんだ臆病者として

人の心はあたたかいのさ

この国ときたらかけるものなどないさ

胸の高鳴りよ君だけもう一度

コンサート帰りの夜。兄貴とせがれとで東京を歩いた。雨上がりの空に星はなかったけれど,原宿表参道からの風は確かに心地よかった。もちろん,Penny Laneで朝まで酔っていた頃の足取りほど軽くはない。だけど,篠島やつま恋の朝焼けを思い出しながら,ぼくはポケットに右手を入れて,左手で髪をさわりながら,少し肩を丸めて洗いざらしのジーンズで歩いてる。きっと今頃,あの人も同じ格好で歩いているにちがいないと心に決めながら。

まだまだ人生を語らず。

下手くそは練習するしかない

そう,その通り。

だから,ぼくは18番になれない。だけど下手くそな18番がいたことがうれしい。

そう,だから,ぼくはこの18番のユニホームをずっと着続けようと決めた。

ヨ・ロ・シ・ク!って。

指月会

久しぶりの京都の研究会。この会はぼくにとっては宝物のような集まりだ。国語好きが集まったわけじゃない。僕を慕って集まってくれた111人のゼミ生を中心に広がった指月会はとても尊いものだ。

できたのが2003年だからもう13年になる。毎月一度の研究会は数えはじめてから89回。全部を数えたら200回を超えているはず。文学を巡る旅と称して,金沢の室生犀星や愛知の新美南吉らの里を巡ったこともある。閉館前の国際児童文学館にも通った。帰り道はご当地の美味しい肴とお酒。いつも笑顔と途切れない会話と真摯な姿があふれていた指月会。

再び,みんなが一つにまとまる日を心待ちにしている。ぼくを慕ってくれるだけではなく,出会えた偶然を喜び,つながり続けてきた時間を尊び,これからを共有していける仲間が集えるなら,ぼくはこんな幸せなことはない。50を超えた僕が中心ではなくて,みんなが主役なんだよって。満ち欠けする月ってそういうもんだよ。

汗を流す

少し,ほんの少しの時間だけど走り込んだ。かつてしていたように30メートルをいろいろな脚の運び方で。そうしたら,若い頃のように汗が流れた。その汗が次の汗を呼ぶ。

少し,ほんの少しだけ遠くまでボールを投げた。かつてそうしていたように50メートルくらい離れて。そうしたら,昨日までとは違って肩が軽くなった。その動きが笑顔をつくる。

50を越えても身体を動かしたくなる時間があるのがうれしい。

己を知る

三浦大輔選手が引退した。25年間,夢を追いかけた選手がユニホームを脱ぐ。引退試合は9月24日。

本気で責任ある仕事をするには己を知ることだ。己を知ること。

背番号18のこのことばを再び確かめたい。24日,チケットはある。

YOKOHAMAの空に絶妙にコントロールされたストレートの球が響くに違いない。「これが俺の野球だよ」という番長の25年間をのせて。

台風16号

ふりまわされた。

東京に行く予定だった9月19日。始発の飛行機と最終の飛行機を割引でおさえておいた。割引のチケットは変更ができない。この貧乏性と16号にふりまわされ続けた。

台風が上陸するかもしれない夜に東京に泊まりたくはない。何が何でも日帰り。始発が飛ぶことは間違いない。しかし,最終が飛ばないおそれは十分ある。「東京で仕事を終えたら飛行機が飛ばなかった」ということにはなりたくない。

さんざん思案した。空港にもたずねた。東京にも問うた。迷って悩んでやめることにした。

確かに家の近くで小さな土砂崩れもあった。海岸に大きな流木が流れ着いてそいつを除けることもした。窓ガラスが割れないようにもした。だけど,正直,拍子抜けしたほどに16号はこちらにやってこなかった。

これなら東京に行けた。間違いなく行けた。案ずるほどのことではなかった。今回ばかりはNHKにしがみつかず,思い切って空港から発つべきだったなあと,弱気を嘆いた16号の月曜日。

かわいい客人

もてなすのが好きだ。

島原の絣を栗の木の机に敷く。朝からことことと煮込んだ鶏がら。京都から取り寄せた豆腐。農家直送の葉野菜。さっきまで生きていた鰺のなめろう。もちろん生姜も大葉も折れそうなほど新鮮。

二日目は海辺。とっておきの備長炭を熾してお気に入りの七輪に入れる。その上でじっくりと地鶏を炙る。さざえは大村湾の小粒。これならいくつ食べても腹をこわすことはない。

最後の夕飯は海風を正面に受けるテラスでタコス。レタスも具材もチーズも好きなだけ盛り合わせて頬張る。顔が緩む。声も緩む。時間も緩む。

客人が捌いて網に並べた鰺の一夜干しの朝食も,五島うどんの地獄炊きの昼食も平らげる客人に僕はもっと企てたくなる。喰わせたいものはまだまだある。胃袋がひとつしかないのが残念だ。

語りながらの食事が美味いのか,美味い総菜だから話が弾むのか。飲んで酔っ払っているだけなのか。とにかく,客人をもてなすのが好きだ。

看護学校でグループ学習

とにかく楽しい。看護師を目指す学生がグループの中で哲学している。その声を僕は聞いている。そして,静かに静かにグループでの学習が動き出す。

学ぶことを尊さを知っている若者の顔はどれも美しい。

学会に学ぶ

若い頃は研究の成果を学会に問うことが楽しかった。国語教育関係の学会や言語言語学関係の学会,方法学系の学会などでも発表を繰り返していた。

今は年に一度か二度,小さな研究の小さな経過を丁寧に聞いてもらうことにしている。ケーススタディである僕の研究は,はなばなしい成果ではないし上手く伝えられないことも少なくない。だからこそ丁寧さがいちばん大切だと分かっている。

きょうの学会でも小さな研究の小さな経過を丁寧に語ることを心がけた。そして,多くの質問と指摘を受けた。そのことがこれからの1年をつくる。学会に学ぶと実感する瞬間だ。

帰り道,車の窓から入ってくる風は夏の終わりをしらせてくれる。そういえば今日の20分をつくるため,8月をよく覚えていない。だけど,この学会帰りの爽快感が,研究することを仕事にしている矜持を僕に問いかけてくれる。そして,「いいかげんになるなよ」と教えてくれる。だから「まだまだです」と僕はつぶやいている。