ちょっとしたこと,綴っておこう。モレスキンのノートとモンブランの万年筆,時々たつログ。

たつログ

えとせとら

長崎の日曜日

本気の夏,100回目

今年は第100回大会。センバツも始まらないうちから夏が待ち遠しい。

もちろんセンバツにも行くけど。センバツに重なって開催される143回地方大会にも行くけど。

球春。この響きがたまらない。

春の嵐

研究会中に何度も空が光った。部屋の屋根をたたく雨の音で自分の授業を語る彼の声も聞き取りにくい。春の嵐。

三寒四温という悠長なものではなく、この雨で寒さとはお別れだと言わんばかりだ。そう、この雨で冬は終わり、今夜で時が変わる、明日からは新しい季節なんだ。

本物を見すえて取り組んだ彼の授業はまさに春の嵐だったんだ。話題性もあった。関心も高かった。評価も分かれた。だからこそ、この男の歩いたところには色とりどりの花が咲く。大地に根を張り、幹を太らせる。やってみたい、ついていきたいと願う若い者が集う。

3時間後、僕たちは互いの声も届かないほどの雨の中を肩も袖も裾もびしょびしょに濡らしながらビール屋に向かった。

10年若返ってこいつと一緒の学校で働きたい。冬を声高らかに笑い飛ばすこいつは僕にはまぶしすぎる。

二軒目に向かう頃には雨も上がり、街に人の声が戻ってきた。スキップでもしたいなあと振り返ると、水色の傘をくるくる振り回しながら、春はこっちですよと奴が笑ってた。

こんな夕方があるから

きょうのお昼は青りんご

男ごころに惚れる僕

戦友と言おうか、好敵手と言おうか、同志と言おうか、腐れ縁と言おうか。

こいつに惚れてる僕がいるのは事実。

春は黄色く

西海東,ああこの仲間たち

西海東小学校の研修会。西海市の先生がたが集まった5時間目。西海東小学校の先生方が授業を終えてかけつけた6時間目。この90分間,僕はあたたかくも真剣なまなざしを「外すもんか!」とぐっと受け止めた。厳しくも熱い表情に「届け!」と声をつないだ。

尊い。強い。あたたかい。美しい。どんなことばも足りない。じゃあ,なんて言えばいいんだ。この仲間たちの愚直さ。

空けたビールジョッキの数を忘れかけた頃,熱い37歳が言った。「いいでしょ。僕はこの西海が大好きなんですよ。」って。僕はその熱さがうらやましく,だけど,それが分かる気がしたし,今年の夏には「ほんとだよね!」って言えるようになってる自信がある。

ほんとうに素晴らしい縁に乾杯。確かめ合った宴にも乾杯。西海との再会にもういちど乾杯。

3年ろ組,あつまれ!

僕が3年ろ組で担任していた頃,作文を書くことを楽しんでいた女の子が,その小学校の教室で子どもに教えてる。その姿を僕が見ている。ずっと見ている。

あいつが先生をやっている。

こんなうれしいことはない。だからずっと見つめている。僕はもう担任じゃないのに先生のことが気になる。と思っていたら,見つめられていた。その目は15年前とおんなじだったけれど,先生の目になっていた。それがうれしくてうれしくて。

こんど,先生どうしでお話ししよう。

さあ,帰ってきた。

定宿。ここしかない。

きょういちにちで十勝から日常に戻らなきゃ。

こんなポスト見ちゃうと,ますます日常が遠くなっちゃう。

さあ,帰ってきた。

チビの散歩。薪割り,ストーブ掃除,旅の革鞄の手入れ。モレスキンに日記。そうそう,これが僕の日常。

そんなことしているうちにテレビがオリンピックを伝え始める。燃える薪の前に座って,一杯。きのうまでのサッポロクラシックに変わって,我が家の酒棚を眺める。肴は決まってる。焼酎も決まってる。先日もらったいいものをとってある。

鹿児島焼酎チョコの宝箱と喜界島の焼酎。

酒瓶にこんな詩が添えてあった。

光の中に見つけた一匹の蝶

華やかな香りに魅せられて

「ひらりひらり」と

華の誌 唄っています

北の大地はどこまで白く

予定していた羽田行き第1便は十勝平野の霧のためとかち帯広空港に着陸できず,上空をくるくると回って天気と相談しているらしい。確かに,僕が立っているここも霧でほとんど見えやしない。すっと風が動いたときに見せる白い木立は凜としている。

上空の飛行機を見ようと(見えないから着陸できないんだけど),空港の外に出ると,二日前には気づかなかったトトロ。

スケールが違う。そういえば,ここはすべてのスケールが違う。昨夜,こっそりと深夜徘徊しておとずれた帯広市内の銭湯もびっくりした。本当の温泉につかる地元の人と話ができた。「十勝のよさを知ってもらいたいけど,あと5年はかかる。」とのこと。5年住めば,十勝のよさを語れるようになるらしい。

ほんとうにそんな気がする。

幸福駅は確かにここにある

きょうは朝から新聞社の5階で講演。話し始めたとたん、カシャカシャとシャッターの音。記者会見ってこんなふうなのかな、って思いながら、僕はすでに十勝の方との時間の中にいた。

90分が異様に短く感じる。17枚の資料の量が多かったのか少なかったのか。みなさんがうなずいてくださると調子が上がる。

北の大地でも学習課題と「個の問い」への関心は高い。「もっと聞きたいです」「また来てください」の声をもったいなく思いながらのきょうの講演だった。

昼は地元のカレーライス。美味い!しか語彙がないのが情ない。

そしてそのあと、友人にお願いをして雪の大地に車を走らせる。

幸福駅は確かにここにある。30年も前に来たことがある。「いい日旅立ち」の国鉄時代のことだ。今はもう列車が動くことはない。だけど、あの時の時間もあのままここにあるようだ。

十勝、帯広。市内の銭湯に身体を沈めた夜。もう何日もここに居るような気持ちになる。懇親会で語ったひとつひとつの声。一人一人の笑み。どれもが心地いい。

マイナス10℃の夜が更けていく。

ここにも、仲間が

今夜は帯広。昼間のやりきれなさをどこかに置いていきたいと思っていたら,JAL。青い空の上に面倒なことを置いてきた。

20時に過ぎには帯広に着いた。迎えてくれたのはマイナス13℃の町。そんなに寒く感じないのはここにも仲間がいるから。

「久しぶり」の挨拶の2秒後には教室の話,職員室の話,これからの話。話がどこに広がってもネガティブなことははなし。しょうもないことは空の上に置いてきた。

仲間っていうのはそこにいるだけでいい。元気をもらったりあげたり。

明日の一日が佳き日になりますようにと23時には帰路についた。マイナス15℃のおやすみ。

が,マイナスの町に惹かれ,午前零時,一人で深夜の帯広を散策というか徘徊。駅前には北の大地の動物のモニュメント。またいで乗ってみたかったけれど,それは我慢した。

すうっと胸の奥に入れようとした冷たい空気は,体に入る直前に凍ったみたいで全部はいってこなかった。じゃあ,もう一度と,すうっと吸いこんだ。二度目はさっきよりもたくさんのマイナス17℃が身体に入ってきた。十勝の空気,このすれていない空気、できたばっかりの帯広の空気は,僕をこの町に近づけてくれた気がした。

息を吸うってことは,此処にいるってこと,此処で生きているってこと,此処の仲間と同じ空気を吸っているということなんだから。

人と人,丁寧にそして誇り高く生きていければ,もう,それだけでいい。

中学生,いいぞ!

九州新幹線、大好き。

あぶない、あぶない。熊本で降りてしまうとこやった。コート着てホームにまで出て、気がついた。今夜は鹿児島や。

ということで、今日、明日は鹿児島。明後日から帯広。どれくらい離れているのか知らないけど待ってくれている仲間がいるなら近いもんだ。何処にだって行く。九州新幹線のおかげで九州が本当に小さくなった。月に5往復以上だからまずまずの常連だろう。

さて、今夜は天文館の群倉。ここは刺身もチャンプルもパパイヤも鶏飯もなんでも美味い。奄美の焼酎がすすむ。ちょっと早めに行ったのに、すでに一人が出迎えてくれる。その笑顔がたまらない。いちばん奥に陣取って、一人二人と集まってくる仲間を待つ。学校を手際よく片付けて集まってくる。0次会をやってきましたという強者もいる。部活指導の格好のまんまで来るのがたまらない。いつもの三つ揃いの紳士もやってくる。

明日が授業だというのにこの熱さは何なんだ。教室を語り、子どもを語る。だからこその授業なんだ。

ちょっと汚してしまったけれど、明日の学習指導案。

雪の降る日曜日

学ぶということ

土曜日なのに教育センターに集う教師たち。輪になって学び合う。膝をつき合わせて語り合う。ノートに書いたり,黒板で確かめたり。一枚のプリントにぎっしりと刻まれた数種類の色の文字はこの150分間の学びの軌跡だ。

僕はサタデーセンターというこの企画が好きだ。だから来年度もきっと土曜日を待ち遠しく思うに違いない。

教室と教室をつなぐ

きょうは佐賀市立の小学校での授業研究に京都や熊本からも仲間が集まった。多忙の2月。流感にも気づかいつつ、自分自身の授業や研究発表会がひかえているにもかかわらず集まってくる志士たちに僕も熱くなる。

授業を創る語彙が飛び交う。子どもを語る語彙が溢れる。酒宴は教室と教室をつなぐ。そして次回はわたしの授業に来てください,と誰もがあたりまえのように言い切る。

仲間がいるからやっていけることってある。それはとても美しい。ありがとう11人の志士たち。

乗り継ぎのこと、あるいは新鳥栖駅の思い出

「乗り継ぎのこと、あるいはフランクフルトの空港の思い出」というタイトルの江國香織のエッセイを読みながらの熊本からの帰り道。ぼくはまさに乗り継ぎの新鳥栖駅でこのエッセイに出会った。そしてこのなんとも言えないカッコいいタイトルをまねして僕も書いてみたくなっている。

素敵な葉書を売っているニューススタンドもハーマンズという名前のホットドッグ屋さんもないけれど、ぼくはこの乗り継ぎ駅でちょっとしみじみしている。

暑い頃だった。僕はこの駅で財布を落とした。鹿児島行きに乗り継ぐためにこの駅で降りなければならなかったのに文庫本に夢中で降り損ねた。次の駅で転がるように降り、タクシーでこの駅に戻り、発車2分前に着いた。予定の新幹線に乗れたのはよかったが、上着を抱きかかえて全力で走ったため、新幹線に乗ったとき上着のポケットには財布はなかった。

40分以上もホームに待たなければならない春先の寒い日。温かいかしわうどんを食べようとしたのにちょっとしたいざこざに巻き込まれて食べ損ねたこともある。余計なことを気にしないでおけば済む話だった。

お忍びの旅ではないが、くたびれた顔を人に見られたくない人と思ってグリーン席に座ったら通路を隔てた隣の席に知り合いを見つけたのもこの駅だ。

以来、この駅では走らない。財布は鞄に入れる。お腹がすいていても他にお客がいるときは我慢する。ホームをぐるりと見渡して知り合いがいたらとにかくこちらから挨拶をする。という具合になった。

しかし、これらのいましめは実は僕に旅がはじまること、あるいは終わりが近づいていることを教えてくれている。

上着の財布を手で確認すると宮崎の果物の色が眼に浮かぶ。かしわうどんの匂いを感じると春のセンバツの雨に濡れた冷たさを思い出す。ホームにいる誰もが知り合いに見えるこの小さな乗り継ぎ駅は旅のすき間を見事に作り上げている。さあ、今度の旅は誰に会うんだいとたずねられているようだし、帰ったら誰に葉書を送るか決めておきなさいよと確かめられているようだ。

そして今日。僕は熊本での3日間に大きな刺激を受け、新たな夢をつくり、帰りたくない気持ちで乗り継ぎを待っている。帰るのが嫌じゃない。3日間が終わるのが嫌なだけだ。この駅は僕を旅の途中に留まらせる。

さあ、明日もこの駅を通る。だけど明日は乗り継ぎではなく通過駅。博多行きの特急の窓からこの駅を見るとき、財布を落としたエスカレーターも、食べ損ねたうどん屋もすっかり油断して平日の午前をやり過ごしている。

この木は「問いかける」木

熊本のともだち

藏田さん、一緒に語り続けてるともだち。

溝上さん、単元の迷いをほぐしているともだち。

中尾、未来をたぐり寄せるともだち。

熊本はともだちがいっぱいの町。今夜も通町筋で熱くなっている。

青い空の真下で

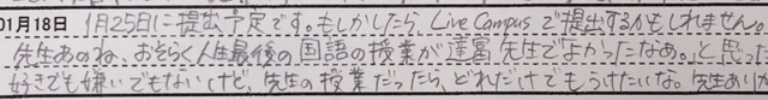

人生最後の国語の授業を

雪の降る日は

ぐんと近い熊本

熊本の友人が授業を見せてくれるというので出てきた。もちろん私にとっては研究の一環だし,彼にとっても授業力を高める勉強だ。しかしどうしてだろう,この高揚感。月曜日は朝が早いので前日入りし,熊本城を散策した。「がまだせ!」の言葉に僕も思いを重ねる。

授業は見事なものだった。隙のない仕上がりという意味ではない。創りあげている真っ最中という力強さがみなぎっているという意味だ。荒削りの授業は力強い。ここから丸みを帯びていく過程を自分の手で創っていくのは授業者の醍醐味だ。

午前中の授業を終え,昼ご飯。給食でも近くのファミレスでもない。お弁当でもない。製粉工場の社員食堂で食べる月見うどんが美味くないはずがない。何と言ってもこの地元密着の空気に酔ってしまう。

熊本がどんどん近くなる。

帰りの新幹線。「また来るよ」って,これで何回目だろう。

おじさん,おはよう

霜柱が立つ散歩道。日曜日はキャンプの朝に出くわす。大寒にもかかわらず日中はあたたかかった昨日は二組が冬キャンプを楽しんでいたようだ。

朝ご飯の支度をしているお手伝いだろうか。水を汲んでいる子どもがいた。30メートル以上も離れているけれど,僕は「おはようううう。」と声をかけた。寝起きの早朝,子どもの反応は悪い。きょうもそうだった。10メトールくらいになって僕の「おはようう。」も5回目,「おはよっ。」となっても反応がない。相当,機嫌が悪いのかな。あきらめようとしたとき。大きく何度も手を振って「おじさん,おはよう。」と少年。

5メートルも離れていないのに手を振られたのははじめて。だけど,元気がいっぱい。気持ちいい朝だ。手を振る「おはよう」はこんな朝に似合ってる。

きょういちにち,きっといい日曜日。

きっときっと,いい日曜日。

帰り道の寄り道

きょうも小学校に出かけた。あたたかい雰囲気の研修会だった。一生懸命に聞いてくださるという感覚より,一緒に作り上げているという印象が強い80分だった。研究主任が閉会を告げられたのに,職員室に戻られる先生方が少なく,自然と研修会の二次会がはじまった。子どものために何かしたい。自分の授業をもっと高めたい。それぞれのそんな思いがあふれた時間だった。

ぼくも気持ちよかった。心地よさに包まれた。ちゃんと働いたよ,って感じ。こんな日は少しくらい寄り道したって罰は当たらないだろう。ということで温泉。

教会の屋根のようだけど公衆浴場。僕はここのお湯が好きで,いつも窓際の湯船でじっとしている。大相撲六日目も気になるところだけど,きょうはじっとずっと研修会のことをふり返っていた。もう少しうまく話せたかもしれない。「深い学び」のところはまずまず分かってもらえたかな。「実践事例」はもう少していねいに話すべきだった。説明文の事例を紹介しなきゃ。最後は肩までつかって100まで数える。小さなコーヒー牛乳を飲んで帰る。明日は土曜日。今週もしっかり働いた。少しくらい贅沢しても罰は当たらないだろう。ということで,今夜はごちそう。

この店の鰻は最高なんだ。

終電

仲間と飲んで帰る終電は嫌じゃない。もう少し飲んでいたかったな、と思える終電は心地いい。今夜はK先生と話し込んだ。飲んだ量以上に頭が熱い。考えることに酔った。ここに冷たいカルピスがあればなおいい。

きょうもいちにち働いた。

と言っても、教育することと研究することが仕事だ。やりたいことを仕事にして生きていることをありがたいと思わなきゃいけない。好きなことに打ち込んで、気になることをとことん追い続けることが仕事だなんて幸せなことだ。

K先生は今年でご勇退。ぼくはK先生の分まで働けるなんて思っていないけど、K先生が生きてこられた日々を真似しながら生きて生きたい。K先生がしたかったことはまだまだあるはず。ぼくはその一部、ほんの少しだけでもK先生みたいにやってみたい。

動き始めた佐世保行き列車の窓に佐賀のネオンが映る。その赤や黄の点々を数えながら、今夜はその点々が少なくなっていくのを少しだけさみしく感じてる。

霧に沈む

都大路の風をささえる人たち

春高バレーにはじまった1月。サッカーもラグビーも追いかけたけど,なんといってもきょうの女子駅伝。友人が大会の役員をしているということもあって,選手以外のスタッフまで応援してしまう。終始,涙だ。

一時はトップに立った長崎も目標だった3位でゴール。どうしてこんなに美しいんだろう。

試合後,友人からメールが届いた。何よりも心配していたのはやはり天気らしい。無事に大会を終えた短いメールにこいつのやさしさとひたむきさがつまっている。全国の駅伝ランナーを支えている影の応援団長だ。

メールの最後にぽそっと付け加えられたひとこと。「さて,明日の朝会の話を考えないと,,,」そう,明日からはまた小学校の校長先生なんだよ。

こんな人たちが支えている都大路。みんなの余白が集まって織りなす大会。美しいのはあたりまえだ。

僕はと言えば,自宅裏の月待浦に沈む夕日を眺めながら春不遠とつぶやいている。

ひとの顔っていいもんだ

これまでの人生では交わることのなかった人と僕がしゃべっている。その人が「たつとみさん」と呼んでくださる。専門でもないのに,その人から教えてもらった知識で僕が応えている。僕の考えを聞いてくださる。

僕はこの人のことが好きなんだと思う。その人も僕のことが好きだったらいいのになあ,と思ってその人の顔を見ていたら会話がとまって見つめ合ってしまった。そして,微笑んで,そして,また話し出して。

人の顔っていいもんだ。人の声っていいもんだ。人と生きているで最高だ。

やっぱりここがいい

お土産

先輩というのも違う。師匠というのも固い。友だちと言いたいところだけど,ちょっと失礼な気がする。同志,かっこいいけど。ということでやっぱりリエコ先生。

そう,リエコ先生からの贈り物。鹿児島土産。焼酎と薩摩揚げと知覧の新茶。どうして僕の好物をご存知なのか。見事に選び抜かれたこれらの品々に僕は明るいうちから舌鼓。

この薩摩揚げの歯ごたえは,いつも中央駅で買って帰るものとは違う。柔らかいとか固いとかそんなんじゃなくて,跳ね返ってくる。すり身の新鮮さと揚げた衣の力強さが跳ね返ってくるとき,懐かしい香りを連れてくる。なんとも贅沢。

なんなんだ,このフルーティーな厚み。焼酎なんだけど焼酎じゃない。樽の香りに包まれた舌がなんともあたたかい。長い時間,口の中に居座る。新技と書いてARAWAZAと読ませるこの焼酎。深紅のラベルが瓶の中のトパーズしずくをぎゅっと締め付ける。なんとも情熱的。

酔い覚ましは新茶の甘み。新茶の色。新茶の香り。とろとろ,って音が聞こえる。ころころ,って動きが見える。しいんとした空間に知覧の時間が流れる。知覧のお茶ってこんなに甘かったんだ。こんなに穏やかだったんだ。星々の悲しみと絶え間なく流れ続ける三角の波のつぶやき,知覧の風景。瞳を閉じればそこに海と里とがある。

南蛮渡来のステンドグラスの前に置いた瓶はちょっと油断しているように見える。誰にも見られていないと思って油断しているに違いない。

リエコ先生,うまか酒,ざあまに楽しませてもらいました。

おやすいごよう

河島英五が歌う阿久悠の作詞に時代おくれがある。

あれこれ仕事もあるくせに 自分のことは後にする

僕がいちばん苦手なことをさらりと歌う河島英五がかっこいい。50を越えてからは「おやすいごよう」と言えるように心がけてきた。ことしはなお「おやすいごよう」が口から出るように。いや,「おやすいごよう」とさえ感じない男になりたい。

本日あり〼

雪舞う花開く

東からの使者

365%「きょういちばん」

春風献上、悠々航洋。

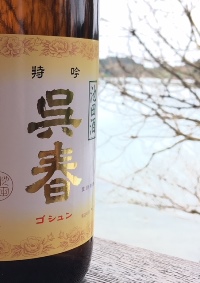

我が家のおとそは暮れに友人から届いた大阪池田の「呉春」。ここ数年のお正月は毎年「呉春」だ。学生時代の思い出というわけではないが(学生がこんなに高いお酒を飲めるはずはないので),池田と聞くと学生時代が重なる。

さあ,2018年がはじまった。「ちゃんとする」というテーマは昨年から継続。全然「ちゃんとする」ことができていないんだから。これにくわえてことしは「きょういちばん」をつくることを目指そう。「きょういちばん」を365回続けることをやってみたい。「きょういちばんの,,,」と床についてからつぶやくことができればどんなに幸せだろう。

ことしも「小さな九州」の気持ちで,みんなと高まっていきたい。長崎も熊本も天草も鹿児島も霧島も大分も宮崎も,風を追いかけて何処へでもいくつもり。まだまだ若い人と一緒に誇り高く生きていきたい。

紅白

高橋真梨子さんがよかったなあ。よかった。

年の瀬

年忘れだからよろしく

年忘れの会というのは、むしろ忘れられない仲間の存在を確かめ、その仲間を大事におもい、仲間との来年を誓い合う会のようだ。今年も何度も年忘れの会をして、多くの友に包まれた。

12月の何日からを年忘れというのか知らないが、例えばゆうべ。佐賀の友と熊本の友とのがぶ飲みは幸せだった。馴染みの焼き鳥屋でのがぶ飲みは時を忘れる。語る声は本当に力強い。

一昨日。22歳の女の子の大学院合格のお祝い。秋は泣きべそだった彼女。その時からの約束だった麻婆豆腐は次の機会にとっておくことにしたけど、はじめてのお店での終わらないおしゃべりに時を忘れる。声を大切にするって美しい。

先週の熊本。上通りの馬刺しも豚足も夜のラーメンも、「美味しいっ」て笑えることに終わりはない。何度も同じことを伝え合うって安心。

年忘れ。それは来年もよろしくっていうこと。それは生きてきたっていうこと。

いつまでも冷めないで

今夜は例の麻婆豆腐。えっ!あの時べそをかいてた女の子?って、薄化粧の目元の素敵な美しさと唇から溢れることばの確かさにもう切迫した焦りはない。これからを悠然と楽しもうとしている強さがある。学ぶことの深さを知ってる。そのうえで、そのことの楽しさを待ってる。かかってこい!という強さと、かかっていくからな!という強かさが見える。もう泣きべそなんてどこにもない。

学ぶことにずるといんちきはないよ、なんてえらそうに言ってたぼくは、この新しい大学院生にかつての自分を見ていたのかもしれない。そしてべそをかいていた女の子は、かつてのぼくなんかよりずっとかっこよくあざやかにずるやいんちきを山の向こうに放り投げてしまった。そう、山の向こうに、なにもかも。

麻婆豆腐は食べられなかったけれど、そして目の前のごちそうもほとんど手をつけないでビールばっかり飲んで、隙間がないほどおしゃべりし続けたけど、どんなあたたかいお料理を食べるよりもあたたまった。

なに食べたっけ。昨日までをみんな平らげたんだよね。そう、じゃあ、次は明日を肴にビールを飲もう。はじめの一杯はレモン味のビール。そのあとは、明後日を肴にサッポロビール。

でもやっぱり、次の前菜は麻婆豆腐にしよう。これを食べなきゃ何もかもを山の向こうに放り投げきった気になれないから。つまらない昨日は麻婆豆腐と一緒に平らげよう。そうそう、まだまだ続きの話はたっぷりあるからデザートも麻婆豆腐がいいかもしれない。

そんなこと考えながらの帰りの窓。思いのほか酔っていないし、走って帰れそうだと思った。

何かの折には湯につかる

救い主がお生まれになった

我が家の掃除

お正月前の掃除。毎年,僕がまず手がけるのはウッディとバズをきれいにしてやること。年に2度のお風呂というのではかわいそうだから,気がついたら拭いてはやるんだけど,きょうは本格的に洗ってやった。

以前,洗濯機に入れたとき,機械部分に水が入ったせいか,夜中に突然「あんたは俺の相棒だぜ!」とか,「無限の彼方へ、さあ行くぞ!」とかしゃべり出した。あのときはさすがに驚いた。あるときはしゃべりだすと止まらなくなった。そんなときは逆さにして二、三度振り回すと静かにしてくれる。

薪ストーブからの灰をかぶった帽子や身体をきれいに拭ってやって,おともの柴犬を定位置に配置してできあがり。これからも夜や留守中の我が家を守ってちょうだい。

床屋に行って,長崎県波佐見町の温泉に入って,今夜はジン。お気に入りのmonkey47にかぼすを滴らせて乾杯。

この味が忘れられなくて

このあいだ,壮からもらったルリカケス。一晩に一杯だけ,と決めて,少しずつ長く楽しんでいる。このルリカケスが入っていた紙袋にもう一つのうれしい贈り物。

南の楽園,奄美。手造り「みそぴ~なつ」。

小袋に入ったこの「みそぴ~なつ」。絶妙な味に惚れてしまった。ルリカケス一杯にみそぴ~なつ3粒と決めていたのに,やはり,一瓶には足りなかったようだ。

と,Amazon。便利な世の中だ。ワンクリックで今朝,届いた。

しかも,大きな袋。これならルリカケス以外のあてにもなる。さっそく「れんと」や「くろ」や「国分」,「伊佐錦」で試してみた。全部,壮から教えてもらった銘柄だ。そして,どれにもあうのがこの「みそぴ~なつ」。病みつきになる「みそぴ~なつ」。

がんばる熊本

にくめないやつ

行き先ならどこでもいい

母からもらった身体のひとつの歯を抜くことがこんなに辛いことだとは思わなかった。

僕がここに生きているのは神様のお導き。僕がこうして動けているのは両親のおかげ。残り,どのくらい生きていくのか僕は知らないけれど,行き先はどこでもいいと思う。

行き先ならどこでもいい。

あくゆうたちの青い鳥

小さな島料理の店にあくゆうの声が響く。悪い奴など一人もいないあくゆうの会の笑い声は少年のようだ。授業を明日に控えているというのにこの陽気な時間はいったいなんなんだろう。それぞれがこれまでに作ってきた武勇伝は互いを尊ぶには十分すぎる。

酔えば酔うほどに文学,酔えば酔ったからこそ教室,酔ったからこそ明日の生徒と我が言葉。いいもんだ,あくなき追究、優劣のかなたをめざす会。優劣を越えたところに学びを。

それほどの量ではないのに思いのほか饒舌なのはあくゆうのせい。誰もが笑って歩く天文館に僕たちの声も重なる。明日,子どもに聞かせる声。明日,子どもに見せる顔。声も顔も自信あるよと,千鳥足。壮の肩にとまったように見えた青い鳥はチルチルミチルのお話しではなくルリカケス。

帰りにもらった壮からの贈り物。我が家のストーブにもルリカケスが似合ってる。

授業は学習

教室は子どもにとって学習の場、教師にとっては授業の場。指導の場。学習を作り上げる場、学習が生まれ出づる場でなければならない。

きょうの二つの授業はどちらもその通りの教室だった。教室の文脈をとらえずに観ると、とらえどころがないとか、てんでばらばらとか、何を教えたかったのかが見えないとか、そんな陳腐な感想が出てくるのかもしれないが、そうじゃない。そんな感想こそが陳腐の極みだ。

きょうの授業は国語で学級づくりをしている瞬間、そのものと言ってよい。

子どもの扱いは子どもがいちばん上手い、というのは僕のモットーだけど、教室の子どもは動きながら(あるいは動けない時にも)振り返り、動きながら(あるいは動き出すちょっと前に)見通しをもつということをしっかり証明したのがきょうの授業だった。

授業中、担任の先生がもっとも重点を置かれた指導は、本の帯を作るという言語活動(いわゆるCフレーズ)のことでもなく、物語の見どころを見つけること(いわゆるAフレーズ)でもなかった。考え方(Bフレーズ)でもない。この教室が今この瞬間に学ばなければならなかった「単元を通してみんなで学ぶこと」がくっきりと学級に共有されていた。そんなさわやかな、そして尊い瞬間に参観者である僕には何のメモも不要だ。

授業後、適切な瞬間に適切な言葉で学級づくりをしてのけたこの若い友人に、僕は、自分が若かった頃には気づきもしなかったということは棚に上げて、「いい授業でした」の言葉を贈った。本当にいい授業だったからそう言うしかない。嘘をついたりごまかすことはできないんだから。

小さな大仕事

あたりまえのことを丁寧に組み立てることがどれくらい値打ちのあることかを見せてもらったきょうの研究発表会。ありがたい経験だった。

えらそうに言うなら細かいことで気づいたことはたくさんある。でも、それらは本当にどうでもいいことばかり。人は他に告げることがなければ、細かいことでもほめたり、細かいことから小言を言ったりするんだろう。

だけどきょうは言いたいことがどんとど真ん中にある。大きな大きな本物がど真ん中にある。だから本物のことしか話題にならない。どうでもいいことは本物の前では何の力ももたない。

この学校で、「学校」というものを見せつけられた。学校というものが動き出す「今」を見ることができた。今がつくる「本当の枠組み」が見えてきた。

小さな大仕事をなしとげたこの年下の校長に何度も言ってやりたい。何度も言い合いたい。何度だっていい続けたい。言い続けられる。学校ってええもんやなあ、って。

それにしても今年は京都の紅葉が近い。

かなり重体

仲間という集まりを意識するようになったのはいつ頃からだろう。二十歳の頃の仲間はみんな同じくらいの年齢だった気がするけど、今、感じているこの仲間には30も離れた連中が何人もいる。それが心地いい。

仲間、それはきっと片想い。だからすぐに会いたくなる。また会いたいなあと思っている時点ですでに片想い。アイツも仲間って思ってくれていたらいいなあという時点でかなり重症。僕に会いたいって思ってくれていたら幸せだなあ。かなり重体。

ということで、微熱気味の僕は北大阪の連中にやられている。

紅葉舞う京都

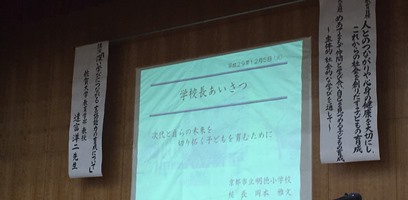

講演の演台横に飾られた真っ赤な紅葉。この時期の京都の美しさをぎゅっと閉じ込めたようだ。その赤い景色の横、あたたかな紹介をしてくださる校長先生の京都イントネーションの声に僕はすっかり落ち着きを取り戻した。

全部で7つの教室で繰り広げられた学習の向こうに、それらを支えてきた学年の日々があり、その基底に職員室の力がある。昨晩までのひたむきさを思うと、授業教室を巡るだけで胸が熱くなる、教室の掲示物にふれたくなる。昨年度から、ずっと、全部、まるごと応援したいと思ってきた。

3分間延びてしまったのはみっともないけど、僕は話しながら熱くなっているのを隠せなかった。語りたい、届けたい、もっともっもという感情は往々にして上手くいかないことが多い。分かってはいるけど、熱くなったのは紅葉の赤が鮮やかだったからだけではない。

閉会。教頭先生の謝辞。もったいない言葉が並ぶ。そんなにたいした話ではなかったのに。でも、もっと届けたいこともある。

すっかり暗くなった足洗いの料亭の窓ガラスの向こうにライトに照らさらた山紅葉。葉の先までぴんと伸びたままの赤は誇っているようにさえ見える。

きょうは赤い一日。紅葉舞う京都。僕はこの赤の中にもうしばらく居たいと思った。

目を閉じて

いいこと思いついた、でも18秒前

いい言葉が見つからない。この思いを伝える言葉をもちあわせていないかもしれない。

安心してここに居られる、じゃない。あたたかな空間、というのもぴったりこない。こういうのが理想なんだ、というのも違う。いいなあ、なんて失礼。これからはこういう授業でなければならない、なんて他人行儀。

きょうの授業に学ぶことは多かった。きょう授業で確かめられることは深かった。きょうの授業が導くものが明日をつくる。

子どもが問いを立てる。子ども課題を解決していく。子どもが互いと混ざり合う。子どもが自分を見つめてる。

こんな授業をしたかったなあ。もっと若い頃に力をつけておきたかったなあ。担任していたあの頃の子どもに申し訳ない。もっともっと、学び浸れる単元を体験させたかった。

きょうの授業。同じ時間、空間に居られたことをありがたく思うとともに、うらやましくも悔しくも思う。そんな尊い一日だった。

そう、何もかもが子どもの学びにあふれていた。学習課題の確認。学習計画の見通し。学習活動の見通し。協働学習のつながり。個人の問いの解決。

残り時間わずかになったとき。廊下側の一人の男子がつぶやいた。「いいこと思いついた、でも18秒前」。あの子が学習活動終了18秒前に思いついたことはどんなことだろう。気になって仕方がない僕はそれ以外のさまざまな余韻も含めてきょうの授業に酔っている。

若楠小学校の11月29日。今年の大切な大切な一日。

教室に学ぶ

子どもの力を安く見積もらないこと。子どもに恥をかかせないこと。それは教室の事実に学ぶこと。

きょうたずねた教室はまさにそのような教室。誰もが誰をも軽くみない。誰もが誰をも価値ある他者とする教室。

こんな教室が動いている静かな人里。僕はそんな処を通うことが何よりも好きだ。

佐賀浪漫の旅

クリスマスツリーの横で

好きにさせてくれてありがとう

教室で教室を語る

すうっと身体に染み込んでいくのがわかる。それぞれの声が共有されていくのが分かる。「達富先生、ちょっと分かりにくいですよ。」と、うまく伝わっていないことも自分のことのように分かる。そんな校内研究がある。

そんな時間に身を置くことができた日、僕はここに居てよかったなあとしみじみ思う。

きょうはそんな日。誰かに自慢したい日。手帳に残しておきたい日。

一緒にやってきたんだから

僕にできることは一緒にすること。

授業をつくった者、学びを運んだ者、教室を見つめた者、

そういうことにかかわっていない者にどうこう言わせない。そういう者にはなりたくない。

風のようにあざやかに

向田邦子を追いかけていたのは学生の頃。

その向田が通っていた小学校で数百人を前に講演をするなんて、

そうなんだ、僕は向田の言葉のあざやかさにやられたんだ。

講演終了、中央駅までの帰り道。

あざやかな講演はまた次の機会に!と、

大阪行きは14番ホーム

悪友と新大阪駅で待ち合わせ。昼からの真面目な仕事があるのでここは我慢をしてアルコールなしの昼の寿司。

あいかわらず弟みたいな悪友の屈託のない笑みにこちらまで若返る。彼は話し上手で、ついつい聞き入ってしまう。

20年ほど前の僕の失敗談をよく覚えている彼はある意味困った存在でもある。彼は達富さんの武勇伝と言うが、どれもこれも間違いなく悪いことばかり。きょうも新たな情報を得た。

1998年、10月のことらしい。その頃、働いていた職場にとっては最も大切にしなければならない業務に僕はたずさわっていたらしい。(そんなことまったく覚えていない)その業務が始まり、関係者が集まったにもかかわらず達富がいない。(そんなはずはないんだけど)困り果てた関係者が彼にたずねたらしい。関係者「達富先生がいないんですが、」、彼「そんなことないでしょ、探しなさい」、探し疲れた関係者「何処にもおられません」、彼「もっと探しなさい。」(そうだそうだ!)さらに疲れ果てた関係者「見あたりません、、、」彼「約束は?」、関係者「もちろんです。約束してます、間違いありません。」(それにしてもよく覚えてるもんだ)彼「分かった。連絡を取ってみる。」

携帯電話を買ったばかりの彼は、これまた携帯電話の使い方をよく知らない僕の携帯を鳴らしたらしい。(まったく記憶になし!)長く長く鳴らしたらしい。

「あっ!達富さん!何処にいてはるんですか?」「甲子園に決まってるやんけ!」「えっ!?甲子園?えっ?大事な仕事忘れてはりませんか?」「忘れてへんよ。それよりお前なに言うてんねん。きょう、ベイスターズの優勝やで、お前もつべこべ言わんとはよ来い!佐々木が出てくるで!」

と言うことらしい。あれから19年。彼の話よりもベイスターズは今年も甲子園でいい試合をしたなあ、と感慨深い僕なんだけど、彼は達富の覚えていない達富をもっともっと知っているようだ。困ったことだ。

さて、きょうの仕事。第43回 大阪府小学校国語科教育研究大会は無事に終わった。僕が参観した授業は素晴らしいものだったし、彼が指導助言を担当した分科会も盛会に終わったと聞いた。仕事の前の寿司屋での話の方が衝撃的だったけど。

大阪かあ。若かった頃は何にも怖くなかったし、何をやっても美しく見えたし、輝いていたなあって、思いながらの帰り道。551と缶ビールを買い込んだ。

大阪発の新幹線は22番ホーム。さてと、西に向かって帰るか。

天草からの帰りはかっこつけて

天草。天草空港。松屋旅館。崎津教会。亀川小学校。

人間関係をひらくのは声。声を届け、声を受け止める。

目指しているところが同じ者で語り合うのは楽しい。

寅さんが出てきそうなこの旅館は何から何まで僕のお気に入りにな

翌朝、崎津教会を歩いた僕は、

天草空港まで送ってくださった友が、

飛び上がった飛行機の窓の天草の灯りはすぐに分からなくなったけ

N先生、また来ます!

何度目だろう、福岡県京築地区。

ここには仲間がいる。

今夕は、このまま福岡空港まで出て、天草に飛ぶ。

念には念を入れて確認したはずなのに、

電車には思いのほか多くの高校生が乗っていて、

「こんなこと、あたりまえのことじゃないんだぞ」、

また京都に来ます

京都市総合教育センター4階、永松記念ホール。

15年ほど前、

「教室の事実」を語る。僕にはそれしかできない。でも、

「ありがとうございました。」と、「やっぱり僕は京都が好きなんや。」

6時間目のつづき

西海橋を渡る。西彼杵半島はひとつの島のように感じる。

先週は200人ほどの研究会だった。

研究会は何人いるかや誰がいるかではない。歴史でもなければ、

海辺の小さな小学校の教室で繰り広げられた先生方との誠実で丁寧な2時間は、

日なたが待ってる

あなたには日なたが待ってるんですよ、って子どもに。

今はまだ日なたを歩いていない子どもがいる。歩けていない子どもがいる。日かげで、いえ、そこが日かげだと気がつかないでいる。いえ、気がついているかもしれないけれど、勝手に折り合いをつけている子どもがいる。

そんな子どもを日なたに。手を引いて日なたへ。そして、自分の足で、自分の力で日なたを歩けるように。自分の力だけで歩けていると思えるように。

あまんきみこさんの言葉が僕の心を包んでいく。

もっと遊ばせなきゃ、もっと、もっと。

それはくじらぐもの上の子ども。いやいやえんを走りまわる子ども。

子どもって何かをやりたがっている。子どもってどんなことでもこなそうとする。子どもは夢中。

中川李枝子さんの子ども哲学に僕はただただうなずくしかない。

おおい,みんな!拍手が聞こえてるかあ

ことばと学びをひらく会。第11回だ。第1回からの参加ではなく、途中からの参加ではあるけれどそれなりに思い出深い。

結果。時間後にいただいた拍手から伝わるメッセージからは「

子どもに学んだことを話すことで、

遊びごとではないので

10月15日,甲子園。5回2アウト。ランナー1塁。縦縞のピッチャーの2球目が青いバッターの顔面付近を襲う。大きくのけぞった背番号25は弾かれたように背中からバッターボックスを外れ,ぬかるんだ地面に足をとられて転倒した。青と白のユニホームは泥で色が変わった。バットを汚れから守ったからか顔にまで泥がはね上がっている。ニュースや新聞が田んぼのような球場と報じたが実際はそれ以上の泥だったはずだ。ベンチに戻り,青いタオルで泥をぬぐい,バッティンググローブを交換した25番は,打席に戻り8球目をライト前にはじき返した。

試合後のインタビューの「遊びごとではないので」の言葉が頭に残る。

「遊びごとではないので。」その通りだ。わたしたちの「今」は遊びごとではない。

つぶらなかぼす

静かな研究室に

きょうは静かな研究室。お客さんもほとんどなし。時折の雨。こんな日はお昼も抜き。

読みはじめられなかった本。匂いを楽しみながら帯を表紙の内側に移す。もちろんその前に手をきれいに洗って。

返事を書きそびれていた葉書。相手とのこれまでを思い出しながら手持ちの絵葉書から一枚を選ぶ。小磯良平と雲仙普賢岳とスタジオジブリと江戸小紋。万年筆のインクが染み込む。

研究室にかかるタペストリー。運動会の空の色の秋物。柔らかい生地がゆれるとまだ青いみかんのにおいがしそう。

ゆったりと時間が流れる。こんなとき、ぼくはこの研究室にいてよかったなあと思う。もっと心地いい研究室にしたいと思う。何か生まれそうな予感のする学問とちょっぴり疲れて行き先の分からなくなりそうな学問をそっとここに置いておきたくなる。

年下の校長先生

年下の同級生が校長先生になったのは昨年の春。校長2年目のこの夏,彼の校長室に行ってきた。正門の前まで出てきて迎えてくれた彼の表情は30年前のままだったが,彼の向こうに建つ大きく,そして生きている校舎は間違いなく彼の学校だった。

校長室でのやりとりは30年前に大学に通っていた阪急電車の中のやりとりと何もかわらない。京都のことばで途切れることなく重なるやりとりは心地よい。僕が何を言うか分かっているくせに「うんうん」うなずくところは一つも変わらない。何を聞きたがっているか分かっているのに回り道する僕もあの時のままだ。

校長室に入ったときから見えていた紙袋。正面にどんと置かれた紙袋。どう考えてみても僕への手土産であろう紙袋。案の定,扇子をとじて「ほなな」と立ち上がったら紙袋を手渡してきた。思いのほか重い。「お前からの手土産なんかいらん,しかもこんな重いもん」とのぞくとなすび。「小学校の畑の野菜や,子どもと地域の人が作ってくれてるんや」ということ。やられた。長崎まで持って帰らなあかんやん。

「また来てえや」なんてことばをストレートに言う。「そんなこと言うのはお前だけやぞ」と返しはするが,絶対に来てやると思うのもこいつにだけだ。僕のことを「洋二!」と呼ぶただ一人の男は相変わらず僕のライバルだった。

マカロニサラダ

好きな食べ物はとたずねられたら。

かっこつけるなら少しばかり値の張るものや珍しいものをあげたいところだけど,正直言うと,マカロニサラダ。他には,だし巻き,茶碗蒸し,ひじき,かぼちゃの煮付け,おあげのやいたん,しめ鯖,菜っ葉とおあげのたいたん。全部,お袋が子どもの頃につくってくれたものばかり。

今,ひじきやかぼちゃを食べなくなったのは,二十歳までに一生の分を食べ尽くしたから。それほどにお袋の味は僕の身体をつくっている。身体だけじゃない。どんな料亭にはいっても,その店の匂いとお袋の出汁の匂いを比べてる。菜っ葉を切ったときの匂いも,酢で締めたときの匂いも,炊きたてのご飯をよそってもらったときの匂いも,お袋の台所の匂いは格別だ。

「女として,ひとかどの人物になった息子が,

お袋の味の中でただひとつのカタカナ料理がマカロニサラダ。京都の台所に立つお袋。慣れないカタカナ料理にさぞかし工夫を凝らしたことだろう。その工夫が小学生の僕にはまたたまらなかったにちがいない。覚えていないけどまちがいない。

この次,実家に帰ったら,と思うと週末が楽しみでならない。

いまさらながらSpitz

なぜだかいまさらながらSpitz。かなり気に入っている。

上通の馴染みの店

熊本に馴染みの店がある。月に一度だけど。今夜はここで男二人。お気に入りの品を少しずつ。慣れた焼酎を少しずつ。喰っているよりも飲んでいるよりも語り合っている時間がずっと長いのに,その語りを邪魔しない上品さがいい。今夜もいい酒。いい友。いい時間。

熊本に馴染みの店があること。少し自慢げに歩く自分に酔っている。

そうだ,こんど,鹿児島の壮をこの店に連れて来よう。

仲間うちだからこそ

きょうは豊前市。はりきりすぎて6時前に出発。予定時刻の90分も前に着いてしまうことが分かり,急遽,高速を降りて国道で東に向かった。昨年は耶馬溪を越えたが今年はナビが飯塚経由に連れて行ってくれた。おかげで新しい風景を楽しみながら,懐かしい土地に入ることができた。「帰ってきた」なんて大げさだけど,そんな思いがよぎったのも本当。だって「おはようございます」じゃなく,「ごぶさたしています」「お元気でしたか」の言葉が重なる。仲間うちだからこその朝だ。

学習指導案検討は実りのあるものだった。グループに分かれての検討と交流は思考の質を高める。それを大きな紙に書いて全体で発表する。言語化することは思考の質をさらに高める。分かったことや分かりきれなかったことが分かる瞬間だ。そんな時間の流れの中に僕が立った。

いちばんの反省は時間を10分近くも延ばしてしまったこと。いちばんいけないこと。だけど,もっともっと話したいことがあるんだから,と言い訳をしてしまう自分も許したくなる。仲間うちだからこその甘えだ。

第2部。それはお昼をとりながらの時間。それぞれの先生の近況。部活のことやクーラーのない教室の壊れかかった扇風機のことや武勇伝。小さな話もつぶやきもあたたかく聞きながら,いつの間にか言語活動の話になっている。本物の教師だからこそたどり着く話。10分近くも延長してたっぷり話したはずなのに,まだまだ一緒に語り合いたいことが出てくる。みなさんも話してくれる,たずねてくれる,うなずいたり聞き返したり,ちょっと口をつぐんだり,ひとりごとでまとめてみたり。

仲間うちだからこそ。そう,仲間。僕は教えてもらった通りの道を走りながら,もう少しここに居たかったなあとルームミラーを見る。小さな鏡に,国道10号線の陽炎の向こうの大きな仲間の教室が広がっている。

ありがとうございました。N先生。

学ぶということは

べそかいた女の子がメールをよこした。だから,僕は「学ぶということはインチキやズルではできないんだよ」と伝えた。自分のことは棚に上げて。

僕にとっての「学ぶということ」はなんだろう。論文を書くことではない気がしてる。人前でそれらしい講演をすることでもない。分かりやすい講義をすることだろうか。それは仕事として必要なことであって学んだ結果。

僕にとっての「学ぶこと」の先には「教室での授業」がある。まちがいなく。

論文を書いても,講演をしても,それらしい顔をしても,「教室での授業」が見えなきゃ何にもならない。子ども不在の「学び」なんて,ちっともおもしろくない。

だからね。「これまでの知識や技能を学んだこととして自覚し,再整理して

だけど,学ぶことにインチキやズルは通用しないんだ,これは本当のことのような気がする。

だから,丁寧に学ぼう。そして,きっと勝っておいで。そのときは,もっと楽しい話をしてプロの麻婆豆腐を食べよう。

日帰り合宿

きょうは長崎大学で日帰り合宿。長崎の中学校の先生たちとの10時間におよぶ単元研究。熊本や宮崎からの参加もあり,それはそれは,夏休みの記憶を塗り替えてしまうほどの心地よい疲労感に包まれた時間だった。

「みんな,やっているなあ」こんな陳腐なことばがむしろ的を射ているような気がする。そう,みんな「やっている」。みんな単元づくりに全力だ。その「やっている」言葉を受ける僕は完全に「やられている」。

そうきたか。なるほど,じゃあ,これはどうだ。ちょっと待てよ。だからさ。ちがうやん,で?

疲労した頭に夕方の風が心地いい。西彼杵半島の海岸沿い。窓を開けて走る帰路。仲間たちがつくる9月の教室の手ごたえを確かめた。

きのうの続き

きのうの続きはきょう。間違いなくきょう。だけど,きょうはきのうの続きじゃないと思った。きょうは明日への「今」。

きのう怪我したところにきょうも絆創膏が貼ってある。だけど,絆創膏の下にはきのうなかった生命が生まれている。新たな営みがはじまっている。明日のために。僕はその「明日への営み」に「すごい」ということばしか贈れない。だけど,「すごいね,すごいんだよ」ということばが,このことばだけが,ぴったりのような気がする。

生きているということ

生きているということはそれだけで美しいこと。そんなことを強く確かめたきょう。

仲間が集まるから

8月16日,17日,18日。研究室の登校日,って訳じゃないけど,仲間が集まってきた。きょうまであたためてきた単元案を持って。

「先生!2学期はじめの教室びらきの準備をしているんですが」,うんうん。

「先生!1学期のまとめがどうも気に入らなくて,もっとやってきたような気がしていたんですが」,そうでしょそうでしょ。

「先生!いい言語活動を思いつきました。ブログです,ブログ」,それでそれで。

立派な先生たちが,夏休みの自由研究の発表会をするような顔で話す。それを僕が聞いている。なんて幸せな時間だろう。

「なんかできそうな気がしてきました」の言葉を残して研究室を去って行く仲間の背中を見ていると,ちゃんと背中を押せたかな,しっかりてびきすることができたかな,と弱気にもなるけど,それはそれ。この次,集まってくるときは,「先生!」の次にどんな言葉をつないでこの研究室に入ってきてくれるんだろう。

さあ,夏休みも終わり。研究室に集まる仲間とだけではなく,各地の仲間に会いに行かなくっちゃ。23日は佐賀県神埼,みやき町。25日は熊本,長崎。29日は江北町。30日は福岡県豊前市,N先生!久しぶりです。楽しみです。

お盆は手を合わせて

ここに住むようになってからお盆の実感が少なくなった。大文字五山送り火が当たり前だった50年間だったけれど,今ではそのニュースも流れない。

浴衣着て,つっかけはいて,湯飲みにお水入れて,裏の坂道から見える大文字さんの送り火をその水に映す。「大」の字を揺らさないようにしてお水をのむと「ムビョーソーサイ」,「ナンマンダー」。

中学校で「無病息災」の字を習ったときに,「ムビョーソーサイ,ナンマンダー」を続けてことを誇らしく思ったのを覚えてる。

大文字の送り火は見えないけれど,浴衣を着ることもなくなったけれど,やっぱりお盆は手を合わせて,ムビョーソーサイ,ナンマンダー,チン。

何も言わなくても甲子園

8月11日。午前6時半に満員通知。

確かに6時前の阪神梅田駅の様子がいつもと違った。優勝経験校が5校も顔を見せる大会第4日は,組み合わせ抽選会の時から話題になっていた。梅田駅に緊張感がただよう。

阪神電車。隣に座った親子連れがチケットを買えるかどうか心配している。父親が小学生に駅改札口からチケット売り場までの走り方を教えている。子どもがそれを繰り返す。何度も確かめる。「まずはチケット確保,で,座席確保,そのあとジュースとカレーを買いに行こう。」と父親。そのまま夏休みの日記になりそうなやりとり。僕の分のチケットをあげましょうかと言ってしまいそうになるのを何とかこらえて,僕は自分の麦わら帽のへこみをなおした。

あの親子は予定通りには走れなかっただろう。駅の階段を降りたところから既に長蛇の列だった。チケットを買うための列が駅に届きそうだ。列の最後尾のプラカードをもった係員の声がすでにかれている。その列のずいぶん先,つまりチケット窓口のすぐ近くに「売れきれます」のプラカード。並んでもチケットを手に入れられるのはほんのわずかな人だけということだ。前売りのチケットを持っていることが申し訳ないことのようにさえ感じる。僕は列に目を合わさず足早に中央特別自由席に座った。

いつもは試合中であってもチームの特徴や見たい選手,ピッチャーの右投げ左投げでスタンドを移動する。でもきょうはいちど立てば次に座るところは見つからないだろうから4試合とも1塁側を応援するんだと決めて放送席の西側に座った。そう決めたのに,3塁側の高校のシートノックや,ベンチの様子,アルプスのどよめきも気になる。どちらが勝つとか負けるとか以上に,ここは青春の賛歌を綴る場所だから仕方ない。

あの小学生はどうなったろう。お父さんはどうしただろう。僕は,中学生野球の頃から注目している一人の長崎出身の背番号8の夏を見つめている。

そう,甲子園,何も言わなくても甲子園。

最高の夏にしようぜ!

そんな夕方が心地いい

僕はいま、宮崎空港で宮崎牛を頬ばりながら生ビールを一杯だけ飲んでいる。昨日の研究会と昨晩の余韻に浸りながら。あんなにおおぜいの宮崎の先生と一緒に単元の研究をできたことに深い感動。あんなに奥深い宮崎焼酎を堪能できたことに大きな感動。また必ず来てください,の声には,また必ず来させてください,しかない。

2時間の講演はあっという間だった。先生方の深くて何度も繰り返されるうなずきと,いつまでも続くメモ,そして質問。ありがたいこと。

懇親会は橘通り沿いのお店。大学の先輩に教えてもらった(と勝手に記憶してしまっている)お店。食事が始まる前に少し散策。宮崎県庁の前に腰掛け,暑い暑い一日を振り返っていた。講演が始まるまでの半日の大騒動などすっかり忘れてしまったけど,今ここ宮崎に,確かに宮崎にいることを確かめた。暮れなずむ空に建つ県庁が夏の夕べは少しの達成感と少しのもの悲しさと,大きな思い出になったんだと教えてくれている。

ブルーライト・スターナイト

だから、やる

僕はいま、熊本空港で太平燕を食べながらきんきんに冷えた麦茶を飲んでいる。先ほどまでの熱い研究会の余韻に浸りながら。夕べは、県の研究会の会長の先生はじめ、多くの事務局の先生方との食事。教育の話が尽きない。杯を重ねるにつれてその話も深くなる。子どもを語り、授業を語り、教室を語る。そんな時間はかけがえのないものだ。元どおりに向けて手を施している熊本城を眺めながら、僕はこの1年間のことを思い出す。熊本城が少しずつ形を確かにするのと同じように、この地とのかかわりも重なってきた。誰も知らなかった熊本の先生方と名前を呼び合い、街を歩き、明日を語れるようになった。

えっと、そのう、ですから、2秒間

すうっと吸い込んだら、少し息をとめてみたくなる。ふうっと吐きだしたら、やっぱり息をとめてみたくなる。そんなわずか2秒のひそかないたずらのようなことがきょうの僕には似合ってる。

嵐山。嵐山だよ嵐山。京都の嵐山の小学校に僕の話を聞いてくれる仲間がいる。慎重になりすぎるわけではなく、だけどもちろん横着にもならず。急ぎ過ぎちゃいけないけど、もったいぶることなど似合わない。そんなときは2秒間。2秒間、自分の呼吸を確かめる。そうするとひとつ言葉がこぼれてくる。その言葉がそっと次の言葉を導いてくれる。2秒間がつくる言葉は、僕だけの言葉ではなくて聞いてくれる人が求めている言葉でもあるようだ。だから、僕はきょうも2秒間を大事にした。

子どもにあたたかいって何より必要。子どもに近いことも大事。子どもと学ぶのはあたりまえ。子どもに恥をかかせないのは僕のあこがれ。

語る時間は学んできた時間のほんのひとかけら。だから、そのことを自覚して僕はもっともっと学ばなきゃ。語る時間、語る場、聞いてくれる人にありがとうを届けなきゃ。

2秒間が僕の背中を押してくれている。

旅のはじめは

旅のはじめは眼鏡を拭いて手を洗う。右ポケットの手ぬぐいをたたみ直して旅がはじまる。

この地に暮らしてから旅がふえた。京都に暮らしていたときは旅というより通過点。西の端の住み家は通過点にはなれない。「ここからはじまる」しかない。もちろん、「ここで終わる」ことにもなるのだが。

はじまりなら「きれいな」がいい。はじめるなら「きれいに」しておきたい。だから手ぬぐいをたたみ直す。

僕の夏用の上着は紺の麻。軽くて涼しくしわになりやすい。このしわがいい。漱石と歩く書生の気分になれる。ふだんはこれに麦わら帽をかぶる。最近は兄貴にもらったアースカラーのパナマ帽かせがれが贈ってきてくれたベイスターズブルーのこれまたパナマ帽。昔ながらの麦わら帽ではなく少しいかした感じが気に入ってる。

上着のポケットには扇子。これまた愛用の品は二本。ひとつは京都の寺町で見つけた軸のしっかりしたもの。もうひとつは友人からの誕生日の贈り物。紺と青。どちらも上着や帽子と似合ってる。

ちょっと出かける時には風呂敷。芹沢銈介の気に入ったものを使って25年になる。

こんど小遣い銭が入ったら靴と鞄を買おうと思ってる。メイドインジャパンの茶色い革靴をねらってる。鞄は少し大きめのアジア製を探してる。今、提げているスペイン製は日本の夏の湿気には合わない。

そんなことを考えながらきょうの旅もはじまった。誰と会って、何処を歩いて、何を見て、つまみ食いの種類と量に注意して、銭湯をさがす。風呂上がりの一杯はもう決めてある。

旅はやめられない。

それから、それから!のメッセージ

大分。先週の土曜日に続いてきょうも大分。ホルトホール大分は交通至便で整った場所。ここで先生たちと学ぶ。ありがたいことだ。大分の先生たちの聞き手としての表情の豊かさは何よりものメッセージだ。

「退屈な話だ!つまらない!」というようなメッセージとしての表情ではない。そんなものはここには存在しない。

「そう!それ!」「そこそこ!」「たとえば?」「じゃあ?」「なるほど!」「つまり!」これらのメッセージが表情に乗せられて届く。最高だ。

表情や表現は身体性だ。それはすなわちその人の人間らしさでもある。大分の先生たちの「らしさ」はこの情熱的なメッセージそのものだ。

だから欲ばってしまった。ついつい話したくなり過ぎてしまった。2時間もいただいたのに、僕の中では40分くらいにしか感じない。「もっと、もっと」が降り注ぐ。

だから夜。熱いメッセージの第2部。もちろん語り合ったんだけど、語り合った熱さとともに、開いてくださった懇親会がたまらない。「これをお通しと呼んじゃいけないでしょ!」と、目を疑うようなお通し。はじめてだ。浜ゆでの甘エビを七輪で焼いて食べるお通しなんて。そしてそして、お皿のそばまで泳いできたような鯖や鯵が惜しみなく身を晒している。どこまでか素材の味でどこからが秘伝の味付けかさえ分からないような絶品!中津唐揚げに鳥天。煮物にも焼き物にもさりげなくかぼす。素材の味を引き立てる。

麦焼酎にかぼすを滴らせて飲むのは最高だ。杯が重なる。満喫、堪能、大満足。普段は箸をつけることのないご飯ものまでたいらげた。ご飯ものと言ってもこれまた新鮮な豊後水道のにぎり寿司。

美味しいものをいただき、熱い教師の話に花が咲き、一人一人の先生方の「らしさ」を心の中に染み込ませることのできた大分。ありがとうございました。先生がたの誠実な「つまり!」のお返しに、僕の冒険的な「それから、それから!」を贈ります。またお会いできる日をほんとうに楽しみにしています。

栄冠のひとつ手前に

長崎大会決勝。朝からの入念な天気予報チェックなど無用のことだった晴天。長崎県営球場 BIG N。日焼け注意報!

今年は佐世保地区の二校による決勝。長崎地区としては今ひとつ熱が入らないかもしれない、と思いつつ乗ったタクシーの運転手さんは、決勝に残ったチームの3番バッターの身内。降りぎわ、「おいは仕事のあるけん、代わりに応援ば頼みます。」との言葉とともに渡されたジュース代の300円。もうそれだけで僕は走り出したくなる。

3塁側に座った。ジュース代をくれた運転手から聞いた名前がスコアボードにある。この日は全校応援。まだ慣れない応援だからこそ力強く伝わってくるものがある。試合は3塁側の押せ押せムード。応援に押されるように攻撃も守りも流れをつくる。

しかし、正直、僕はどこか落ち着かない。3塁側の声援よりも1塁側のため息に心をもっていかれてる。そう、実は地方大会の1回戦から追っかけて見続けてきたのはノーシードの1塁側のチーム。

タクシーのおじさんごめんよ、と7回表に移動した。こちらも全校応援。3塁側は蜜柑色、こちら1塁側は新緑色。新緑色の帽子をかぶった生徒にも保護者にも知った顔がある。聞き慣れた応援団長の声。僕だって歌えるし踊れるよ、とつい体が動くオリジナル応援歌。9回に同点に追いついたときはすでに甲子園にいるような感覚が重なった。

延長10回。頂点に沸き立つ対岸の蜜柑色にこちらから贈った惜しみない拍手と甲子園でのエール。

栄冠のひとつ前。

スタンドの真っ白のままのユニホームがくたびれたメガホンを集めてる。聞き慣れた声の応援団長が太鼓を片づける。「これまでありがとうございました」と交わす親たちのあいさつは息子への言葉とともに支えた自分たちにも終わりがきたことの確かめ。「もうお茶を運ぶこともなかねえ」のひと言が悲しすぎることを隠すようにグランドの土が整備されていく。試合は終わったんだ。

そう、終わったんだ。ふうっと吐き出した夏のため息の隣でいくつもの新緑色の帽子が肩をふるわせている。赤くなった僕の腕も頬も夏の勲章だ。

相浦球場

白球を追う夏 17歳になる

僕の夏は地方大会。定員に満たないチーム、あふれるチーム。楽器のない応援。5回の攻防で終わる夏、指を空に向かって伸ばす影。グランド整備のトンボ、ぎこちないアナウンス。親たちの悲鳴、どこからか集まってくる元球児、紳士、深いしわの男たち。

佐世保相浦球場はいつでも僕を17歳にしてくれる。

長崎夕景

NHKローカルの夕方のニュース番組。イブニング長崎。この番組のエンディングに長崎駅前の風景が映る。近くのNHK長崎の社屋からのカメラ映像なんだと思う。地震の揺れや豪雨の様子を伝えるときと同じ角度だ。

しかし、夕景を映すこのエンディング風景は別物だ。画面を見ていてもすうっと空気を吸い込みたくなる。まさに「今」だ。長崎の「今」がそこにある。

だから、一度は写ってみたい。と思いつつもう何年にもなる。

今夕は長崎の研究会の友と会食。まさにイブニング長崎の時間帯。「駅前の陸橋の広場を通って行きましょう!」と言おうか言うまいか。

長崎の夕景はいつでもいつまでも懐かしい。

0から1へ

この夏の熊本北高等学校野球部のスローガンは「0から1へ」。甲子園出場回数を「1」にするということだ。思えば昨夏は藤崎台球場のスタンドで熊本北に熱くなった。そのときもらった野球部の青いタオルは今でも宝物だ。今年の熊本北の登場は明日。県営八代野球場。守りを徹底的に鍛えてきた今年のチームは見ていてもすきがない。まさに守りは最大の攻撃だ。

晴れの舞台の前日。つまり、きょう。その熊本北高等学校でぼくは文法の授業をした。真っ黒の野球部もぼくの文法の授業に笑ってる。明日は文法どころじゃないんだから、文法は甲子園から帰ってからでいいよと言ってやりたくなるぼくをよそに、指示語、省略、デフォルト値、とメモを取っている。野球部じゃない生徒も文法している。

文法している高校生って、どこかかっこいい。自分の言葉を気に入り、自分の言葉に責任をもち、自分の言葉にすきをつくらない。部活の姿と重なる。こんなに気持ちのいい文法の授業ならいっまででもと思ってしまう。すてきな50分をありがとう。

さあ、明日。グランドで白球を追う高校生!スタンドで友とつながる高校生!明日は君たちから学ばせてもらうよ。

常連になりたいのかも

日曜日の夕方、わずかな晴れ間。何をしよう、何処に行こう、としばし考えて嬉野に行くことにした。県営球場も雨で長い中断のようだし、湯につかりにいくことにした。そうだ、帰りにうなぎでも下げて帰ろう。我ながらいい考えに満足だ。

さて、シーボルトの湯。みなさん常連なのか、浴場に入るとき、みんな「こんにちは」と挨拶してる。湯につかっている人も、洗ってる人もみんな「こんにちは」だ。

そうなるとぼくも言ってみたくなる。浴場に入るときに「こんにちは」と言えばよかった。

今さらだけど、もう一度、服を着て、そして脱いで「こんにちは」と入って来ようかな。水でも飲みに行ったあとにしれっと「こんにちは」をする手もないわけではない。

しばし作戦会議。結局、「こんにちは」はできないまま、常連たちは去って行った。静かなお風呂に湯気がすべっていく。今さらながら湯につかりながら「こんにちは」と小さく言ってみる自分がなんだかおかしい。

帰り道。行きつけの鰻屋の暖簾を「こんにちは」とくぐり、大きめのを一尾下げてきた。店に入るときなら言える「こんにちは」が湯に入るときには言えない。京都の銭湯のときはどうだったか。通いつめた信州別所温泉はどうだったか。

そんなことを考えながらの帰り道。ラジオからは初日を落としたひいきの横綱を報じる声。アナウンサーの声にもため息が聞こえる。うまくいきません、いいところがなかった、なにもできないままでした、と繰り返す。ぼくも常連相手に手が出なかった。

よしっ。二週間後にもう一度。千秋楽の夕方は関取みたいにして「こんにちは」と入ってやろうとぼくは考えている。

高校生の夏

20時29分、佐賀発。

みんなにも分けてあげたい

野球をしていたからか,大家族に育ったからか,「みんな」「みんなで」が好きだ。だからいいこともそうじゃないこともみんなで一緒がいい。とりわけ元気や美味しいや楽しみはみんなで分けたくなる。もちろん分けてもほしいけど。

台風一過の海を見ながら「みんな」「みんな」と考えていたら,こんな歌が出てきた。覚えた記憶もないのに間違わずに歌えた。

懐かしい人に出会ったような やさしい便りが今届いた♪ 忘れかけていた幸せ♪ あなたにも分けてあげたい♪ ほおらチェルシー♪ もうひとつチェルシー♪

好きだったなあ,あのヨーグルト味。最後まで噛まないでおくのがむずかしかったなあ。いい言葉だなあ、「あなたにも分けてあげたい」って。

ただ,それだけ。

父であること

週に一度くらいは父であることを確かめことにしてる。倅の名前を声に出して呼ぶ。起きた時でも、運転中でも、語りかけるようにでも、つぶやくようにでも。

元気かと付け加えることもある。ちゃんと食ってるかと添える時もある。辛くないかと口にしてしまう日もたまにある。

きょうは、真っ先に誕生日おめでとう!が出た。少し大きめの声で。